連載・失敗だらけの役人人生⑭ 元防衛事務次官・黒江哲郎が語る教訓

2021年05月27日

上座に歴代防衛相らが座る、自民党の国防部会と安全保障調査会の合同会議=2020年、東京・永田町の自民党本部。藤田撮影

上座に歴代防衛相らが座る、自民党の国防部会と安全保障調査会の合同会議=2020年、東京・永田町の自民党本部。藤田撮影2017年まで防衛省で「背広組」トップの事務次官を務めた黒江哲郎さんの回顧録です。防衛問題の論考サイト「市ケ谷台論壇」での連載からの転載で、担当する藤田直央・朝日新聞編集委員の寸評も末尾にあります。

前回、「さしすせそ」や「オウム返し」、「合いの手上手」などを駆使して相手に肯定感を持ってもらい、会話の雰囲気を盛り上げるという技を紹介しました。他方、お世辞やヨイショのような振る舞いに抵抗感を持つ人もいるでしょう。

どうしても無理と言う人は、自分のやり方を貫けばよいと思いますが、一つだけ注意を要する点があります。それは、「共感を得る」というのは、相手を論破するのとは異なるということです。

私の郷里・山形が生んだ詩人の吉野弘さんが、「祝婚歌」という作品を残しています。結婚式でよく披露される素敵な詩で、息子の結婚式で新婦の恩師の先生も朗読して下さいました。息子はちょうど平和安全法制の国会審議さなかの2015年(平成27年)6月に結婚したのですが、当時法案の担当局長として苦労していた私は朗読を聴いて思わず膝を打ちました。

感銘を受けたのは、詩の中の次の一節でした。

正しいことを言うときは

少しひかえめにするほうがいい

正しいことを言うときは

相手を傷つけやすいものだと

気づいているほうがいい

山形県酒田市出身の詩人・吉野弘=1992年。朝日新聞社

山形県酒田市出身の詩人・吉野弘=1992年。朝日新聞社「祝婚歌」は、これから人生を一緒に歩んで行こうとしているカップルに理想の夫婦像を伝えようとしたものです。恋人との関係や夫婦関係を思い浮かべてみて下さい。彼氏や彼女、あるいは配偶者と口論になった時に、理路整然とグウの音も出ないほど言い負かされたとしたら、素直に相手の言うとおりにしようと思うでしょうか?

人間は感情の動物だと言われる通り、私だったらたとえそれが正しい指摘だったとしてもなかなか素直に従おうという気にはなれません。相手に言う事を聞いてほしい時には、100%相手を論破するのではなく7割8割位まで優勢になったところで攻撃の手を緩めることが大事です。そこまで行けば相手は自分で間違いに気がつき、名誉を保ったまま撤退することを考え始めます。最後まで相手を追い詰める必要はなく、自発的に撤退してくれれば十分なのです。

仕事でも同じです。防衛省の政策を議員先生に説明している際に、誤解や勘違いのために疑間や異論を投げかけられたとします。そんな時に、相手の誤りを理屈で徹底的に論破するのが適切な対応でしょうか。理詰めで相手を追い詰めるよりも、相手が自然に誤解や勘違いに気づくように配慮しながら会話を進める方が望ましいのではないでしょうか。ここで求められているのは論争して理屈で相手を屈服させることではなく、我々の真意を丁寧に説明して、理解し共感し賛同してくれる人を一人でも多く獲得することだからです。

1995年、予算概算要求での防衛費の扱いについて防衛庁から国会で説明を受ける与党防衛調整会議。中央は自民党の山崎拓座長=東京・永田町。朝日新聞社

1995年、予算概算要求での防衛費の扱いについて防衛庁から国会で説明を受ける与党防衛調整会議。中央は自民党の山崎拓座長=東京・永田町。朝日新聞社正しいことを言い募って相手を追い詰め過ぎると、相手を傷つけてしまい、望まない方向に追いやることになりかねません。相手の理解と共感を得ることと相手を論破することとは、天と地ほども違うのです。

もちろん、このような配慮を必要としない場面もあります。前に述べた事業仕分けのような場合には、心地よい雰囲気を作る必要など全くありません。「事業の必要性」対「無駄な経費の削減」という理屈対理屈の勝負を公開の場で行うというイベントですから、論理の強靭性が全てです。相手の立場を思いやるとか、相手の撤退をスマートに促すとかいう配慮とは無縁の勝負の場です。そんな場面では、遠慮なく正論を述べて反論の余地がないくらいに徹底的に論破すべきだと思います。

ここまでは主として部外の人たちへの説明という切り口から解説してきましたが、ポジティヴ・コミュニケーションは部下との良好な関係を作り組織をうまく管理する上でも役に立ちます。例えば、会議での発言や部下との会話の際の言葉使いです。

ある一つのことを伝えるには、必ず二通りの言い方があります。表からボジティヴに言うことも出来るし、裏からネガティヴに言うことも出来ます。課長時代には「史上最強の運用課を目指そう」「史上最強の文書課だという自信を持とう」と部下を鼓舞していましたが、仮に「危機管理業務に失敗は許されない」とか「行事での失敗は命取りになりかねない」などと言っていたら部下は大きなプレッシャーを感じただろうと思います。

前者は相手に展望を示して励ます表現であるのに対し、後者は相手に危機感を持たせて追い込む表現です。伝える相手や状況によっては追い込む方が効果的な場合もありますが、私の経験からすると、大抵の人は展望を感じさせる前向きな言い方をされる方がやる気も元気も出るのではないかと感じます。

※写真はイメージです

2015年に民間企業が開いた、上司と部下が参加する研修=東京都新宿区。朝日新聞社

2015年に民間企業が開いた、上司と部下が参加する研修=東京都新宿区。朝日新聞社さらに気をつけなければならないのは、上司が部下の仕事に不満を感じた時の言葉使いです。部下としては、「そんなことも出来ないのか」と叱られるよりも、「もっとこう出来たらいいよね」と励まされる方が士気が上がるのではないでしょうか。語順と語尾を変えるだけで、相手に与える印象はガラリと変わります。「君のこの仕事は、これこれの詰めが足りないから不十分だ」と言うのと、「君のこの仕事は不十分だが、これこれを詰めれば良くなる」と言うのは、伝えている内容はほとんど同じなのに印象はまったく違います。

言葉には力があります。使い方次第で、相手を精神的に追いめてしまうこともあれば、相手にやる気を起こさせることも出来るのです。

「祝婚歌」にある通り、「正しいことを言うとき」、つまり間違いを指摘したり仕事のやり方を指導したりする時には、相手を傷つけないよう少し控えめな言い方をするのが望ましいのです。組織を管理する立場の人間は、不必要に部下を追い込むのではなく、前向きな表からの言葉使いをすることで相手を元気づけ、明るい展望を示すよう工夫する必要があると思います。

部下を指導する際に、もう一つ重要なポイントがあります。かつて私が育ったレトロな職場では、経験不足の部下に対して「お前、馬鹿だなあ」と平気で言うような人がたくさんいました。しかし、たとえ相手が部下だとしても「馬鹿だなあ」と言って苛立ちをぶつけるのは大変失礼な振る舞いだし、部下の指導としては何の意味もありません。上司は、たとえ苛立ちを覚えたとしてもそれを抑えて、部下に対して具体的なアドヴァイスをしてあげる必要があります。

この点については、息子の少年野球の手伝いをした経験が参考になりました。息子は小学4年生の頃から少年野球チームに属していて、私はどんなに忙しくても欠かさず週末の試合や練習の手伝いに行っていました。試合になると子供たちは緊張して動きがぎこちなくなります。しばしば投手はストライクが入らなくなるのですが、そんな時コーチの大人たちのほぼ9割は「肩の力を抜けえ!」とアドヴァイスを送ります。

私も最初はそうでしたが、そのうちに「肩の力を抜け」と言われた子供たちは本当にそう出来るのだろうか、と疑間に思うようになりました。欠点を指摘して「なおせ」というだけではその欠点は治らない、治すための具体的なアドヴァイスが必要なのではないかと感じたのです。

2002年に三重県で開かれた少年野球教室。元阪神タイガース監督の吉田義男さんが指導した=朝日新聞社

2002年に三重県で開かれた少年野球教室。元阪神タイガース監督の吉田義男さんが指導した=朝日新聞社そんな事を考えていた時、守備位置に散った子供たちにその場で小刻みなステップを繰り返させているチームに出くわしたのです。私は「これだ!」と思いました。そのチームは、ステップを繰り返すことで血行を促進して子供たちの体をほぐし、動きやすくなるように仕向け、緊張による失敗を防ごうとしていた訳です。

子供の野球も役所の仕事も同じです。上司は、単に部下の欠点を指摘するだけでなく、子供たちにステップを踏ませるような具体的なアドヴァイスを送ることが大事です。

部下の気持ちを考えながら指導するということは、おんぶに抱っこで面倒を見てやるということではありません。部下が力を発揮できるように、精神的に楽な環境を作ったり、能カアップのための道筋に気づかせてあげたりするということです。部下を叱らない、怒らないということでもありません。叱らないといけない時もあるのですが、そのタイミングや物の言い方に気を付けなければならないということです。

計画課で防衛力整備の総括を担当していた頃、装備品の単価積算のやり方についてある部下をかなり強い言い方で咎めたことがありました。すると、人一倍抗たん性が強くてしっかりしたタイプの彼が、こちらが焦るくらい狼狽してしまったのです。言い方が厳し過ぎたかと反省したのですが、同時に、普段あまり怒らない私が怒つたからビックリさせてしまったのかも知れないと気づきました。

それで思い出したのが、自分が新人だった頃のことです。既に紹介したように、役所に入りたての頃、私はほとんど毎日怒鳴られながら過ごしていました。すると、そのうちに叱られることに慣れてきて、一年経つ頃にはさほど怖さを感じなくなっていたのです。怒りは本当に必要な時のためにとっておく方が、経済的だし効果的です。この一件以来、ここ一番という時以外はむやみに叱ったり言葉を荒らげたりしないよう、戦術的に振舞うことにしました。

ここで説明した組織管理の技は、いずれも部下のストレスを増やさない、むしろ軽減させることに重点を置いたものです。どんな仕事にもストレスは付き物ですから、上司の言動で不必要なストレスを上乗せすることは避けなければなりません。

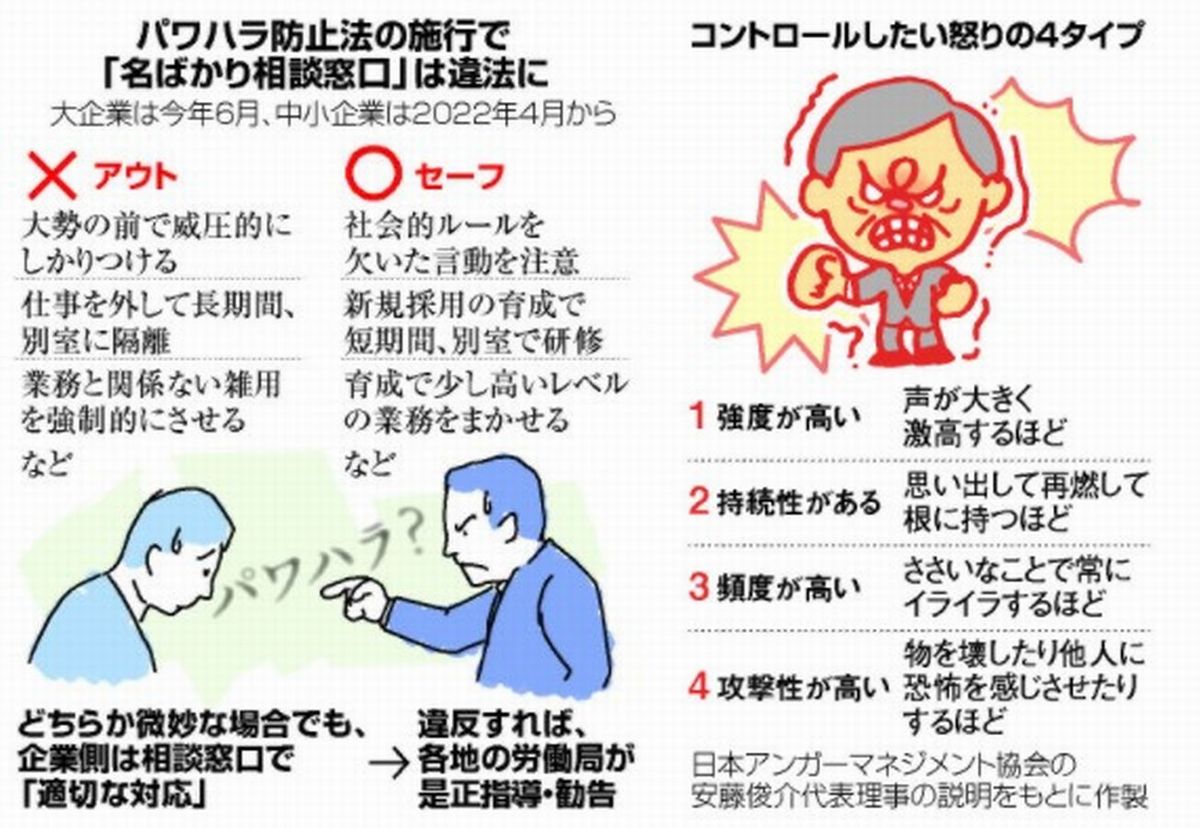

朝日新聞社 ※左上の「今年」は2020年

朝日新聞社 ※左上の「今年」は2020年その意味で、やってはいけないことの典型がパワハラ・セクハラです。最近は職場だけでなく社会全体でパワハラ・セクハラに対する意識が向上してきていますが、組織を管理する立場の者は十二分に注意を払わなければなりません。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください