国を愛する人は最も大事なものが子どもたちであることを知っている

2021年03月20日

天保10年、西暦1839年、桑名の藩士が新潟の柏崎に転勤となりました。彼は父母に長男を預けて、妻と赴任しました。

赴任先の柏崎では、次々と子どもが産まれ、祖父母の支援がない中で、今でいう核家族の出産子育てに奮戦し、その様子を桑名にいる家長の父親に知らせる。一方、父親は息子に、桑名でのその後、特に孫息子の成長ぶりを伝える。その往復書簡が『桑柏日記』として残っています。

お産の時は、破水を知らされた彼が慌てて産婆を呼び、湯の用意をする。医者が必要になれば手配し、祝いの来客の応対にもあたる。産婦の床上げまでは、妻の食べ物を用意し、3番目、4番目の子どもが産まれる時は、もちろん子どもたちの食事一切の世話もしています。さらに、おむつの交換、添い寝、入浴、遊び相手、学問の手ほどきも。これらは妻が産褥から復帰した後も続けています。

面白いのは、幼い子どもたちを勤務先に連れて行っていることです。

彼は奉行所に勤める武士です。子どもたちは、父親が盗賊の吟味をしているのを、控え室の障子に穴を開けて、姉弟そろって覗いたりする。そして、帰宅してから父親に、おとっさんに叱られていたけど、泥棒は笑ってたよ、なんて言ったりしている。

父親と子どもの関係も和やかなら、奉行所も、子連れ禁止なんて野暮なことは言わない。妻が病気のときは、奉行所の夜勤にも子どもを連れて行き、添い寝して昔語りをして寝かせたり、夜中に手洗いに連れていったり、それは面倒見のいい父親です。

妻の出産や病気の場合だけでなく、子どもの祝いの日などにも早退や休みをよく取っている。役所のほうもそれが当たり前と思っていたようです。

BB2/shutterstock.com

BB2/shutterstock.com奉行所といえば、今の裁判所です。今の裁判所で、妻が出張なので、ちょっと子どもを連れて出勤しましたという男性が現れたら、どうなるでしょうか。

少し前の話になりますが、昭和の末期、1988年の流行語大賞に「アグネス論争」が選ばれました。歌手のアグネス・チャンさんが子連れでテレビ局に行き、林真理子さんらが、いい加減にしてよと異議を唱え、大論争に発展したのです。

私もかつて、娘をテレビ局に連れて行ったことがあります。休日で、保育園は休み、あてにしていたアルバイトの学生も別れた夫も都合が悪くて、おとなしくしていられると言う3歳の娘を連れて行ったのです。

打ち合わせの間、娘は一言も発しませんでした。いよいよ本番で私はゲスト席、スタジオには50人くらいの視聴者の女性たちが来ていて、その一番前の席に娘を座らせてもらい、「じっと座っているのよ。むずかしそうだったら、控え室にいてもいいのよ」と言うと、「大丈夫」と娘は答えました。ところが本番が始まる10秒前に突然、怖い顔の中年男性が娘の横に陣取ったのです。

娘が声でもだしたら、抱き抱えてスタジオを出るぞと言わんばかりの気配を漂わせる男性の傍らで、娘は泣きそうな顔をしています。なんて、子どもの気持ちのわからない、無神経な男だろうと、思いましたが、本番が始まり、声が出せないので、必死に笑顔をつくり、娘に目で大丈夫と言い続けました。

無事、本番が終わり、「おとなしいお嬢さんですな」と言われましたが、こちらはハラハラドキドキ。娘はもっと疲れたでしょう。「ううん、それでもママと一緒がいい。一人で待っているよりママのお仕事見ているほうがいい」と言ってくれましたが、それ以来、テレビ局に娘を連れて行かないでも済むよう、人の手当てには気を配りました。

そんな経験があったので、アグネス論争が起きた時には複雑な思いを抱きました。非難の目を子どもが感じるような場所に、子どもを置かないほうがいいと思う反面、子どもがいてなぜいけないのかと、江戸時代の奉行所のことを思い出したのです。

もちろん、子どもにもよります。短い時間でもじっとしていられない子もいます。職場に誰かが子どもを連れてくることで、他人が仕事に集中できない状態にするのも良くないでしょう。そうならないよう、職場の環境整備が必要になります。

臨機応変が大切なのであって、はなから「子連れダメ」はおかしいのでは。

最近、子連れ勤務を推奨した少子化担当大臣がいました。母親が3歳まで子どもと接することは必要だし、保育園を増設する必要もないし、母親の子連れ出勤はいいと言ったそうで、すぐに反発の声があがりました。当然です。

保育園の整備、保育士の人員確保と彼らの収入増で、待機しなくても入所できることがまず先決なのは言うまでもない。それに子連れ出勤は、東京のようなラッシュの交通機関ではとて難しい。ましてや乳幼児を連れて出勤するなど、不可能と言っていい。

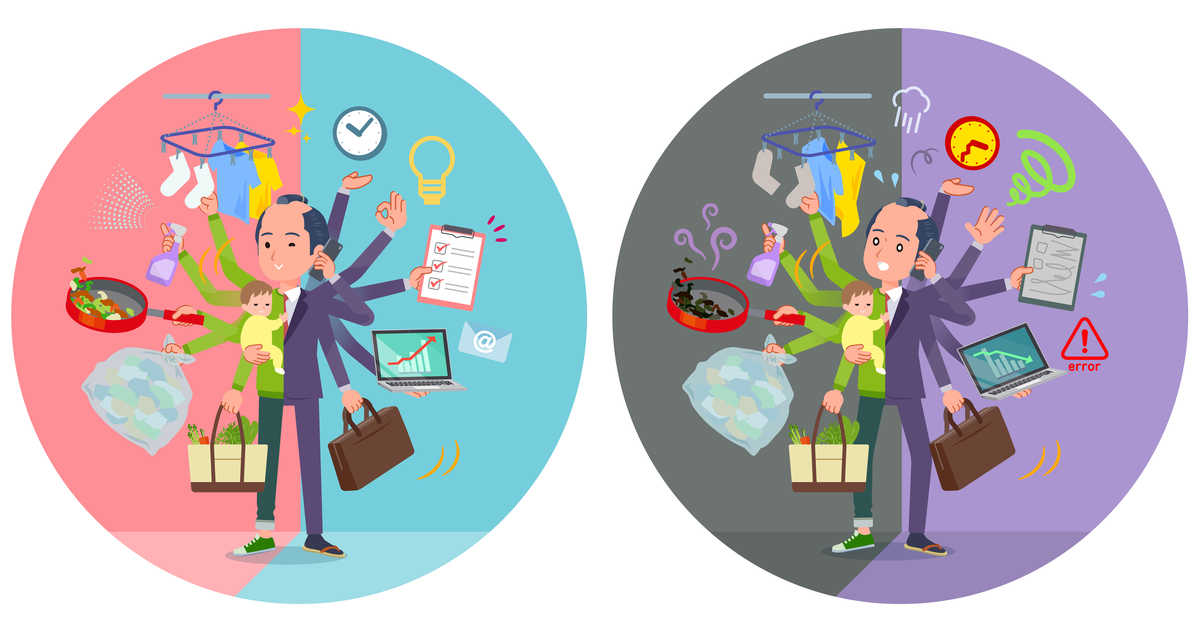

おそらく、男性国会議員のセンセイ方の多くは、赤ちゃんを抱き、おむつや着替え、時には昼寝用の布団を持ち、仕事用の鞄を下げて出かけるという経験がないのでしょう。もしかして、ラッシュの電車にも乗った経験がないとか?

コロナ禍の今なら、家の近くにテレワークオフィスを設け、そこに子連れ出勤して、保育ママも常駐するというような仕組みをつくることもできるかもしれない。ただ、「3歳児神話」をあまりにも重要視し、子連れ出勤は女性だけなんて短絡的な思考には陥らないでほしいと思います。

30年以上前のアグネス論争では、母親が職場に子どもを連れて行くことが問題になりましたが、今も父親が子連れ出勤するなんて、とうてい考えない社会です。無意識のジェンダーバイアスが子育てにも働いているのです。

江戸時代には男も女も子育てをしていたのですが……。

toyotoyo/shutterstock.com

toyotoyo/shutterstock.com江戸時代の武士のように、子育ては男性もやるのが当たり前。いえ、出産という大仕事をしないで済む分、子育ては女性よりもっとやってもいいと考えられないでしょうか。子どもたちにしがみつかれ、敬愛されるって、人生の醍醐味ですよ。

どの子どもも5歳までに親に恩返しをしてくれると言います。たった一人しか育てなかった人間が偉そうなことは言えませんが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください