厳しい権利制約を伴う措置に対して裁判所による救済の道筋がなくていいのか

2021年03月31日

会見で提訴理由を説明するグローバルダイニングの長谷川耕造社長(右)ら。左は筆者=2021年3月22日、東京・霞が関

会見で提訴理由を説明するグローバルダイニングの長谷川耕造社長(右)ら。左は筆者=2021年3月22日、東京・霞が関2021年3月22日、私も弁護団の一員となり、飲食チェーン「グローバルダイニング社」(東京)を原告とする、東京都に対する国家賠償請求訴訟を東京地裁に申立てた。一企業に対して出された都の営業時間短縮命令、及びその根拠となる新型インフルエンザ対応の改正特別措置法(以下「特措法」という)が違法・違憲であることを主張し、損害賠償(1円×26店舗×4日間=104円)を請求するものであるが、詳しい内容については、弁護団長の倉持麟太郎弁護士の「論座」の論考「コロナ禍の“このクソ素晴らしき世界”を訴訟で問う~コロナ違憲訴訟三つの意義」を、ぜひお読みいただきたい。

この訴訟は、我々の想像を超えて共感を呼び、同時に開始したクラウドファンディングは約24時間で目標の1000万円を超え、この原稿を書いている今も、支援者の数は増え、金額も増え続けている(クラウドファンディングのサイトは「こちら」)。コロナ禍における一方的な行政の権限行使、理不尽さに、息苦しさや憤りを感じていた学生、主婦、飲食業界、アーティスト、生活は苦しいと訴える方々などが、賛同するだけでなく、身銭を切って支援してくれたのである。

実際、クラウドファンディングのサイトCALL4の「支援者の声」には、原告に対して「立ちあがってくださりありがとうございます」、「『おかしいものはおかしい』という国になってほしい」、「この1年間理不尽さを感じ続けてきた」という声があふれた。「科学的エビデンスや法的根拠がなくなし崩してきに自由が制約されてきたこと」を問題視する声もあった。これらは、「正義や自由を取り戻す」(日本語だとどこか使いにくい言葉であるが……)ことを求める声に他ならない。

クラウドファンディングの画面

クラウドファンディングの画面裁判所は本来、多数決から距離を置く非民主的機関である。原告だけでなく多くの人の声が流れ混むクラウドファンディングは、社会の現実を裁判所に伝えていくことを可能とする画期的な仕組みである。上記の論座の論考の中で、倉持弁護士は「直接民主主義と“非”民主的な司法の結合」として、新しい訴訟の姿を描き出す。

しかし、である。なぜ、コロナ禍が始まってから約1年も経って、ようやくの裁判なのか。

クラウドファンディングに寄せられた声は今、生まれたわけではない。もともとあった人々の声がようやく流れ出したのである。これまで、人々の声は存在はしていたのに、あたかも存在しないかのようだった。声はあるのに、声なき声にされてしまったのは、いったいどうしてか?

筆者は「論座」の連載「コロナ禍で自由について考える~フランスを例に」で、コロナ禍の中のフランスの行政訴訟について紹介した(「緊急事態宣言下のフランスで行政裁判所がフル稼働したワケ」)。コロナ禍に関する事件に関し、行政最高裁のコンセイユデタは2020年に実に840件の判決を出し、これは前年同期比で6倍だという。通常の行政事件も変わらず申し立てられ、全体では25万件超の行政事件の新規申立てがある 。

これに対し日本では、新型インフル特措法に関する行政訴訟は、私たちが知る限り、この裁判が1件目だ。この違いはどこから来るのだろうか。

もちろん行政の権限行使は適切に行われるに越したことはない。しかし、そうでなかったときには、救済があること、救済を求めることができることが人々の権利を守ることになるし、なによりも自由で風通しのよい社会の基礎となる。

日本では今、フランスほどには新型コロナウイルスは猛威を振るっていない(原因は不明だが)。しかし、万が一日本でも猛威を振るう感染症が広がり、厳しい権利制約を伴うロックダウンが必要になったとき、裁判所による救済の道筋がなかったとしたら問題だろう。

本稿では、フランスを参照しながら、日本の行政訴訟が抱える課題や問題点について、考えたい。

フランスで行政訴訟が数多く提起される背景として、「自由権緊急審理手続き」という制度が存在していることがある。上記の論座の論考(「緊急事態宣言下のフランスで行政裁判所がフル稼働したワケ」)でも紹介したが、この制度は行政訴訟法典L521-2条において次のように定められている。

緊急性の認められる申立てを受けたレフェレ(緊急審理)担当裁判官は、公法人あるいは公的役務の遂行を委託された私法上の組織がその権限の行使にあたり、重大かつ明白に違法な侵害を与えたと考えられる基本的自由の保護のために必要なあらゆる措置を命じることができる。レフェレ担当裁判官は48時間以内に判断を示す。

つまり、重大な人権侵害があった場合には、裁判所に申し立てをすることができ、その際に裁判所はできるだけ早く人権侵害状況を除去するため、48時間以内に回答することが求められ、スピーディな対応が可能となっている。特徴的なのは、裁判所はあらゆる措置を講じることができるという点だ。行政の行為を取り消すなどの行為に限定されてはいないのである。

また、行政訴訟では、誰が裁判に訴え出ることができるのかということが常に問題になるが、フランスでは1901年に出された行政裁判所の判例以降、広い意味で自分の権利を侵害されていると言える人なら、誰でも訴えを起こすことができることになった。さらに、ある権利の擁護を目的として設立された団体が、個人に代わって裁判を起こすことも可能だ。そのため、人権侵害の被害者本人が直接戦う負担から開放されている。

だからこそ、例えば、(テロに関する事案であったが)フランスに住んでいるというだけで、政府の出した緊急事態宣言の解除を政府に対して求める訴えを裁判所に起こすこともできるし、状況が許せば、裁判所が政府に対して緊急事態宣言の解除を命令することもできる。

コロナ禍においても、実にバラエティーに富んだ救済が、実際に行われてきた。例を挙げると、

・国に対して必要な数のマスクの供給を求める裁判が、訴えそれ自体としては受理されたり(ただ、現実的に供給量が少ない場合は、国に不可能なことを命じられないという理由で、棄却された請求が多い)、

・無断で行われた体温測定を違法であるとして、申立を受けた裁判所が体温測定器の使用を停止する命令を出した、

・デモの人数制限が違法・違憲であるとして、デモの人数制限を行う政令の適用を停止した、

・宗教儀礼の参加者の一定の人数制限は違法・違憲であるとして、政府に必要な政策の見直しを命じた、

などがある。

ShustrikS/shutterstock.com

ShustrikS/shutterstock.com翻って、日本はどうだろうか。

日本の行政訴訟の大きな問題は、訴訟の「入り口」において大きなハードルを設け過ぎているところだと、本件の東京都に対する国家賠償請求訴訟の弁護団のメンバーであり、行政法・行政訴訟を専門とする水野泰孝弁護士は指摘する。

一般論として、行政事件訴訟法は、ある行政の行為に対して裁判所の救済を求めることができるケースをこう定める。すなわち、①その行政の行為が「行政処分」に限られていること(処分性論)、②行政処分を争って裁判を申し立てることができる者は、「法律上の利益を有する者」に限る(原告適格論)――である。

したがって、公権力の行使としての「行政処分」ではなく、「行政指導」である場合、原則としてその内容に不服であっても、裁判所での救済を求めることはできないと考えられている。別の形で「確認の訴え」というものもあるが、そこでは「確認の利益」というものが要求され、やはり入口の部分でハードルが高く設定されてしまっている。

「原告適格」も、極めて狭く考えられおり、勝ち負け以前に、自分の訴えを裁判所が審理してくれるのかどうかの「入り口」で何年もかかる場合が少なくない。

「処分性」がない、あるいは「原告適格」がない場合、訴えは却下され、裁判所は事件の中身について判断を示すことはない。この場合、争われている行政の行為の違法性を裁判所が判断することは可能なのに、裁判所がそこまで踏み込まない、文字通りの「門前払い」となる。

このように、ある行政の行為が違法なのに、審査の入り口を、法律も、それを解釈する裁判所も狭くとらえることで、違法状態のままにされるのは、大きな問題である。

本件の訴訟に照らしてみると、裁判を起こせたのは、東京都がグローバルダイニング社に対して営業時間短縮の「要請」を超えて罰則付きの「命令」を出したためである。行政処分の「処分性」が肯定されるため、裁判のレールに乗る段階となった。

ところで、コロナ禍において悩ましいのは、多くの対応が「行政処分」ではなく「行政指導」の名の下に行われてきたことにある。

行政指導は、行政手続法において、以下のように法律上定められている。ちなみに、コロナ禍の中の東京都による「お願い」や「要請」は、東京都の行政手続き条例30条に基づくが、条文の内容は以下の行政手続法の条文と全く同じである。

第32条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

緊急事態宣言下で、新型インフル特措法に基づいて都道府県が「お願い」という形で行った外出の自粛や飲食店の営業時間短縮の要請は、私たちの任意の協力のみによって行われるソフトな(はずの)行政指導によって行われてきた。法律に則るのであれば、行政の「お願い」は強制につながってはならず、「お願い」に対応しなくても、行政から不利な扱いを受けることはあり得ないことになる。

一般論として、このような行政指導それ自体は、行政の手段としてソフトなものであり、その手法自体が直ちに問題になるものではない。ただ、未知のウイルスによる恐怖というコロナ禍の特殊性を考えるとき、行政指導という手法こそが、実は人々の窒息感を招くことになった点には留意しなければならない。

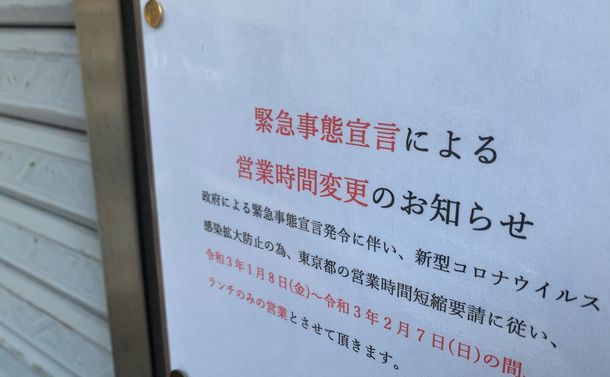

2回目の緊急事態宣言を受け、営業時間を短縮した飲食店の貼り紙=2021年1月14日、東京都江東区

2回目の緊急事態宣言を受け、営業時間を短縮した飲食店の貼り紙=2021年1月14日、東京都江東区コロナの中、法的強制がなくても人々はルールを守ったと称賛されることもあるが、現実にあったのは、過剰な「自粛警察」と相互監視の目であった。テレビなどのメディアはこぞって自粛をしていない人たちを探し出し、あたかも犯罪者であるかのように報道した。

飲食店の営業時間短縮という基本的人権である営業の自由を制約するにあたっても、行政(都道府県知事)は、裁判所において自らの判断の当否が問われる(問われ得る)行政処分という方法を使わず、こうした社会の空気に乗っかることで人々や事業者の「自粛」を引き出し、目的を達成することができた。強制なき強制に社会は支配されたのである。

このように、事実上の強制力を得た行政指導であるが、現実にそこで行われたのはお願いや「自粛」の「要請」であり、自粛である以上、それは要請にこたえる側の自己責任と認識された。行為主体は都ではなく個々人や各企業となるため、行政側は緻密(ちみつ)なエビデンスや必要性・合理性を、責任をもって示す必要には迫られなかった。飲食店がほんとうにどこまで危険なのか、飲食店での感染防止のために営業時間短縮以外の方法はないのか、などを真剣に考える必要はなかったのだ。

権利の制約に伴う影響の緩和するため、どんな補償が必要かという議論がないように見えるのも、行政側の覚悟の欠如にも原因があるだろう。そして、このお願いが法的形式としては「公権力の行使」ではなく、処分性がない以上、事実上の強制を受け、損害を被ったのに適切な補償を受けられていない人々が、権利の救済を求めて裁判所に訴えることも論理的に困難だったのである。

ここまで見てきたようにコロナ禍における行政指導は、日本ならではの「空気」と相まって、外延があいまいなまま(自粛をどこまでするべきかは、最終的には個人の自己判断に委ねられるが、この自己判断も社会の目を内面化したことであり、社会の空気を読むことにより成り立つ)、事実上の強制として私たちの自由を浸食した。他方、自由の浸食の内容や範囲が適正であるのかを確認し、問題があれば法的救済を求めて訴え出る可能性はなく、理不尽さへの憤りは表現される場を持たず、社会の中に抱え込まれていった。

東京都庁=2021年2月26日、東京都新宿区

東京都庁=2021年2月26日、東京都新宿区本件では、営業時間短縮の要請に応じず、午後8時以降も営業を続けていたグローバルダイニング社の店舗に対し、営業時間短縮の命令という行政処分が出たため、裁判のレールに乗ることとなったと先述したが、実はそれほど話は単純ではない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください