騙されて島にやって来た橋間おばあ、台湾人坑夫は何を思って生きていたか

2021年04月01日

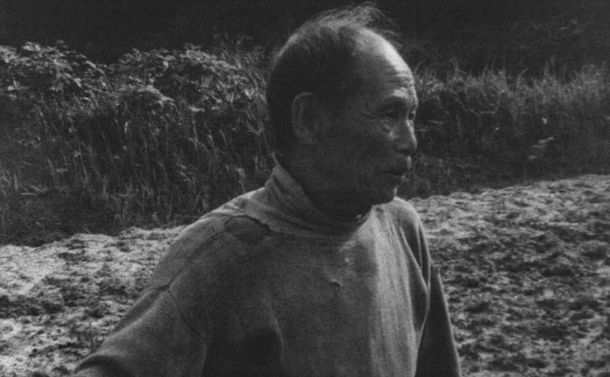

橋間良子(台湾名・江氏緞=ガン・シードゥアン)さん

橋間良子(台湾名・江氏緞=ガン・シードゥアン)さん「西表島」と言えば、人は何を思い浮かべるだろうか。西表島だけに生息する絶滅危惧種のイリオモテヤマネコだろうか。島中に鬱蒼と生い茂るマングローブ林だろうか。

西表島は日本最西端に位置する八重山諸島のうちのひとつで、沖縄本島から南西に約400キロの海上に浮かぶ。すぐ西の「国境の島」与那国島の先に横たわる台湾までには約200キロの距離しかない。当然ながら、古来台湾との往来、交流は多い。

しかし、この西表島の地層には豊富な石炭の鉱脈が存在し、戦争に突入していった戦前、日本が多くの台湾人坑夫を過酷な労働条件下で酷使していたことはほとんど知られていない。

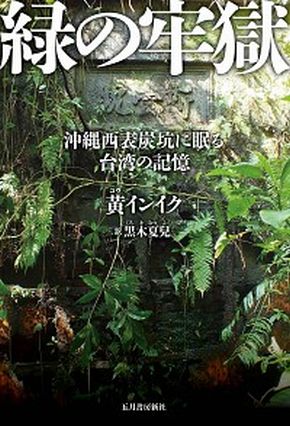

国際的に注目されている台湾のドキュメンタリー映像作家、黄インイク氏の最新作映画『緑の牢獄』は、歴史の闇に埋もれたこの台湾人坑夫たちの痕跡を、7年の月日をかけて追ったものだ。

黄氏とそのチームは、様々な映像記録や音声記録、書籍などを調べ上げ、その記録群の上に炭坑の生き証人である台湾人坑夫の娘を登場させた。娘は、両親が亡くなり夫が亡くなった後も西表島に一人で住み続け、訪ねてきた黄氏と面会した時は88歳。その後92歳で亡くなるまで黄氏のインタビューを受け続けた。

黄氏チームのカメラは、インタビューを受けている間も、そうでない間も、日本名・橋間良子(台湾名・江氏緞=ガン・シードゥアン)さんの姿を追い続けた。

黄氏が親密感を込めて「おばあ」と呼ぶ橋間さんは、台所に据えたカメラの前で子ども時代のことや娘時代、両親のことを語り、買い物に出かけ、下宿人にもらったタケノコを煮て海を眺め、横になって小さいテレビの画面を見る。

テレビはバラエティ番組を流して都会に住む日本人の日常生活を映し、橋間おばあは静かな寝息をたてて眠り込む。夢の中では、子ども時代にそのまま台湾に留まっていれば送っていたかもしれない「もうひとつの人生」を味わっているのだろうか。

橋間おばあの両親は実の両親ではない。戦前の台湾ではよくあったことだが、10代の子どものころに嫁入りの家に入り、将来の夫と兄妹のように育てられた。婚期を迎えたある日を境に兄妹は夫婦となる。

養父は「斤先人」(きんさきにん)と呼ばれる坑夫たちの親方で、西表島における炭坑日本企業と台湾人坑夫たちとの仲介役をしていた。

楊添福。橋間おばあの養父。戦後、台湾には長くは帰らなかった。台湾人坑夫と炭坑会社をつなぐ「斤先人」という立場が微妙に作用したのかもしれない。

楊添福。橋間おばあの養父。戦後、台湾には長くは帰らなかった。台湾人坑夫と炭坑会社をつなぐ「斤先人」という立場が微妙に作用したのかもしれない。「いわば馬鹿だ。親の言うことだけ聞いて」

ゆっくりとしたテンポで進んできた映画はなかばあたりで、急に大きくなった橋間おばあの声に中断される。その声の響きは怒りと驚きを含み込み、実の父親や養父の言うことだけを信じて西表島にやって来た自分自身への憤りの感情を感じさせる。

映画は、橋間おばあの人生が幸福だったのか不孝だったのかを問うているのではない。

おとなになるまで兄だった橋間おばあの夫は早いうちに亡くなり、その後女手一つで育て上げた子どもたちは、島から出て行ったきり帰って来なくなってしまった。その家族環境からすれば、橋間おばあは人生の運に恵まれていたとは言えない。

しかし、橋間おばあが悔やんでいるのは、そのような特異な家族環境の不運だけではなく、実の父親と養父というおとなによって10代の少女だった自分の人生の航路が決められ、西表島という小さい「緑の牢獄」に生涯閉じ込められることになった、その不運そのものなのだ。

カメラは橋間おばあの暮らしを追い続ける。戦前、戦中、島に暮らしていた台湾人坑夫たちの唯一の関係者。沈黙の中にも語るものがある。

カメラは橋間おばあの暮らしを追い続ける。戦前、戦中、島に暮らしていた台湾人坑夫たちの唯一の関係者。沈黙の中にも語るものがある。

それによると、黄氏が橋間おばあの「潜在意識の中」「記憶の暗がり」に踏み込んでいったのは、インタビューを開始して2年が経った時点だった。

歴史の闇に埋もれた西表島の台湾人坑夫たちの世界に直接つながりを持つほとんど唯一の生き証人、橋間おばあの「記憶の暗がり」。それは、旧大日本帝国の植民地経営や台湾人坑夫たちの過酷な労働実態を赤裸々に暴くというようなものではない。

黄氏の製作チームは、橋間おばあへのインタビューを続けるとともに、西表島の炭坑と深い関連を持つ台湾北部の炭坑や九州の炭坑、「端島炭坑」(通称「軍艦島」)などへの取材旅行を積み重ねた。

軍艦島の巨大な廃墟に圧倒されながら、この炭坑跡をめぐる日韓両国の軋轢(あつれき)を考える。映画『緑の牢獄』には、これらの取材や考えた末の論考などは直接は出てこない。

黄氏が『緑の牢獄』で表現しているものは、戦前日本の台湾人坑夫に対する過酷な扱いへの追及ではなく、台湾人坑夫たちはなぜ西表島の炭坑にやって来たのか、台湾人坑夫たちは西表島でどのように暮らし、何を思って生きていたのかという問題だ。

映画の後半部分に入ると、若い台湾人俳優や日本人俳優を使った再現フィルム部分が映される。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください