失敗だらけの役人人生⑱ 元防衛事務次官・黒江哲郎が語る教訓

2021年06月24日

1989年、松下電器産業提供

1989年、松下電器産業提供2017年まで防衛省で「背広組」トップの事務次官を務めた黒江哲郎さんの回顧録です。防衛問題の論考サイト「市ケ谷台論壇」での連載からの転載で、担当する藤田直央・朝日新聞編集委員の寸評も末尾にあります。

ここまで個々の仕事における失敗の経験を中心に述べてきましたが、今回は役人生活を通じて悔いが残っていることを紹介したいと思います。その第一は、何と言っても英語の勉強です。

私がまだ若手だった昭和末期の時代、内部部局のキャリア職員には英語研修の機会などが一応は与えられていました。しかし、人事院から防衛庁に割り当てられていた留学枠が少なかったこともあり、留学経験者は1~2年に1人程度しかいませんでした。また、当時のメインストリームだった防衛力整備に携わる人たちの間には「自分たちの仕事の相手は各幕(陸海空各自衛隊を管理する制服組の組織=編集部注)や大蔵省であり、留学経験や英語能力など必要ない」というよう意識がありました。自らを「ドメ派」と称し、殊更に英語能力を軽んじる人たちもいました。

そんな雰囲気を象徴するような場面に出くわしたことがありました。部員になって二、三年経った頃だったと思います。ある先輩幹部が配下の課に顔を出したところ、たまたま一人の職員が米国国防省のカウンターパートに国際電話をかけて英語で調整していました。すると、それを聞いた幹部が大声で「嫌だねー、ここは日本の役所なのに英語でしゃべっている奴がいるよ、嫌だねー」と言ったのです。

1985年、東京・檜町にあった防衛庁=朝日新聞社

1985年、東京・檜町にあった防衛庁=朝日新聞社私自身も当時は英語や海外留学にはあまり関心を持っていなかったのですが、さすがにこの発言には違和感を覚えました。しかし、入庁三年目に受けた英会話研修の成績が冴えなかった上、その後も仕事で英語を使う機会が乏しかったこともあり、「語学よりも仕事の中身だ」などとうそぶきながら結局真面目に英語を勉強しないまま日々を過ごしていました。

ところが1988年(昭和63年)3月に、情報本部構想を具体化するため一か月の米国調査出張を命じられ、一挙に不勉強のつけを払わされることとなりました。役所も派遣は命じたものの私の乏しい英語力に懸念を持ったらしく、留学経験のある陸上幕僚監部の二佐(係長クラス=編集部注)が同行してくれました。

思えばこの調査出張は最初から波乱含みでした。成田からロサンゼルス乗り継ぎのUA便でワシントンDCへ向かったのですが、出発が2時間ほど遅れた結果、ロスで乗り継ぎ便に間に合わず、スーツケースだけがDCへ送られてしまったのです。我々は文字通り身一つで西海岸に取り残され、いわゆる「Red Eye Special」(深夜便です)で翌朝にDC入りする羽目になりました。初めての米国本土への旅の出鼻をくじかれ、先行きに暗雲が垂れ込めたのを感じました。

※写真はイメージです

2011年、北九州空港=朝日新聞社

2011年、北九州空港=朝日新聞社悪い予感は的中し、最初の二週間は文字通りの地獄でした。ナチュラルスピードの英語がちっとも理解できず、山ほどブリーフィングを受けても理解できるのは3割ほどでろくに質問もできず、まして夕食会などでのソーシャルな会話には全くついていけないという日々が続きました。周囲がすべて紅毛碧眼の外国人という環境そのものに大きなストレスを感じ、平常心で会話することも出来ず、同行してくれた二佐の方におんぶに抱っこの状態でした。

ところが、ちょうど渡米二週間目の晩、ある米国人のお宅に招かれたことがキッカケとなって、頭の中の霧が一気に晴れることとなりました。その晩も緊張して重い気持ちで夕食会に臨んだのですが、先方の御夫人がとても辛抱強く私の拙い英語に付き合って下さったのです。その時唐突に、日本語の不得意な外国人が一生懸命日本語で話しかけて来たら、自分も同じように辛抱強く対応するだろうと気がつきました。

上手にしゃべれなくても相手が助けてくれれば会話は成立するのだ、とわかったのです。その晩以降は下手な英語でも会話が成立すれば十分だと開き直り、過度の緊張から解放されリラックスできたおかげで、聴き取りもしゃべりも格段に容易になりました。英語の達者な同期生がかねがね「英語なんて度胸や」と言っていたのを思い出し、こういうことかと初めて実感することが出来ました。

一か月の米国情報機関調査出張から何とか無事に帰国し、情報部門に勤務し始めると、外国人と話す機会も多くなり、頻繁に外国出張や海外研修にも派遣されることになりました。しかし、実は改善されたのは度胸だけで、肝心の英語力は仕事ができるレベルまで底上げされていなかったため、研修や出張のたびにその現実を突き付けられ自己嫌悪に陥ることの繰り返しでした。

この頃、上司の防衛庁長官官房審議官(後に事務次官になる畠山蕃氏=編集部注)の米国出張に同行したことがありました。前回第17話で触れた私の役人のロールモデルがこの方で、当時大蔵省から防衛庁へ審議官として出向してこられたばかりで、情報の仕事も担当しておられました。審議官はドイツ駐在経験がありドイツ語が出来、英語も堪能だったため同行した私は楽をさせて頂いたのですが、旅の終り頃に茶目っ気を発揮されて大いに焦りました。会議中に英語でしゃべっておられたのが突然日本語に切り替えて、私に向かって「通訳してくれ」と言われるのです。

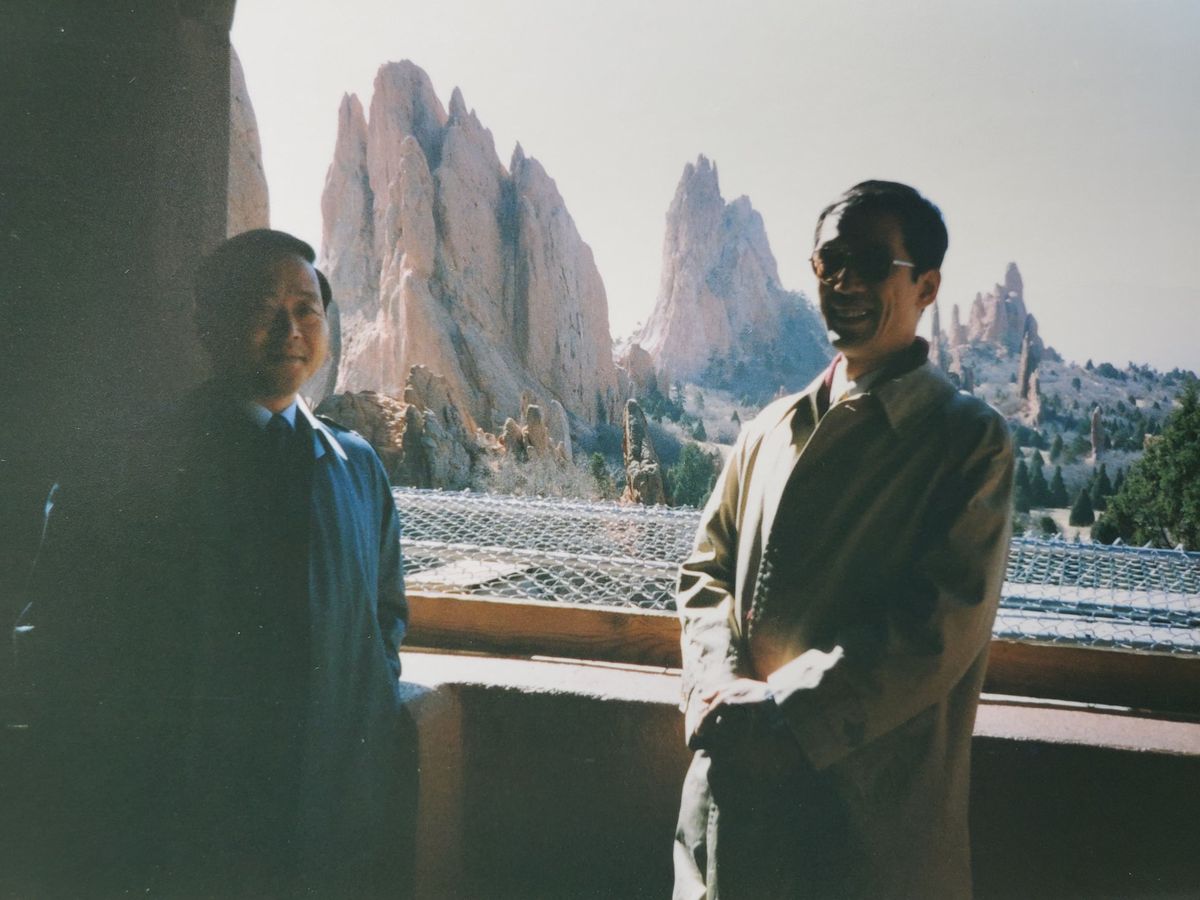

1990年、防衛庁の畠山蕃・長官官房審議官(左)の米国出張に同行した黒江氏=コロラド州。黒江氏提供

1990年、防衛庁の畠山蕃・長官官房審議官(左)の米国出張に同行した黒江氏=コロラド州。黒江氏提供当然のことながら結果は惨憺たるものに終わり、審議官も論評に困ったのか、「黒江は耳はいいな」と辛うじてフォロー(?)して下さいました。

そうこうするうちに国際情勢の変化に合わせて内局が米国国防省などと政策協議を行う機会が増え、防衛力整備一辺倒のスタイルが徐々に変わって行きました。こうした流れに対応しようという諸先輩の努力により防衛庁の留学枠が増え、内部部局における国際派へのやっかみも薄れ、庁内でTOEICを受けられるようになるなど雰囲気が変化して行きました。

そんな中で英国国防大学(RCDS)に留学した先輩の経験談を聞き、自分もそういう楽しい留学をしたいと思い立ちました。仕事に直結しない形で英語を勉強し外国生活も経験し家族サービスも出来る、カリキュラムが確立している上に「Beer Drinkers’ Course」の別名が示す如く内容はかなり緩くソーシャルイベントも多い、米国ほど日本からの訪問者も多くないしイースター休みや夏休みのほか1週間の国内視察や1カ月の海外視察まである等々、動機は不純でしたが、とにもかくにも自発的に英語を勉強する気になったのです。

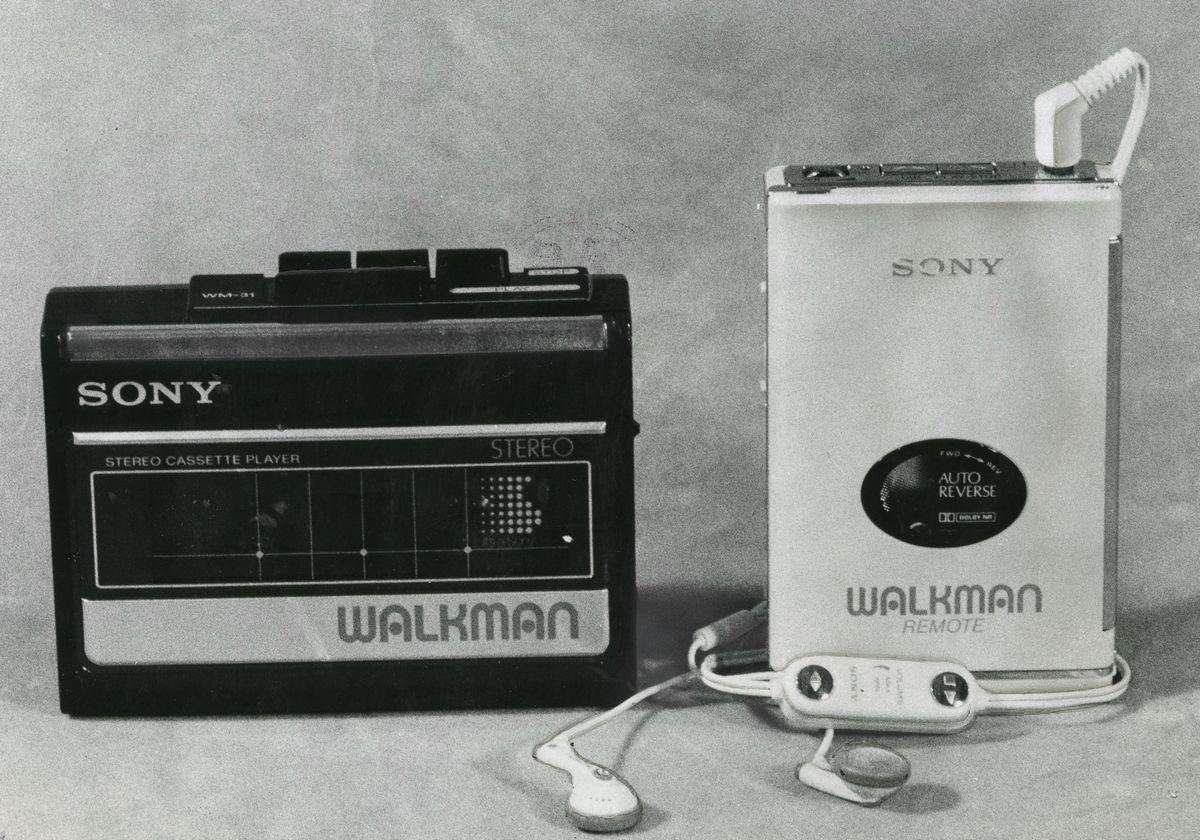

とは言え英語学校に通ったりする時間はなかったので、聴き続けるだけで英語能力が向上するというふれこみの教材を買い込み、通勤途中にひたすらヒアリングに没頭しました。今となっては懐かしいカセットテープのウォークマンで、教材のみならずトム・クランシーのジャック・ライアンものとかマイケル・クライトンの「ジュラシックパーク」などの小説のオーディオブックなども聴きました。同期生が「大まかな筋を知っていると英語を聴き取りやすいし、表現の勉強にもなる」とアドヴァイスしてくれたのです。

ヒット商品となったウォークマン=1987年。ソニー提供

ヒット商品となったウォークマン=1987年。ソニー提供こんな勉強を5年以上続けた結果、スピーキングやライティングは依然からっきしでしたが、リスニング能力については手応えを感じました。成果を過信し、調子に乗って在米日本大使館勤務を希望しましたが、残念ながらこれは叶いませんでした。

他方、熱望していたRCDSにはめでたく留学させてもらうことが出来ました。1998年(平成10年)のことです。日頃米国との付き合いが多い中で、冷戦終結から10年という時期に英国や欧州諸国、中東諸国などの安全保障の考え方に触れることが出来たのは大きな収穫でした。

この留学を通じて、自分が常識だと思っていたことを少し相対化して考えられるようになりました。例えば、この年の12月に英国は米国とともに国連の査察を拒否したイラクを空爆しましたが、英国内での議論の争点は国際紛争に関与すること自体の是非ではなく、関与の程度が妥当かという点だけでした。自衛隊の海外派遣に対して、理由は何であれ強い忌避感を示す日本の世論とは大違いでした。

そのうち、英国民は今も大英帝国的な意識を持ち続けており、国際社会のリーダーとして世界平和に責任を負うのは当然だと考えていることに気づきました。当たり前の事ですが、各国の国民感情はそれぞれの固有の歴史によって形づくられているのであり、我が国のように敗戦によって価値観の大転換を強いられた国ばかりではないという事を実感しました。

グリニッジ標準時を示す英国国会議事堂の大時計、ビッグベン=2017年、ロンドン。朝日新聞社

グリニッジ標準時を示す英国国会議事堂の大時計、ビッグベン=2017年、ロンドン。朝日新聞社また、アジア中東諸国のメンバーは外国軍隊の国内駐留への反感が強く、在日米軍の存在を当然視する私の感覚は全く理解されず、戦後ずっと米軍の駐留を受け入れてきた我が国の特殊性を改めて認識させられました。

国防大学のコースが終わった後には、三カ月間ほど英国国防省で研修する機会にも恵まれました。この研修では、英国におけるPFIなど民間活力導入の試みや、ソ連崩壊から10年を経てもロシアとの信頼醸成がなかなか進んでいない様子など、様々な興味深い状況を間近に見ることが出来ました。

ですが、国防省の某課で研修していた際に省内の他課からかかってきた電話をとったところ、早口で不在者への伝言を頼まれたのには往生しました。どう処理したのかは記憶から抜け落ちていますが、英国国防省に迷惑をかけなかったことを祈るしかありません。

英国留学から帰ってしばらくして運用局運用課長に任ぜられました。運用課長時代の様々な失敗談は既にご紹介しましたが、実は海外出張でもひと悶着ありました。最初の米本土出張で荷物と泣き別れになって以来、初めての訪問国はツイていないのかも知れません。私の英語力不足による失敗かどうかは微妙ですが、イスラエルを目指したのにロシアへ連れて行かれたというとんでもない経験でした。

2001年(平成13年)3月に、ゴラン高原の国連PKO部隊(UNDOF)に派遣されていた陸自部隊を視察するため、シリアとイスラエルを訪問しました。陸自部隊は兵力引き離し地帯をはさんでシリア側のファウアールとイスラエル側のジウアニという二か所の宿営地に分散配置されていました。我々は、まずシリア側の視察を終えた後、ダマスカスからイスタンブール経由でテルアビブへ向かおうとしていました。当時、シリアから直接イスラエルへ向かうことは許されていなかったのです。

2001年、中東のゴラン高原でPKO活動に参加する陸上自衛隊を視察に訪れた黒江氏と後輩(左から2、3人目)=黒江氏提供

2001年、中東のゴラン高原でPKO活動に参加する陸上自衛隊を視察に訪れた黒江氏と後輩(左から2、3人目)=黒江氏提供ところが、サウジアラビアから戻って来るはずの搭乗便が巡礼で混雑したとかで待てど暮らせど到着しません。待つこと数時間、やっと目的の便の用意が出来てガタつく座席に収まったものの、聞こえてくる機内放送に「Moscow」がやけに頻繁に登場し、「Istanbul」が一向に出てこないことに気がつきました。もともとイスタンブールの後にモスクワへ回る便だったので、髭面の男性CAを捕まえて確認すると、なんと「Moscow first!」とこともなげに答えるのです。

「イスタンブールが先だったんじゃないのか?」と詰問すると、「なにか困るのか?」と逆ギレされ、イスラエルに今日中に到着する必要があるとは言えずあわてて誤魔化しました。そう言えば機内にはロシア系らしい白人の姿が目立ったので、おそらく出発が大幅に遅れて苛立っていたロシア人乗客の機嫌を取るため急きょ目的地の順序を変えたのだろうと思い当たりました。昔も今もシリアとロシアは親密な関係にあるのです。

もしかすると、ダマスカスで搭乗する前に行き先の順番が変更されていたのかも知れませんが、私だけでなくその場にいた駐在官を含めて誰一人気づいていなかったので、私の英語力不足だけが原因ではなかったように思います。さらに、もうすぐモスクワに着陸するとのアナウンスが流れると、ロシア人たちは一斉に携帯電話を取り出して(多分自宅と)話し始めるのです。我々はTu-154という古いロシア製の航空機に乗っていたので、無事着陸できるのか不安でした。

こうしてモスクワ経由でイスタンブールに到着したのは既に真夜中過ぎで、予定外のトルコ泊をせざるを得なくなりました。空港のインフォメーションで探してもらったホテルに転がり込み、とりあえず東京へ連絡すると、電話の向こうから「一体どこにいるんですか、課長っ!?」と焦った声が響いて来ました。テルアビブの駐在官は「予定の便に乗っていなかった」と報告したのに対し、ダマスカスの防衛駐在官は「遅くなったが確かに送り出した」と答えたため、東京では「運用課長ら行方不明!」と大騒ぎになっていたのです。

※写真はイメージです

トルコ・イスタンブールで夕食を楽しむ人たち=2013年。朝日新聞社

トルコ・イスタンブールで夕食を楽しむ人たち=2013年。朝日新聞社もっとも、深夜にホテルの食堂で遅い夕食をとりながらトルコ人ウェイターとサッカー観戦で盛り上がり、「来年のW杯、トルコも日本へ行くぞ!」「おう、待ってるぞ」と意気投合したり(翌年の日韓W杯では、そのトルコに敗れてベスト8を逃しましたが)、思いがけずトプカピ宮殿を視察したりすることが出来たので、あながちこの一件は失敗とも言い切れません。もし万万が一、搭乗前に目的地変更に気がつくほど私の英語力が高かったら、こうした楽しい経験は出来なかったはずです。

それから数年して防衛政策局次長になると、日米の政策協議の担当となりました。ミスコミュニケーションを避けるため、会議でこちらが話すときには通訳のお世話になりました。他方、尊敬する審議官に励まされたのが効いたのか、相手の話を聴くことだけは何とか出来たように思います。今は退職して時間が出来たので、これからでも遅くない、英語を勉強しなければと考えています。もうピリピリした緊張感に包まれた交渉に臨む必要はないので、単に外国語が話せたら格好いいという浅薄な理由だけですが、この連載が終わったら勉強を始めたいと思います。

2014年、防衛省で日米協議に臨む防衛政策局長当時の黒江氏(中央)、右は冨田浩司外務省北米局長(現駐米大使)=東京・市谷本村町

2014年、防衛省で日米協議に臨む防衛政策局長当時の黒江氏(中央)、右は冨田浩司外務省北米局長(現駐米大使)=東京・市谷本村町動機の如何に関わらず、英語は勉強すればその分は確実にうまくなりますが、勉強しなければ絶対に上達しません。私はそれを自ら経験しました。これから職業人の道を歩む若い人たちには、ぜひ英語の勉強をお勧めします。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください