「主権免除」をめぐって国際法の新潮流を考える

2021年04月22日

ソウル中央地裁

ソウル中央地裁韓国の元慰安婦、李容洙(イ・ヨンス)さん(93)ら被害者・遺族20人が日本政府を相手取って起こした損害賠償訴訟で、ソウル中央地裁は2021年4月21日、原告の訴えを却下した。韓国の司法は主権国家を裁くことができないという「主権免除」(国家免除)の原則に則り、「門前払い」にする判断を下した。

判決後、取材に答える元慰安婦の李容洙さん=2021年4月21日、ソウル

判決後、取材に答える元慰安婦の李容洙さん=2021年4月21日、ソウル日本政府はいずれの裁判についても「主権免除」を理由に参加せず、1月の判決(便宜上、第1次訴訟と呼ぶ)は控訴せずに敗訴が確定した。4月の判決(=第2次訴訟)は、原告が控訴の意向を示しているため、引き続き二審に判断が委ねられることになりそうだ。

国際慣習法の「主権免除」をめぐって、正反対の司法判断が併存することになった。

日本政府にとっては、第1次訴訟の判決は常軌を逸したものであり、第2次訴訟の却下は至極当然の結果ということになる。

1月の慰安婦訴訟判決の日に記者団の質問に答える菅義偉首相=2021年1月8日、首相官邸

1月の慰安婦訴訟判決の日に記者団の質問に答える菅義偉首相=2021年1月8日、首相官邸それに先立つ2019年5月、日本政府は韓国政府に対し、「日本政府が韓国の裁判権に服することは認められず、訴訟は却下されなければならない」と伝達していた。第2次訴訟の一審判決は結果的に、日本政府の立場に沿った形となった。

第2次訴訟の判決に際し、ソウル地裁は口頭で却下の判断に至った理由を説明した。この中に、第1次訴訟と判断が分かれた「境界線」がくっきりと浮かび上がっている。

一連の慰安婦訴訟は契機が異なる。改めて整理すると――。

第1次訴訟は、2006年までに韓国が全面公開した日韓請求権協定(1965年)の交渉史料が発端だった。日韓の実務交渉の過程で慰安婦問題が清算の対象になっていなかったことが確認されたことを背景に当事者から補償を求める声が上がり、さらに韓国政府がその声を放置して外交的に日本に働きかけなかったことを憲法裁判所が2011年、「韓国政府の不作為は違憲」と決定。その後、日本への調停申し立てが不調に終わって訴訟に発展したものだ。

慰安婦問題で「日韓合意」の会談を前に握手する岸田文雄外相(左)と尹炳世・韓国外相=2015年12月28日、ソウルの韓国外交省

慰安婦問題で「日韓合意」の会談を前に握手する岸田文雄外相(左)と尹炳世・韓国外相=2015年12月28日、ソウルの韓国外交省二つの訴訟に共通する争点は、韓国の裁判所が国際慣習法の「主権免除」の例外を認めるかどうか、だった。一方で、第1次訴訟は日本による朝鮮半島植民地統治の清算方法に深くかかわるもの、第2次訴訟は、膠着状態に陥っていた慰安婦問題について、法的解決を棚上げして政治的・人道的解決を図った「外交」の是非が問われたもので、動機や責任を問う対象が微妙に異なる。

在韓国日本大使館近くに設置され、日韓政府間合意で「韓国側が撤去に努力する」と約束された慰安婦問題のシンボル「少女像」=2017年5月、ソウル

在韓国日本大使館近くに設置され、日韓政府間合意で「韓国側が撤去に努力する」と約束された慰安婦問題のシンボル「少女像」=2017年5月、ソウル今回の第2次訴訟の却下理由を口頭で述べた内容について、韓国・聯合ニュースは以下のような記事を配信している(原文を筆者が翻訳。以下も同様)。

「裁判所は、第2次世界大戦後、ドイツを相手に欧州の様々な国家で被害者が訴訟を起こして国家免除(主権免除)を理由に却下された事例に言及しつつ、『国家免除の例外を認定すれば強制執行の過程で外交的衝突が不可避だ』と説明した」

また、原告が最も問題視していた2015年の「日韓政府間合意」についても言及している。

「裁判所は、慰安婦合意に関して『外交的な要件を具備しており、権利救済の性格を持っている』とし、『合意の過程で被害者の意見を収斂していないなど内容と手続きで問題があったが、このような事情だけで(政府の)裁量権を逸脱・濫用したとみることは難しい』と指摘した」

「(裁判所は)続いて『合意には相手があるため、韓国の立場だけ一方的に反映することはできない。合意案に対して被害者の同意は得られなかったが、被害者の意見を収斂する手続きを経て一部被害者は和解・癒やし財団から現金を受領した』と付け加えた」(注:和解・癒やし財団は、政府間合意の際に日本側が10億円を拠出し、被害者に直接現金を届けるために韓国で設立された組織)

「裁判所は最後に『韓国が傾けた努力と成果が被害者の苦痛と被害を回復するには不十分だったと思われる』としつつも『被害回復など慰安婦被害者の問題解決は、外交的交渉を含む努力によって行われなければならない』と強調した」

韓国外交省前で、日韓合意破棄と「和解・癒やし財団」の解散を訴える元慰安婦支援団体=2018年12月、ソウル

韓国外交省前で、日韓合意破棄と「和解・癒やし財団」の解散を訴える元慰安婦支援団体=2018年12月、ソウル第1次訴訟の判決直後、筆者は異例の賠償命令について、当時、朝鮮半島が植民地統治されていた特殊性と、原告の裁判を受ける権利の保障、被害の大きさに重点を置き、「主権免除の例外」を導き出したと解説した(論座2021年1月9日付「慰安婦訴訟『敗訴』を『決まりですから』の一言で片付ける菅首相」)。

韓国外交省前で、日韓慰安婦合意について設置された財団の解散を求める元慰安婦・金福童さん=2018年9月3日、ソウル

韓国外交省前で、日韓慰安婦合意について設置された財団の解散を求める元慰安婦・金福童さん=2018年9月3日、ソウル第1次訴訟が別な法廷で否定されたとはいえ、裁判史のなかで異様な常識外れの判決とはいえない。

例えば2021年4月7日、日本や韓国をはじめとする約10カ国の弁護士、研究者ら計410人によって第1次訴訟判決を支持する声明が出された。

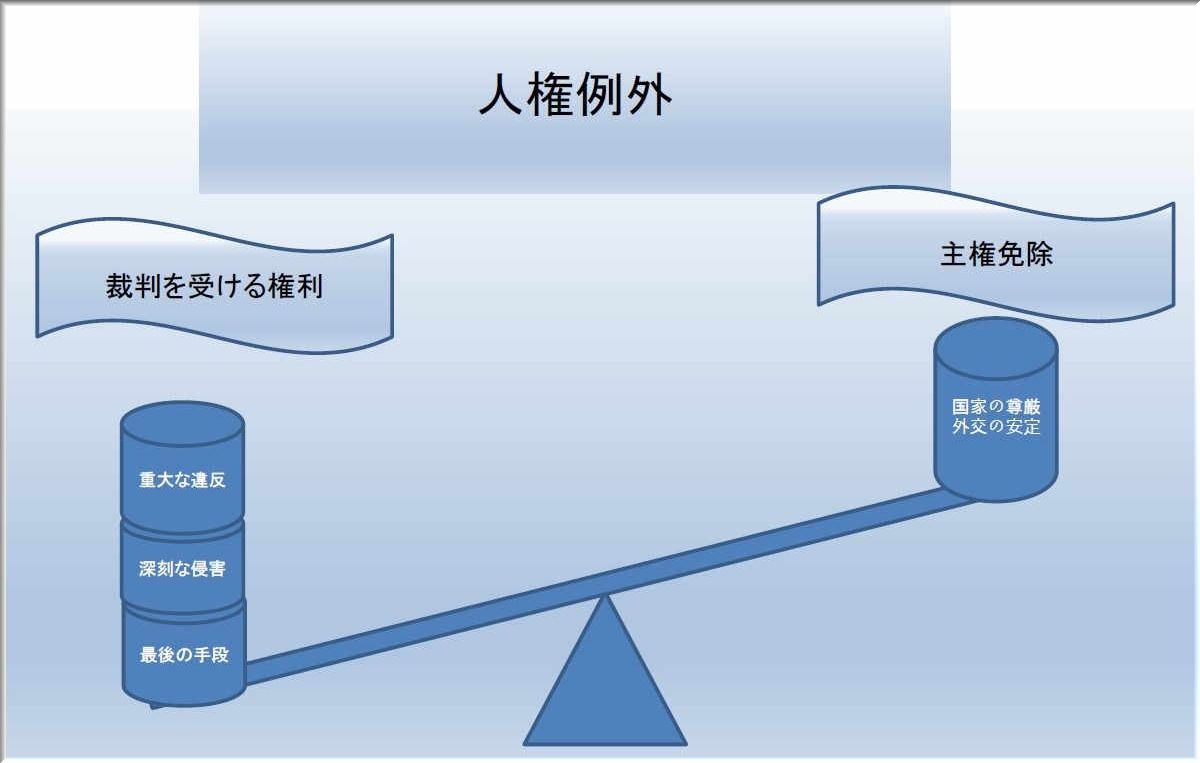

この中で強調されたのは、被害者が日本などで敗訴し、最後の救済手段が国内裁判である場合、被害者の「裁判を受ける権利」を重視して「主権免除」の例外としたこの判決は、発展しつつある慣習国際法に合致し、国際法の未来を切り開く優れた判決だ、とした点だ。

国家によって深刻な人権侵害を受けた被害者の裁判を受ける権利を保障する「人権例外」の考え方を示した図=山本晴太弁護士提供

国家によって深刻な人権侵害を受けた被害者の裁判を受ける権利を保障する「人権例外」の考え方を示した図=山本晴太弁護士提供第1次訴訟判決を支持する法律家らは「アジアで初めて人権による主権免除例外を認定し、人権中心の新しい国際法への後押しをした」「国家によって侵害された人権を回復するための新たな手段を世界に示した判決」と、その意義を強調した。

日本では筆者の知る限り、他国の法的責任を日本の裁判所で訴えて認められたケースはない。しかし、主権免除について判断された裁判はある。

2002年4月、米軍横田基地の軍用機の騒音に苦しむ周辺住民らが、アメリカ政府を相手に夜間早朝の飛行差し止めや損害賠償を求めた訴訟で、最高裁小法廷が「米軍の公的活動には日本の民事裁判権は及ばない」と判断している。

最高裁は「主権の行使にかかわる行為については、外国相手に裁判を起こすことはできないという国際慣習法」を認め、軍の行動は主権的行為だとして住民側の上告を棄却した。

一方で、「国家の活動の中でも私法的行為については裁判権を免除すべきでない」という近代的な考えが国際的に台頭している点は認め、主権免除が決して絶対的なものではないことに触れている。

第2次訴訟の却下判決を受けて、山本晴太弁護士らは数時間後、オンラインで記者会見を開き、「残念な結果だ」と語った。

山本弁護士は、「(第1次訴訟のような原告勝利の判決が)2回連続するのは難しい。2歩前進、1歩後退という感じです」と述べ、「原告が控訴して上級審に進めば最後は勝つのではないかと思うが、高齢の原告が上級審でまた争わなければならないとすれば酷です」と述べた。

人権をめぐる国際法の解釈と、揺れ動き沈んだままの日韓関係。これからどう絡みながら動いていくか、分からない。

ただ、日本政府は第1次裁判判決を不服として国際司法裁判所(ICJ)への提訴を検討し始めた、と報じられた。第2次訴訟の原告、李容洙さんも韓国政府に対して、ICJへの提訴を要求している。ICJの裁判は当事国が同意して初めて実現するが、日韓両国の足並みはまだ

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください