「悪い奴ら」への対策を急げ

2021年04月27日

ドイツというと、何となく秩序正しく整然とした「法の支配」の行き届いた国というイメージをもつかもしれない。しかし、そんな国でも、一刻も早く新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策のワクチンを接種してもらおうという人のなかには、「ズル」をする者が少なからずいる。日本の場合、ワクチン供給量があまりに少ないために、ズルをしようにも、ワクチンが少なすぎ悪事が露見しやすいこともあって、まだズルは目立っていない。

しかし、ワクチン供給量が増えるにつれて、日本でもズルをする人が確実に増加するに違いない、と指摘せざるをえない。いまのうちに、こうした「悪い奴ら」に対する処罰規定を定めたり、防止策を講じたりしておく必要があると思われる。

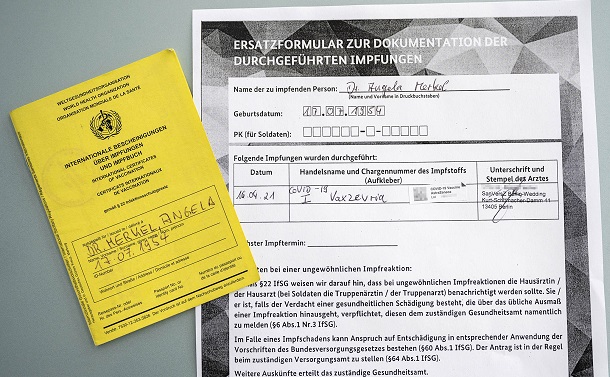

ドイツのメルケル首相が新型コロナウイルスのワクチン接種のために用意した書類=首相府報道官のツイッターから

ドイツのメルケル首相が新型コロナウイルスのワクチン接種のために用意した書類=首相府報道官のツイッターから 2021年4月7日、元東ドイツ側に属していたザクセン=アンハルト州ハレ市議会は3分の2以上の賛成によってベルント・ウィーガンド市長の停職を決めた(彼は停職処分を不服として行政裁判所に提訴)。何が起きたかというと、同年1月、市長がワクチン接種の優先順位を無視するかたちで市長およびパンデミック対策スタッフ、10人の市議会議員がこっそりワクチンを接種していたのだ。市長およびその他28人は、任意の乱数を使って接種対象者を選ぶという正規の方法を無視して優先接種したのである。市長は予防接種用量の横領で告発され、検察当局が市長事務所、市の予防接種センター、保健局を捜索する騒ぎにもなった。

注目されるのは、ウィーガンド市長が余った残留ワクチンを接種したものなので問題ないと抗弁している点だ。接種のために医療機関などで希釈したワクチンは使い切らなくてはならず、余っても後日に使い回すことはできないので、自分たちに投与したというわけだ。市には、優先接種の第一グループである、80歳以上の高齢者、COVID-19の患者を介護する看護師や病院スタッフに属していなくても、余ったワクチンについては廃棄せず別の者に接種できるとするシステムがあり、これに従ったと説明している。

この例をみると、日本でも、残留ワクチンの処理方法を明確に定めておかないと、市長や議員、市役所幹部らが隠密裏にワクチンを投与してもらうというケースが起きかねない。

「ワクチン接種の列に割り込む政治家への怒りの声」という記事によると、ワクチンの優先接種を受けられるのは、前述した第一グループに次いで、難民施設の住民などが第二グループで、大臣や「政府で特に関係のある役職に就いている人」は、第三グループに属し、警察官や消防士などと一緒に接種する。

ところが、「アウグスブルクの司教や副牧師、何百人もの警察官、何十人もの病院の事務職員、消防士、さらには市役所のインターンなど、彼らはすでに貴重な注射を受けることができたが、ドイツでは何百万人もの人々が自分の番を、時には必死になって待っている」といった事態が起きていると、記事は伝えている。

2021年4月14日付の「ワシントン・ポスト電子版」によると、「東部の都市ドレスデンの検察当局は、数百人の警察官が違法に早期のワクチン接種を受けたかどうかを調べている」という。ワクチンの不正流用と不正な利益供与の疑いがある。ただ、「ドイツ赤十字社によれば、予約システムのミスでワクチンの有効期限が切れて無駄になる恐れがあったため、警察にのみワクチン接種を提供した」と報じられている。

ズルとおぼしき事態が広がるなかで、連邦議会では、COVID-19のワクチン接種時に有効な優先順位リストを無視して接種したドイツ国内の人々を処罰することを求める声が広がっている。最高3万ドルの罰金が提案されている。

ドイツの事例は、日本でも同じようなズルが横行する危険があることを教えてくれている。そうであるならば、日本政府は至急、こうした事態が起きないように防止する政策を実施しなければならない。まず、余ったワクチンの取り扱いについて明確にすべきだろう。ハレ市の市長のような輩が日本にも出てくる可能性は十分にある。

日本の場合、厚生労働省の「新型コロナウイルスの接種についてのお知らせ」をみても、余った残留ワクチンの取り扱いについては何の説明もない。

朝日新聞の「余剰ワクチンは現場職員へ… 廃棄ゼロへ自治体が対応策」によれば、「河野太郎行政改革相は13日、『まったく制約はないのでワクチンが廃棄されないように、現場対応でしっかりと打っていただきたい」と語った』という。だが、現場任せでは、不正が生じる余地がある。忖度の横行する日本では、首長を慮って何をやり出すか

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください