世界の未来決めるフロントラインは日本―能動的外交で米中対立緩和を

2021年04月28日

日本の外交の基本姿勢が変わった。国際環境が変わったのだから外交姿勢が変わって当然なのだろうが、どう変わったのだろうか。それは好ましい変わり方なのだろうか。日々の外交に携わっているわけではないので、私の見方は正しくないのかもしれない。しかし今日、外交の根幹にかかわるような本質的な変化が起こっていると感じざるを得ない。

戦後の日本外交の三原則は、1.国際連合中心、2.自由主義諸国との協調、3.アジアの一員としての立場堅持、だった。

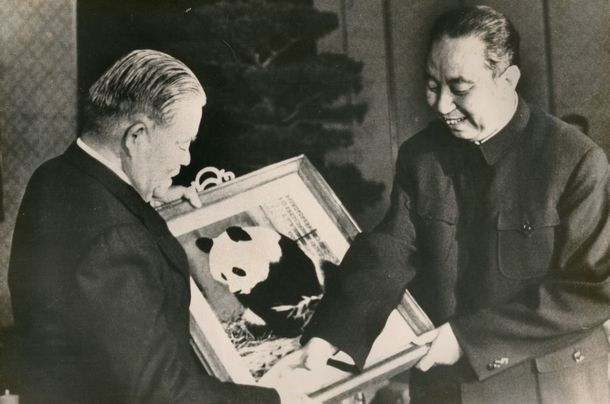

北京で華国鋒中国首相と面会する大平正芳首相。この訪中で政府開発援助を約束した=1979年12月5日

北京で華国鋒中国首相と面会する大平正芳首相。この訪中で政府開発援助を約束した=1979年12月5日それでも日本はアジアの隣国として「漢江の奇跡」と言われた韓国の飛躍的成長を助け、米国の反対を押し切り開始した政府開発援助で中国のインフラ作りに大きく貢献した。冷戦が厳しくなった時点においては、ソ連を孤立させるうえで中国や韓国を助け協力関係を強化することは西側の戦略的利益にかなうという意味で矛盾は少なくなっていった。

冷戦が終わった後の日本外交の基本姿勢は「アジア太平洋」重視だった。これはアジア重視と日米関係強化を同時に達成する概念だった。

このため日本自身が能動的に外交を展開し、APEC(アジア太平洋経済協力)・ASEAN(東南アジア諸国連合)と日・米・中などとの対話の枠組み(ASEAN+1)・東アジアサミットなど米国を巻き込む形で中国を含むアジア太平洋の地域協力を重視してきた。北朝鮮問題でも六者協議を作ったのは日本外交だった。

同時に米国との安全保障体制強化をはかり、日米安保共同宣言や防衛協力ガイドライン、周辺事態法を制定し、インド洋やイラクに自衛隊を派遣していった。

第1回東アジアサミットのクアラルンプール宣言署名式で手を取り合う参加国首脳ら。右から4番目が小泉純一郎首相。その左隣は中国の温家宝首相=2005年12月14日

第1回東アジアサミットのクアラルンプール宣言署名式で手を取り合う参加国首脳ら。右から4番目が小泉純一郎首相。その左隣は中国の温家宝首相=2005年12月14日しかし、トランプ大統領の出現は国際関係を大きく変えた。米国は「アメリカ・ファースト」や二国間主義を唱え、地域協力からも撤退していった。TPP(環太平洋パートナーシップ協定)は米国を中心メンバーとして自由主義経済体制の高度なルールを策定し、将来的には中国なども加入せざるを得ないところに追い込む戦略的な計画だったが、米国は撤退した。この頃から日本もアジア太平洋地域協力には距離を置き、米国との二国間関係を重視する姿勢が突出することとなった。

日米首脳会談に臨むトランプ大統領と安倍晋三首相=2018年9月26日、ニューヨーク

日米首脳会談に臨むトランプ大統領と安倍晋三首相=2018年9月26日、ニューヨーク米国でトランプ時代は終わり、バイデン政権は国際協調路線に復帰する姿勢が顕著であるが、同時に中国との競争を対外関係における最重要な課題と位置づけている。そして中国と競争していくうえで日本・インド・豪州との枠組みである「クアッド」を重視する姿勢を見せている。

即ち、中国と対抗していくうえでの概念は中国などを含むアジア太平洋ではなく、むしろ、現時点では中国を含まない、価値を共有する「インド太平洋」の概念となっていると見ることが出来る。

日本は2016年に安倍内閣の下「自由で開かれたインド太平洋」戦略を提唱しており、米国の外交姿勢と合致する形となっている。

そして4月16日にワシントンで菅総理とバイデン大統領との間で行われた日米首脳会談で発出された日米共同声明は、この点を繰り返し明確にしている。声明では「アジア太平洋」という言葉は完全に姿を消し、「インド太平洋」が頻繁に語られている。

さらに「経済的なもの及び他の方法による威圧の行使を含む、ルールに基づく国際秩序に合致しない中国の行動について懸念を共有し」、「東シナ海におけるあらゆる一方的な現状変更の試みに反対する。日米両国は、南シナ海における、中国の不法な海洋権益に関する主張及び活動への反対を改めて表明するとともに、国際法により律せられ、国連海洋法条約に合致した形で航行及び上空飛行の自由が保証される、自由で開かれた南シナ海における強固な共通の利益を再確認した。日米両国は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を促す。日米両国は、香港及び新疆ウイグル自治区における人権状況への深刻な懸念を共有する」と、中国を名指しで非難している。

そこには中国を関与させるより対抗していくという姿勢が明確に示されているだけではなく、これまで日本が積み上げてきたアジア太平洋協力の重要性は語られることはなかった。

日米首脳会談を終え共同会見に臨む菅義偉首相(左)とバイデン大統領=2021年4月16日、ワシントン

日米首脳会談を終え共同会見に臨む菅義偉首相(左)とバイデン大統領=2021年4月16日、ワシントン「アジア太平洋」はアジアに米国を巻き込む日本の試みであったが、「インド太平洋」は日本の外交姿勢からアジアの要素を希薄にする結果となっているようだ。

この日本の外交姿勢の変化には米国の影響が圧倒的に強いが、米国だけに影響を受けたものでは勿論ない。日本の周辺国との関係が著しく悪化したことも大きな要因だ。

アジアとの関係が悪化した原因は、日、中、韓の間の相対的国力の関係の変化と国民感情の悪化にある。2000年に中国のGDPは日本の四分の一、韓国は日本の八分の一だったものが、2020年には中国は日本の三倍近く、韓国は三分の一となった。中国は圧倒的に大きな存在となり、韓国は侮れない経済力を持った国となった。

最早、日本が経済大国として中国や韓国を助ける立場ではなくなり、アジアで圧倒的に大きな国としての余裕もなくなった。

中国の尖閣諸島に対する攻撃的な行動や韓国の元慰安婦問題や元徴用工問題に対する国際法を無視したような行動に日本国内のナショナリズムも刺激され、反中・反韓感情も無視できないレベルにまで高まった。

特に韓国の文在寅政権の基盤にある86世代を中心とした革新勢力は親北・反日・反米の傾向が強く、政府間の関係も元従軍慰安婦問題・徴用工問題・GSOMIA(軍事情報包括保護協定)や輸出管理を巡る問題を契機として最悪と言われる状況となっている。

中国との政府間関係も大きく変わっていかざるを得なかった。最大の原因は急速に台頭した中国が鄧小平時代の低姿勢をかなぐり捨て、東シナ海や南シナ海の攻撃的な海洋活動に加え、香港で「一国二制度」を認める姿勢を明確に転換し、香港の中国化を進め、新疆ウイグル自治区でのウイグル人の弾圧や台湾への強硬姿勢を示していることにある。

日米共同声明で日米が連携してこのような中国に抗していく姿勢を明確にした今日、日中関係も更に厳しくなっていく事は容易に想像される。

香港政府高官ポストへの就任にあたり、中国の習近平国家主席(右)の前で宣誓する幹部ら=2017年7月1日

香港政府高官ポストへの就任にあたり、中国の習近平国家主席(右)の前で宣誓する幹部ら=2017年7月1日問題は日米共同声明に盛られているような日米が連携して抑止力を強化し、経済的競争力を強化し、中国に対抗していくという考え方だけでアジアの平和と安定を達成し、日本の国益を担保出来るかという点だ。

日本と米国の利益は100%一致するわけではない。米国は中国を関与させる形で中国を変えていく事に努力してきたが、中国はもはや変わらない、米国の優位性を担保するためには同盟国と連携し中国に圧力をかけることしかない、と判断しているようだ。

米国は圧倒的に強い軍事力を有する超大国であるから良いが、日本はそうではない。日本はアジアに位置し、隣国中国との不安定な関係から失うものは多い。また、アジア諸国との相互依存関係を重視せずに経済的繁栄が担保されるわけではない。日本の利益は中国を追い込み対決していくことではない。

相対的に小さくなった日本が米国傾斜を強め、米国だけに依存していくというのは日本外交を著しく脆弱なものとする。だとすれば日本としての戦略を持つべきではないのか。

先ず、近隣アジア諸国との関係改善に注力するべきだ。

日本として中国や韓国に対して問題を率直に指摘し対話を続けることは、日米関係上も必要なことだ。また、東アジア地域協力を拡充強化する努力は続けるべきではないか。

RCEP(地域的な包括的経済連携)協定やCPTPP(包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定)を拡充強化する事に躊躇があってはならない。米国が入っていなくても中国を巻き込みルールを拡充する努力は続けなければならない。

米中が入っているAPECや東アジアサミットも同様だ。中国を巻き込み信頼を醸成していく事は重要だ。

そして日米共同声明にも盛り込まれている「共通の利益を有する分野に関し、中国と協働する必要性を認識した」という点だ。

日本は中国との共通の利益が存在する分野で積極的外交を展開するべきだろう。気候変動問題は共通の利益を有する分野だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください