「イスラム国」がついに三井物産などの事業を停止させる

2021年05月01日

hyotographics/shutterstock.com

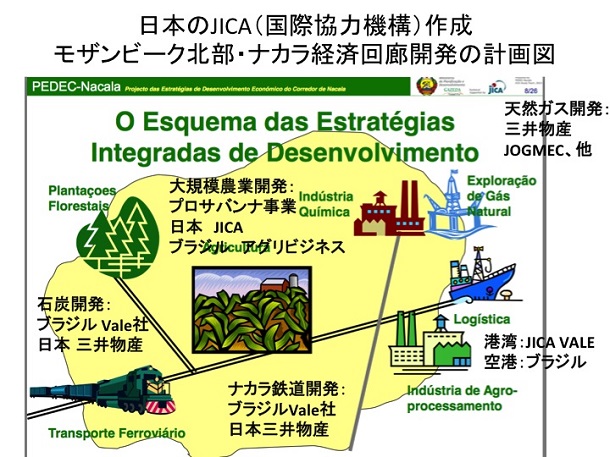

hyotographics/shutterstock.com安倍政権下で、日本政府と三井物産などが進めてきた、サハラ以南「アフリカ最大」と謳われてきた官民連携による大型開発事業のほとんどすべてが、巨額の損失を出しながら頓挫しつつある。

日本勢にとって、最も重要かつ大きな事業であった、世界最大規模の埋蔵天然ガスの開発事業。三井物産とJOGME(独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構)、政府系金融機関のJBIC(日本国際協力銀行)が投融資を行ってきた当該事業、特に天然ガス液化(LNG)プラント建設は、「イスラム国」を名乗る武装集団による度重なる襲撃、3000人に及ぶスタッフの「全面撤退」とプラント建設停止を受けて、本日ついに筆頭権益者のトタル(Total)社によって、「フォース・マジョール(不可抗力事態)」が発表された(2021年4月26日)。

過去10年、日本の官民は、アフリカ南東部、インド洋に面するモザンビーク北部の地下資源と「広大な未耕作地」に着目し、最大規模の援助と投資を行ってきた。しかし、これらの大規模開発は地域住民の圧倒的多数を占める小農らに強い反発を受けるとともに、汚職や格差、強権化が引き起した社会的分断と不満の広がり、世界的な環境意識の高まりにより、次々に事業停止を余儀なくされてきた。以下がその一覧である。

● JICAによる北部3州一帯での大規模農業開発事業プロサバンナの中断(2020年8月)

● 三井物産によるモアティーズ炭鉱/ナカラ回廊鉄道・港湾インフラ事業(1,113億円近くのJBIC融資 )の「1円」での売却(2021年1月)

● 三井物産が主軸となってモザンビーク北端(タンザニアとの国境付近)で進め、JBICが30億ドル(約3200億円)の融資を約束した天然ガス開発事業(LNGプラント建設)の停止

2017年10月に始まった、天然ガス開発地(カーボ・デルガード州[カーボ・デルガド州」)での武装集団による武力攻撃については、前回連載「イスラム国がモザンビークを攻撃」の衝撃 天然ガス輸入で日本も関係大。「遠いアフリカの国」の出来事で片付けられない」 で取り上げた。2019年6月15日に開始した同連載では、当時すでに噴出していた天然ガス開発をめぐる各種の問題と大統領を含む政府高官らの汚職との関係を指摘し、注意喚起した。

しかし、三井物産は、その4日後の6月19日、「モザンビークにおけるLNGプロジェクトの最終投資決断の実行」とのリリースで、最終投資決断を発表したが、そこにはすでに生じていたリスクや汚職については一切書かれていなかった。

実際のところ、2020年を通して武装勢力は、天然ガス開発に不可欠な要地を次々に抑えていっただけでなく、2019年12月29日から2020年1月1日にかけて、LNGプラント建設地(カーボ・デルガード州パルマ郡アフンギ半島)から約5キロ〜約1キロの村で攻撃を繰り返し、現地警察や治安部隊との間で戦闘が発生していた。

これを受けたTotal社は1月2日、関係者を一時退避させることを決定し、かつて1万人ほどいたスタッフを1000人規模に縮小するほどであった。これらが戻り始めた矢先の今年3月24日、6キロ離れたパルマ郡都で武装勢力による一斉大規模攻撃が開始され、Total社は空路あるいは航路で全スタッフを退避させる事態となった。

このあとも、Total社は、2024年の天然ガス輸出開始予定に「計画変更なし」と発表していたが、ついに4月26日、同社は「不可抗力事態」を宣言した。

「モザンビークのカーボ・デルガード州北部における治安状況の変化を考慮し、Total社は、モザンビークLNGプロジェクトの全要員がアフンギのサイトから撤退したことを確認した。この事態を受け、モザンビークLNGプロジェクトのオペレーターであるTotalは、不可抗力を宣言する」

つまり、日本の官民が旗振り役を務めてきた、世界最大規模の埋蔵天然ガスをめぐる開発事業は、暗礁に乗り上げたといえる。そして、戦闘による「不可抗力事態」のため、契約不履行の責任免除を要請しており、投資家や融資した諸機関、保険企業に負担がいく可能性が高い。その最終的なツケは、この事業に巨額融資をした政府系銀行のJBIC、あるいは貿易保険を付与している日本貿易保険(NEXI)の公金負担者である日本の納税者や国⺠にいく可能性も否定できない。

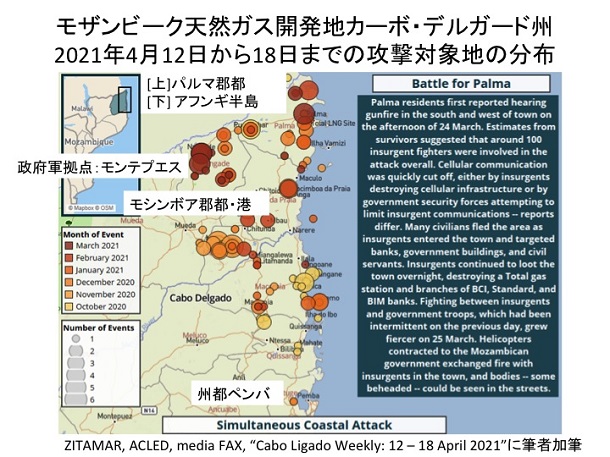

以下は、4月中旬の1週間の同州内で生じた武力攻撃対象地である。州全体に広がっているだけでなく、①天然ガス油田のある海岸沿い、②LNGプラント建設地(パルマ郡、アフンギ半島)、③物流拠点のモシンボア郡、④そして政府軍の拠点であるムエダが、最も激しく攻撃されていることが分かる。さらには、⑤攻撃が同州の南方にある州都ぺンバのすぐ近く(メクフィ)で開始されていることも明らかである。

出典:https://www.caboligado.com/reports/cabo-ligado-weekly-12-18-april-2021

出典:https://www.caboligado.com/reports/cabo-ligado-weekly-12-18-april-2021筆者はこれまで、1994年から25年以上に亘りこの地域の研究をしてきた立場から、これらの大規模開発事業を含む海外投資によってもたらされた諸問題が招く政治的分断と軍事化が、最終的にはこれらの事業を破綻させることを警告してきたが、実際その通りになりつつある。

本新連載では、冒頭に紹介したモザンビーク北部における日本の3つの巨大開発事業のうち、いま緊急事態となっている、天然ガス開発事業の問題を取り上げる。

この【上】では、以下の構成で、主に三井物産とJBIC融資の妥当性について検討する。

1. 攻撃の激烈化と「深刻な人道危機」:70万人を超える避難民

2. 攻撃対象地・天然ガス開発事業への日本の官民による関与

3. 地元住民の反発・不満の広がりと環境団体などの反対

4. 反対の声やリスク分析に関するJBICの認識と対応(議事録から)

5. 地元環境団体の来日とJBIC訪問における融資断念の要請

6. JBIC融資決定直前の時期における3年で最大規模の攻撃

7. 高まる国際的反対の声と天然ガス開発の問題(土地収奪、汚職、人権、環境)

8. それでも実施されたJBICと三井物産間の貸付け契約(1千億円弱)と事業中断

天然ガス開発地のあるモザンビーク北端のカーボ・デルガード州では、2017年10月から、イスラム教をベースとする武装集団による武力攻撃と政府軍との交戦状態が続き、現在までに、2811回の攻撃、3000人近くの死者と71.5万人もの避難民が発生している 。国連による「深刻な人道危機」との指摘から、1年以上が経過した が、避難者は止むことがないばかりか、同州内では収容しきれない人びとが周辺州に溢れ始めており、モザンビーク北部全体が深刻な危機に直面している。

これらの武装集団は、天然ガス開発事業を攻撃対象に掲げ、昨年末からタンザニア国境にあるLNGプラント建設地への攻撃を強めてきた 。2020年8月には、プラント建設や洋上ガス田開発、そして行政・警備のための物流に不可欠なモシンボア港や警察署や行政拠点、港を奪還し、度重なる政府軍の反撃にもかかわらず、現在もこれを占領し続けることに成功している。

「イスラム国」に至っては、モシンボアを「イスラム国中央アフリカ州(Islamic State’s Central African Province:ISCAP)」の州都と表明しているほどである。また、周辺の交通網も待ち伏せ攻撃により寸断されており、政府・企業側は空輸や小型船での対応を余儀なくされている。

また、これらの武装集団は、インド洋上のガス田掘削サイト周辺の島々にも攻撃を開始しており 、これまで日本や現地政府が主張してきた「散発的な攻撃」「テロ」との認識がいかに不適切か分かる。

日本の官民(三井物産とJOGME)は、「ロブマ・オフショア・エリア1鉱区」の第二の権益者(20%保有)として、フランスの石油大手Total社(26.5%)とともに、この開発事業に携わってきた。とくに、三井物産は、陸上LNGプラントと海底天然ガス生産設備の建設のために、2015年来、自らの資金を投じるとともに 、日本の公的機関であるJBICへの融資を申し入れてきた。

なお、基本設計などには、「アルジェリア人質事件」で多数の犠牲者を出した日揮 、そして千代田化工建設などが受注している。また、天然ガスの購入については、東京ガスと東北ガスが契約を締結している。

なお、三井物産への融資は、JBICだけでなく、日本の9民間銀行を含めた協調融資として行われており、日本貿易保険は、20億ドル(218億円程度)の貿易保険を引き受けている。

「日本貿易保険は、本プロジェクトが調達する総額144億米ドルのプロジェクトファイナンスのうち、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、日本生命保険相互会社、クレディ・アグリコル銀行東京支店、ソシエテ・ジェネラル銀行 東京支店、株式会社新生銀行、及びスタンダードチャータード銀行東京支店による融資(総額20億米ドル)に対して保険を引き受けます」

なお、日本貿易保険は、現在株式会社となっているが、政府が100%出資する株式会社であり、2017年4月まで独立行政法人であった。

天然ガス開発地カーボ・デルガード州では、2017年10月から、以上のような武力攻撃が開始され、政府軍との間で交戦状態にあっただけでなく、天然ガス田の対岸にあるアフンギ半島でのLNG施設建設予定地に暮らし、立退きと移転を強いられた漁民や農民の間で社会的不満が高まっていた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください