護憲・改憲を問わず、主権者としてルール改善の提案を

2021年05月20日

選挙は公職選挙法に定められたルールに則って行われるが、憲法改正の是非を問う国民投票におけるルールは、国民投票法(日本国憲法の改正手続に関する法律)に定められている。「国民投票法をめぐる17年(上)」に続き、この(下)では、その中の「運動」に関するルールについて「放送広告(CM)」を中心に、これまでの経緯を含めて解説する。

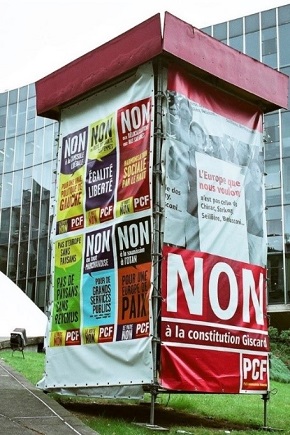

選挙運動があるように、国民投票運動というものもある。頻繁に国民投票を行なっているスイスやイタリア、フランスなどでは、「原発稼働」や「離婚の合法化」、「EU加盟」など、テーマによってはかなり激しいキャンペーン合戦が繰り広げられている。

EU憲法条約批准をめぐるフランスの国民投票時の賛否両派のポスター(左と右)

EU憲法条約批准をめぐるフランスの国民投票時の賛否両派のポスター(左と右)EU離脱の是非を問うたイギリスの国民投票は大接戦となったが、離脱派と残留派は、街頭でのチラシ配布や戸別訪問などで互いに強力な運動を展開した。

EU離脱の是非を問うた英国の国民投票で、戸別訪問をする運動員

EU離脱の是非を問うた英国の国民投票で、戸別訪問をする運動員日本の場合、国政選挙や自治体の首長・議員の選挙は公職選挙法に定められたルールに則って行われるが、国民投票におけるルールは国民投票法に定められている。

このように、選挙と国民投票はいくつもの点で同じルールになっているが、異なっている点も少なくない。それを、主として「運動」に関するルールを中心に説明する。

国民投票法(100条の2)には、国民投票運動とは「憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為をいう」と記されている。その「行為」は原則として自由であり、さまざまな縛りや制限がある選挙運動のルールとは大きく異なる。ここでは、そのルールのなかの「放送広告(CM)」を中心に解説する。(※なお、ここで記す「国政選挙」は、本人届け出によって衆議院選挙(小選挙区)に立候補した場合のルールだということを断っておく)

国政選挙では、チラシに証紙を貼って配布(頒布)する。2種類のみ作成可能で、上限は7万枚。配布方法や範囲は、新聞折り込み、選挙事務所内、演説会場内、街頭演説会の4つに限られており、住宅への直接のポスティングは不可。

これに対して国民投票では、チラシでもリーフレットでも証紙の類は一切貼る必要がない。どこでも配布できるし誰が配布してもいい。種類も枚数・部数も無制限に作成・配布できる。

国政選挙では、候補者以外の者が、パソコンやスマホ、携帯電話などを使った電子メール(ショートメールを含む)を使って投票依頼の運動することは禁止されている。

これに対して、国民投票ではまったく制限がない。

国政選挙では、公費負担で1候補者につき5回まで新聞広告を出すことができる。それ以外に私費で広告を出すことは禁じられている。

国民投票では、まったく制限がない。新聞社が出稿を受ければ、個人、団体、政党、企業などが、何度でも、どんな大きさでも広告を出すことができる。

国政選挙では、「政党届け出」の立候補者個人および政党・政治団体は、政見放送に出ることができる。だが、私費で自党や自党の候補者に「一票を投じて下さい」といった内容のものを流すことはできない。選挙期間中に政党のテレビCMが流れているが、あれは「投票の勧誘やお願い」ではなく「政党のPR」だということで放送可能となっている。

国民投票では、運動としての広告放送(タイムCM、スポットCM)に関しては、国民投票法105条で規制されている。期日前投票が開始される投票日の14日前から投票日までの間、国民投票運動CMを流したり流させたりすることは禁じられている。

立法府がそうしたルールにした理由はいくつかある。投票日直前で扇動的CMが流れると有権者の理性的認識を弱める働きをするし、投票日直前にフェイクに満ちたCMが流された場合、対抗する陣営はそれに反駁する時間を確保できない。あるいは、何度かテレビCMを流すためには億単位の資金が必要で、資金力によってCMを流したり流せなかったりするのは不公平だということだ。

現行のこの「投票日14日前からは禁止」というルールについては、2007年の国民投票法制定当時、衆参の憲法調査特別委員会では、委員のほぼ全員が一致して賛成していた。では、現在なぜそのルールを改めよう(国民投票法を改正しよう)という動きが起きているのか。

投票日14日前までは禁止されていても、それまでは何十日でもまったく制限がなく、放送事業者が受ければ、個人、団体、政党、企業などが、何度でもどんな長さのものでも国民投票運動CMをテレビに流すことができる。それが問題だという声が2016年頃から高まってきたのだ。

といっても、その声は議員や政党からあがったのではなく、この論考の(上)でも紹介したカタログハウス社の『通販生活』や私たち市民グループの側からあがったものだ。それに対して当時の議員やメディアの反応は冷ややかで、少なくとも2017年1月の段階で「放送広告(CM)のルールを改めるべきだ」と主張する政党はなかった。

それが、(上)で紹介したような「国民投票CM議連」(2018年10月)の結成を経て各党各議員の問題意識を高め、ようやく憲法審査会で議論される運びとなった。この議論を深めるという動きは止めてほしくない。

スイス、フランス、イタリア、イギリスなどは、国民投票時に政党や企業・団体、個人が新聞広告を出すことは認めていても、テレビやラジオで有料のCMを流すことは禁止している。かつて私は、スイス、フランスの放送局や新聞社に赴き、そのことについて編集・編成スタッフらの意見を聞いたことがある。そうしたルールに異議はない、納得していると答えた人の理由は以下のようなものだった。

広告とはいえ「言論・表現の自由」を制限するのはよくないので、多少不公平となっても新聞広告は自由に認めればいいが、15秒~30秒といったテレビやラジオのスポットCMは規制すべきだ。放送CMは国民投票の対象となっている案件についての理性的認識を促すものではなく、「刷り込み」「マインドコントロール」をもたらす危険がある。

おそらく、イギリスやイタリアも同じような理由で有料の放送広告(CM)を規制していると考えられる。

EU離脱を問う英国の国民投票で、残留派の集会に乱入した離脱派の市民=ロンドンで

EU離脱を問う英国の国民投票で、残留派の集会に乱入した離脱派の市民=ロンドンでだが、「言論・表現の自由」の観点から、テレビCMを含めて規制に反対している学者や言論人も少なくない。日本国内では、例えば山田健太(専修大学文学部 ジャーナリズム学科教授)がそうで、放送広告(CM)を規制すべきか否かは、今後も院の内外で議論を重ね、日本初の国民投票実施までに結論を出すべきだ。

投票日の14日以内であっても、「憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為」ではなく、単に個人や団体として意見を表明するものであれば、運動としての広告放送(CM)ではなく意見表明広告だとして流すことが法的には可能となる。

例えば、矢沢永吉や木村拓哉はテレビCMの中で「やっちゃえNISSAN」と言うが「日産の車を買ってくれ」とは言っていない。今、テレビで流れているCMのなかで、売りたい商品が洗剤であれ、食品であれ家電であれ、起用したタレントに「買ってください」と言わせるものなんてほとんどない。プロが作るCMというのはそうなのだ。

そしてそれは国民投票の際のテレビCMでも同様で、プロ中のプロである大手広告代理店がCMの制作を担い放送を仕切ることになるのだから、「賛成に投票して」「反対に投票して」といった単純なCMを作りはしない。

おそらく、著名な芸能人やスポーツ選手などを起用して「私は賛成。改めたほうがいいよね」とか「私は反対。護りたいなあ」とか言わせるのだろう。

そうした内容なら、視聴者に「賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する」ものではないので、投票日14日前からは放送不可というルールには抵触しない。たとえ投票日当日であっても流すことはできる。現行法の下では。

では、流す側の民間放送事業者はどういう対応をしようとしているのか。国民投票法制定前の2006年11月7日、衆議院「日本国憲法に関する調査特別委員会 日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会」に、日本民間放送連盟の代表二人が参考人として赴いた。一人は報道委員会委員・報道小委員長の渡辺興二郎氏。もう一人は放送基準審議会委員・放送倫理小委員長の山田良明氏。私自身も参考人としてこの委員会に招致され陳述している。

この委員会の中で、自主的なCM規制に関して山田氏は、「放送法で保障されている放送の自律にのっとり、民間放送が自主的に判断することで解決をしていきたい」「基本的には放送局は一つ一つの独立した放送局ですので各社の判断なのですが、今回の場合には民放連の中で大きなくくりとして明確なルールづくりは必要なのではないかというふうに思っております」といった発言を行なった。だが、彼らはそれから10年以上、この件で話し合うことはなく、自主的なルールも作りはしなかった。(参照:改憲派が高視聴率帯を独占か CMルール野放し)

そうした民放連に働きかけるべく、私たちは2017年に「国民投票のルール改善を考え求める会」という市民グループを立ち上げた後、衆参の国会議員に「国民投票CM議連」の結成を促すなどの活動を展開してきた。

2018年10月12日、参議院議員会館内で行われた「国民投票CM議連」(船田元会長)の会合に出席した民放連の代表(永原伸・専務理事、田嶋炎・番組著作権部長)は、「国民投票時のテレビCMに関して、民放連が量的な自主規制を行うべきとの合理的な理由は見いだせない。放送事業者が個別のCM内容を分類して、量的な公平を図ることは困難である」などと発言した。

「国民投票CM議連」の会合に出席した民放連の幹部

「国民投票CM議連」の会合に出席した民放連の幹部その2か月後の12月20日、民放連は「憲法改正国民投票運動の放送対応に関する基本姿勢」という文書を発表した。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください