日米中間に続く不気味な静けさ 次の動きを見極める必要

2021年05月25日

4月、ホワイトハウスでの日米首脳会談に臨む菅首相とバイデン大統領=首相官邸HPより

4月、ホワイトハウスでの日米首脳会談に臨む菅首相とバイデン大統領=首相官邸HPより菅義偉首相とバイデン大統領が初めて会談し、中国が自国領と主張する台湾に触れた共同声明を発してから1カ月。日米両首脳による文書では異例の言及に有事への危機感を募らせる議論が目立つが、日本の外交・安全保障を担当する筆者には違和感がある。菅・バイデン声明での台湾への言及がどのような意味を持つのか、その後の動きや菅政権関係者への取材から探る。

まず、果たして菅・バイデン声明で台湾に言及したことが「原因」(トリガー)となって、日米間で実際に台湾有事、つまり中国による台湾の武力統一に備えようとする新たな動きが生まれているのだろうか。筆者の知る限り、答えはノーだ。もし自衛隊、米軍の最高指揮官でもある両首脳の台湾への言及が命令としての意味を持ち、台湾有事に備える協力が加速されていれば、事態は相当緊迫しているはずだ。だが現状はそうではない。

4月の日米首脳会談後に発表された共同声明

4月の日米首脳会談後に発表された共同声明結論から言えば、菅・バイデン声明での台湾への言及は、中国に対して高まるばかりの日米の懸念が現れた「結果」ではあっても、日米が台湾有事に備えて軍事面での協力をさらに強化する「原因」には今のところなっていない。声明に対する中国の反発は控えめで、批判の応酬にもなっていない。

なぜか。もちろん日米は中国の動きを注視し、台湾有事に備え協議してきている。だがそれは今回の首脳会談のずっと前からであり、今に始まった話ではないからだ。

もし中国が台湾に侵攻すれば、台湾と関係の深い米国の軍事介入、日本の後方支援、中国による日本攻撃と発展して日米と中国の交戦になりうる。その懸念は今世紀に入り、中国が軍事力と勢力圏を急速に拡張したことで高まってきた。そして、日米での際どい協議は主に閣僚間以下でなされ、それが「原因」となって具体的な対応につながってきた。

外交・防衛担当閣僚による日米安全保障協議会(2プラス2)が共同発表で台湾に初めて触れたのは、小泉内閣当時の2005年。「台湾海峡を巡る問題の対話を通じた平和的解決を促す」と表明した。その後も中国が海洋進出やミサイル増強を進める中、安倍内閣は2014年に憲法解釈を変更し集団的自衛権の限定行使を容認。これをふまえ2015年に2プラス2で日米防衛協力のための指針(ガイドライン)が改定され、日本では自衛隊の役割を広げ米軍との協力を進めるために安全保障法制を定めた。

2014年、首相官邸での記者会見で集団的自衛権の行使容認について説明する安倍首相=朝日新聞社

2014年、首相官邸での記者会見で集団的自衛権の行使容認について説明する安倍首相=朝日新聞社ガイドラインは「敵」を明示していないが、主に中国が念頭だ。例えば、「自衛隊及び米軍の相互運用性を拡大」するために日本国内の基地の「共同使用を強化」としているのは、中国のミサイル攻撃に備えるためだ。ガイドラインを担当した関係者は「狭い日本の国土に配備された自衛隊と米軍の航空機が互いの基地をしっかり活用できるようになれば、突然のミサイル攻撃から逃れて反撃できる可能性が高まる。そんな日米連携を中国が手強いと思えば攻撃をためらう」と説明する。

日米が実際に共同訓練で日本国内の基地の共同使用を増やすなどして連携を強める一方で、中国は台湾に対する活動を活発化させ、昨年からは軍用機で防空識別圏進入を繰り返してきた。日米は今年3月の2プラス2での共同発表で「台湾海峡の平和と安定の重要性を強調」と久々に台湾に言及。前日には自衛隊と米軍の戦闘機が共同訓練で那覇北西の東シナ海海上を飛び牽制した。それでも中国軍の台湾防空識別圏への進入が続く中で、4月の首脳会談を迎えたのだった。

注目された菅・バイデン声明には、「台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を促す」という一文が入った。確かにこれは日米中の関係にとって歴史的に重い。日米両首脳による文書での台湾への言及は、1969年の佐藤・ニクソン声明以来、72年の日中国交正常化以来では初めてだ。

だがその表現は練られていた。上記の2005年と今年の2プラス2共同発表の文章をつなげ、日米が閣僚間で述べてきたラインを保ちつつ、直前の2プラス2での言及に「平和的解決」を加えて和らげた。中国もそれを受け止めたとみられ、外務省の批判は今年3月の2プラス2共同発表に対しては長く激しかったが、菅・バイデン声明に対しては短く控えめなものとなった。

中国外務省HPより。4月の菅・バイデン声明にもコメントした副報道局長の記者会見を紹介している

中国外務省HPより。4月の菅・バイデン声明にもコメントした副報道局長の記者会見を紹介しているそして菅・バイデン声明は、日米の中国に対する懸念において台湾問題が重みを増している「結果」を表したが、台湾有事に備える軍事面での協力を加速する「原因」にまではならなかった。「原因」となり得たのは前月の2プラス2での台湾言及だが、これにも日米とも政権が代わって引き続き台湾有事に備え協議しようと確認した意味があり、それを表明した理由としては中国への牽制に加え、トランプ政権より弱腰と思われたくないバイデン新政権の意向があった。

菅・バイデン声明は、そうした2プラス2までのトーンを抑えたとすら言える。留意すべきはむしろ、日米両首脳による文書で台湾言及という異例の踏み込みをしたことをめぐるこうした経験だろう。両首脳による台湾への言及をこれまでの閣僚協議で表明してきた範囲にとどめ、しかも直近の閣僚協議よりは抑え、それに対して中国も批判を抑えた。こうした中国との探り合いを、次項で述べる今後の外交努力にどう生かすかだ。

ただし、中国の拡張主義が収まったわけではない。台湾国防部によれば、中国軍機による防空識別圏進入は菅・バイデン声明以降も続く。日米はこれまで同様、台湾周辺での中国軍の動きを注視し、今後もしエスカレートすれば閣僚間以下で台湾に言及して牽制しつつ、それを「原因」としてガイドラインや安保法制に沿って台湾有事に備える協力を加速するだろう。

台湾国防部のHPより。最近も連日続く中国軍用機による防空識別圏進入を公表している

台湾国防部のHPより。最近も連日続く中国軍用機による防空識別圏進入を公表している菅・バイデン声明での異例の台湾言及は、上記のように日米にとって台湾問題が重みを増した「結果」だとは言え、現状認識の表明にとどまるものではない。中国を牽制しつつ、「平和的解決を促す」と述べている。日本が声明に入れようとこだわったこの言葉は単なる緩衝材ではない。日本が日米同盟と日中友好を両立させようと、深い意味を込めて半世紀にわたり繰り返してきたキーワードだ。次はこの「平和的解決」について考える。

話は1972年秋にさかのぼる。日中国交正常化の際に田中角栄首相と大平正芳外相が北京で署名した日中共同声明は第3項で、台湾を自国領とする中国の立場を日本が「十分理解し、尊重」すると記した。だが、それなら台湾への日米安保条約適用は内政干渉ではないか、と直後の国会で野党がただした。もし日本が台湾を中国領と見なすなら、米軍が台湾防衛のため日本にある基地から出動しようとするとき、日本が安保条約に基づく事前協議で認めるのはおかしいという指摘だ。

1972年、北京で日中共同声明に署名する田中首相(左側)と周恩来首相=朝日新聞社

1972年、北京で日中共同声明に署名する田中首相(左側)と周恩来首相=朝日新聞社田中首相らはうまく答えられず、6日後に大平外相が政府見解を答弁。台湾問題が「当事者間で平和的に解決されることを希望」と述べ、「安保条約の運用には慎重に配慮」と加えた。これが「平和的解決」の源流になる。

大平外相は、いま台湾が中国に属しているとまでは認めていない。日本は日清戦争後に自国領とした台湾を第2次大戦後のサンフランシスコ講和条約で放棄しており、台湾の帰属について語る立場にないとするからだが、一方で「台湾は中国に返還されるべき」とも述べた。根拠は日中共同声明第3項にある「日本はポツダム宣言第8項に基づく立場を堅持」。第2次大戦で降伏時に受け入れた日米中によるポツダム宣言は、台湾を日本から中国に返させるとした戦中のカイロ宣言の履行を求めている。

そうした経緯をふまえ、大平外相は台湾問題について「基本的には中国の国内問題」とし、「平和的解決を希望」と語ったのだ。その意味を、当時の外務省条約課長として日中共同声明や大平答弁の作成に関わった故・栗山尚一氏は「平和的解決の結果、台湾が中国に統一されれば、わが国は当然受け入れる」と、2007年の論考で強調している。

ただ栗山氏は、大平答弁が台湾問題への安保条約適用について「慎重に配慮」としつつ否定しなかった点にも注意を促す。これは「中国が武力で台湾を統一しようとした場合」に備えた留保だと説明。あわせて、田中首相が訪中前にニクソン米大統領との会談で「中国との国交正常化は安保条約と関わりない態様で行う旨を述べ了解を得た」という経緯も記している。

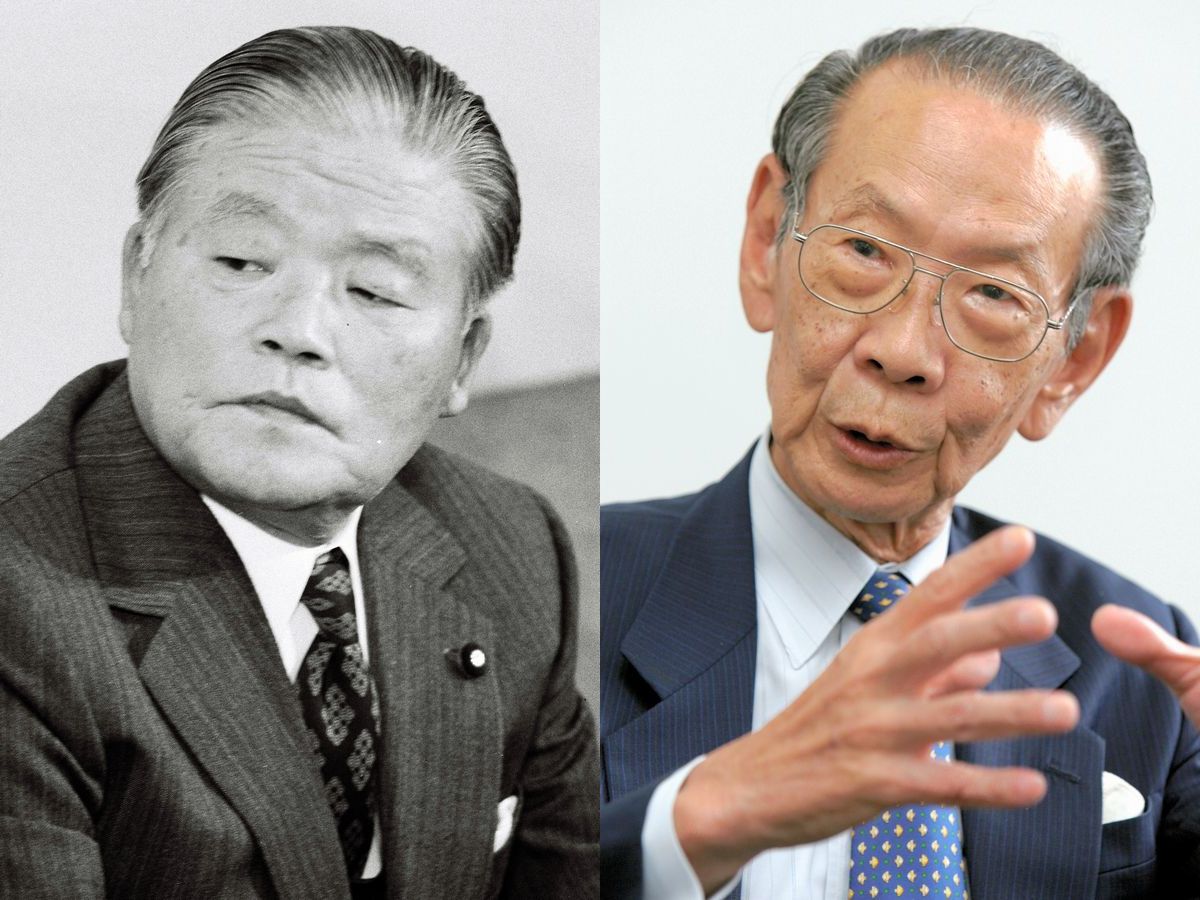

大平正芳外相(左、1973年)と栗山尚一・外務事務次官(右、2005年)=朝日新聞社

大平正芳外相(左、1973年)と栗山尚一・外務事務次官(右、2005年)=朝日新聞社台湾が将来、平和的に統一されたならば認めよう。だが中国が武力による統一に踏み出すなら、日本からの米軍出撃を認めるかもしれない。このように得失を示しての中国への働きかけが、「平和的解決」という言葉には込められているのだ。外務事務次官、駐米大使まで務めた栗山氏のこの理解は政府内で今も共有されていることを、筆者は菅・バイデン声明後の取材で確認した。

こうした姿勢は米国にも通じる。米国は1979年に中国と国交正常化する一方で台湾関係法を定め、「平和的手段以外で台湾の将来を決する試みは西太平洋の平和と安全への脅威であり、米国の重大関心事」と明記。武力統一を牽制しつつ「平和的解決」を促すというこの大枠は、菅・バイデン声明にも引き継がれている。

日中間ではどうか。2007年に来日した温家宝首相は国会演説で「台湾問題は平和的解決を目指し最大限努力を尽くすが、台湾独立は絶対容認しない」と語った。同年訪中した福田康夫首相は温氏との共同記者会見で「わが国の立場は共同声明の通りで、台湾独立も支持していない。心から平和的解決を望む」と明言。かみ合っている。

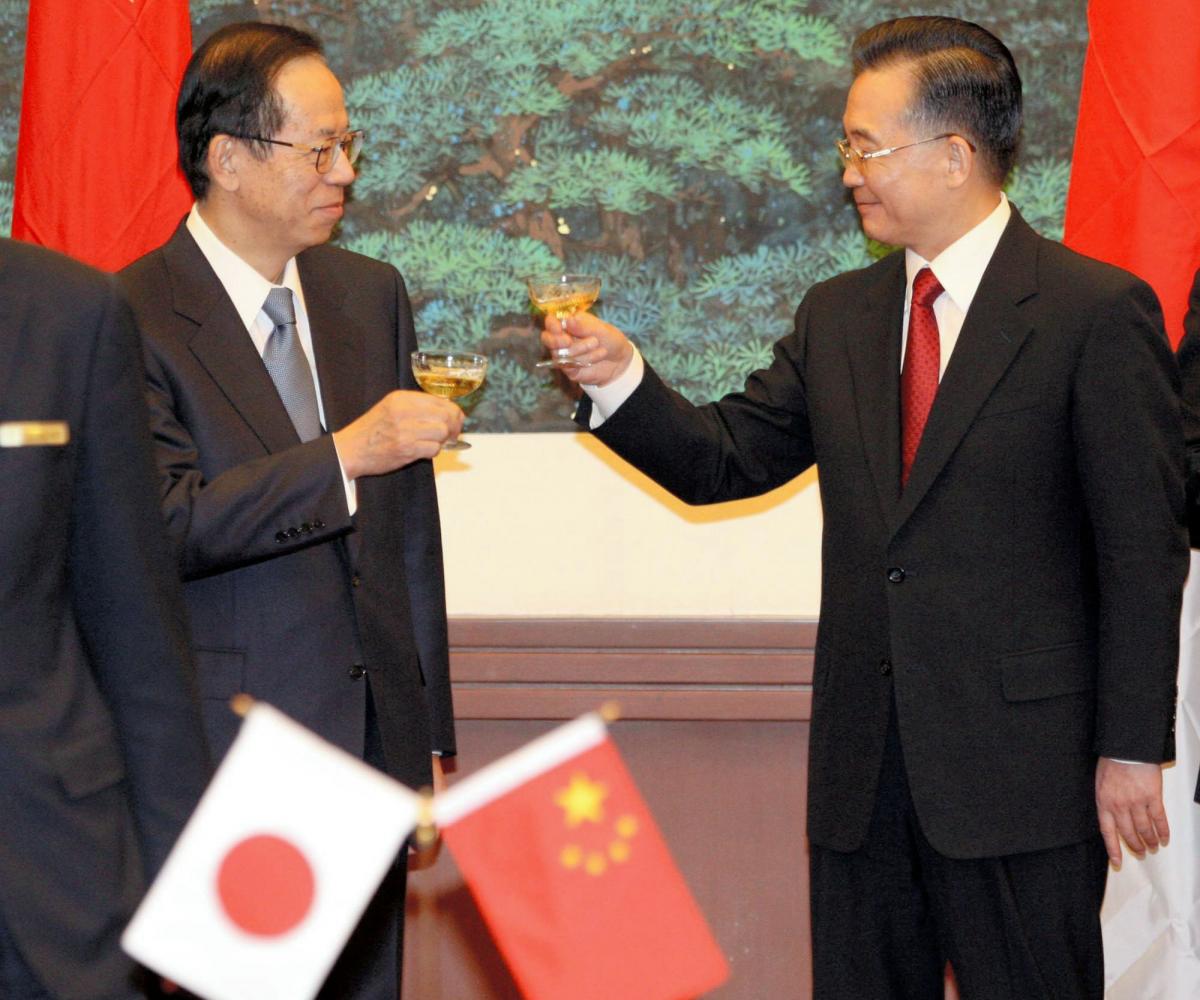

2007年、北京での首脳会談を終えて乾杯する福田首相(左)と温首相=代表撮影

2007年、北京での首脳会談を終えて乾杯する福田首相(左)と温首相=代表撮影問題は、「平和的解決」の現実味が薄れる一方の昨今の情勢だ。台湾では1980年代以降に民主化が進み、定着したが、中国は民主化から遠ざかるばかり。平和的統一へのシナリオは容易に描けない。一方、ストックホルム国際平和研究所によれば、中国は過去30年で軍事費を台湾の2倍弱から21倍以上に増やし、武力に頼るハードルは下がったように見える。

米中関係もまた様変わりだ。正常化へ動いた1970年代には「米中間の武力紛争は考えられない」(田中首相)とされたが、中国の軍拡に対して米国は日本と連携を強め、また台湾と日米の関係は深まり、台湾有事が日本有事に及ぶ可能性も高まった。現在のような中国との統一を望まない台湾の孤立を避けるためにも、日本は台湾問題を「中国の国内問題」と明言することを控えるようになっている。

だが今回、日米両首脳は台湾問題に言及して中国を牽制しつつ、その「平和的解決」を望むだけでなく「促す」と踏み込んだ。それを言葉だけに終わらせず、今後の対中外交に反映させることが必要になる。中国の東シナ海や南シナ海での強引な勢力拡張や、香港や新疆ウイグル自治区での人権侵害は、台湾の対中警戒感を強めるばかりだ。逆に、中国が国際社会の批判を真摯に受け止めれば台湾との対話の機運も生まれうる。こうした得失を中国に説き続けねばならない。

2020年、台北で「光復香港」(香港を取り戻せ)などの香港民主化運動のスローガンを掲げ、デモ行進する台湾の人たち=朝日新聞社

2020年、台北で「光復香港」(香港を取り戻せ)などの香港民主化運動のスローガンを掲げ、デモ行進する台湾の人たち=朝日新聞社菅・バイデン声明には「中国との率直な対話の重要性、利益を共有する分野で協働する必要性を認識した」ともある。こうした努力も伴わねば、逆に中国との間で相互不信が深まる悪循環に陥りかねない。半世紀にわたり米中のはざまで台湾問題の「平和的解決」を掲げてきた日本外交の蓄積が問われている。

最後に、今回の菅・バイデン声明で台湾に言及したのは中国に対し強気の米国に日本が押されたからだと見る向きがあるが、そうとは言い切れないことを指摘しておく。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください