しかし中止の壁は高い。それを乗り越える「国民運動」は起こるのか

2021年06月01日

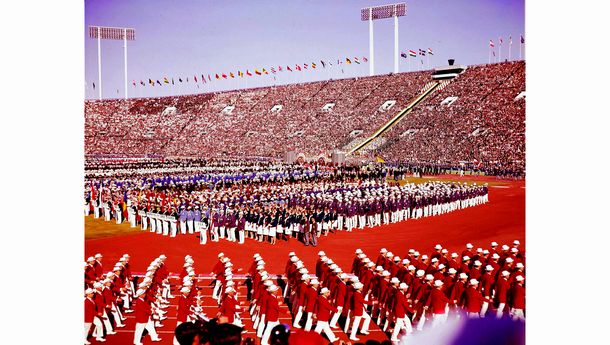

アジア最初のオリンピックが1964年10月10日開幕し、東京・国立競技場で開会式が行われた。秋空の下、天皇陛下が開会を宣言し、94カ国の選手団が7万5千人の観衆の拍手を受けて入場行進した。15日間、5500人余の選手が技を競った。写真は、最後に入場行進する日本選手団

アジア最初のオリンピックが1964年10月10日開幕し、東京・国立競技場で開会式が行われた。秋空の下、天皇陛下が開会を宣言し、94カ国の選手団が7万5千人の観衆の拍手を受けて入場行進した。15日間、5500人余の選手が技を競った。写真は、最後に入場行進する日本選手団あれから57年が経過して、我が国をめぐる国際環境も、我が国自身の経済・社会情勢も大きく変遷した今日、オリンピックとパラリンピックの開催は、我が国に対して新たな発展の機会とそれを実現するための刺激を与えるものとして、大多数の国民は大きな期待をもって待ち望んできた。

東京五輪開会式では、東京上空に航空自衛隊のジェット機(ブルーインパルス)が五色の大輪を描いた=1964年10月10日

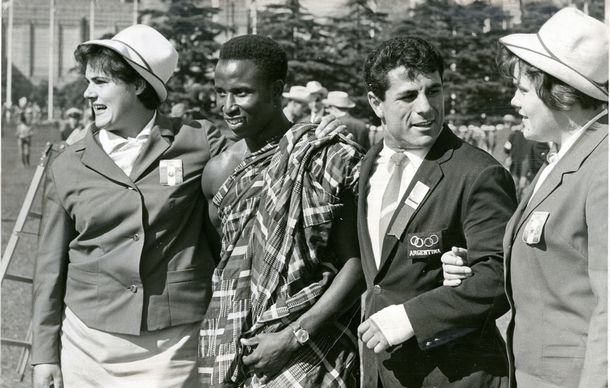

東京五輪開会式では、東京上空に航空自衛隊のジェット機(ブルーインパルス)が五色の大輪を描いた=1964年10月10日 ガーナ選手の民族衣装は人気を呼んだ。ルーマニア(両端)やアルゼンチンの選手と記念撮影する様子=1964年10月10日

ガーナ選手の民族衣装は人気を呼んだ。ルーマニア(両端)やアルゼンチンの選手と記念撮影する様子=1964年10月10日それが一転したのが、過去1年半にも及ぶ新型コロナウィルスの世界的な蔓延である。今日、世界にとっても、日本にとっても最大の課題はコロナの克服である。その中で大会を今夏に開催することは、果たして、世界の、そして日本の青少年に対して、将来に向かっての夢と希望と勇気を与えることになるのであろうか。

各種世論調査によると、日本人の7割以上が東京五輪の中止または延期を求めている。開会式まであと2カ月を切った時点で、このような不人気なオリンピックは、その開催が危ぶまれることも至極当然と思われる。

その中で5月21日の記者会見において、国際オリンピック委員会(IOC)のジョン・コーツ副会長は、「緊急事態宣言下でも、安全、安心な大会が開催できるとのアドバイスをWHOなどから頂いている」との発言を行った。またその翌日にはトーマス・バッハ会長は、「オリンピックの夢を実現するためには、誰もが何らかの犠牲を払わなくては」と述べ、この両発言は、日本国内で、「IOCは何が何でも五輪を開催したく、そのためには日本人の安全と命を犠牲にしても仕方がない、と考えているのか」との強い反発を招いた。

国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長=IOC提供

国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長=IOC提供日本政府及び東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の関係者は、発言には慎重を期しているが、本心は、何とかして開催したいということには間違いない。政府は、5月31日が期限だった東京などでの緊急事態宣言を、オリンピック開催の約1ヶ月前になる6月20日まで延長したが、その間に対策をさらに強化して、感染者数や医療ひっ迫率などの諸指標をステージ2近くまで下げることにより、予定通り開催することを想定している。

それが可能か否かの判断は、アスリートの体調管理、オリンピック支援の医療体制の準備、チケット再販の有無などを考慮すると、遅くとも6月下旬には決定する必要があると思われるので、6月20日というタイミングは、正にオリンピックのためと言われても致し方ない。

緊急事態宣言の延長を決定し、会見する菅義偉首相=2021年5月28日、首相官邸

緊急事態宣言の延長を決定し、会見する菅義偉首相=2021年5月28日、首相官邸オリンピックの目的と意義は、憲章冒頭の「オリンピズムの根本原則」の中に明確に示されている。第一は、「オリンピズムの目的は、人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てることである」(第2項)。第二は、「スポーツをすることは人権の一つである。すべての個人は……オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない」(第5項)ことである。(2020年版の憲章)

国際オリンピック委員会(IOC)本部=2019年6月21日、スイス・ローザンヌ

国際オリンピック委員会(IOC)本部=2019年6月21日、スイス・ローザンヌしかしながら、コロナの感染が収束しておらず、さらなる感染の危険も大きい状態では、選手同士の交流でさえ活発には行い難い状況である。ましてや、現在の見通しでは、日本国内ではオリンピックが開始される7月23日の時点では、医療従事者及び高齢者以外のワクチン接種がほとんど進展していない状態であり、選手及び来日する関係者と日本国民との交流は望むべくもない。

当初予定されていた各国チームの国内各地における事前キャンプの多くがキャンセルされてしまったことは、これを象徴するものである。さらに海外からの観客受け入れ中止を早々と決定したことは、市民レベルの交流を事実上ゼロにすることである。これではオリンピックの開催を世界平和の推進に役立たせるといっても、その理想が全くの画餅に終わってしまう。

第二の原則は、IOCの幹部がよく口にする「アスリート・ファースト」であり、これも重要な原則であって、最大限尊重されなければならない。逆に言えば、コロナ禍の緊急事態の下においては、アスリートの活動とは関係の薄い諸行事、例えば、聖火リレー、開会式、閉会式などは大幅に簡素化してもこの原則は順守されるということである。また、アスリート以外の関係者の入国を極力制限することとしても、何らオリンピック憲章の精神に反することにはならない。

東京五輪を今夏に開催できるか否かの判断基準は、コロナ禍の状況が、この二つの原則にいかなる影響を与えるかである。

国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長と菅義偉首相=2020年11月16日、首相官邸

国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長と菅義偉首相=2020年11月16日、首相官邸第一の原則(オリンピックと世界平和)に関しては、コロナ禍で人と人との交流ができない状態では、開催のメリットは発揮できない。しかしこの原則から、直ちに開催不可という結論が出るのではなく、その判断は、開催のもたらす「生命と健康の危険」という巨大なデメリットを如何に最小限化できるかによる。

そのための最善の方策は、大会の形式を最大限簡素化し、さらに関係者の数を最大限縮小したうえで、感染防止策を徹底することである。

感染防止の切り札であるワクチン接種状況については、現在日本はOECD加盟国37カ国中の最下位、世界では120位以下と大きく出遅れている。政府の意図は、7月末までに高齢者(約3600万人)の接種を終了し、それから基礎疾患のある人に進むことだが、一般成人の接種がいつ開始していつ終了するかは明確な見通しも出されていない。

これに比して、ワクチン接種が進展している欧米諸国では、感染者の増加率が大きく低下しており、総感染者数が580万人に迫るフランスでも、また450万人に迫る英国でも、最近は人口比で見た一日の感染者数が日本より少なくなっている。

コロナワクチンの大規模接種が各地で始まっている。会場の体育館では受付(左)に列ができていた=2021年5月24日、愛知県豊明市の藤田医科大

コロナワクチンの大規模接種が各地で始まっている。会場の体育館では受付(左)に列ができていた=2021年5月24日、愛知県豊明市の藤田医科大 各国から遅れているワクチン接種率を高めるため、歯科医師会の協力が各地で進んでいる。事前の研修で肩に置いた模型に注射を打つ歯科医師=2021年5月30日、長野市

各国から遅れているワクチン接種率を高めるため、歯科医師会の協力が各地で進んでいる。事前の研修で肩に置いた模型に注射を打つ歯科医師=2021年5月30日、長野市これらの諸国は、昨年の春ごろからワクチン手配の準備を始めたのであり、他方その頃はGo Toキャンペーンという筋違いの政策を追及していた日本が、ワクチン接種のスタート時点で約半年遅れ、その結果ワクチン効果が十分に発揮される前に、オリンピックを迎えることになるのは、単なる不運として片づけるのではなく、厳格な検証の必要がある。

感染防止対策を如何に徹底しても、感染が収束しない限り、人と人との交流は行えないため、「オリンピックによる世界平和の推進」という第一原則は、残念ながら達成できない。したがって、この原則に関する限りは、開催の意義はないということになり、それを覆すためには、「アスリート・ファースト」の第二原則が、その結論を大きく上回る意義とメリットがあることを実証する必要がある。

東京五輪・パラリンピックに向けた5者協議であいさつする大会組織委員会の橋本聖子会長。右は丸川珠代五輪相。オンラインで参加したのは(左から)東京都の小池百合子知事、IOCのバッハ会長、IPCのパーソンズ会長=2021年3月3日、東京都中央区

東京五輪・パラリンピックに向けた5者協議であいさつする大会組織委員会の橋本聖子会長。右は丸川珠代五輪相。オンラインで参加したのは(左から)東京都の小池百合子知事、IOCのバッハ会長、IPCのパーソンズ会長=2021年3月3日、東京都中央区過去の日本のオリンピック選手の中で、最も悔しい思いをしたのは、1980年のモスクワ五輪に対する日本のボイコットにより、出場できなかった柔道の山下泰裕選手やマラソンの瀬古利彦選手などであろう。これは前年末のソ連による対アフガニスタン武力侵攻が、平和を推進するオリンピック精神に反するとする米国の主張に、日本、中国、並びに西側諸国と中東諸国の一部など約60カ国が同調してボイコットしたものであるが、涙ながらに参加を訴える山下選手の顔は今でも瞼に浮かぶ。

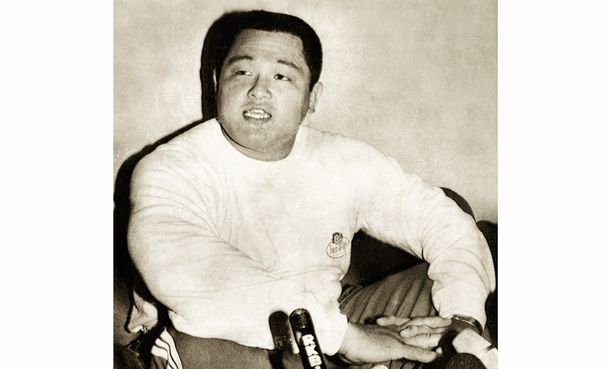

ソ連のアフガニスタン侵攻に対する制裁措置として、日本オリンピック委員会が五輪不参加を決定した後、福岡市のホテルで記者会見する山下泰裕選手。金メダル候補で、五輪代表選手を決めるはずだった全日本選抜柔道体重別選手権に出場するため福岡入りしていた。「ショックです」と一言いってじっとくちびるをかんだ=1980年5月24日

ソ連のアフガニスタン侵攻に対する制裁措置として、日本オリンピック委員会が五輪不参加を決定した後、福岡市のホテルで記者会見する山下泰裕選手。金メダル候補で、五輪代表選手を決めるはずだった全日本選抜柔道体重別選手権に出場するため福岡入りしていた。「ショックです」と一言いってじっとくちびるをかんだ=1980年5月24日したがって、筆者は、「コロナの感染が懸念されるから中止すべきだ」という単純で情緒的な中止論には組しない。

東京オリンピック・パラリンピックの選手数は、最大限で15500名弱と決まっており、彼らに対する検査や行動制限などの感染予防策は、IOCがまとめたプレーブックと称する冊子に細かく規定されている。したがって、選手については大きな心配はなさそうである。

問題なのは、それ以外に入国が予定されている、チーム関係者、各国オリンピック委員会(NOC)関係者、プレス、オリンピック・ファミリー、スポンサーの招待客などであり、組織委員会の武藤敏郎事務総長によると、その数は当初より大幅に削減しても約7万8千人という。

本年の4月ひと月間の外国人入国者数が約1万人(そのかなりの部分は本邦居住の外国人の再入国)であることを考えると、この数はとんでもない多数であり、これでは、ここまで必死に死守してきた水際対策が水泡に帰す恐れも強い。

アスリート・ファーストを堅持して、五輪を開催するためには、これら関係者の数を厳しく限定して、オリンピックの運営と関係の薄い人は、原則入国禁止とする必要を痛感する。

無観客で行われた東京五輪の陸上テスト大会=2021年5月9日、国立競技場

無観客で行われた東京五輪の陸上テスト大会=2021年5月9日、国立競技場大会の成功のためには、無論メディアの役割は小さくない。また報道の自由という原則論もあるので、慎重な対応が必要なことは言うまでもない。オリンピック・パラリンピックの取材に来日するプレスの数は中国だけでも3000人を超え、全体で約35000人と予測されており、50ページにわたるプレス向けのプレーブックも別冊で発行済みである。

しかし選手とは異なり、自由時間も比較的多いプレスの行動を厳重に監督する手段はなく、プレーブックに反した場合の罰則も取材禁止などの軽微な措置にとどまっている。

これまでのオリンピックにおいては、申請のある限りすべてにプレスパスが発行されてきたが、コロナ禍の現状においては、政府とIOCが協議して、国ごとの枠を定め、さらに取材も各国で1~2社に限定したプール方式を用いるべきではないか。また日本のプレスもそれに協力して、各社ごとに発行されるプレスパスの数を制限する必要がある。

東京五輪・パラリンピックのボランティア希望者を取材する海外メディア=2019年2月9日、東京都千代田区

東京五輪・パラリンピックのボランティア希望者を取材する海外メディア=2019年2月9日、東京都千代田区 東京五輪の1年間の延期決定時、JOCの山下泰裕会長を取材する報道陣=2020年3月25日、東京都新宿区

東京五輪の1年間の延期決定時、JOCの山下泰裕会長を取材する報道陣=2020年3月25日、東京都新宿区オリンピック・ファミリーの行動に関しては、6月末に発行予定のプレーブックの最終版において示される予定である。オリンピックは発祥の経緯から、欧州を中心とする元貴族階級が中心となって運営されており、大会の機会は、現在と過去のIOC委員とその家族・友人、各国のオリンピック委員会(NOC)関係者、ならびに競技別国際連盟(IF)関係者といういわゆるオリンピック・ファミリーの社交の場となっていて、競技観戦、ホテル宿泊、移動手段その他において数々の特典が用意されている。

2015年に東京都がIOCと締結した開催都市契約においては、「オリンピック・ファミリー」の項目には、数ページにわたって特典が詳細に示されている。各国においてオリンピックが国民的関心事となった現在、そもそもこれらの特権階級への特典の存在自体が、正当化されるものではない。IOCの幹部は、あたかもオリンピックはオリンピック・ファミリーのために存在するかのごとき発言をすることがあるが、これは時代錯誤も甚だしい。

国際オリンピック委員会(IOC)総会で再選したトーマス・バッハ会長。画面越しのIOC委員に向かって感謝の意を示す=2021年3月10日、IOC提供

国際オリンピック委員会(IOC)総会で再選したトーマス・バッハ会長。画面越しのIOC委員に向かって感謝の意を示す=2021年3月10日、IOC提供この説明には全く納得できない。オリンピックの運営全体は日本側が行っているのであり、IOC側が関与するのは、各競技別の運営であるが、これはIF関係者の役割であるので、それ以外の2万名余りは、到底、運営に不可欠とは言えないのではないか。日本側は今後の交渉において、これらの大幅な削減に向けてより厳しい態度で臨むことを強く要望したい。

今回のオリンピック・パラリンピックのスポンサーとしては、4つのカテゴリーで合計91社が契約しているが、外国企業は最上位のカテゴリーのみであり、コカ・コーラ、オメガ、インテルなど11社が名前を連ねている。スポンサー企業が巨額の協賛金を支払っている理由は、主として製品の宣伝のためであり、これら企業が大会に顧客を招くことは、契約内容からはフリンジ・ベネフィットに過ぎない。

東京五輪・パラリンピック大会組織委員会のオフィスに掲げられている国内スポンサーのパネル

東京五輪・パラリンピック大会組織委員会のオフィスに掲げられている国内スポンサーのパネル 聖火リレーで、ランナーの通過前にコースを走るスポンサー企業の宣伝車両=2021年3月27日、福島県須賀川市

聖火リレーで、ランナーの通過前にコースを走るスポンサー企業の宣伝車両=2021年3月27日、福島県須賀川市したがって、感染防止という最重要の観点からは、今回は外国企業であれ日本企業であれ、すべての顧客招待を中止することが必要と考える。もしそのために、企業側が損失を招いたと判断すれば、その分はIOCがカバーすべきである。

なお、5月24日に米国国務省が、日本への渡航中止を勧告したことが話題になっているが、国務省は、これはオリンピック選手の日本への派遣についての言及ではないことを確認している。ということは、選手と直接関係ない人の渡航中止を促しているものであり、正に、オリンピック・ファミリーやスポンサーの招待客について当てはまる言及であると理解でき、適切な措置と考える。

フランスのマクロン大統領=2020年1月15日

フランスのマクロン大統領=2020年1月15日このコロナ禍で、国内の視察などの外出を伴う公務もできるだけ控えておられる陛下が、何人もの訪日要人と会われることは絶対に避けなければならない。政府・外務省は、礼を失しないような方法でフランス側に事情を説明して、大統領訪日を再考するよう求めるとともに、国交あるすべての国に対して、今夏の五輪の際の元首、首脳クラスの訪日は差し控えていただくよう、口上書を持って要請すべきと考える。

なお、菅首相とマクロン大統領は、6月中旬の英国におけるG7サミットで会うことになるので、改めてオリンピックの際に会談する必要はないと思われる

五輪マークのモニュメント=2021年5月9日、東京都新宿区

五輪マークのモニュメント=2021年5月9日、東京都新宿区オリンピック憲章の根本原則を含めた諸要素を検討した結果、東京オリンピック・パラリンピック開催問題について、あり得る今後の展開は以下の通りと考える。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください