ドキュメンタリー映画が公開/中国の圧力に揺るがぬ信念、自由求める民の心を体現

2021年06月03日

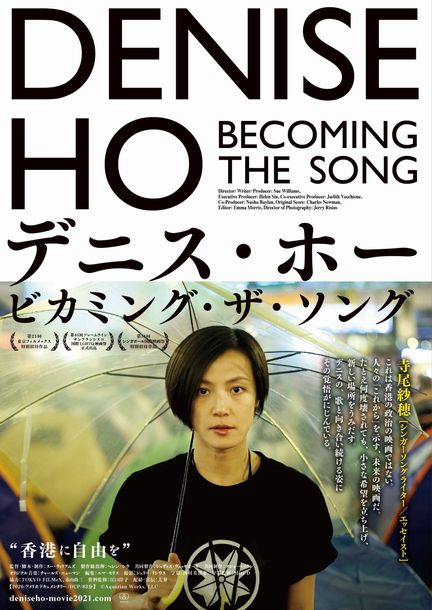

映画「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」©Aquarian Works,LLC

映画「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」©Aquarian Works,LLC香港を代表するスター歌手、デニス・ホー(何韻詩)が絶頂期で社会運動に身を投じ、中国に封殺され、それでも立ち上がる――。そんな生身の姿を追ったドキュメンタリー映画「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」が2021年6月、世界に先駆けて日本で劇場公開される。

監督は中国を題材にしたドキュメンタリーなどで知られるアメリカ出身のスー・ウィリアムズ(Sue Williams 67歳)。2000年代初め、香港での民主化運動の高まりと歩みを合わせるようにスターに上り詰めたデニス(1977年生まれ)が同性愛をカミングアウトし、率先して街に出て民主化を訴えるようになるまでの葛藤が、数々のヒット曲とともに映し出される。ステージでの声や表情の豊かさ、節目に挟み込まれるインタビューのまなざしの強さが印象的だ。

映画「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」のポスター ©Aquarian Works,LLC

映画「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」のポスター ©Aquarian Works,LLCその意味で、香港の貴重な記録となった作品が日本や他国で公開されることは、制作中の「憂鬱之島」と同様かもしれない(論座2021年4月21日付の拙稿『香港で上映できないかもしれない「香港の記録映画」―日本起点に世界へ』をご参照下さい)。

デニス・ホーの静かな闘志や不屈の思いが鮮明に浮き上がる83分の作品だ。

日本での公開を控えた2021年5月25日、ウィリアムズ監督(脚本・制作も担当)と日米間をオンラインで結んで筆者らがインタビューした。

2020年秋の国際映画祭「第21回東京フィルメックス」で市山尚三ディレクターとオンライン対談した内容なども踏まえ、再構成した。

スー・ウィリアムズ監督©Aquarian Works,LLC

スー・ウィリアムズ監督©Aquarian Works,LLC「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」の公開は6月5日から東京都渋谷区の「シアター・イメージフォーラム」で。全国でも順次公開。配給・宣伝は太秦。【公式サイト】

台湾での香港支援集会に参加し、メディアの取材中に赤色のペンキを頭にかけられた直後のデニス・ホーさん。落ち着いた様子で「決して恐れず、引き下がりません」と語った=映画「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」から ©Aquarian Works,LLC

台湾での香港支援集会に参加し、メディアの取材中に赤色のペンキを頭にかけられた直後のデニス・ホーさん。落ち着いた様子で「決して恐れず、引き下がりません」と語った=映画「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」から ©Aquarian Works,LLC――デニスさんをドキュメンタリー映画の主人公にするまでの経緯を教えてください。

デニスさんと初めて会ったのは2017年夏。共通の知人の紹介でした。1週間ぐらい一緒に過ごし、彼女の人生や音楽について話を聞きました。実はそれまで私は彼女のことを知りませんでした。初対面では彼女は物静か、控えめな印象でした。アジアポップ界の大スター、同性愛者の権利を求める活動家、さらに香港の市民社会を支持する実像とはかけ離れたイメージでした。

中国の巨大な圧力を受け、それに抗いながらどのようにしてアーティストとしてのキャリアを再構築していくのか、彼女は自分の存在をかけて真剣に取り組んでいました。私はすぐにデニスの映画を作りたいと思いました。

映画「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」のポスター ©Aquarian Works,LLC

映画「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」のポスター ©Aquarian Works,LLC2018年からデニスに何度も会って撮影を始めました。2019年から編集を始め、その夏には仕上げに入る予定でしたが、香港で抗議運動、ムーブメントが始まり、デニスも参加していました。その動きもすべてカバーしたいと思い撮影を続けました。結果的に、2019年10月の完成予定が2020年3月までかかりました。

その後、ご存じのように(中国当局批判を全面的に禁止する)香港国家安全維持法(国安法)が同年6月に施行され、さらに状況が悪化しました。私たちは香港の状況を甘くみていました。まさか国安法のようなものができるとは思ってもみなかった。1997年に香港が中国に返還される際、イギリスと約束した『一国二制度』が、これほどいいかげんな扱いをされるとは……。しかも、こんなに早く中国政府がないがしろにするとは思い至りませんでした。

香港は本当に愛すべき場所であり、その場所が日々変わっていく、かつての香港の姿が消えていく状況を悲しく思います。

催涙弾などが飛び交う中、街に出るデニス・ホーさん=映画「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」から ©Aquarian Works,LLC

催涙弾などが飛び交う中、街に出るデニス・ホーさん=映画「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」から ©Aquarian Works,LLC――制作の過程で感じたこと、エピソードは?

彼女がいかにスーパースターであるかということを何度も実感しました。当局への抗議運動などで彼女が街に出ると人々が寄ってくる。サインが欲しいとか言いながら近寄ってくるのです。彼女が中国のブラックリストに載って、一緒にやっていた人たちがどんどん彼女から離れ、外国の小さなステージで歌わなければならないという悲しい状況になるわけです。彼女に深い孤独を感じる風景もありました。ところが、その小さな舞台にトロントやサンフランシスコからも彼女の歌を聴きに来る人がいる。人々に認められて、支援する人も必ずいるということです。

彼女は結局、自分で自分の会社を設立して、やりたいようにやるんだという方法をとりました。彼女は悲しい状況に置かれても自分のスタイルを築いていこうと決心した。彼女は状況に応じて人生で新しいものを生み出していきます。ここ数年、独自の音楽活動を続けていますが、若者たちの養成にも力を入れています。スタジオで作曲などのレッスン指導もしています。人々との絆を彼女自身が表現してくれています。

一方で、彼女と長年、一緒に仕事をしてきた人や、敬愛している人たちとか、カメラを向けると『話すのが怖い』と口を閉じるのです。音楽界も映像界も友人でも同じでした。彼らは何らかの形で潜在的に中国に依存している部分があり、中国の香港に対する抑圧のインパクトは計り知れないものがあると感じました。

――デニスさんが国連でスピーチする場面もあります。政治的な活動を歌手という立場で関与していくことについて、監督の目にどう映りますか?

基本的には、芸術家は自分のやるべきことをやる一方で、活動している限り、現実社会との切り離しはできないと思います。必然的にかかわりを持つこともあるでしょう。無理に政治的かかわりを持つ必要もありませんが。米国の市民権獲得の歴史を振り返ってみても、歌が市民に希望を与えてきた点もあると思います。

路上を占拠し民主運動の象徴の雨傘を広げる市民ら=2014年10月28日、香港・金鐘

路上を占拠し民主運動の象徴の雨傘を広げる市民ら=2014年10月28日、香港・金鐘――監督は長年、中国を題材にしたドキュメンタリーを撮り続けています。その思いとはどこにあるのでしょう。

様々なジャンルの映画を撮っていますが、確かに中国に関する映画は多いですね。私の祖父がタバコ会社で中国に駐在していた関係で、母は中国で生まれ育ちました。そんな家庭的な環境の中で、私のキャリアができていきました。映画のリサーチャー(データや素材に関する事前調査)をやっていて中国のドキュメンタリー映画と出会ったことがきっかけで、中国に引きこまれました。中国共産党の誕生や中国建国、国民党との争いなどを描いたものでした。

(映画制作に直接かかわり始めたのは)1980年代末でしたが、中国人が客観的に中国を描くことが難しい時代でした。私は普通の中国人を取り上げたいと思い、中国共産党との関係や文化大革命などについて、市井の人々へのインタビューを繰り返して中国人を理解しようとしました。数年にわたって人々の暮らしを静かに追うのです。それは13歳の子どもだったり、67歳までの人生だったり。

今回の作品の手法もその一つでしたが、デニスさんのストーリーは目を見張るほどの激しい変化の連続でした。その意味で、今回は、彼女のストーリーを追いかけることによって彼女の考え方が鮮明に出ればそれでいい、ある意味、私はそれを静かに見守る立場を貫きました。特別にコメントしなくても見る人に伝わったと思います。

――タイトルに込めた思いを聞かせてください。

タイトルはデニスとの会話の結果、生まれたものです。彼女のヒット曲の中に『私は多くの人たちの一人である』という意味の歌詞があります。『アウトサイダーとしての自分がいる。でもそういう人たちがたくさん集まれば大きな力になるのではないか』というデニスのメッセージがありました。その昔のヒット曲が、時を経て(2014年の若者の民主化運動である)雨傘運動に結びついた。そこでデニスが政治的に関与するという状況が生まれ、まさに彼女自身が『生きた歌』(リビングソング)になったのではないか、と私が感じたからです。

民主的な選挙を求める抗議の占拠運動を支持し、参加を続けたデニス・ホーさん。中国のブラックリストに載って締め出しを受けながらも「信念まで奪うことはできない」と語った=2014年11月11日、香港・金鐘

民主的な選挙を求める抗議の占拠運動を支持し、参加を続けたデニス・ホーさん。中国のブラックリストに載って締め出しを受けながらも「信念まで奪うことはできない」と語った=2014年11月11日、香港・金鐘――北米など一部で公開されましたが反応は?

カリスマ的なデニス・ホーを、アジアだけでなく北米でも紹介することができたことには大きな意義があります。多くは好意的な反応でした。北米で皆さんが映画をみてくれた時に二人でインタビューを受けたこともありました。私は自分の信じることを言うようにしていますが、彼女には言い方に気をつけるようにと言っています。あまり踏み込んだ発言は危ない。やりすぎないようにと注意しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください