世界のどの地域も直面する可能性がある気候変動を遠因とする安全保障上の脅威

2021年06月08日

気候変動は経済や社会、安全保障問題にも影響を与える「緊急の国際的な脅威」――。それが気候変動問題への対応を各国の首脳級が話し合うため5月30日・31日に開催された「P4Gソウル首脳会議」の指摘である。

気候変動を遠因とする安全保障上の脅威は、気候安全保障という概念で捉えられる。

「P4Gソウル首脳会議」には、フランスのマクロン大統領、イギリスのジョンソン首相、中国の李克強首相、韓国の文在寅大統領ら各国首脳がビデオメッセージを寄せて危機感を共有したが、日本からは菅首相ではなく小泉進次郎環境相が対応するにとどまった。

日本側の薄い関心とは裏腹に、国際社会では気候安全保障への注目が高まっている。国連安全保障理事会では、2017年から毎年継続的に気候安全保障について議論を重ねており、EUもその共通外交・安全保障政策にかかる文書の中で、気候変動が世界中で多くの紛争の遠因になっているとの認識を示している。

これに対し日本は、つい最近まで気候安全保障あるいは環境安全保障という概念に馴染みが薄いとされてきた。たとえば、1970年度から2020年度までの防衛白書の索引語を調べてみても、気候安全保障あるいは環境安全保障という語は見当たらない。環境白書でも少なくとも2015年度から5年間の目次に、これらの語を見つけることはできない。

やっと今年になって、朝日新聞GLOBEなどの国内メディアが気候安全保障について論評を掲載し始めたが、国際社会の流れからすれば、国内における気候安全保障への理解はまだまだ進んでいない。

そこで本稿では、気候安全保障に関する国内の議論を喚起するべく、このトピックに関する既存研究の知見を概説したい。

robuart/shutterstock.com

robuart/shutterstock.com気候安全保障という概念は、非常に多義的に用いられている。気候変動そのものを脅威とする見方から、それによって引き起こされる紛争を脅威とする見方まで、実に幅が広い。

また、脅威から守られるべき対象についても、個々の人間、国家や社会、人間を含む生態系全体など、焦点の違いがある。気候安全保障論のうち、守るべき対象として人間に焦点を当てる議論は「人間の安全保障論」に重なるものであり、これまで日本でも議論が蓄積されてきた。一方、日本では、気候変動が引き起こす紛争の脅威から国家や社会を如何にして守るかという類の議論は、これまで十分になされてきたとは言い難い。

筆者が主な関心を寄せるのは、集団間あるいは国家間において、気候変動を遠因に引き起こされる紛争や暴力のリスクである。

そもそも気候変動とは、一般的に、地球規模の平均気温と気象パターンの長期的な変化を指すものである。したがって気候安全保障研究においても、数世紀にわたる気候の変化と紛争発生の傾向との関係を分析したものが見受けられる。

加えて気候変動は、洪水や暴風雨といった自然災害、あるいは極端な気温や降水をもたらす異常気象の頻度と深刻さを増大させると予想される。現代を生きる我々にすれば、むしろ近い将来に自然災害や異常気象が引き金となって生じる紛争のリスクこそ死活問題である。本稿において筆者が、主に自然災害や異常気象と紛争との関係に焦点を当てる理由はそこにある。

実は、気候変動と紛争との関係については、まだ不明な部分が多い。たとえば、気候変動が激しい紛争を引き起こすと主張する分析がある一方、気候変動と紛争との相関関係は希薄であるとする研究も少なくない。では、気候変動が紛争を引き起こすとすれば、どのようなメカニズムによるのであろうか?

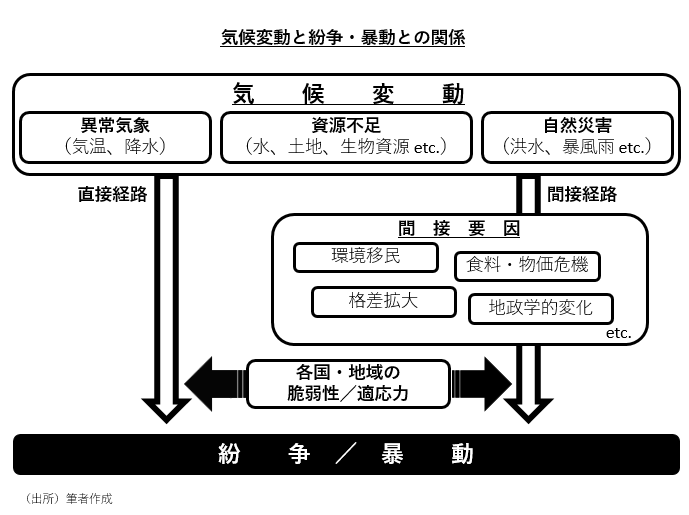

気候変動は「脅威の乗数」(threat multiplier)だと言われる。すなわち気候変動は、それによる極端な気温や降水量が人や社会にとって直接的な脅威となるだけでなく、他の様々な経路を通じて間接的にも人間社会の平和と繁栄に対する脅威を増幅しうる。

直接的な脅威としては、気候変動が人の心身に作用したり水資源等の不足を招いたりすることで、紛争のリスクを高めることが危惧される。一方、間接的な経路としては、気候変動が食料生産や経済社会生活などに影響を及ぼし、それによって引き起こされる食料価格の上昇や大規模な人の移動などが紛争のリスクを高める可能性が指摘されている。(図参照)

図

図気候変動が紛争を引き起こすメカニズムとして、資源不足の影響は長らく注目されてきた。すなわち、気候変動によって淡水、耕作地、森林、漁業などの資源が不足すると、希少性を増したそうした資源を巡って競争と対立が激しくなるという議論である。

特に開発途上国においては、降雨量の減少や気温の上昇によって水不足が発生すると、限られた水資源を巡って農民と遊牧民が対立したり、都市住民が暴動を起こしたりといった可能性が指摘されている。また、河川や湖などの水を共同利用する国家間、特に上流国と下流国の間では、その水資源をめぐって対立と紛争が生じやすい傾向にあるとされる。

しかし、資源不足による紛争発生という議論は、理論的にも実証的にも少なからぬ批判を受けてきた。たとえば新古典派の経済学者は、効率的な市場が機能してさえいれば、希少資源を保全ないし代替するための投資、技術革新、貿易がなされるとして、希少性は克服しうる問題だと強調する。

ただし、市場は、統治や制度が安定していなければ機能しない。この点、政治生態学者は、不十分な統治、汚職の蔓延(まんえん)、非効率な制度などを、資源不足と紛争とを結びつける重要な要因として指摘する。

実証的にも、資源不足が紛争を引き起こすかどうかは明らかでない。一方では、たとえばスーダンにおけるダルフール紛争初期に、村落間での水の奪い合いが起こり、水資源豊富で植生豊かな村落が破壊や略奪に晒されたという報告がある。中東のパレスチナの紛争でも、水を巡る争いは重要な背景事情として指摘されている。

その一方で、水不足に直面している国家間では、むしろ軍事紛争の可能性が低下するという分析もある。さらに、国際河川などの場合、共同利用する水資源の管理や配分に関する条約や制度がある場合には、水不足がかえって関係国間で協力のインセンティブを高めるという指摘もある。

Sepp photography/shutterstock.com

Sepp photography/shutterstock.com気候変動による海面上昇、気象条件の変化、水や食料の不足などが深刻化すると、多くの人々が住み慣れた土地を離れざるを得なくなる可能性がある。そうして発生する大量の「環境移民」(environmental immigrants)の流入は、その受け入れ社会にとって重荷となり、先住者との間で争いを招く可能性がある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください