[240]『ノマドランド』、近畿財務局の池田元統括官、大人食堂……

2021年06月11日

4月28日(水) 東京では大きな規模の映画館で商業映画をみることができなくなっているので、横浜の桜木町まで出かけて前から見たかった『ノマドランド』をみる。うーん。こういう作品がアカデミー作品賞をとる時代になったんだなあ、と感慨ひとしお。もっとも『パラサイト 半地下の家族』もとったし。アカデミー賞自体が変革の時期を迎えているのだと思う。

『ノマドランド』 全国公開中/配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン © 2021 20th Century Studios. All rights reserved.

『ノマドランド』 全国公開中/配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン © 2021 20th Century Studios. All rights reserved.ノマドとは遊牧民の意味だ。漂流、非定住という生き方。キャンピングカーに一切合財を詰め込んで、各地を転々とする。生きるカネを得るためアマゾンの配送所で労働する。そして基本、自然の中で他人に縛られずに生きる。ノマド同士の交流が何とも温かい。

主演女優のフランシス・マクドーマンドはあの『スリー・ビルボード』の主演をつとめた女優さんだ。ものすごい存在感で、主人公を彼女の地でいっている感じさえする。新進気鋭のクロエ・ジャオ監督はチャイニーズ・アメリカンの女性監督だ。アメリカ社会での自身のマイノリティとしての自覚がこの作品を生み出したのだろうか。

頭がハイになった状態で、局で雑事を済ませた後、ユーロスペースに出かけて『きみが死んだあとで』をみる。終わったあと客席から一人の男性が拍手をしていた。ユーロスペースを見る限り、ある世代の人々がこの映画の観客の大部分を占めていた。思ったより人が入っていたな。

代島治彦監督は、僕より5歳年下の人だが、こういう時代感覚の人は、先輩にはいても、後輩にはもういないように思う。問題は、なぜあの時代以降、負け続け、今との折り合いをつけながら、未来につなげていけないままなのか、ということであって、間違ってもノスタルジーには逃げ込まないことだと思う。

今日は沖縄屈辱の日。

4月29日(木) カレンダー的には今日から実質的にゴールデンウィークに入った感覚。きのうの行動で頭の中が「映画頭」になってしまって、横浜のシネマ・ジャック&ベティで『ブックセラーズ』『SNS-少女たちの10日間-』と立て続けにみる。前者に共感するところ大。後者は汚物入れの底を見せられている感じがして、救われなさを感じるが、これが人間という生き物のひとつの現実だ。それにしても、ドキュメンタリー映画としては、どこか「変態野郎へのお仕置き」じみた姿勢も若干漂っていて、深みがある映画というわけではない。チェコ映画だというのも、これがかつての社会主義圏の国のありようとは、トホホの極み。

17時から局で「赤木ファイル」特集のプレビュー。C、T両ディレクターともに極限的な頑張りの甲斐あって、緊張感のある特集になっていた。これが視聴者にどう受け止められるだろうか。期待とともにちょっと怖さも感じる。赤木雅子さん、近畿財務局の池田靖元国有財産統括官も、この特集をどう受け止めるのだろうか。長い、長い道のりの始まりのように感じる。

4月30日(金) 朝、プールで泳ぐ。ストレスがたまっているのか、がっつり力が入ってしまった。何やってんだか。お天気がよく心地いいからか、外はかなりの人出だ。やはり慣性の法則は根深いもんだ。人は屋外に出る生き物なのだ。五輪強行とか原発再稼働、沖縄への基地押し付けも、慣性の法則に支配されているのか。いや全然違う。

アカデミー賞の助演女優賞を獲得した韓国映画『ミナリ』をみる。うーん、韓国映画はどうやら日本映画をすっかり抜き去っちゃった感じがする。いや、そもそも日本映画がかつて、より優れていたと言っていいのかどうか。韓国からアメリカへ農業をめざして移民をした家族のストーリー。おばあちゃん役のユン・ヨジョンの演技は昔の日本映画の中にいたキャラクターのように感じる。

大阪のコロナ感染者数が1000人を超えている。

5月1日(土) 局に向かうために新横浜から東京駅へ新幹線の自由席に飛び乗ってしばらくしたら、午前10時27分、宮城県石巻市沖で地震が発生、新幹線が突如停止した。あらら。まさかこのまま車両から出られないことはないだろうと思ったが、不安がよぎった。車内アナウンスが入り、点検中であるとのこと。その際、気づいたこと。車両内の電源が落ちる。だから空調が効かなくなる。真夏だったら車内は大変なことになるだろう。ドアも開かなくなる。さいわい15分ほどして動き始めたが。東北の状況が心配だ。

地震発生で急停止した新幹線車内=撮影・筆者

地震発生で急停止した新幹線車内=撮影・筆者「報道特集」のオンエア。前半は、取材を続けてきたいわゆる「赤木ファイル」をめぐる特集。後半の特集は、ジェンダー・ギャップをめぐって。兵庫県豊岡市の行政の取り組みなど。

A君にスタジオ見学をしてもらう。後半の特集では、スタジオで、ルース・ベイダー・ギンズバーグ連邦最高裁判事の話をした。時間があれば、アカデミー賞の主演女優賞、助演女優賞の話もしたかったが叶わず。

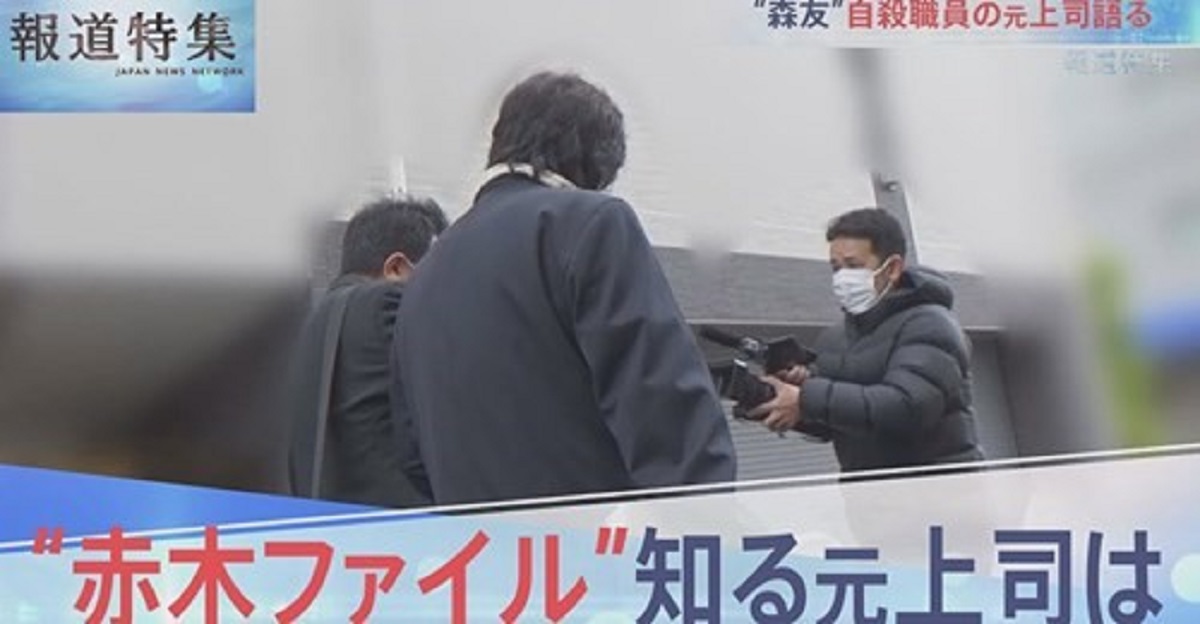

「赤木ファイル」のオンエア、無事終了。かなりの反応があった。なかでも、故・赤木俊夫さんの元上司・池田元統括官への路上インタビューに対して、さまざまな反応があった。

5月1日の「報道特集」より=筆者提供

5月1日の「報道特集」より=筆者提供実際に路上インタビューを行ったのは4月14日だったが、その日の日誌には書けなかった。この日誌にもやはりリアルタイムでは書けないことがある。放送前に書いてしまうとさまざまな困難なことが起きてくるからだ。

それで、放送が終わったら記してもいいかな、と思った当日のメモを以下に追記しておく。

4月14日、朝、6時前、兵庫県伊丹市内のホテルをチェックアウト。長期間取材している森友学園・財務省公文書改ざん事件の取材だ。C、T両ディレクターと、Mカメラクルーの盤石の態勢で望む。

本省(財務省)からの指示で文書の改ざん作業をさせられた近畿財務局の赤木俊夫さんが2018年3月、自殺した。財務省の佐川理財局長(当時)が「文書は残っていない」と国会答弁した直後に、彼は日曜日に上司に呼び出され、佐川答弁に合わせた形で文書の改ざん作業を深夜に及ぶまで連日行った。現場で相当に抵抗したが、結局はやらされた。

律儀な俊夫さんは、改ざんの過程を詳細に記録してファイルにしていた。それが「赤木ファイル」と呼ばれるもので、最重要文書のひとつだ。大阪地検特捜部による家宅捜索の際、押収あるいは任意提出されていた。このファイルの存在について、遺族の赤木雅子さん(妻)に伝えたのは、俊夫さん本人、および直属の上司・池田靖統括官(当時)だ。

池田氏は、直後からマスコミの取材を頑なに拒んできた。その彼に直接取材しようというのだ。通常ではやらない取材手法だが、朝の出勤途中に公道上で本人に直接話を訊くという取材方法をとった。早朝7時過ぎに自宅を出ると、池田氏は僕らが乗っていた車(大型のバン)をみて、何かを察知したのか、普段とは異なる通勤路を進んで行ったようにみえた。池田氏の出勤ルートは、Tディレクターが事前に調べてあった。ほんの一瞬のことで、正直、僕は池田氏が自宅玄関を出てきた場面を見逃していた。「出てこられましたわ」と僕らに伝えてくれたのは、車の運転手さんだった。

急いで車から飛び降りて僕らは走り出した。池田氏を追いかけた。1、2分後に追いついた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください