「専制主義国家vs民主主義国家」の構図は世界に何をもたらすか?

2021年06月23日

バイデン米大統領が「価値観外交」を着実に進めている。第1幕はQuadの初の首脳会議(3月12日)と日米首脳会談(4月16日)での足場固め。続く第2幕はヨーロッパに足を運び、イギリスでの主要国首脳会議(G7サミット、6月11~13日)と欧州との協調体制の再建。まずは順調に成果を上げていると言っていいだろう。この外交が今後も成功裏に展開することを強く期待する。

台湾海峡や新疆ウイグル自治区の人権などに触れたG7サミットの首脳宣言は、中国にとって想定以上に厳しいものであったのだろう。直後の14日には、記者の質問に答える形式で「新疆ウイグル自治区、香港、台湾などの問題で事実をねじ曲げ、中国にひどい内政干渉を加えている」と、不快感をあらわにした論評を発表した。(6月15日付け朝日新聞朝刊)

ただ、この論評はロンドンの中国大使館報道官の談話だというから、北京政府の自制や戸惑いも感じられる。

中国側は今、G7を強硬に批判して敵に回すわけにはいかない。米英などと違って友好的だと思っているドイツ、フランス、イタリアの指導者たちを困らせたり、敵対する側に追いやったりすることは本意ではないからだ。

主要7カ国首脳会議(G7サミット)で会議をする各国首脳=2021年6月13日、英国のコーンウォール、英政府提供

主要7カ国首脳会議(G7サミット)で会議をする各国首脳=2021年6月13日、英国のコーンウォール、英政府提供だが、見方を変えれば、ドイツ、フランス、イタリアは今回、不承不承、米英に同調したというより、中国にこれ以上深入りしないで一線を引く好機と受け止めたのではないか。実際、中国とヨーロッパ諸国の関係が深まったのは、トランプ前米大統領のヨーロッパ軽視によるところが大きく、バイデン大統領がトランプ路線を転換したことで、対中姿勢を変化させる好循環が生じている。

ただ、来年の政界引退を表明しているドイツのメルケル首相にとっては、首脳宣言同調の決断は、特別悩ましいものであったかもしれない。というのも、中国はドイツの最大の貿易相手国であり、メルケル首相も頻繁に訪中して中国首脳部と親密な関係にあると言われているからだ。

とはいえ、彼女の経歴から考えると、台湾や人権の問題に対する中国の姿勢に共鳴できるはずはない。共産党が専制支配する東ドイツで育ったからこそ、自由、民主、人権への思い入れは強いに違いない。だからこそ、東西ドイツが統一した後、社会民主党を飛び越えて、保守政党に身を置いたのであろう。

ともあれ、これまで足並みが乱れていたG7が対中国で同調したことの意味は大きく、その点では今回のサミットは成功したと言えるだろう。さらに、第3幕に入る幕間におこなわれた米ロ首脳会談。長く背中を向けていた両国が、核軍縮やサイバー犯罪などの対話の糸口を確認した意味は大きい。流れに注目していた北朝鮮の金正恩総書記も「対話」の可能性を示唆するに至った。

バイデン大統領は現在、国際社会が「専制主義国家vs民主主義国家」という対立構図になっていると主張している。これは有力で共鳴できる見解だと思う。

かつて「ヒトラーの時代」を経験しているドイツ国民は、専制主義や人権抑圧には他国民より過敏に反応する。それだけに、香港、ウイグル、台湾、そしてミャンマーの行方に、強い関心と憂慮を抱いているだろう。そして、経済力や軍事力によって強引に現状を変更しようとする国があれば、それに敢然と立ちはだかるだろう。

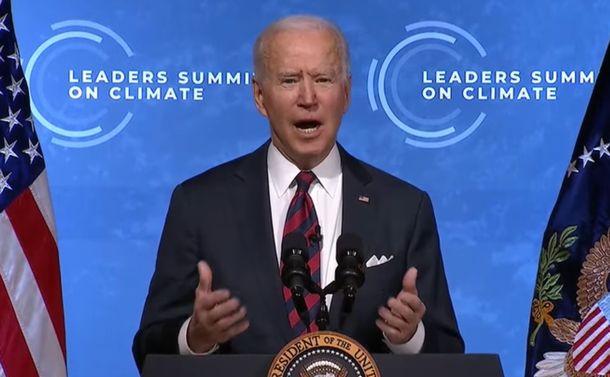

バイデン米大統領=2021年4月22日、米国務省ウェブサイトの中継動画から

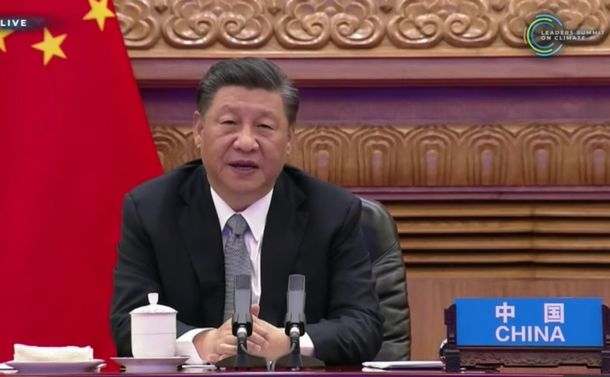

バイデン米大統領=2021年4月22日、米国務省ウェブサイトの中継動画から  中国の習近平(シー・チン・ピン)国家主席=2021年4月22日、米国務省ウェブサイトの中継動画から

中国の習近平(シー・チン・ピン)国家主席=2021年4月22日、米国務省ウェブサイトの中継動画から さて、米中両国の指導者にとって、これから来年末にかけての1年半は、死活的に重要な時期になっている。両国が同時期に並行して変更できない重大な政治日程を迎えるからだ。

中国はこの7月に、中国共産党結成100周年を迎える。来年10月には5年に一度の共産党大会が開かれ、国家主席などが選任される。主席については、すでに規約が変更され、現在の習近平主席が三選される見通しだと言われている。

一方、米国では、来年11月に上下両院の中間選挙が実施される。そこで今は民主党が過半数を占める両院の議席を維持・拡大することが、バイデン大統領にとっての至上課題である。仮に中間選挙で敗北することになれば、残る2年の任期は「レームダック化」が避けられない。

そう考えると、バイデン大統領はこれからの1年余の任期中、全速力で動いて大きな成果をあげる必要がある。菅義偉首相との4月16日の日米首脳会談は、この“全力疾走”の出発点として位置づけられていたのではないか。この会談で出された共同声明に、「台湾」と「人権」という言葉が盛り込まれたことで、バイデン大統領の挑戦の目標と覚悟が決まったのだと思う。

バイデン大統領はサミット後、トランプ大統領の任期中、疎遠になっていたEUやNATOとも関係を修復。NATOの共同声明には「中国の野心と強引なふるまいは国際秩序への挑戦だ」という強い姿勢を打ち出した。

この秋には、いよいよ中国も参加をする主要20カ国・地域首脳会議(G20サミット、10月)やアジア太平洋経済協力会議(APEC、11月)が控えている。今やG7の主張に格上げされた感のある価値観外交が、第3幕となる米中同席の二つの重要な会議でどう扱われるかが大いに注目される。この会議で、武漢ウイルスの徹底した再調査が提案されることもありうるだろう。この第3幕はバイデン大統領の長い政治生活の中でも最大、最重要の舞台と言える。

ところで、バイデン大統領の「専制主義国家vs民主主義国家」の対立の構図は、一歩踏み込んでみると、やや異なる実態も見えてくる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください