公益通報者を守らず、政府にも企業にも腐敗が蔓延

2021年06月25日

拙著『ビジネス・エシックス』(講談社現代新書, 2003年)の「第5章 日本経済新聞社という「イエ」」の「第3節 「ホイッスルブローイング」と制裁」において、ホイッスルを吹いて内部あるいは外部に通報するという行為、すなわち、「ホイッスルブローイング」について論じたことがある。

いわゆる「コーポレート・ガバナンス」、企業統治を強化する一環として、腐敗の芽を早く摘み取るためにも、企業内部の不正行為を糺す目的でこのホイッスルブローイングをしっかりと定着させることの重要性を説いたつもりである。

だが、残念ながら、拙著の上梓から18年が経過しようとしているいまになっても、この制度が効果的に機能しているとは思えない。企業内部あるいは省庁内部の不正行為にホイッスルを吹こうにも、企業や政府の枠組みのなかで、ホイッスルを吹く当人(ホイッスルブローワー)は保護されているとは言えず、むしろ「週刊文春」にタレ込んだほうがずっと効果があがると、多くの人々が感じているのではないか。

このサイトで再三にわたって論じているように、企業と国家は類似性をもつ(拙稿「国の遅れは企業の遅れ」を参照)。日本の場合、企業の統治も国家の統治も数々の不正を糺せないままに腐敗ばかりが深刻化しているような気がする。こうした問題意識から、今回は企業と国家の内部通報者保護について考えてみたい。

Shutterstock.com

Shutterstock.com世界中にすでにさまざまなホイッスルブローワーを保護するための法令がある。これらを比較すると、「アングロサクソン型」と「大陸ヨーロッパ型」の二つに分類できる(「「諸外国の公益通報者保護制度をめぐる立法・裁判例等に関する動向調査」の概要」を参照)。

前者は、英米法系の労働法上、「労働者の解雇が原則自由であるとの特徴から、公益通報者を保護する法律で解雇を特別に制限する必要があるため、公益通報者保護制度の整備が比較的進んでおり、同制度に関する議論も総じて好意的である」という。

これに対して、後者は、労働法上、「解雇制限が規定されており不当な解雇は原則として許されないとされているため、公益通報者保護に係る特定の法律を制定すべき必要性が低いこと、またナチスドイツ時代の歴史的経験から内部告発(密告)に対する強い抵抗感があることなどから、「アングロサクソン型」に比して公益通報者保護制度はあまり進んでおらず、同制度に関する議論も否定的なものが多い」と、前記の概要は指摘している。

「アングロサクソン型」の代表格である米国と英国についてみてみよう。米国では、1978年公務サービス改革法で、軍務就業者を除く一般公務員を対象にはじめて内部告発者保護のシステムが構築された(「内部告発者保護制度をめぐる動き」を参照)。同法により、人事管理庁メリットシステム保護委員会が新設され、内部告発を理由とした報復的人事の禁止が盛り込まれた。1986年の不正請求禁止法によって、「政府との契約において不正があったことを告発した場合、内部告発者が、不正行為者を相手に公費返還請求訴訟(賠償額は不正による損害額の3倍)を提起し、勝訴した場合に損害賠償額の10~30%を報償として与えられる」と定められている。同趣旨の州法が、カリフォルニア、デェラウェア、フロリダ、ハワイ、イリノイ、ルイジアナ、テネシー、テキサス、ワシントンDCなどにある。

1988年の軍内部告発者保護法で、それまで内部告発(情報開示)行為の保護から除外されていた軍隊の要員について、国防総省監察総監、軍務監察総監または連邦議会議員に対する内部告発行為が保護されることになった。

そして、1989年に、連邦政府職員の公益通報を保護する、ホイッスルブローワー保護法が制定される。前述した、ウォーターゲート事件後に制定された1978年公務サービス改革法を改正強化した法律だ。人事管理庁メリットシステム保護委員会内の特別顧問室は同委員会から分離され、連邦行政機関職員、特に内部告発者を「禁じられた人事上の行為」(具体的には、内部告発を行った者に対し、報復的人事を行うこと)から守り、支援する独立機関となった。民間部門の労働者による交易通報を保護する個別法もそれぞれ制定され、そのなかには、エンロン事件、ワールドコム事件を契機に金融・証券不祥事に対応するために2002年に制定された企業改革法(サーベンス・オクスリー法, SOX法)が含まれている。同法第806条は、内部通報を行った上場企業及び証券会社の従業者に対する保護として、当該従業者に対し、解雇・降格・停職・脅迫・嫌がらせ・その他の雇用条件上の不公平な取り扱いをしてはならないと規定している。

その他、不当な扱いを受けたホイッスルブローワーが救済を求める手段とすることができる主要な連邦法には、1964年公民権法第VII編、雇用における年齢差別禁止法、全国労働関係法、公正労働基準法、職業安全衛生法、安全飲料水法、大気清浄法、包括環境対処・補償責任法(スーパーファンド法)、有毒物質管理法、ごみ処理法、水質汚染管理法、エネルギー再構成法などがある。2008年秋のリーマン・ショックを契機とする国際金融危機から、2010年にドッド・フランク法が制定され、同法に基づいて、1934年の証券取引所法に内部告発に関する条項が追加された。証券取引委員会(SEC)に法律違反情報を提供した者をホイッスルブローワーと定義し、SECが把握していなかった情報を提供し、その結果、SECが100万ドルを超える制裁金の取得に成功した場合、ホイッスルブローワーに当該制裁金の10~30%に相当する額が報奨金として支払われる。

英国では、1998年7月2日に公益開示法が制定されている(1999年7月2日施行)。同法は、官公庁に限らず民間のすべての工場、製造所、病院、事務所、店舗等にまで適用される。内部告発をなしうる労働者は、雇用契約下にある被用者、派遣労働者、国民保健サービスに従事する医療関係者、職業訓練生、(軍、公安、警察関係を除く)公務員、エージェンシーの契約職員、在宅労働者などだ。内部告発の対象となるのは、犯罪行為、法律上の義務の不履行、誤審、人の健康または安全に対する危険、環境破壊またはこれらのいずれかに関する情報の隠匿である。内部告発の相手先は、内部ルートを原則とし、使用者またはその他の責任者、弁護士などの法律助言者、大臣または国務大臣の命令によって指定される者とされている。外部ルートによる内部告発の相手先は、警察、報道機関、憲兵などである。

2019年10月、欧州連合(EU)加盟国にホイッスルブローワーを保護する国内法を義務づける「EUホイッスルブローワー指令」がEUによって採択された。

実際には、この指令は「ホイッスルブローイング」には言及しておらず、その定義も示していない。むしろ、「この指令は、EU法の違反を報告する個人の保護に言及」おり、したがって、「厳密には国の政策は対象とならず、「EU法の違反」に関連する開示のみが対象となる」という(Vigjilenca Abazi, “The European Union Whistleblower Directive: A ‘Game Changer’ for Whistleblowing Protection?,” Industrial Law Journal, Vol. 49, Issue 4, December 2020を参照)。

この指令は、その物質的および個人的な適用範囲の両方において包括的である。物質的範囲に関しては、民間部門と公共部門に適用される。民間部門では、従業員50人以上の企業に報告ルートの設置が義務づけられている。この指令は、公共調達、金融サービス、製品・市場、マネーロンダリング・テロ資金調達の防止、製品の安全性・コンプライアンス、輸送の安全性、環境の保護、放射線防護・原子力安全、食品・飼料の安全性、動物の健康・福祉、公衆衛生、消費者保護、プライバシー・個人情報の保護、ネットワーク・情報システムのセキュリティなど、12の政策分野に適用される。

同指令を受けて、フランス、アイルランド、オランダなどの加盟国は、既存の法律をどのように修正する必要があるかを検討する過程にある。

日本では、2004年6月、「公益通報者保護法」が制定され、2006年4月から施行された。2009年9月の消費者庁発足に伴い、同法の所管が内閣府から消費者庁に移管された。同法の附則2条に、制度の運用実態を踏まえての「5年後の見直し」が明記されたことから、2009年12月、「公益通報者保護専門調査会」の設置が決定された。その後、2011年2月に同調査会報告が出され、2015年6月、消費者庁に「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」が設置されるなどしながら、2018年12月、「公益通報者保護専門調査会 報告書」が公表された。そして、2020年6月になって、ようやく改正公益通報者保護法が成立するのである。

制定当時から、公益通報者保護法はザル法であり、ホイッスルブローワーが解雇などの報復を受ける事例が複数発生してしまった。そこで、つぎのような改正が行われた(「連載:内部通報制度の有効性を高めるために 第3回 公益通報者保護法の改正」)。

• 組織に体制整備の義務はない → 300名超規模の組織に体制整備を義務化

• 違反しても罰則はない → 組織に対しては企業名公表等の行政罰

→ 担当者の守秘義務違反には刑事罰

• 行政通報に真実相当性を求める → 氏名等の必要事項を申告すれば通報可能

• 報道機関への通報に制約あり → 報道機関への通報の制約緩和

• 行政機関の体制整備の記載なし → 行政機関に体制整備を義務づけ

• 退職者や役員は保護の非対象 → 退職者や役員も保護対象

• 対象通報は刑事罰の対象事案のみ → 対象通報に行政罰の対象事案も追加

• 組織は通報者に損害倍書請求可能 → 通報者への損害賠償請求は不可能

日本では、2019年2月から、「内部通報制度認証」がスタートした。これには、自己適合宣言登録と第三者認証制度の2種類の対応がある。それを図示したのが図1である。自己適合宣言登録制度は、民間事業者が自らの内部通報制度を評価して、審査基準に適合している場合、当該事業者からの申請に基づき指定登録機関がその内容を確認した結果を登録し、所定のシンボルマークであるWCMS(Whistleblowing Compliance Management System)マークの使用が許諾される制度である(水嶋一途著「内部通報制度認証の概要とポイント」)。

登録事業者はWCMSマークを名刺、ウェブサイト、広告などに使用できる。

この動きは、民間企業が社内での内部通報制度を整備することを目的としている。だが、企業内の「過度の同調性」を特徴とする日本において、社員やアルバイトが社内の内部通報制度を信頼するとは到底思えないのが現実ではないか。

なお、国際標準規格を制定する国際標準化機構(ISO)でも、内部通報制度のマネジメント・システム・スタンダードの策定が進められている。2021年6月の公開がめざされている。

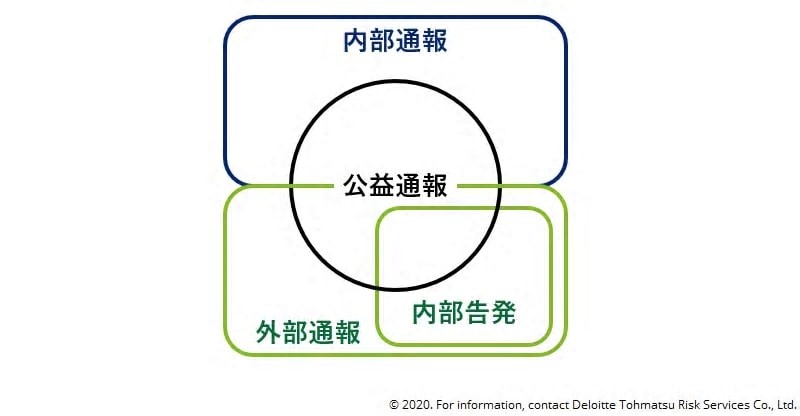

ここまで、ホイッスルブローワーを定義せずに説明してきた。本当は、この問題は、亀井将博・和田皇輝による「連載:内部通報制度の有効性を高めるために」の「第1回 内部通報制度とは~日本企業への内部通報制度の浸透度~」に収載されている下記の図2を前提に考えなければならない。

図2 内部通報、外部通報、内部告発、公益通報の関係イメージ図

図2 内部通報、外部通報、内部告発、公益通報の関係イメージ図内部通報は、通報者による不正行為の主体組織に対する不正行為の通報を意味している。これに対して、外部通報は、通報者による不正行為の主体組織ではない外部への不正行為の通報を意味している。本来、ホイッスルブローワーはいずれの通報者も含まれていると考えなければならない。その意味で、内部通報者だけを保護する制度は不十分だ。

ただ、公益通報という、通報者による公益に資する通報は内部通報にも外部通報にも含まれる部分があるとみなすことができる(日本の場合、公益通報者保護法だから、内部通報者だけを保護しているわけではない)。なお、内部告発とは、外部通報のうち、通報者による不正行為の主体組織ではない外部への通報を意味している。

ホイッスルブローワーを「公益」にかかわる不正行為を通報する者とみなす場合、その通報先は内部であっても、外部であってもかまわない。問題なのは、内部に通報する場合、通報者の立場が守られるかにかかっている。外部に通報する場合であっても、内部調査が必要になるから、その過程で通報者が不利益を受けないようにする必要がある。同時に、公益そのものである官庁にかかわる公務員、政府調達供給先である企業、公共事業の請負先企業などに勤務する通報者の保護には特段の配慮が必要となるであろう。

たとえば、韓国では、2002年1月末に施行された腐敗防止法で、大統領直属の腐敗防止委員会への告発を活性化するため、告発者に対する保護規定を設けている(2003年の「内部告発者保護制度をめぐる動き」を参照)。同委員会および調査機関は告発者の身分を公開してはならず、告発者は身辺保護措置を要求することができる。告発者に対し、所属機関は告発を理由とする懲戒措置などの不利益を与えてはならない。告発者に不利益を与えた場合には1000万ウォン(約100万円)以下の過料が科される。さらに、公務員は不正腐敗行為を発見した場合には必ず申告しなければならない。申告によって公共機関の収入増大や経費削減をもたらした場合、申告者は腐敗防止委員会に報償金を要求することができる。

つまり、「公益」を毀損する事態へのホイッスルブローワー保護がかなり徹底されていることになる。だが、日本政府はこうした海外の事例を知りつつ、広義のホイッスルブローワーを徹底的に保護することで、政府や企業の腐敗を早期に発見し、是正する気をまったく見せていない。その結果、政府にも企業にも腐敗が蔓延し、それがニッポン不全という症状を悪化させる一因となっている。

その証拠が2021年6月4日に明らかにされた、東北新社をめぐる総務省の接待問題を調べていた第三者による検証委員会(座長・吉野弦太弁護士)による報告書だろう。同時に同省が発表した調査では、幹部らがNTTなどの関係企業から延べ78件の接待を受けていたことが新たに判明、関係職員32人を処分(うち9人は減給などの懲戒処分とし、23人は訓告など)した。総務省全体が「たかり体質」に染まり、腐敗しきっていたことになる。凡庸で、さもしい人間の集まりが総務省と言ってもいいかもしれない。

参院予算委で謝罪する東北新社の中島信也社長=2021年3月15日

参院予算委で謝罪する東北新社の中島信也社長=2021年3月15日それでも、若手の職員のなかには、こうした情けないほど腐った上司を厳しく断罪したいと思いながら、身の保身から、ホイッスルブローワーになりえない人もいるだろう。そうしたホイッスルブローカーを守る制度が整備されなければ、「朱に交われば赤くなる」のたとえどおり、善意の若手官僚も腐敗に染まってしまう。

こんなことはかつての大蔵省の不祥事ではっきりしたのに、制度として腐敗を防止するメカニズムさえつくれず、たまたま総務省だけがそのひどさを少しだけ垣間見せたにすぎないと考えるのが正しいだろう。総務省ほどめちゃくちゃではないにしろ、他の省庁でも間違いなく腐敗が蔓延していると勘繰りたくなる。

これがいまの日本であり、「ニッポン不全」につながっているのだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください