失敗だらけの役人人生⑳ 元防衛事務次官・黒江哲郎が語る教訓

2021年07月08日

1991年、ロンドン・サミットに臨む米国のブッシュ大統領(左)とソ連のゴルバチョフ書記長=朝日新聞社

1991年、ロンドン・サミットに臨む米国のブッシュ大統領(左)とソ連のゴルバチョフ書記長=朝日新聞社2017年まで防衛省で「背広組」トップの事務次官を務めた黒江哲郎さんの回顧録です。防衛問題の論考サイト「市ケ谷台論壇」での連載からの転載で、担当する藤田直央・朝日新聞編集委員の寸評も末尾にあります。

この連載も終盤となりました。自分が役人生活を通じて身につけた技や仕事のやり方、特に運用部門や官房での経験については語り尽くした感はあるのですが、他方で政策部門での業務実感を伝えきれていないのではないかという感触が残りました。この点については、何人かの読者の方々からも同様のご指摘を頂戴したところです。

このため、政策部門で勤務していた時期に何を考えながら仕事をしていたのかについても書こうと考えました。特に、東西冷戦の終結や9・11同時多発テロなど歴史の節目とも言えるような大きな出来事については比較的鮮明な印象が残っていますので、それらを中心に数回を費やしたいと思います。

こちらは自分の失敗というよりは仕事の感想、雑感のようなものを綴ることになるので、教訓としてお伝え出来るような明確なものはありませんが、冷戦末期からポスト冷戦期における防衛政策の現場の雰囲気だけでも伝えられれば幸いです。

私は1958年(昭和33年)の生まれなので、物心ついてからずっと東西冷戦構造の下で育ってきました。学校で使う世界地図の北半球には巨大な赤いソビエト連邦が鎮座していたし、ヨーロッパには東西二つのドイツが載っていました。それが当然だと思っていたし、そうした構造が変わるなどということは想像もしませんでしたが、1989年(平成元年)にベルリンの壁が崩壊し、第二次大戦後44年間続いた東西冷戦は確かに終わりを告げました。

私が役所へ入る二年前の1979年(昭和54年)12月、ソ連は突如アフガニスタンに侵攻しました。現地の親ソ政権を反政府勢力の攻勢から守るための武力介入で、これを機に東西の緊張緩和(デタント)は終わりを告げ、厳しい対立基調へと変化しました。その後、ソ連はアフガンの泥沼にはまる一方、米国のレーガン政権は1983年(昭和58年)に高度な技術力に基づく戦略防衛構想(SDI)を発表してソ連に圧力をかけ、米ソ対立は「新冷戦」と呼ばれるほど先鋭化しました。

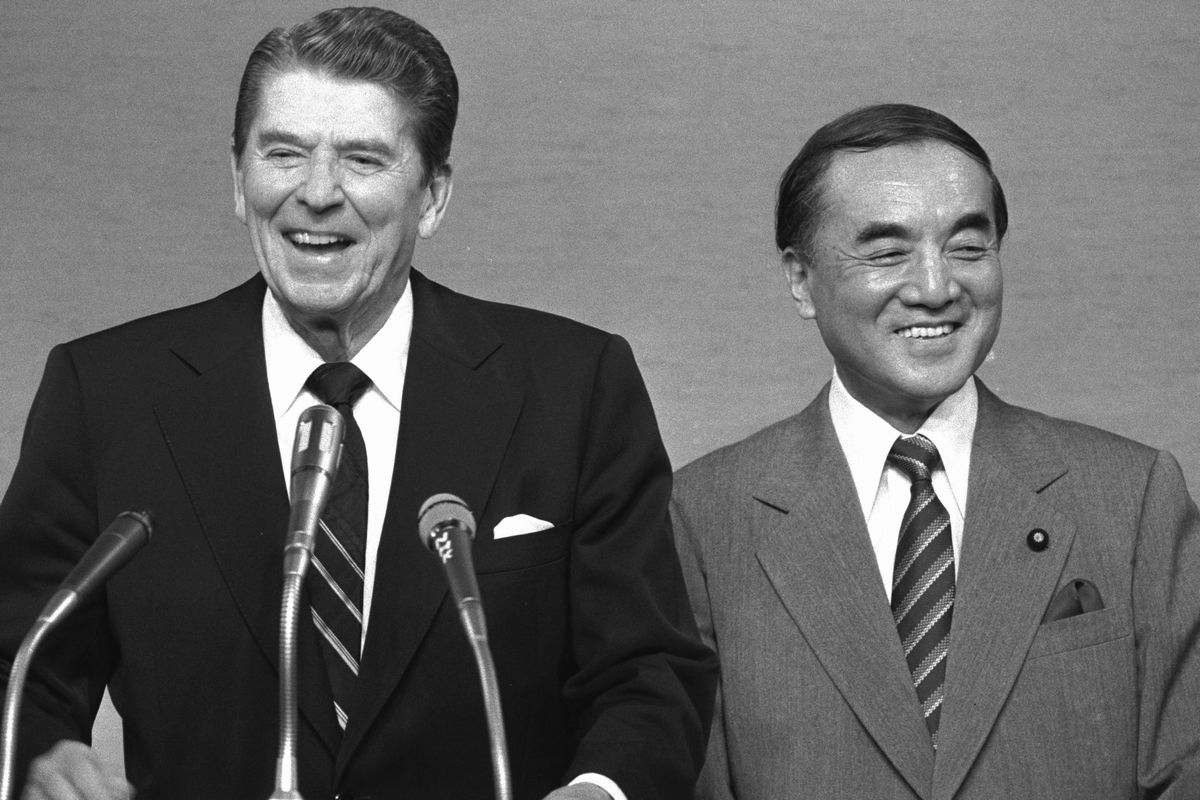

1983年に来日した米国のレーガン大統領と中曽根首相=首相官邸。朝日新聞社

1983年に来日した米国のレーガン大統領と中曽根首相=首相官邸。朝日新聞社東西の軍拡競争がソ連経済を圧迫する中、1985年(昭和60年)にゴルバチョフ書記長が就任し、ペレストロイカ(改革)、グラスノスチ(情報公開)などと呼ばれる民主化に向けた一連の動きが開始され、これが最終的にベルリンの壁の崩壊につながりました。冷戦の終結は、ソ連のアフガン侵攻開始からわずか10年後、私が1981年(昭和56年)に防衛庁に入庁して8年しか経っていない時期の出来事でした。私の役人人生の「最初の8年間」が、東西冷戦の「最後の8年間」だった訳です。

1981年(昭和56年)の入庁と同時に防衛局計画官室に配属され、防衛力整備5カ年計画である中期業務見積もり(56中業)の策定作業に参加したことは以前に触れました。この56中業が目指していたのは、その5年前に策定された防衛計画の大綱(51大綱)が示す防衛力の目標水準を達成することでした。

入庁したての一年生の仕事は先輩部員が作る資料の清書(まだ手書きでした!)やコピー取りが主でしたが、防衛庁の初任研修で受けた51大綱に関する講義の印象が鮮烈で興味をひかれたこともあり、ちょっとした空き時間を見つけては51大綱について勉強していました。当時はネットで手際よく調べたりすることは出来なかったので、51大綱を体系的に説明した昭和52年版防衛白書や策定に携わった先輩が雑誌「国防」に寄稿した論文などを探して読み漁った記憶があります。

51大綱の詳細は次回に触れますが、大国間の均衡関係が周辺諸国の軍事的意図に影響を与えているというメカニズムに着目して、周辺諸国との軍拡競争を避けながら容易に現状変更を許さないような防衛力の構築を目指すこととし、そのために必要な構想や能力、組織・体制などを包括的に示したものでした。51大綱とその基礎になった基盤的防衛力構想の論理は、入庁したての私の目には非の打ちどころのない精緻なものと映りました。

その頃、東西対立が再び厳しさを増していたことから、防衛庁内外には51大綱の見直しと防衛費の大幅増額を主張する声もありました。しかし私自身は、防衛費をアプリオリにGNP1%以下に抑えようとする考え方には疑問を感じていたものの、米ソ中三国間の牽制と均衡という基本的な関係に変化がない以上、51大綱を修正する理由はないと考えていました。

一年生の秋頃から56中業の策定作業が本格化すると、基盤的防衛力構想や51大綱の議論から離れて、ひたすらミクロの議論に集中することになりました。陸自担当部員の補佐だった私は、陸幕から提案された新たな師団編制の細部を詰める作業に没頭しました。師団を構成する約1万人の要員一人一人の必要性や、拳銃・小銃から火砲や戦車に至るまでの装備品の所要数などを確認するため陸幕防衛部に入り浸りました。

1992年の富士総合火力演習に参加した陸上自衛隊の61式戦車=静岡県。朝日新聞社

1992年の富士総合火力演習に参加した陸上自衛隊の61式戦車=静岡県。朝日新聞社仕事が忙しくなると役所で夜を明かしたり、独身寮の同期生の部屋に泊めてもらったりすることが多くなり、作業が佳境に差し掛かった頃には「お前、昨夜『経費が収まらない』とかうなされてたぞ」などと同期生にからかわれたりしていました。

計画策定作業は翌年度にずれ込み、3月に予定していた結婚式は辛うじて挙げたものの新婚旅行はお預けとなりました。最終的に56中業は1982年(昭和57年)7月に完成し、8月にようやく家内とともに北海道へ旅することが出来ましたが、初めて経験した1年半にわたる計画策定作業は戦略的な発想とは無縁の世界で、人員や装備品の必要性について各幕や大蔵省と調整することだけを考えているうちに終わりました。

最初に携わった仕事は強く印象に残り、多かれ少なかれ職業人としてのその後の人生に影響を与えます。私の場合も、「クレムリン」(旧ソ連やロシアの指導者の執務室があるモスクワの宮殿=編集部注)の異名をとった厳しい職場で修羅場に放り込まれ板挟みの苦労などを味わった経験は、その後の役人人生の原点になりました。ただ、そこで学んだのは、人員や装備品の積み上げの理屈といった「防衛力整備の技法」が主でした。

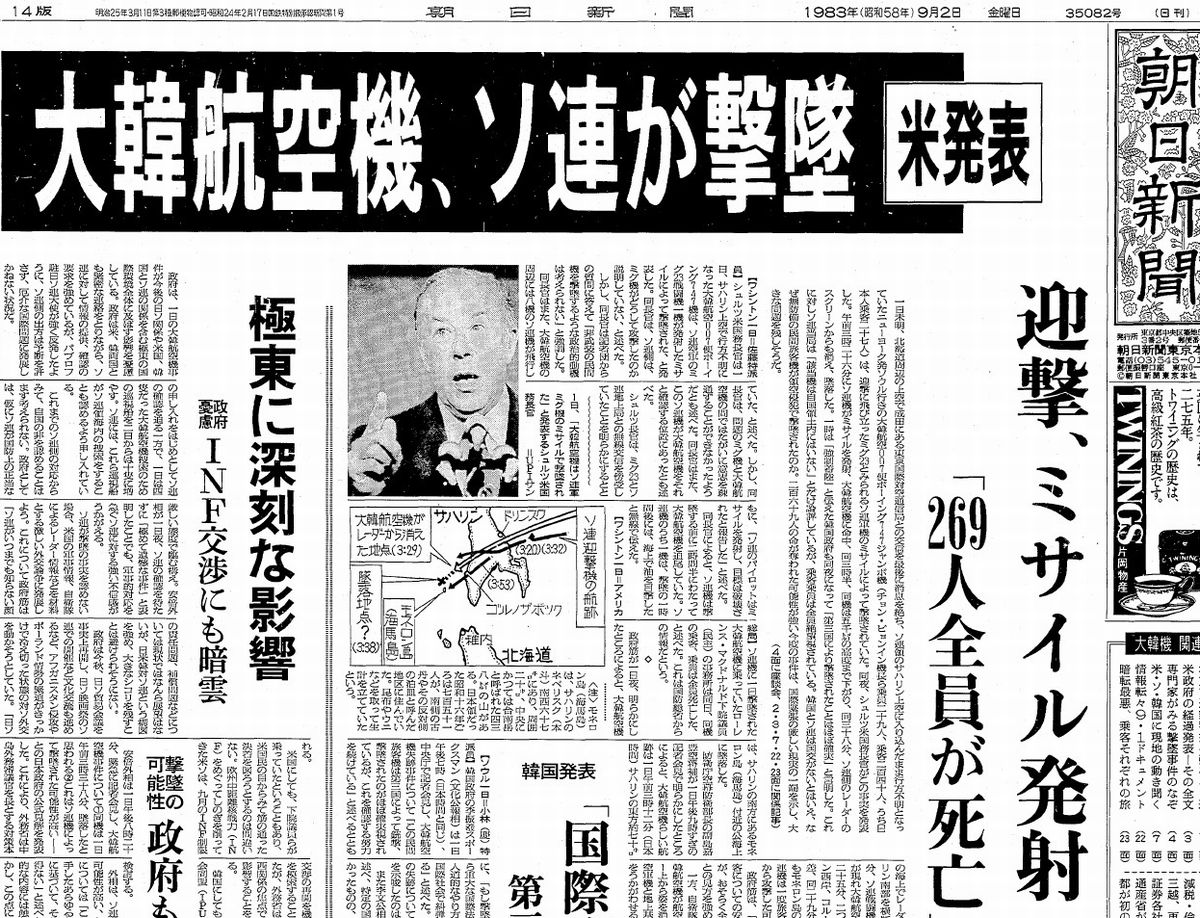

56中業の作業が終わった直後の秋に官房へ異動して国会関係の連絡調整業務に携わり、翌年春から入庁三年目の研修に入りました。研修さ中の1983年(昭和58年)9月1日、泊まり込んでいた部隊でアンカレジからソウルへ向かっていた大韓航空機が北海道北方沖で行方不明になったという事件を知りました。当初様々な情報が伝えられましたが、自衛隊の情報部隊により収集されたソ連側の交信記録が国連の場で公表され、ソ連軍機が撃墜したことが明らかになりました。日本政府は米国がこの情報を公表することに同意し、民間機を撃墜するという蛮行を国連で非難されたソ連は国際社会で孤立を深めることとなりました。

ソ連軍戦闘機による大韓航空機撃墜を伝える1983年9月2日付の朝日新聞朝刊1面

ソ連軍戦闘機による大韓航空機撃墜を伝える1983年9月2日付の朝日新聞朝刊1面「戦後政治の総決算」を掲げていた当時の内閣は、武器輸出三原則の例外として対米武器技術供与に踏み切るとともに、シーレーン防衛構想や洋上防空の検討を推進するなど日米同盟強化路線を鮮明にしていました。また防衛力整備面でも、防衛庁限りの見積もりだった中業を中期防衛力整備計画(中期防)として政府計画に格上げするとともに、防衛費のGNP1%枠を撤廃しました。

そんな中、私は入庁四年目から二年間ほど文書法令事務を担当し、自衛隊に関する憲法や関連法令に関する過去からの解釈などを詳しく勉強することとなりました。憲法問題の中には、自衛隊の海外派遣の可否という論点がありました。この点については極めて厳しい解釈がなされており、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国へ派遣することは許されず、武力行使の目的を持たない場合でも派遣には法律上の根拠規定が必要とされていました。

この解釈に関しては、旧軍に対する反省に立って自衛隊の活動に歯止めをかけるという観点から、国会で野党から繰り返し確認を求められてきました。同様の論点は集団的自衛権の行使を始めとして他にもたくさんありました。私が法令担当だった頃にも何度もその種の質問があり、何の疑いもなく過去から積み上げられてきた抑制的な答弁を書いていたため、自ずと法的安定性を重視した謙抑的な解釈の姿勢を身につけることとなりました。

1986年(昭和61年)には部員となって防衛局運用課に異動し、以前に紹介した「難しい課長」の下で統合運用強化や新中央指揮システムの検討を担当しました。ここでは、実力組織の自衛隊が活動するためには総理の意思決定が必要不可欠であることに気づかされましたが、同時に統合運用強化の検討を通じて各自衛隊の縄張り意識の強さにも驚かされました。二年後の1988年(昭和63年)に防衛局調査第一課へ異動し、情報本部を設立するため各自衛隊の情報組織を統合するという構想を担当した際には、各自衛隊からさらに激しい抵抗を受けました。

ベルリンの壁の崩壊は、そんな各自衛隊との厳しい調整に明け暮れている中で迎えることとなりました。情報を扱う部署なのでソ連や東欧諸国で民主化の動きが加速しているとの情報を耳にする機会も多かったのですが、私には最後まで冷戦構造の消滅が信じられず、まして冷戦の後に出現する世界の姿など想像することも出来ずに半ば呆然としていました。

この頃、当時の事務次官(西広整輝氏=編集部注)が「これからは日米安保体制だけでいいのか、中国と同盟する選択肢はないのかも考えなければならない」と言ったとか言わないとかという噂が庁内に流れました。仮に本当にそうおっしゃったのだとしても中国云々が本気だったわけではなく、そのくらい柔軟に色々なことを考えよ、という趣旨だったのだろうと思いますが、私は到底そんな柔軟性は持ち合わせていませんでした。

1989年、記者会見する西広防衛事務次官=防衛庁。朝日新聞社

1989年、記者会見する西広防衛事務次官=防衛庁。朝日新聞社8年目の役人と言えば防衛庁では若手の部員で、その頃までには役所の仕事の基本的な考え方を一通り身につけることとなります。しかし、当時の私は「陸自師団の特科(砲兵)部隊に配属されている榴弾砲は何門か。それは何故か」とか「自衛隊は憲法上何が出来ないのか」あるいは「陸自部隊の駐屯地と分屯地の違いは何か」とかについてはスラスラ答えることが出来ましたが、戦略的な課題については全く考えたことがありませんでした。

これはもちろん私自身のセンスの問題ではありましたが、防衛庁の実務がなべて内向きだったことも一因だったように感じます。運用課に勤務していた頃、出向先の外務省から帰って来た先輩が「外務省は有事官庁だからなあ。それに比べて防衛庁は…」とぼやくのを聞いたことがありました。外務省は、常に変化を続ける国際情勢にリアルタイムで対応しなければなりません。また、経済官庁も日々動いている経済を相手に仕事をしています。

これに対し当時の防衛庁の仕事は、予算の獲得や自衛隊の行動などに対するネガティヴチェック、あるいは国会で問題とならないような無難な答弁作りなどが中心で、ダイナミズムに欠けるところがありました。このため、陰では政策や戦略に弱い「自衛隊管理庁」などと揶揄されていました。冷戦構造が維持されていて自衛隊の対応が求められるような場面がほとんどなかった時期にはそうした仕事ぶりでも良かったのですが、ベルリンの壁が崩れた後はそれでは済まなくなって行きました。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください