国民の海外渡航は政府が“許す”という発想の時代錯誤

2021年06月29日

携帯電話に「イスラム国」(ISILまたはIS)戦闘員のネット画像が保存されていたために「ISILと関与」とみなされ、旅券を没収された日本人女性Aさん。(上)では、Aさんが外務省に旅券を返納させられ警察の監視対象になるまでの経緯を紹介した。この(下)では、旅券返納命令の取り消しを求めてAさんが国を訴えた裁判の論点や行方について論じる。

旅券返納命令の取り消しを求める控訴審の口頭弁論が東京高裁で開かれた6月16日、茶色のTシャツにタイトな白のジーンズの女性Aさんが原告側の席に着いていた。

シリア内戦に乗じてイラクとシリアにまたがる地域を支配したISILは、イスラム教の厳格な解釈に基づいて支配し、「反イスラム」とみなした人々を厳しく罰し、処刑した。女性には肌や髪を見せることを禁じ、男性にも体の線が出るタイトなジーンズの着用を禁止した。この日のAさんの装いはISILなら間違いなく鞭打ちの刑だ。

外務省は2017年5月、そのAさんを「ISILと関与」しているとみなして旅券を没収した。その経緯は(上)に記した通りだ。

好きなハードロックバンド「ユーライア・ヒープ」のファンコミに参加するAさん(左)

好きなハードロックバンド「ユーライア・ヒープ」のファンコミに参加するAさん(左)「携帯にはその他にも自分の好きなものの画像がたくさん入っていてそれらも見たはずなのに、ごく一部でしかないISIL関係の画像だけを問題にされて、お前は普通の人間じゃないと言われた。人間性を否定された気分です。やけにならずに裁判を始めようと思ったのは、趣味だった海外旅行をまたしたいということと、旅券だけでなく自分自身を取り戻したいからです」

こう語るAさんは2018年11月、一般旅券返納命令の取り消しを求めて東京地裁に提訴したが、2020年9月に国側の主張を全面的に認める判決で敗訴。その後、新たな旅券発給の申請をしようとしたが、窓口で門前払いとなり、受付すらされなかったという。現在、控訴審が続いている。

一審判決の主な要点は次の5つだ。

①イスラム法学者、中田考さんからアラビア語を習った

②携帯電話にISIL戦闘員と中田さんの写真があり、イスラエルとクウェートから入国拒否された

③渡航先を何度も変更している

④クウェートはISILによる暴力的過激主義の問題を抱えており、「ISILと関与」と疑われるのは合理的である

⑤クウェートに入国拒否された原告に、全世界への渡航を認める特段の事情があるとはいえない

しかしこの内容には疑問を抱かざるを得ない。

①「イスラム法学者、中田考さんからアラビア語を習った」について。

判決は前提事実として中田さんを「私戦予備・陰謀の容疑で家宅捜索等を受けた者」とし、Aさんを「ISILと関係を有すると思われる中田氏からアラビア語の個人レッスンを受けるなど、同氏と緊密な関係を意有することがうかがわれる」と述べているが、その中田さんが同容疑で不起訴になった時点で前提が崩れているはずなのに一言も触れていない。

②「携帯電話にISIL戦闘員と中田さんの写真があり、イスラエルとクウェートから入国拒否された」について。

Aさんの携帯にあったISIL戦闘員や中田さんの写真は、世界中の誰でも閲覧・保存が可能なネット上の画像をダウンロードしたものだ。

2015年にISILによって日本人の後藤健二さん、湯川遥菜さんが殺害された際、日本のSNSでISIL戦闘員と思われる画像を加工して揶揄する活動が流行した。Aさんはそれに加わろうとISIL戦闘員の画像を保存していたと主張している。ISIL指導者のアブ・バクル・アル・バグダディや、人質を殺害した通称ジハーディ・ジョンらの写真を加工する方法を解説した画像も保存していた。その目的はISILの批判であり、「ISILと関与」を否定するものだが、判決はこの主張を完全に無視している。

メディアにたびたび登場していた中田さんの写真をネットで見つけるのは容易である。Aさんは友人とSNSで話していた際、「この人からアラビア語を習っている」と中田さんの写真をダウンロードして送信した際のものだという。この友人から「気をつけたほうがいい」と言われて中田さんとの連絡を絶ち、クウェートに行った時点で1年5カ月すぎていた。これのどこが「緊密な関係」なのか。

③「渡航先を何度も変更している」について。

判決は、「(②によりクウェートから)国外退去処分を受けたことに加え、原告は僅か約4か月前にイスラエル国から国外退去処分を受け、その約2か月半後、本件説明書を提出して本件旅券を取得し、その1か月半後、本件説明書に記載していない場所を渡航先として外務省職員に対し説明した上で今回の出国をし、さらに、その翌日、渡航先を現地で変更」と、渡航先を変更したことなどを問題視している。

どこかの国で国外退去になったとしても、その他の国には関係ないことであり、改めて旅行を計画することは不自然ではない。

旅券申請の際の「渡航事情説明書」は旅券がない時点で書かなければならないもので、予定が立っていないのはむしろ当然である。一般に旅券は5年か10年、何度でも使えるのであり、とりあえず旅券を取っておくという人も多いはずだ。

Aさんは「いつか行ってみたい国を書いただけ」だったという。「渡航事情説明書」は申請窓口で突然提出を求められるので、その場の思いつきで書いたとしても不思議ではない。観光旅行の行き先など気分によるものが多いし、ビザが取れなければ計画を変えるしかない。渡航先を変更したら“テロリスト”容疑をかけられるとは誰も思いもしないだろう。

乗り継ぎの経由地であるアブダビで渡航先を変更したことも問題視しているが、成田空港で外務省職員十数人に囲まれれば誰でも不安にもなる。それでも、「せっかく海外に出たのだし、やはり旅行を続けよう」と考え直すことが“テロリスト”扱いされるほど異常だろうか。しかも外務省職員にアカウント名を教えてあるSNSにわざわざそのことを書き、外務省職員からの電話でも伝えている。さらに判決は、クウェートは乗り継ぎ経由地であり、入国審査に向かってもいないにもかかわらず、「原告が入国を求めている」「入国した」などと事実誤認を繰り返している。

④「クウェートはISILにによる暴力的過激主義の問題を抱えており、「ISILと関与」と疑われるのは合理的である」について。

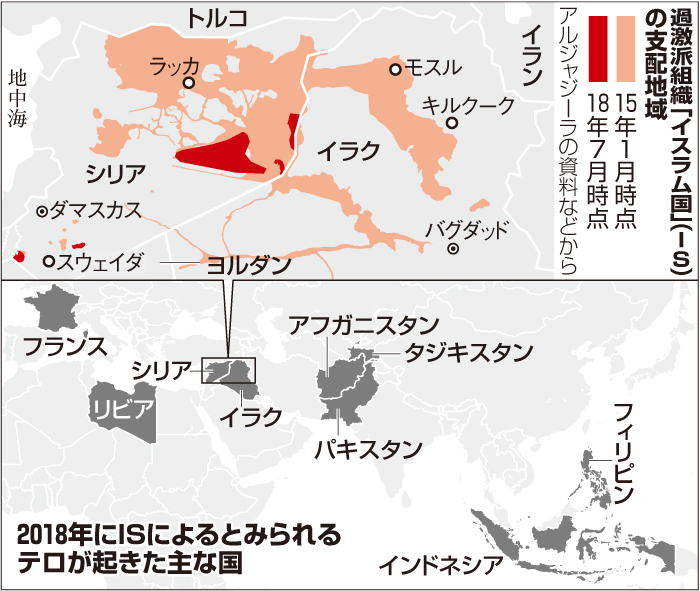

クウェートにISILの支配地域が存在したことはない。ISILが支配したのは最盛期の2014~2015年でもクウェートの北の国、イラクの中部までで、2016年6月にはイラク軍が西部のファルージャの完全奪還を宣言した。2017年1月には北部の大都市モスルの東もイラク軍が解放し、同2月には西部の奪還作戦が始まって、同7月に完全解放が宣言された。Aさんがクウェート空港に着いたころ、ISILはすでにイラクからも消滅に向かっていたのである。

クウェートでのISILによる事件とされているのは、2015年6月、イスラム教シーア派のモスクが爆破され「ISILナジュド州」と称する声明が出た件だけだ。2017年にフィリピンでISIL戦闘員のクウェート人が拘束されたほか、2020年には未成年者6人がISIL関係者として逮捕されているが、同国内でのISILの活動は活発とはいえない。

クウェートは人口4百数十万人のうち約7割は外国人で、ほとんどは南アジアや東南アジアを中心とした出稼ぎ労働者であり、2017年も彼らは滞在を続けていた。裁判で国側が証拠として提出した外務省の海外安全ホームページの危険情報は2018年11月14日のものだが、クウェートは全土が最も低い「レベル1:十分注意してください」で、外務省自身も「ISILに苦しんでいた」とみなしていたとは思えない。

裁判で国側はクウェートについて「ISILによる暴力的過激主義の問題を抱えていた中東諸国に位置する国の一つである」と主張しているが、不自然な表現だ。なぜ「ISILによる暴力的過激主義の問題を抱えていたク国」ではなく間に「中東諸国に位置する国の一つである」と入れているのか。国側は証拠として「外交青書2018」の「第1章 2017年の国際情勢と日本外交の展開」の一部を提出したが、中東情勢全般の概要として「ISILなどの暴力的過激主義」「シリア危機の長期化」「イラク情勢」などと書かれている、小見出し以外の58行のうちの6行だけで、クウェートは出てこない。「第2章 地球儀を俯瞰する外交」の中では、「2017年では……イラク全土のISILからの解放に成功」とむしろISILの衰退が強調されており、ここでもクウェートは出てこない。

クウェートの危険情報として提出した証拠は外務省のホームページの写しだが、22ページのほとんどがISILと関係ない一般犯罪や医療状況などへの注意で、「治安は比較的安定している」と記されている。ISILについてはページの半分しか文章がない中の半分以下で、前述の爆破事件1件と、クウェートからISILに約200人が参加し、一部が帰国して拘束された、というものだけである。

国側はクウェートだけで「ISILの暴力的過激主義を抱えていた」と思わせるには弱いと考え、「問題を抱えていた中東諸国」「中東諸国の一つであるクウェート」を組み合わせてわざと裁判官に誤解させようとしたのではないか。そして判決は国側の主張を超えて「ISILの暴力的過激主義の問題を抱えていたクウェート国」との直接的な表現で3度繰り返しているが、国側よりも踏み込んだ判断をした根拠は示してない。の表現通り丸ごと採用している。

もっとも、ここで問われているのは渡航者としての安全性ではない。そもそも「ISILと関与」が具体的に何を指しているのか不明だが、普通に読めば、AさんがクウェートでISILに加わるか、何らかの直接的な接触を試みようとした、ということだろう。

ISIL支配地域から遠く離れたクウェートで治安組織の目をかいくぐってISILに合流するためには、極めて高度な隠密の連絡体制が必要だ。Aさんがそうしたことを試みていたならば、ISIL関係者と連絡を取った形跡があるはずだが、裁判では「中田さんからアラビア語を習った」という以外に何も示されていない。

イラクですでに追い詰められていたISILに、イラクビザを持たないAさんがクウェートからイラク国境を秘密裏に越え、同胞を多数処刑されてISILを憎悪するイスラム教シーア派住民が9割超占めるイラク南部を見つからぬよう通り抜け、イラク軍の前線を突破してISILに合流しようとした、とするとAさんは大変な大物ということになる。

しかし、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください