国民に真摯に向き合わぬ政治 「対話の文化」の欠如が民主主義の成熟を妨げる

2021年06月28日

オリンピック、パラリンピック開催まで残すところあと1カ月を切り、関係者による準備が着々と進められている。パンデミックス対策で世界中が様々な行動制限を続け、これだけ国民が開催に不安を感じていながら、あくまで開催を強行しようとする政府、大会組織委員会の姿勢を見るにつけ、この国の政治の通弊を思わざるを得ない。

政府は、「国民と真摯に対話しようとの気がなく、ただ、自らの意志を押し通す」だけであり、一方、これを受けた世論も「初めは反発しつつも、いつの間にか反対の機運がしぼみ政府案を受け入れていく」という、いつも繰り返されるお定まりのパターンだ。しかし、こういうことが繰り返されていいわけがない。

東京五輪の開幕予定日まで1カ月を切った国立競技場。周辺には、本番に向けた看板が設営されている=2021年6月23日、東京都新宿区

東京五輪の開幕予定日まで1カ月を切った国立競技場。周辺には、本番に向けた看板が設営されている=2021年6月23日、東京都新宿区思えば「モリ、カケ、桜」もそうだった。国会で長々と論戦が繰り返されたものの、論点は一向に定まらず、野党の力不足もあって、議論はすれ違い、いつの間にかうやむやになった。そういうことがあってはならないと思いつつ年を越したら、また同じことの繰り返しだ。それにしても、今回はまた露骨といえばあまりに露骨だ。

少し前まで世論調査で、国民の7~8割が五輪開催の中止または延期を求めていた。少なくとも政府には、そういう国民の声に真摯に向き合う必要があったが、実際には、政府は、「国民の命と健康を守る」「安全安心な大会の開催に努める」の決まり文句を繰り返すだけで、どう守るのか、どう安全安心なのか、国民には一向に納得がいかない。世論調査で、開催に不安を感じるとする声は、依然6割に上る(6月19日、毎日新聞)。

東京五輪・パラリンピックの開催に抗議し、デモ行進する人たち=2020年6月23日、東京都新宿区

東京五輪・パラリンピックの開催に抗議し、デモ行進する人たち=2020年6月23日、東京都新宿区 福島市の医療施設の医師や看護師、利用者ら約100人が東京五輪の開催中止を訴えた。政府や組織委が感染対策の対応を具体的に説明していないことなどを指摘し、「医療の負荷をこれ以上、上げないで」と抗議した=2021年6月23日

福島市の医療施設の医師や看護師、利用者ら約100人が東京五輪の開催中止を訴えた。政府や組織委が感染対策の対応を具体的に説明していないことなどを指摘し、「医療の負荷をこれ以上、上げないで」と抗議した=2021年6月23日中止か開催かの議論も尽くされないまま、いつの間にか、議論が「有観客か無観客か」に移り、今はそれも過ぎ、収容人数が何人か、が議論されている。なしくずし的に既成事実が積み重ねられ、国民は、いつの間にか、それを受入れざるを得ない状況に追い込まれていく。

世論調査では、読売(6月4~6日)が、「中止」48%(5月、59%)、「観客数制限で開催」24%(同16%)、「無観客開催」26%(同23%)、FNN(6月19,20日)が、「中止」30.5%(5月、56.6%)、「観客数制限で開催」33.1%(同15.5%)、「無観客開催」35.3%(同26.3%)と、6月に入り「開催」が「中止」を上回る結果となっている。

感染拡大リスクに関する提言後、記者会見する政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長ら有志の専門家たち=2021年6月18日、東京都千代田区

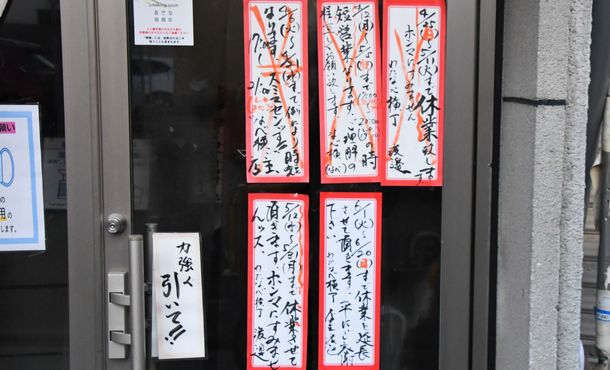

感染拡大リスクに関する提言後、記者会見する政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長ら有志の専門家たち=2021年6月18日、東京都千代田区 居酒屋入り口に出された時短や休業を知らせる貼り紙。緊急事態宣言の再延長などで増え続けた=2021年5月、京都市

居酒屋入り口に出された時短や休業を知らせる貼り紙。緊急事態宣言の再延長などで増え続けた=2021年5月、京都市 全館が臨時休業となり、シャッターが閉まった地下街「ホワイティうめだ」=2021年4月25日、大阪市北区

全館が臨時休業となり、シャッターが閉まった地下街「ホワイティうめだ」=2021年4月25日、大阪市北区だが、五輪と「モリ、カケ、桜」は違う。五輪は、今まさに、全国民が我慢を強いられている中で有観客の大規模イベントを開催しようというものだ。

緊急事態宣言発出の時、業者がいくら「完全な感染対策を講じている」と訴えても、その声は一顧だにされず一斉休業に追い込まれていった。飲食店は時短を余儀なくされ、酒類提供は一切禁止され、膨大な業者が廃業に追い込まれた。今、緊急事態が明け、まんえん防止等重点措置に移行したといっても、依然、酒類提供は夜7時まで、二人以内、90分などの厳しい制限下にある。それもこれも、感染拡大防止にはこれしか手がないと思うから国民は我慢を続けている。

そういう中、果たして、海外から何万もの人が押し寄せる五輪は本当に感染拡大につながる危険はないのか、と誰もが思う。選手は「バブル」方式で一般国民と接しないようにするというが、ウガンダ選手団の例を見ると、本当にバブル方式が機能するのか疑念なしとしない。更に、それが大丈夫としても、観客を入れれば人流増につながるのは必定だ。実際、ここにきてそれを裏付けるデータも公表されてきた。

東京五輪に出場するため成田空港に到着したウガンダの選手団。新型コロナウイルスのワクチン接種を済ませてきたが、陽性者が確認され、全員が濃厚接触者と判定された=2021年6月19日

東京五輪に出場するため成田空港に到着したウガンダの選手団。新型コロナウイルスのワクチン接種を済ませてきたが、陽性者が確認され、全員が濃厚接触者と判定された=2021年6月19日政府、組織委には、そういう国民の不安を解消する丁寧な説明が求められているのであり、これは「モリ、カケ、桜」方式で押し通し、「いつの間にかうやむやにすれば済む」問題ではない。新型コロナはそれこそ「国民の命と健康」に関わる問題だ。まさか、「大会が始まってしまえば、国民は、日本人選手の活躍に熱狂し、コロナの不安など消し飛んでしまう」などと、本気で考えているのではあるまい。

「世論は移ろいやすい、国民は何やかや言っても、政府が押し切ればそのうち忘れ、別の関心事に移っていく」と、仮にも為政者が考えるとすれば、それは、民主主義をないがしろにする、あってはならない考えだ。しかし、「由らしむべし、知らしむべからず」は、残念ながら、この国では決して過去の旧習ではない。

結局、この国には「対話の文化」が欠如している。日本社会は長々と会議を繰り返し、対話をする風を装うが、その実、関係者間に本当の意味での対話が成立することはまれだ。

対話が生産的になるには、対話の当事者双方が自らの意見をぶつけ合い、争点を明らかにしたうえで妥協点を探ることが重要だ。一方が他方に対し「真摯に向き合い」「妥協点を探る」意志を初めからもたなければ、対話など成立しようもない。うやむやの中に結論が独り歩きし、既成事実だけが積み重ねられていく。

日本社会は、この種の「対話」がいたって苦手だ。「対立を徒に先鋭化させず、四方が丸く収まるよう着地点を探る」のは、村のもめ事を収めるには適しても、利害関係が錯綜する近代の政治には不向きだ。

国民は、こういうことが繰り返されるうち、次第にモヤモヤとした感情を鬱積させていく。これは危険だ。「何を言っても無駄」となれば、国民の政治への関心が薄れていかざるを得ない。政府は、目先の案件は政府の意向通りに押し切ることができても、長い目で見て政治の劣化を生んでいることを認識すべきだ。

こういうことを考えていた矢先の6月22日、組織委が五輪会場で酒類提供の方針との報道に接し、心底驚いた。この報道に唖然とした人も多かったのではないか。

案の定、翌日、世論の猛反発を受け、急遽、酒類の提供中止になった。たった一日での方針転換だ。当初、酒類提供の方向で検討としたのは、アサヒビールと大会期間中の独占販売契約を結んでいたため、という(但し、世論の反発を受け、アサヒから組織委に対し酒類は提供しないこととしたい旨申し入れたらしい)。

如何に、五輪がスポンサーとの関係でがんじがらめになっているとはいえ、今の状況で酒類を提供できると考えた組織委幹部の判断は一体どうなっているのか。

長引く緊急事態で国民がどういう思いでいるか、提供により感染を拡大させる事態になっていいのか、組織委幹部は思い至らなかったのだろうか。脳裏をよぎるのはスポンサーの意向だけだったのか。もし、組織委が酒類提供を強行していたら、飲食店は政府の要請など聞く耳も持たなくなっていたに違いない。

東京五輪・パラリンピックに向けた5者協議で会談する東京都の小池百合子知事、大会組織委員会の橋本聖子会長、IOCのバッハ会長、丸川珠代五輪担当相。この翌朝、組織委の酒類提供方針が明らかになった=2021年6月21日、東京都中央区

東京五輪・パラリンピックに向けた5者協議で会談する東京都の小池百合子知事、大会組織委員会の橋本聖子会長、IOCのバッハ会長、丸川珠代五輪担当相。この翌朝、組織委の酒類提供方針が明らかになった=2021年6月21日、東京都中央区しかし、これも少し考えればわかる話だ。小池百合子都知事は、人流抑制をキーワードに、人が集まり大声で話すのを止めようと強く訴えている。そういう折も折、都が、多くの人を集め、大声を出して大会を盛り上げようというパブリックビューイングが開催されていいわけがない。

もし都が、これを強行していれば、今後、都知事がいくら人流抑制と言っても誰も相手にしなくなっていただろう。こういう誰が考えてもすぐ分かることを、都幹部はどうして分からなかったか。

東京五輪・パラリンピックでのパブリックビューイング中止を発表する小池百合子知事=2021年6月19日、都庁

東京五輪・パラリンピックでのパブリックビューイング中止を発表する小池百合子知事=2021年6月19日、都庁酒類提供もパブリックビューイングも、結局、判断する者の目線に狂いがあった。目線が、しっかり国民、都民の「命、健康」に据えられていれば、こういう判断が出てくるはずがない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください