今後30年の世界を左右する「牽制と抑止」「競争と排除」「相互依存と協力」の行方

2021年06月30日

バイデン米国大統領がG7やNATO首脳会議などを舞台に外交を本格的に展開したが、その焦点は対中関係だった。一方、中国でも7月1日に共産党創設100周年を迎え、明年には5年に一度の共産党大会が予定されており、大きな節目の時期になる。米中対立はおそらく今後30年の世界を左右することになるのだろうし、日本はその帰趨から最も大きな影響を受ける国だ。米中対立の現状を分析し、今後どのような道筋をたどるのか見通しを持つことは、日本にとって大変重要となる。本稿で米中関係の行方を展望したうえで、次回以降のコラムで日本としてとるべき戦略について論じることとしたい。

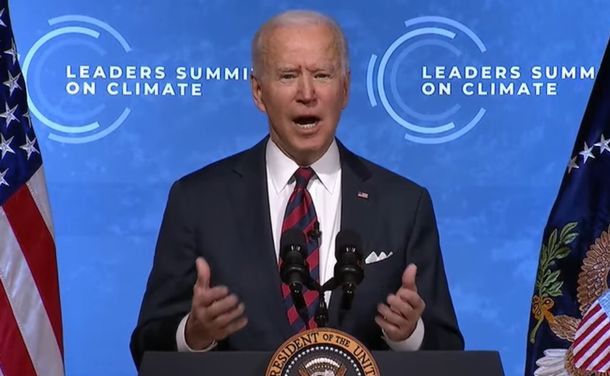

バイデン米大統領=2021年4月22日

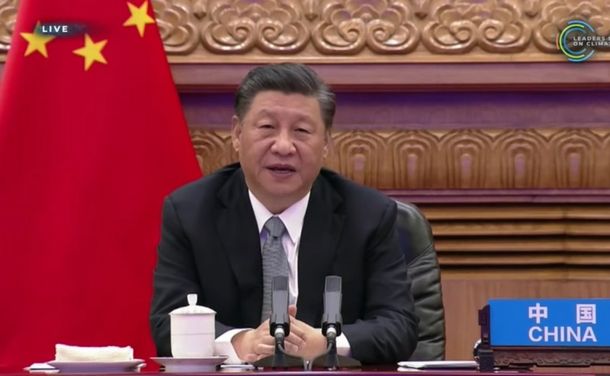

バイデン米大統領=2021年4月22日 中国の習近平国家主席=2021年4月22日

中国の習近平国家主席=2021年4月22日中国の急速な経済成長により、米国は経済規模で2030年以前に中国に追い越されることが現実味を帯びつつある。米国のように唯一の超大国として世界に君臨してきた国が、中国に追い越される事態を甘受するわけはない。経済規模だけではなく、中国は軍事能力においても米国に近づいていくだろうし、対立は激化する。

米中関係は複数政党の下での民主主義体制と実質的な共産党一党独裁体制という体制の違いに起因する争いである。米国が掲げてきた民主主義体制はトランプ政権の下で大きく傷つき、専制的な体制の下での強権的措置が、いち早く新型コロナの感染抑制に効果を上げたことなどから、自由民主主義体制の道義的優越性も失われつつある。果たしてバイデン大統領は国際社会で指導力を取り戻せるだろうか。

米中対立は両国の国内政治情勢と密接に結びついている。米国は来年秋に中間選挙を迎えるが、両院の多数を維持できるか否かはバイデン政権にとって致命的な重要性を持つ。上院でも下院でも多数を失うことになれば法案の審議は圧倒的に困難となり、高齢のため一期で終わる可能性も高いバイデン政権の評価を左右する。コロナ対策、経済対策などで大きな失点を生んでいないバイデン政権にとって、中国に対する強硬策を緩めて、対中弱腰という非難を受けることは避けたいと考えるのだろう。

習近平総書記としても、明年秋の共産党大会を無難に乗り切り、総書記のポストを維持していきたいと考えるのだろう。対米関係は容易に共産党内の権力闘争に結びつく課題だ。

ただ、今日の米中対立はグローバリゼーションとデジタル革命という現代を形作る土俵の中で生じているだけに、従来の米ソ対立とは異なり、複雑な要素に支配されていることを認識しなければならない。グローバリゼーションによる諸国間の経済相互依存関係は諸国の経済成長に不可欠であり、米中もそこからは逃れられない。14億の巨大市場は米国のみならず多くの国々の経済成長を支えているわけだし、米国をはじめとする先進国は中国の安い製品に依存する。冷戦時代のように相互の経済的関係深化を否定することは自らの繁栄の展望を傷つけることになる。

他方、これからの経済成長の源となるデジタル革命はハイテク機器とビッグデータを軸としていくわけで、この分野の競争が経済的な米中対立の最も厳しい分野となることが容易に想像される。

G7サミットで記念撮影をする各国首脳。前列左から2人目はバイデン米大統領、中央は議長のジョンソン英首相=2020年6月11日、英国・コーンウォール

G7サミットで記念撮影をする各国首脳。前列左から2人目はバイデン米大統領、中央は議長のジョンソン英首相=2020年6月11日、英国・コーンウォールそのような背景の中で米中対立を具体的に見ていけば、三つの側面を持つことがわかる。

まず、「牽制と抑止」だ。中国は東シナ海や南シナ海で拡張的行動をとっている。尖閣諸島への大量の漁船や中国公船の接近に対して「尖閣は日米安全保障条約の適用範囲」という累次の米国政権の表明は大きな抑止効果を持った。南シナ海の軍事化に対して米国が海軍艦艇を航行させる「航行の自由作戦」も一定の抑止効果を持つ。

台湾に対する中国の経済的・軍事的圧力の強化に対して、日米安保体制が牽制と抑止の役割を果たしている。更に、香港での民主派の排除の動きや新疆ウイグル自治区の人権抑圧に対して米国などはそれぞれの当局者に対して制裁措置を導入しているが、中国は対抗措置をとるため反外国制裁法を制定しこれに抗していこうという構えだ。

バイデン政権が重視している「インド太平洋」戦略やその中心的概念である「クアッド(日米豪印4者の枠組み)」は自由で開かれたインド太平洋という旗印の下で、中国の覇権的拡張主義を牽制し抑止しようという枠組みと考えられている。

そして「競争と排除」だ。米国は経済関係において国家資本主義に基づく中国と、特にハイテク分野での競争を強化し、経済安全保障の名の下、中国を市場から排除していくアプローチを強めている。米上院は6月8日「米国イノベーション競争法」を超党派で可決したが、これは中国の影響力に対抗することを念頭に科学技術分野で2千億ドル以上を投資することをうたっている。

さらに5G(第5世代)移動通信システムからのファーウェイの排除や米国の技術を使う半導体製造技術からの中国の排除、更には最近50を超える中国のテクノロジー・軍事関連企業に米国民の投資を禁止するなど貿易投資両面で規制を強めている。中国もサプライチェーンを見直し、半導体などハイテク素材の自国生産に拍車をかけている。

それでも「相互依存と協力」の側面が決定的な米中対立を回避する役割を果たすのではないかと考えられる。

米国から見れば中国は貿易総量でカナダやメキシコという隣国と並ぶ相手国であり、輸入に関してみれば最大の相手国だ。中国の税関当局の統計によれば2021年第一四半期(2021年1月―3月)に対米貿易額は前年同期から73.1%増となり群を抜いて最大の伸び率となっている。バイデン政権の強硬姿勢とは裏腹に、特に米国の中国からの輸入は米国のコロナからの経済的立ち直りとともに大きく増えている。更に米国は農産物の中国への輸出に大きく依存している。そして経済・貿易関係閣僚レベルの対話は維持されている。

また、地球温暖化対策や北朝鮮非核化、イラン核合意問題などの解決は米中双方の戦略的利益であり米中の協力をどうしても必要としている。当然このような協力を進めていく対話は今後とも頻繁に行われていく事になるだろうし、信頼の醸成に繋がっていくだろう。

気候変動サミットで中国の習近平国家主席が映し出された画面(右)を見る米国のバイデン大統領(左)=2021年4月22日、米国務省ウェブサイトの中継動画から

気候変動サミットで中国の習近平国家主席が映し出された画面(右)を見る米国のバイデン大統領(左)=2021年4月22日、米国務省ウェブサイトの中継動画から今後、米中対立は短期的には引き続き厳しい対峙が目立つことになるのだろう。クアッド、日米首脳会談、米韓首脳会談からG7を経てバイデン大統領が目指した主要パートナーとの対中連携は成功していると見ることが出来よう。

これまで中国を市場としてみる傾向が強く、戦略的な脅威とは見てこなかった欧州も、香港での「一国二制度」の空洞化や新疆ウイグル自治区での人権圧迫を目の当たりにして、対中制裁措置のほかEU中国の投資協定の欧州議会での承認凍結に至り、今次G7の首脳宣言では中国に対する懸念を明確に示すことに同調した。

それでも欧州は一枚岩ではなく、中国は独や仏さらには10月末に行われるG20の議長国である伊への働き掛けを強め、米国と分断しようとするのだろう。

中国が先進民主主義国との関係で短期的に最も神経質となっているのは新型コロナウイルス発生源の調査問題の再燃と、2022年2月に開催が予定される北京冬季五輪ボイコット問題だ。中国はWHOとの関係では調査団を受け入れ、調査問題を一段落させた後、マスクなどの医療資材やワクチンの支援を軸とする活発な医療外交を展開し、中国の名誉挽回に必死となったが、再び米国主導で問題が蒸し返されることを極度に警戒する。

北京冬季五輪については米国の呼びかけは外交的ボイコットにとどまり、政府要人を含む代表団を北京に送ることをボイコットするという趣旨であろうが、来年秋の共産党大会に向けて任期の延長を狙うと見られる習近平政権には手痛い失点となりうる。それを意識して中国は今夏の東京五輪には高いレベルの代表団を送るつもりなのであろう。

中長期的には米中対立の帰趨は中国の経済展望次第だろう。経済的に見ても米国は基軸通貨ドルを持ち、経済の圧倒的なダイナミズムや、バイデン政権下でのインフラや科学技術への膨大な財政資金の投下などを含め有利な立場にある。

一方中国は安価な労働賃金のメリットが失われつつあるとともに、先日発表された国勢調査でも明らかなように、既に高齢化社会(60歳以上が人口の18.7%に達する)が進んでおり、生産年齢人口の急速な減少は生産性を低めていくだろうし、従来のような高い経済成長は見通せない。共産党の統治の正統性はこの30年経済成長に求められてきたわけで、成長率が大幅に減速する展望の中で、成長阻害要因を取り除くべく対外姿勢も軟化させる可能性がある。

米中摩擦の結果ハイテク部品の調達が限られてくること、アリババなどの巨大企業に共産党の介入を強めていく結果ダイナミズムが失われていく事、中国との経済関係に国際社会の警戒心が高まっていく事などは経済成長阻害要因であろう。

副大統領だったバイデン氏と、訪中の歓迎式典に出席した習近平国家副主席(当時)=2011年8月18日、北京

副大統領だったバイデン氏と、訪中の歓迎式典に出席した習近平国家副主席(当時)=2011年8月18日、北京有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください