失敗だらけの役人人生㉑ 元防衛事務次官・黒江哲郎が語る教訓

2021年07月15日

2004年、海上自衛隊呉基地に寄稿したイージス艦「きりしま」(手前)などの護衛艦=広島県呉市。朝日新聞社

2004年、海上自衛隊呉基地に寄稿したイージス艦「きりしま」(手前)などの護衛艦=広島県呉市。朝日新聞社2017年まで防衛省で「背広組」トップの事務次官を務めた黒江哲郎さんの回顧録です。防衛問題の論考サイト「市ケ谷台論壇」での連載からの転載で、担当する藤田直央・朝日新聞編集委員の寸評も末尾にあります。

冷戦終結は我が国の防衛力整備にも大きな影響を与えました。多国籍軍支援のために自衛隊を派遣するかどうかを巡って激論が交わされている最中、防衛庁では1991年(平成3年)から1995年(平成7年)までを対象とする中期防衛力整備5ヵ年計画の策定が進められていました。

当時、東西対立の主要正面だった欧州地域ではドイツの統一とソ連の解体などにより顕著な形で緊張緩和がもたらされ、各国が兵力と軍事費を削減しいわゆる「平和の配当」を享受するとともに、対立していた国々の間におけるCBM(信頼醸成措置)、CSBM(信頼・安全醸成措置)などの措置が急速に進展しつつありました。我が国においても、「潜在的脅威」だったソ連が姿を消そうとしているのだから、欧州諸国に倣って防衛力をスリム化し経費を抑制すべきだという声が沸き起こりました。

他方で、冷戦構造の重しが外れた中東地域の情勢は流動化し、イラクのクウェート侵攻が発生し、多国籍軍の対応が進もうとしていました。さらに、我が国周辺地域には、冷戦の残滓とも言うべき形で中国と北朝鮮が存在していました。このような不透明・不安定な状況を踏まえれば拙速に防衛費を減らすべきではなく、引き続き所要の新規装備品等を導入して防衛力の向上を図るべきだとの主張も根強くありました。

この時期は、陸自の新多連装ロケットシステム(MLRS)、海自のイージス艦、空自の空中警戒管制機(AWACS)等の大物新規装備品の要求が目白押しだったこともあり、双方の意見がぶつかり合って庁内外の調整は難航を極め、取りまとめに当たられた先輩は計画策定後に体調を崩して入院されたほどでした。最終的にこの計画は湾岸戦争が始まる直前の1990年(平成2年)12月に決定され、防衛力全般について一層の効率化、合理化の徹底を図ることとされました。

2004年、航空自衛隊浜松基地で早期警戒管制機AWACSに乗る隊員ら=静岡県浜松市。朝日新聞社

2004年、航空自衛隊浜松基地で早期警戒管制機AWACSに乗る隊員ら=静岡県浜松市。朝日新聞社また、それまでずっと右肩上がりで推移してきた防衛関係費のトレンドが変化し、戦車や艦艇、航空機などのいわゆる正面装備に充当される経費を緩やかに減少させることとなりました。同時に、「将来における人的資源の制約の増大等に的確に対応するため、自衛官定数を含む防衛力の在り方について検討を行い、本計画期間中に結論を得る」こととされました。これは、冷戦終結と緊張緩和への期待を踏まえ、51大綱(昭和51年に初めてできた防衛計画の大綱=編集部注)を見直して防衛力整備の目標水準を下方修正するという方向性を強く示唆するものでした。

入庁からちょうど10年目の翌1991年(平成3年)5月、私は湾岸戦争が終わった直後に古巣の防衛局計画官室の先任部員に異動しました。久しぶりに戻った計画官室には、前年の中期防策定を巡る厳しい調整の跡が残されており、防衛局議メモには気の弱い私など読むだけで貧血を起こしかねないほど激越なやり取りが生々しく記録されていました。それらの記録は、それまでずっと右肩上がりだった防衛費が縮小方向へ向かう困難な道のりを予感させるものばかりでした。

そんな中で私を待っていたのは、湾岸戦争への戦費支援の財源を拠出するため出来たばかりの中期防の総額を減額するという筋の悪い案件と、51大綱の見直しの検討という極めて難しい案件でした。中でも51大綱の見直しは長丁場となりました。

デタントと呼ばれる東西間の緊張緩和を背景として策定された51大綱は、それ以前のいわゆる1次防~4次防の基礎となっていた「脅威対抗論」(又は「所要防衛力論」)とは異なるいわゆる「基盤的防衛力構想」に基づいたものでした。

1976年、「51大綱」の閣議決定に臨む三木武夫首相(中央)と福田赳夫副総理(右端)=昭和51年防衛庁記録より

1976年、「51大綱」の閣議決定に臨む三木武夫首相(中央)と福田赳夫副総理(右端)=昭和51年防衛庁記録より一般に、脅威は「侵略し得る能力と侵略しようとする意図」の二つの要素で構成されると言われます。独裁国家であれば、独裁者が「他国を攻めよう」と決断するだけで素早く容易に国家の意図は決定されます。このように「意図」は変わりやすく予測しづらいため、「脅威対抗論」は近隣諸国が保有する軍事的な「能力」に着目すべきだと考えました。

その上で、①東西両陣営ともに共倒れを避けるため、核戦争やそれに結び付きかねない通常兵器による全面戦争は避けるだろう、②しかし全面戦争に至らないような地域や期間が限られた紛争は抑止しきれないだろう、③そうした紛争を抑止するためには通常兵器による局地戦以下の侵略に対処し得る防衛力が必要だ、としました。

これに対して「基盤的防衛力構想」は、「意図」は可変的だが同時に様々な要素により制約される面もあると考えました。我が国周辺を見ると、米ソ中三国の間には対立と競争、関係改善と緊張緩和、さらに相互牽制という複雑な関係があり、一種の均衡が成立していました。朝鮮半島には緊張関係がありましたが、米国は日米安保条約により我が国の安全にコミットしていました。このような構造を前提とすれば、たとえ周辺国が局地戦以下の侵略を仕掛ける能力を持っていたとしても、それを実行しようと決心するのはそう簡単ではないと分析し、四次防などが想定していた「局地戦以下の侵略」、「限定紛争」が起きる蓋然性は乏しいと判断したのです。

このため、これに見合った防衛力をただちに整える必要はない、それに代わって我が国の地理的特性に応じて均衡的に配置され、対領空侵犯措置など平時の任務に対応可能で、情勢に重要な変化が生じた場合には拡大(エキスパンド)し得る基盤となるような防衛力を整備し、これをもって大がかりな準備を行うことなしに素早く既成事実を作ろうとするような奇襲的な侵攻、即ち「限定的かつ小規模な侵略」を拒否することが出来れば平素の抑止力としては十分だ、と結論付けました。

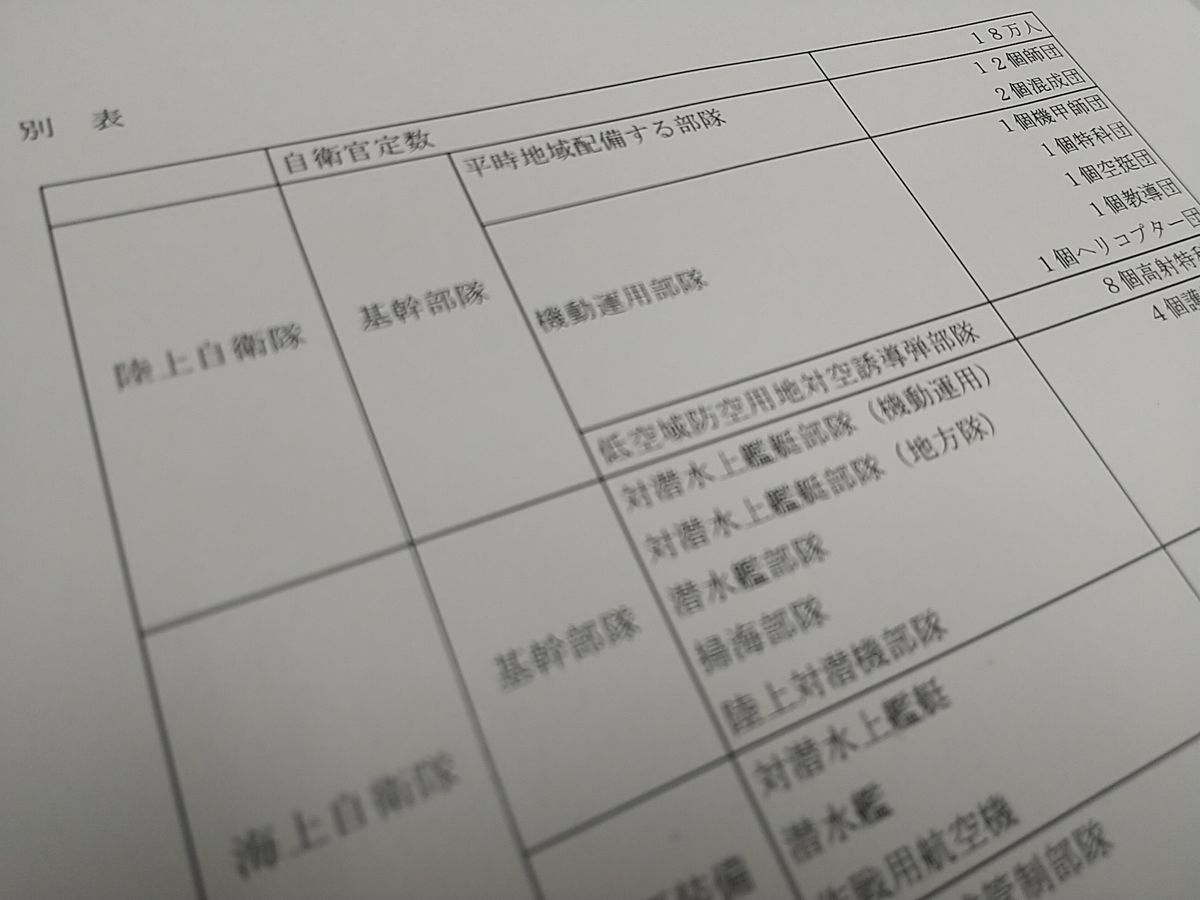

51大綱は、このような考え方に基づいて必要な防衛の構想や防衛の態勢を示すとともに、各自衛隊が整備すべき体制を我が国の地形や部隊の練成サイクル、任務遂行体制などの面から具体的に明らかにしました。これにより算出された防衛力の目標水準は、別表という形で具体的数値として明示されました。我が国の防衛力の在り方について数値目標も入れて包括的に明らかにしたのは初めてのことで、51大綱は防衛力に対する国民の理解を増進するのに大いに寄与しました。

「51大綱」の別表

「51大綱」の別表入庁一年目に基盤的防衛力構想と51大綱を勉強した際には、大国間の均衡関係が侵略の意図を制約するとしていること、我が国の狭隘な国土や若年人口の減少といった制約要因と調和的な防衛力を構築しようとしていること、周辺国の軍事力とのリンクを断ち軍拡競争を回避しようとしていること、我が国の身の丈に合った防衛力の在り方を具体的な数量で示していることなどに新鮮な驚きを覚えるとともに、その説得力に圧倒されました。その後10年を経て再び51大綱に向き合った訳ですが、ずっとその論理の正しさを疑わず不磨の大典のように受け止めていたものを見直すのは容易なことではありませんでした。

今では覚えている人も少ないと思いますが、51大綱見直しの検討を始めたばかりだった1991年(平成3年)8月のある日、ソ連邦構成国の自治権拡大に反対する保守派がクーデターを起こし、ゴルバチョフ大統領を軟禁するという事件が発生しました。クーデター発生が報じられた朝、防衛庁でたまたま国会答弁の打ち合わせ会議があり、私もバックシートに座っていました。

細かいやり取りはもう覚えていませんが、会議では「やはりソ連だ。一直線に民主化に向かう訳がない。冷戦終結とその後の民主化の推移をよくよく見極めなければならない」という声が多く聞かれ、昔馴染みの友人との再会を心待ちにするような空気が流れていたことが思い出されます。しかし、保守派によるこの揺り戻しはモスクワ市民の支持を得られず短期間のうちに失敗に終わり、大方の期待(?)を裏切って、結果的にはソ連の解体を早めることとなりました。

1991年、ソ連保守派のクーデターの失敗から一夜明け、勝利集会で広場を埋めた市民に応えるエリツィン・ロシア大統領=モスクワ。朝日新聞社

1991年、ソ連保守派のクーデターの失敗から一夜明け、勝利集会で広場を埋めた市民に応えるエリツィン・ロシア大統領=モスクワ。朝日新聞社見直し作業は国際情勢の分析から始まり、特に冷戦の終結が国際社会の平和と安定にどのような変化を与えたのかが焦点の一つとなりましたが、その影響の現れ方は地域によって大きく異なっていました。欧州地域の緊張は目に見えて緩んだものの、中東地域では湾岸戦争が発生するなどそれまで冷戦の陰に隠れていた紛争要因が顕在化し、あたかも「パンドラの箱を開けたようだ」と言われました。

我が国周辺地域では、天安門事件により民主化運動を弾圧し国内体制を引き締めた中国と国際社会の中で孤立し冒険主義路線を突き進む北朝鮮の先行きは不透明でしたが、ロシアはソ連崩壊後の混乱の真っただ中で極東地域における軍事的プレゼンスも著しく低下し、冷戦時代のような脅威感を与える存在ではなくなっていました。

我が国に対する直接の軍事的脅威は冷戦時代よりもさらに見えにくくなったものの、国際情勢全体は中東を中心に不透明で不安定な要因をはらみつつ推移しており、それらの不安定要因をコントロールする有効なメカニズムも未だ確立されていませんでした。一時国連の紛争抑止や紛争管理の機能に対する期待が高まり、湾岸戦争の際には国連安保理決議に基づいて多国籍軍が行動するという形で成果を上げましたが、継続的に国連が機能発揮出来るかどうかは常任理事国の意思にかかっており不透明でした。

また、地域的な安全保障機構の設立を模索する動きが相次ぎ、1994年(平成6年)にはアジアではARF(ASEAN地域フォーラム)が、また1995年(平成7年)には欧州でOSCE(欧州安全保障協力機構)が、それぞれ設立されましたが、特にアジアにおいては関係各国の価値観も脅威感も多様であるため多国間機構が効果を発揮し得るか否かは未知数でした。

このような情勢分析をもとに同僚や同期生と議論し、時には当時検討に関わっていた計画官室と防衛課の関係者で合同合宿を行ったりしました。最初は無意識に新たな大綱も51大綱と同様に防衛力整備の目標を示すものとイメージしていました。このため、別表の数値目標をどう改めるかという点ばかりが気になって、ソ連が消えたのだから常識的には防衛力を縮小するのが自然だ、しかし新たな国際秩序は未確定で不安定要因も存在している、そうした不透明な情勢の下で軽々に防衛力のレベルを下げることは躊躇われる、という出口が容易に見つからない堂々巡りに陥っていました。

しかし、繰り返し議論をしているうちに、防衛力の水準のほかにも大綱に盛り込むべき大事な要素があるのではないかと考えるようになりました。それは、湾岸戦争後に機運が高まった国連PKO等への協力や、当時欧州諸国で盛んになりつつあった信頼醸成措置などの要素でした。

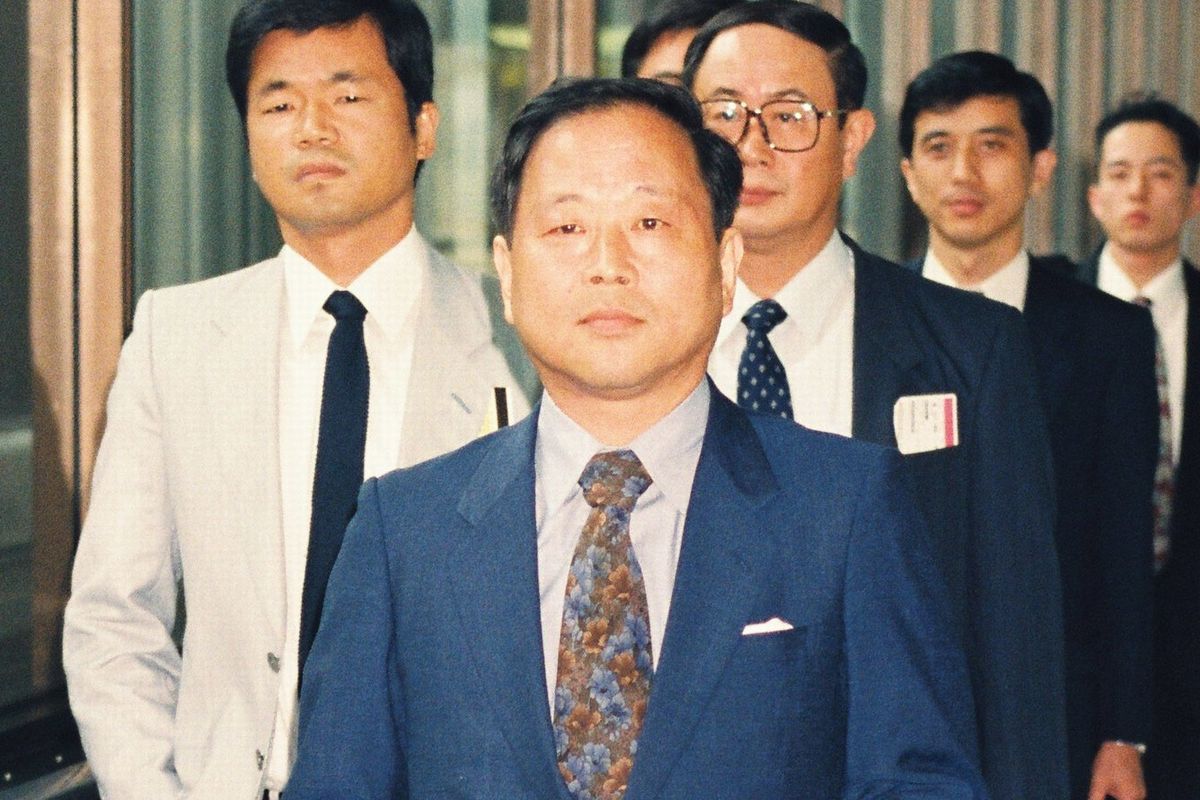

1992年(平成4年)の初夏、防衛局の組織改編に伴い六本木の本庁庁舎の配置換え工事が行われ、新たなオフィスが完成するまでの間、我々は隣接する中央指揮所に間借りして勤務することになりました。ちょうどこの頃、当時の防衛局長(後に防衛事務次官となる畠山蕃氏=編集局注)が51大綱の見直しについてブレーンストーミングをしようと言い出されて、私が資料を用意してプレゼンすることとなりました。

防衛庁が東京・六本木にあった当時の中央指揮所=「昭和59年防衛庁記録」より

防衛庁が東京・六本木にあった当時の中央指揮所=「昭和59年防衛庁記録」より新たな大綱と別表のイメージを考えあぐねていた私は、いろいろ考えた末に「脅威を構成する意図と能力」という座標を中心としながら相手国に対する能動的な働きかけというポイントを入れ込んでプレゼンすることにしました。まず、周辺情勢については、極東ロシア地域の軍事能力は激減し敵対的な意図も低減しつつある、中国は我が国に脅威を及ぼすほどの軍事能力はないものの意図は不透明、北朝鮮は未だ核保有の意図が明らかになっていなかったこともあり我が国への侵攻能力はないものの意図は中国よりもさらに不透明である、と整理しました。

その上で、いずれも我が国に侵攻する能力は乏しいものの将来の意図が不透明だとすれば、これらの国が脅威に発展するのを防ぐことが重要である、そのためには抑止力としての防衛力を保有するばかりでなく、敵対的な意図を生じさせないよう対話や交流などの信頼醸成措置を実施するとともに、軍事能力をさらに低減させるための軍縮努力なども必要だ、と主張しました。

今から振り返ると随分ナイーブなプレゼンをしたものだと赤面せざるを得ません。今でこそ日露、日中の防衛交流や安保対話の枠組みがありますが、プレゼン当時はそんな関係は全く出来ておらず、信頼醸成と言っても将来に向けた単なる願望に過ぎませんでした。また、「軍縮努力」に至っては、単に世論に流されて防衛力を削減するのみでは一方的に我が国が軍縮するようなもので不適切だと言いたかっただけで、それ以上何のイメージもなく、絵空事と言われても仕方のない未熟なアイデアでした。

その上、出席者の主要関心事項だった新たな防衛力の目標水準の考え方、すなわち陸自の定員18万人の取扱い、海自の艦艇の隻数や空自の戦闘機数の取扱いなどに関しては何の答も示せなかったので、プレゼンは不調に終わりました。

ただ、局長は、細部はどうあれ「能動的に働きかけて脅威が顕在化するのを防ぐ」という発想を気にとめて下さって、その後も職場はもちろんアフター5の酒や麻雀が終わって官舎へお送りする車中などでも、周辺地域だけでなく国際社会全体の安定も我が国の平和と安全にとって重要である、防衛庁・自衛隊も地域や国際社会を安定化させるための努力の一端を担うべきだ、そのため国連への協力も大切だなど、色々な議論に付き合って下さいました。

1992年、カンボジアへ出発する防衛庁の畠山蕃防衛局長=成田空港。朝日新聞社

1992年、カンボジアへ出発する防衛庁の畠山蕃防衛局長=成田空港。朝日新聞社こうした議論を通じて、抑止力としての役割だけでなく、周辺諸国の防衛当局との間で対話や交流を行うことや国連に協力して国際環境の安定化に寄与することなども防衛当局の重要な役割ではないかとの考えが徐々に形になり、最終的には防衛庁の中にも浸透していったように思います。

この年の秋になると51大綱の見直しに代わって中期防の減額修正作業が本格化し、計画官室はこの業務に忙殺されて年末を迎えました。翌1993年(平成5年)、国会審議などが一通り終わった後に防衛政策課へ異動し、再び大綱見直し作業に取り組むこととなりました。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください