移民の人たちの居場所はどこなのか、居場所ってそもそも何なのか……

2021年08月04日

「これ、お父さんでしょ?」

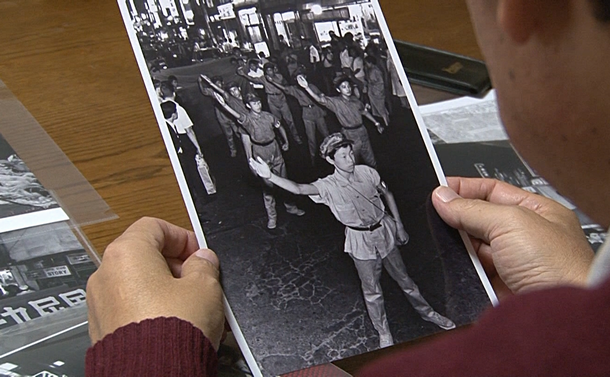

林隆太さんが父に差し出した一枚のモノクロ写真には、パレードの先頭に立ち、高らかに腕を振り上げる一人の青年が写っていた。その片手には、毛沢東語録が携えられている。1968年10月の新聞に掲載されたこの写真に写っていたのは、若かりし頃の父・林学文さんの姿だった。

「ああ、覚えがあるよ」と、学文さんは当時をゆっくり語り始める。映画「華のスミカ」は、このモノクロ写真をひとつの糸口として、家族の歴史と街の記憶をたどっていく、監督である隆太さん自身のルーツを巡るドキュメンタリーだ。

1968年10月の新聞に掲載されていた写真に写る、学生時代の自身を見つめる林学文さん(©2020記録映画「華僑」製作委員会)

1968年10月の新聞に掲載されていた写真に写る、学生時代の自身を見つめる林学文さん(©2020記録映画「華僑」製作委員会)父・学文さんの祖父母、つまり隆太さんの曾祖父母は、中国・福建省の出身だ。隆太さんは日本で生まれ育った華僑四世ということになる。けれども隆太さん自身が父の出自を知ったのは、15歳になってからだという。

隆太さんは幼少期を、家族の「食」を通してこう振り返る。

「冠婚葬祭やお盆で定期的に人が集まったりするときは、だいたい決まって家族で食べる、同じような中華料理がありました。小さい頃は自分の中で、それが“中華料理”だという意識がありませんでした。ただ、小学校の友人たちと話していて、うちには“おせち料理”がないんだということに気づいたんですよね。それでも、“うちの家族、本当に中華料理好きだな”っていう感覚しかなかったんです」

転機となったのは、中学校3年生の時だった。夜、家のソファーに寝転び、何気なく見ていたテレビ番組は、いわゆる「ハーフ」や海外出身の人々が、日本で様々な偏見の目で見られたり、時には差別を受けたりすることがある、といった内容だった。隆太さんは、洗い物をしている母に何気なく伝えた。「ハーフとか外国人の人って日本で大変らしいよ」。すると、予想外の答えが返ってきた。「あんたはどうなのよ?」。一瞬、何を言っているのかのみ込めずにいると、母はこう続けた。「だってお父さん、中国人でしょ」。

母は決して意図的に父の出自を隠していたわけでもなく、父がすでに隆太さんに話しているか、隆太さん自身がどこかで気づいているだろうと思っていたようだ。なぜ父は、自身のルーツを隆太さんに伝えなかったのか。

「はっきりと父から聞いたわけではありませんが、親族の話を聞く限り、父はあえて言わなかったのではないか、と今は感じています」

父が母と結婚するとき、母方の祖父が、日本に帰化することを結婚の「条件」としていたという。当時、父が国籍を変えることについて思い悩んでいたと聞いたのは、隆太さんが父の出自を知った5年後、20歳になってからのことだった。ルーツを巡る複雑な思いが、父の中にもあったのかもしれない。

中華街に立つ林隆太さん

中華街に立つ林隆太さん一方、隆太さんは、突然明かされた自身のルーツをすんなりと受け入れることができずにいた。

「それまでは、大きなきっかけがあったわけでもなく、中国に対してただ漠然と“野蛮”、“恐い”という印象を持ってしまっていたんです。政府間や歴史の話題で、中国側が嘘をついているかのようなニュアンスの報道を見ると、“やっぱりそうか”と思ってしまう自分がいたりしました」

電車の中吊り広告を見上げれば、そこには中国を蔑むような言葉が並び、本屋に入ればヘイト本が並ぶ昨今だ。そんな環境に浸かっていれば、無意識にそんな嫌悪や差別感情を刷り込まれてしまうこともあるだろう。だからこそ隆太さんは、自身の出自を友人たちに打ち明けることをためらった。

「自分が嫌悪感を持っていたからこそ、父が中国人だと言えば、自分に変な印象を持つ人がいるだろうことを簡単に想像できてしまったんです」

恐る恐る伝えた何人かのクラスメイトに、「お前はどう見ても日本人だろう」と信じてもらえなかったときは、かえってほっとしている自分がいたという。

「今思うと、打ち明ける人を選んで、相手のリアクションを試していたところもあります。恐かったんだと思います。相手に信じてもらえないときは、“嫌われることがないんだ”って安心していました」

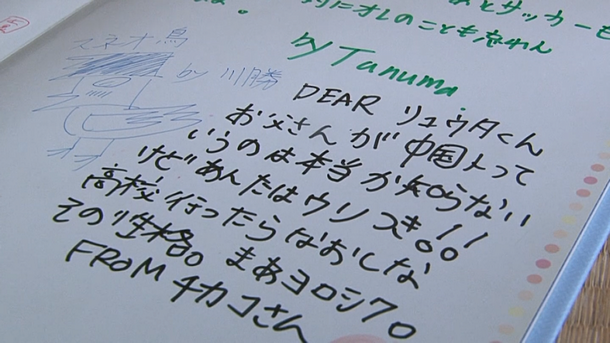

中学卒業時の寄せ書きの中の、クラスメイトの言葉(©2020記録映画「華僑」製作委員会)

中学卒業時の寄せ書きの中の、クラスメイトの言葉(©2020記録映画「華僑」製作委員会)自身の意識に変化が訪れたのは、高校入学後のことだった。小林よしのり氏の『ゴーマニズム宣言』を愛読していた友人が、天安門事件について触れ、隆太さんに「お前、そういえば父親、中国人だよな?」と話しかけてきた。明らかに見下すようなニュアンスを含んだ言い方だった。

「在日外国人の犯罪のニュースがあると、“お前ん家大丈夫なの?”と言われたこともありました。そこに紐づけられてしまうんですよね。本来であれば僕は、そういう言葉に同調してしまっていたような人間だったと思うんです。でも父のことを思うと、ひとくくりにはできなくなってしまったんです」

自身の考え方を省みるようになったのは、それからだった。「イメージだけでそういう発言をすれば、無意識に誰かを傷つける、だから何も知らずに人を見下したりレッテルを貼ったりするのはやめよう、と思うようになりました」

外から一度自分の国を眺めてみたい――。そう考えるようになったのは、この頃だった。高校卒業後、日本の大学をすぐに辞め、アメリカの大学に進学。ジャーナリズムを専攻。副専攻として写真、映画を学んだ。

林隆太さん。中華街の一角で

林隆太さん。中華街の一角でカンザス州で学生生活が始まってからは、それまで過ごしていたカリフォルニアでは経験したことがなかった「アジア人差別」に直面した。「スーパーでレジに並んでいても、どんどん人に割り込まれたり、“いない存在”として扱われることもあれば、街を歩いていて若者に石を投げられたりしたこともありました」

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください