2021年07月12日

カタルーニャ民族の聖地モンセラットの岩山を背景にしたカザルスの銅像。チェロの近代的奏法を確立し、深い精神性を感じさせる演奏から20世紀最高のチェリストとして名高い(Ivica Drusany / Shutterstock.com)

カタルーニャ民族の聖地モンセラットの岩山を背景にしたカザルスの銅像。チェロの近代的奏法を確立し、深い精神性を感じさせる演奏から20世紀最高のチェリストとして名高い(Ivica Drusany / Shutterstock.com)朝日新聞社の特派員として中南米、ヨーロッパ、米国の三つの地域を駆け回り、「AERA」の取材でアジアをめぐった。フリーのジャーナリストとなってからは未踏破の空白地域を埋めてきた。これまで取材した国は82カ国にのぼる。

ニュースを追うかたわら、各地で耳にしたのが民族に独特の歌だ。日本に「赤とんぼ」や「桜」があるように、世界のどの民族にも固有の魂と言える歌がある。たった一つの歌に、その民族の特有な気質、深い文化や長い歴史が凝縮されている。

私たちにもなじみの深い世界の歌の成り立ちを知ると、民族の違いを感じるとともに、国境を隔てた人々が身近に感じられる。文化は違っても同じ人間が苦悩し、喜び、叫んでいることがわかり、人種を越えて共通する人間性を感じる。

世界の人々が集うはずのオリンピックがコロナ禍で閑散となる異常事態の中、歌を通じて世界の人々の心情に迫ろう。まずはヨーロッパ大陸の5曲を紹介したい。初回はスペインから、オリンピックに関連して。

(連載第2回「歓喜の歌」はこちら、第3回「アムール河の波」はこちら、第4回「ソルヴェイグの歌」はこちら)

華やかに花火が打ち上げられる中、バルセロナ・オリンピックの閉会式が繰り広げられた=1992年8月9日、バルセロナの五輪スタジアム、筆者撮影

華やかに花火が打ち上げられる中、バルセロナ・オリンピックの閉会式が繰り広げられた=1992年8月9日、バルセロナの五輪スタジアム、筆者撮影1992年夏、スペインのバルセロナ。聖火が消える直前、記者席の前列にいた私の耳に物悲しく荘重なソプラノの歌声が聞こえてきた。歌うのは地元バルセロナ生まれのソプラノ歌手ビクトリア・デ・ロス・アンヘレス、歌はカタルーニャ民謡の「鳥の歌」だ。

カタルーニャ語の詞を直訳すると、こんな意味になる。

幸いなる夜に、まばゆいばかりの光が差す

小鳥たちは美しい声で歌い始める

鷲も美しい調べを歌い、空を舞いながら告げる

「イエス様がお生まれになった。私たちを罪から解き放ち、喜びを与えるために」

スズメが応じる。「今夜はクリスマス。大いに満足する夜」

ヒワもまた歌う。「なんという喜びだろう!」

別のヒワもさえずる。「なんて美しく、素晴らしいんだろう。マリア様の御子は!」

ツグミは喜んで叫ぶ。「死は克服され、生が蘇った」

元はイエス・キリストの生誕を祝うクリスマスの歌だ。哀愁を帯び、もの悲しさを感じさせる静かなメロディーである。聖歌集にも収められたこの歌が、オリンピックを締めくくる歌に選ばれた。

その背景には時代に屈しなかった音楽家の人生がある。

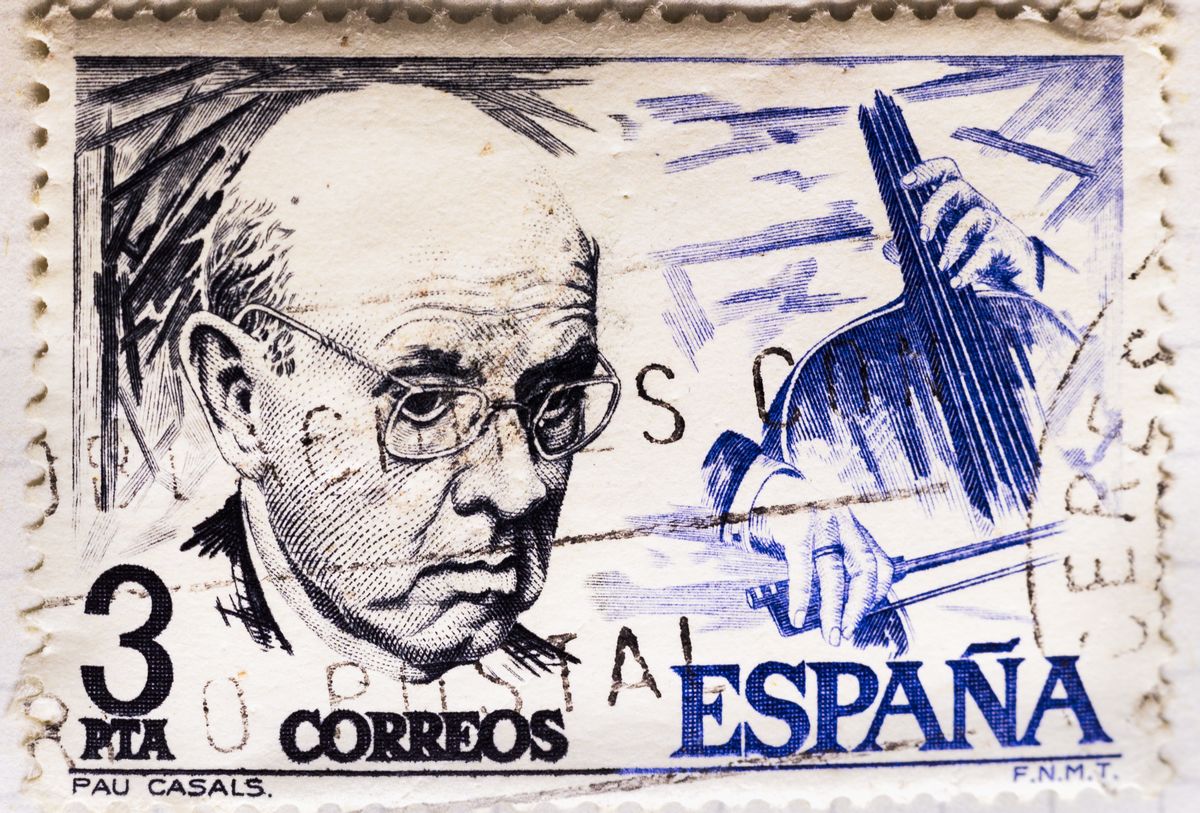

カタルーニャが誇るチェロの奏者パウ・カザルス。カタルーニャ語のこの呼び方よりも、日本ではスペイン語のパブロ・カザルスの名の方が知られている。「チェロの神様」と呼ばれた彼の故郷がスペイン北東部のカタルーニャ州だ。その州都がバルセロナである。

バルセロナにある教会サグラダ・ファミリア。「アントニ・ガウディの作品群」として世界文化遺産に登録されている(dimbar76 / Shutterstock.com)

バルセロナにある教会サグラダ・ファミリア。「アントニ・ガウディの作品群」として世界文化遺産に登録されている(dimbar76 / Shutterstock.com) カタルーニャ州タラゴナ県で行われた祭りで披露されたカタルーニャ独特の「人間ピラミッド」=2018年9月(Lady Kirschen / Shutterstock.com)

カタルーニャ州タラゴナ県で行われた祭りで披露されたカタルーニャ独特の「人間ピラミッド」=2018年9月(Lady Kirschen / Shutterstock.com)1936年のオリンピック開催地を決める1931年の投票では、バルセロナとドイツのベルリンが競り合った。本命はバルセロナと言われた。だが、スペインの国内で政治対立が激しくなり情勢が不穏になったことが影響し、ベルリンが選ばれた。このときのドイツはまだ民主的なワイマール体制だった。

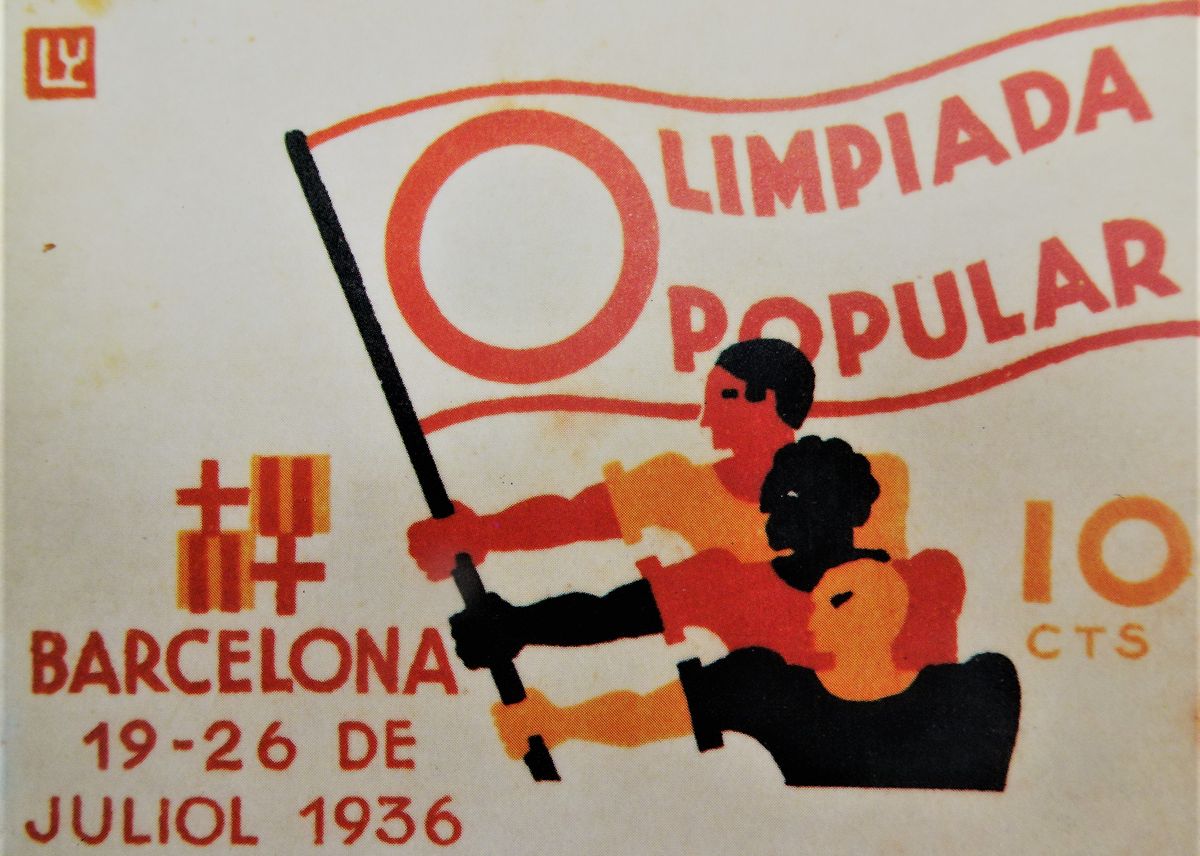

バルセロナで1936年に行われる予定だった「人民オリンピック」のポスター

バルセロナで1936年に行われる予定だった「人民オリンピック」のポスターこのためナチス主導の五輪に抗議するスポーツ選手はベルリンに行くのを拒否し、バルセロナに集まって「人民オリンピック」を開くことにした。フランスは1500人の選手団を送ることを決めた。参加登録した選手は23カ国から計6000人にのぼる。

開会式ではバルセロナ市民のオーケストラがベートーベンの「第九・歓喜の歌」を演奏することになった。その指揮を執るのがカザルスだ。

スペインの切手になったパウ・カザルス。最高峰のチェロ奏者であり、作曲家、指揮者でもあった(Manuel Esteban / Shutterstock.com)

スペインの切手になったパウ・カザルス。最高峰のチェロ奏者であり、作曲家、指揮者でもあった(Manuel Esteban / Shutterstock.com)カザルスは「いつまた演奏できるかわからない。別れの意味で今、最後まで演奏しよう」と呼びかけた。涙を流しながらの荘重な演奏が終わったとき、カザルスは「私たちの町と祖国に平和が訪れたとき、再び第九を演奏しよう」と団員に呼びかけた。「人民オリンピック」は中止となり、スペインは内戦に突入した。

内戦で勝ったのはファシストの軍部だ。カザルスはピレネー山脈を越えた隣国のフランスに亡命した。祖国が民主化されるまではスペインに帰らないと断言した彼は、1973年に亡くなるまでついに故郷の土を踏まなかった。

バルセロナ郊外のティビダボの丘を手前に市街を見下ろす風景。丘の頂上には聖心臓教会が建つ(Pol.Albarran / Shutterstock.com)

バルセロナ郊外のティビダボの丘を手前に市街を見下ろす風景。丘の頂上には聖心臓教会が建つ(Pol.Albarran / Shutterstock.com)内戦というものがいかに人間をむしばむものか。

それは私自身が体験した。1991年に朝日新聞のバルセロナ支局長として赴任して、最初の出張はユーゴスラビアだった。内戦が勃発し、セルビア人とクロアチア人が殺しあった。昨日まで仲良く暮らしていた人間でも、いったん民族やイデオロギーなど「違い」を認識すれば相手を殺すほど憎むのだ。

フランコ総統やスペイン内戦の犠牲者が眠る「戦没者の谷」=2018年9月13日

フランコ総統やスペイン内戦の犠牲者が眠る「戦没者の谷」=2018年9月13日とりわけ共和派の拠点だったバルセロナの人々は軍事政権となったスペイン中央政府からいじめられた。共和派の兵士となった人々は投獄され、強制労働をさせられ、食料の配給も制限された。何かにつけて差別されたと証言する。

バルセロナ・オリンピック閉会式に登場したカタルーニャ名物の巨大人形=1992年8月9日、筆者撮影

バルセロナ・オリンピック閉会式に登場したカタルーニャ名物の巨大人形=1992年8月9日、筆者撮影そうした思いがオリンピックにも反映した。幻と消えたバルセロナでのオリンピックが半世紀後に開催されたとき、開会式で「第九」を、閉会式で「鳥の歌」を採用したのは、カタルーニャの象徴のようなカザルスへの追悼であり、民主主義を求めた共和派の復権を意味する。

私は彼のチェロの演奏を思い出しながら、厳粛な思いで「鳥の歌」を聴いた。会場には花火が上がり、カタルーニャ民族の祭りに登場する巨大な人形が競技場を練り歩く。閉会式はお祭り騒ぎとなった。

モデルニスモの様式で設計されたコンサートホール「カタルーニャ音楽堂」の内部(Rodrigo Garrido / Shutterstock.com)

モデルニスモの様式で設計されたコンサートホール「カタルーニャ音楽堂」の内部(Rodrigo Garrido / Shutterstock.com)バルセロナの労働者文化協会に働きかけ、労働者音楽協会を発足させた。誰もが安くオーケストラの演奏会を聴きに行ける仕組みを作り上げたのだ。バルセロナの市役所も好意的で、労働者が昼間の演奏会に行けるように演奏会の当日は役所の仕事を早く終わらせるという粋な配慮をした。

これが世界に広がり、日本にも戦後に勤労者音楽協議会(労音)が生まれた。カザルスによって音楽は一部の人々のものからすべての人々のものとなった。

カザルスは労働者が演奏を聴くだけでなく、労働者自身が演奏するオーケストラを組織した。幻となった「人民オリンピック」で「第九」を演奏しようとしたバルセロナの市民楽団は、カザルスが創設したものだ。

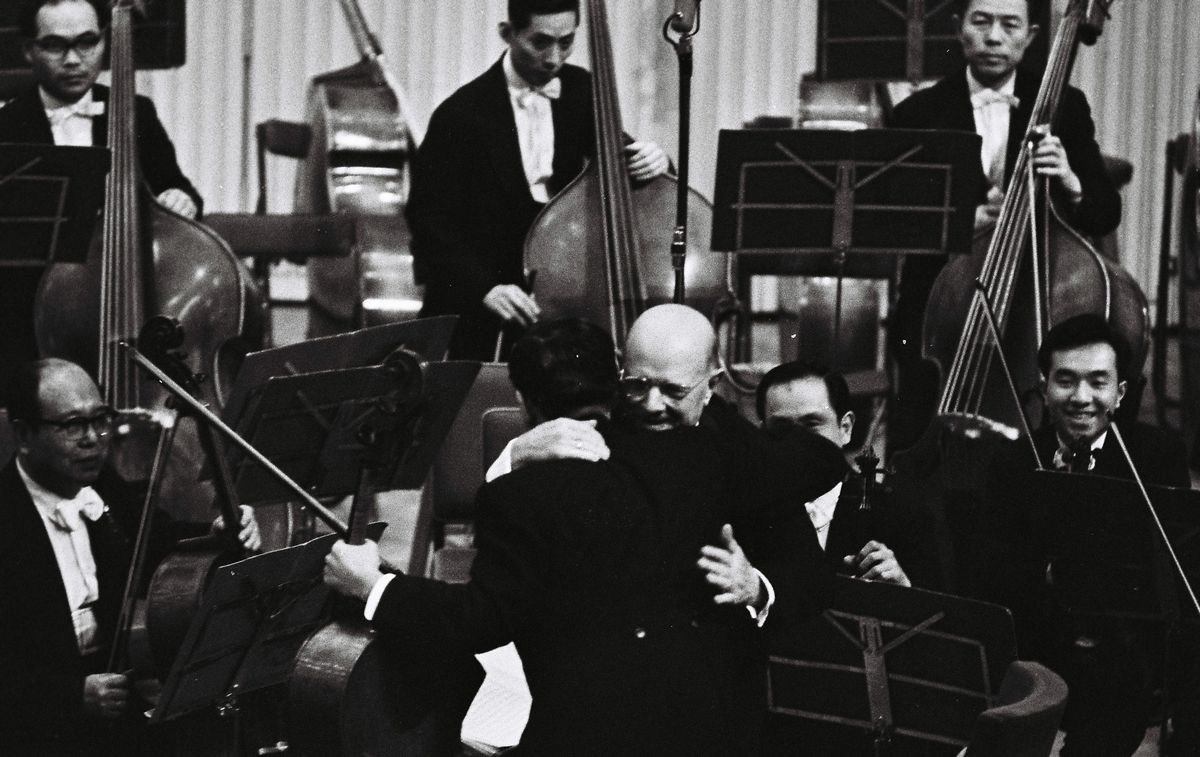

弟子・平井丈一郎の凱旋デビュー公演に際して来日したパウ・カザルス。巨匠の来日は大きなニュースとなった。東京交響楽団の練習場での師弟の様子=1961年4月、東京都内

弟子・平井丈一郎の凱旋デビュー公演に際して来日したパウ・カザルス。巨匠の来日は大きなニュースとなった。東京交響楽団の練習場での師弟の様子=1961年4月、東京都内 弟子・平井丈一郎のデビューに来日し、東京と京都でタクトを振ったパウ・カザルス。シューマンの協奏曲演奏後、弟子の背中をたたいて祝福した=1961年4月11日、東京・日比谷公会堂

弟子・平井丈一郎のデビューに来日し、東京と京都でタクトを振ったパウ・カザルス。シューマンの協奏曲演奏後、弟子の背中をたたいて祝福した=1961年4月11日、東京・日比谷公会堂演奏会のたびに訴えたのが、スペインを再び民主主義の社会に戻すための支援だ。内戦中、ナチスはスペインの反乱軍を率いたフランコ将軍側に立ち、共和派の都市を爆撃した。ピカソが巨大な絵にしたことで名高い北部の町ゲルニカの虐殺は、その代表だ。これに対してイギリスやフランスなどは中立を唱え、結果としてスペインの共和派の政府を見捨てた。

縦3.5メートル、横7.8メートルの巨大な作品「ゲルニカ」。フランコ体制が倒れた後の1981年にスペインに戻った=マドリードのソフィア王妃芸術センター

縦3.5メートル、横7.8メートルの巨大な作品「ゲルニカ」。フランコ体制が倒れた後の1981年にスペインに戻った=マドリードのソフィア王妃芸術センター演奏の幕間に彼は世界に向けラジオを通じて英語とフランス語で語りかけた。「スペインの共和制を見殺しにしないでください。もしみなさんがヒトラーを野放しにするなら、次はあなたがたが彼の狂気の犠牲になるでしょう。戦争は全ヨーロッパに拡大するでしょう」と訴えた。事実、歴史はそうなった。

戦後、ドイツやイタリアのファシズムは崩壊したが、スペインの軍事独裁政権は1975年のフランコ総統の死の直後まで続いた。カザルスは、スペインが民主化するまでは祖国に戻らないという主張を曲げなかった。

内戦終結直後に虐殺されて埋められた人の遺骨を発掘する市民団体メンバーら=2010年7月22日、スペイン中部メナサルバス村

内戦終結直後に虐殺されて埋められた人の遺骨を発掘する市民団体メンバーら=2010年7月22日、スペイン中部メナサルバス村亡命したあとのカザルスは各地で演奏会を開いた。その収益は、国境を越えて逃げたスペイン難民の救済に充てた。演奏の最後には必ず「鳥の歌」を奏でた。

1961年の米ホワイトハウスでの演奏

1961年の米ホワイトハウスでの演奏その10年後、1971年にニューヨークの国連本部で国連平和賞を贈られたときも、この曲を弾いた。このときカザルスは94歳だった。

演奏の前に彼は立ち上がり、英語で述べた。「これからカタルーニャの民間伝承の短い作品を演奏します。曲の題名は『鳥の歌』です。鳥たちは空を飛びながら、ピース(平和)、ピース、ピースと歌うのです。それは大変美しく、私の祖国カタルーニャの魂でもあるのです」と語った。

感激のあまり、声は途切れがちで、それゆえに聴く人々の心を打った。

彼が国連平和賞を受賞したのは、人生をかけてファシズムに反対し、音楽を通じて世界平和のために闘ったからである。

ユネスコの世界遺産に登録されたバルセロナ市内のカタルーニャ音楽堂の外壁の彫刻群(TravelSH / Shutterstock.com)

ユネスコの世界遺産に登録されたバルセロナ市内のカタルーニャ音楽堂の外壁の彫刻群(TravelSH / Shutterstock.com)亡命先としてカザルスが初期に滞在したのは、スペイン国境に近いフランスのプラードだ。晩年は母の故郷であるカリブ海の島、米国領土のプエルトリコに移住した。

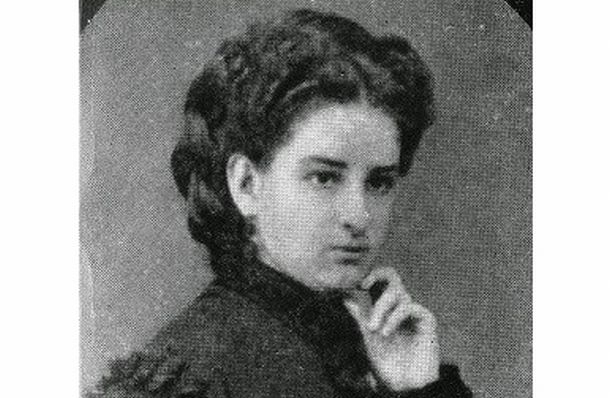

この島で生まれた若い女性マルタにチェロを教えているうちに恋仲となり、二人は結婚した。カザルスが81歳、マルタは20歳。61歳も年が離れていたが、芸術家にとっては問題にはならなかった。それに彼女の顔はカザルスの母の面影にそっくりだった。

1973年、カザルスはこの島で亡くなった。96歳、心臓発作だった。あと2年持ちこたえればスペインに凱旋できたのだが……。

遺言によって彼の遺体は生まれ故郷カタルーニャのエル・ベンドレルの墓地に埋葬された。この街にあるカザルスが住んでいた家は今、そのままカザルス博物館となり、彼の遺品を展示している。

カザルスが晩年住んだ家は今、カザルス博物館となっている=2003年、プエルトリコ、筆者撮影

カザルスが晩年住んだ家は今、カザルス博物館となっている=2003年、プエルトリコ、筆者撮影カザルスが人生の最後を過ごした家を訪れると、入口に「パブロ・カザルス記念館」の文字がある。広場に面したレンガ造りの二階建てで、壁は明るいオレンジ色だ。世界に名高い巨匠の終の棲家にしてはこぢんまりとした印象を受ける。

館内に入ると「鳥の歌」が聞こえてきた。BGMとして流しているのだ。入ってすぐの壁にかかっていた写真を見て、思わず声を上げそうになった。

「なぜ、ここに吉永小百合さんの写真があるのだろう?」

カザルスの母、ピラールさんの肖像=プエルトリコにあるピラール・デフィージョ家博物館のHPから

カザルスの母、ピラールさんの肖像=プエルトリコにあるピラール・デフィージョ家博物館のHPからカザルスのお母さんこそ、彼を音楽家に導いた功労者だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください