2021年07月15日

チェコの革命勝利を祝う30万人集会の間中、6歳の息子を肩車していたバイオリンの演奏家は「この光景を息子の目に生涯焼き付かせたかったから」と語った=1989年12月10日、プラハ、筆者撮影

チェコの革命勝利を祝う30万人集会の間中、6歳の息子を肩車していたバイオリンの演奏家は「この光景を息子の目に生涯焼き付かせたかったから」と語った=1989年12月10日、プラハ、筆者撮影(連載第1回「鳥の歌」はこちら、第3回「アムール河の波」はこちら、第4回「ソルヴェイグの歌」はこちら)

忘れられない「第九」がある。

1989年11月の「ベルリンの壁」の崩壊に続く東欧革命でチェコを取材中に革命が成功した。30万人による勝利集会が開かれたのは12月10日だ。その4日後の14日、雪に覆われた首都プラハで革命の勝利を祝うコンサートが行われた。ドイツ語名のモルダウで知られるブルタバ川に近いスメタナホール。演奏するのはこの国を代表するチェコ・フィルハーモニー管弦楽団である。

入口は長蛇の列だ。窓口でチケットを求めると、売り切れだという。「日本から革命を取材に来たのだけど」と残念がると、係員は私とカメラマンの2枚のチケットをプレゼントしてくれた。なんと前から3番目の特等席だ。

中に入ると、アールヌーボー様式の立派なコンサートホールだ。見上げれば丸天井。壁には華麗な彫刻がある。舞台にオーケストラが登場した。みんな盛装し、胸にはチェコの国旗の赤、青、白の三色のリボンをつけている。

合唱付き「第九・歓喜の歌」の演奏が終わると、万雷の拍手が響いた。演奏者たちも立ち上がって聴衆といっしょに手をたたいた。カーテンコールは4度を数え、拍手は20分間、鳴りやまない。

チェコの革命の勝利を記念するコンサート。筆者は三列目で鑑賞した。「第九」の演奏後、新大統領が客席から舞台にあがり、会場全員でVサインをした=1989年12月14日、プラハのスメタナホール(「AERA」1990年2月10日号から)

チェコの革命の勝利を記念するコンサート。筆者は三列目で鑑賞した。「第九」の演奏後、新大統領が客席から舞台にあがり、会場全員でVサインをした=1989年12月14日、プラハのスメタナホール(「AERA」1990年2月10日号から)拍手の中、客席から舞台に上がったのは新しく大統領になったバーツラフ・ハベル氏だ。

オーっというどよめきの中、楽団員たちは右腕を伸ばしてVサインを示した。聴衆もいっせいにVサインを返す。ハベル氏は歌い手たちと手をつなぎ万歳をした。聴衆の拍手が三三七の手拍子に変わり、怒涛のような歓声になった。私の隣のおばあさんは拍手しながら泣いている。

「プラハの春」が蘇った……だれもがそう感じていた。

「プラハの春」とは、連作交響詩「わが祖国」を作曲したチェコの国民的な音楽家スメタナを記念する国際音楽祭の名だ。毎年、彼の命日である5月12日から3週間にわたってプラハで行われてきた。幕開けは「わが祖国」、締めくくりは「第九・歓喜の歌」と決まっている。まだ革命が進行中の11月24日に「わが祖国」を演奏し、続いて締めくくりの演奏会をしたのだ。

「プラハの春」はまた、ソ連の影響下にあった1968年に起きた改革運動を指す。当時はソ連の武力で市民の願いは潰えた。いったん消えた「春」が21年後の今、復活した。苦悩を乗り越えてまさに歓喜がやってきた。

チェコの革命勝利を祝うプラハでの30万人集会。市民たちは腕を伸ばしてVサインを掲げた=1989年12月10日、筆者撮影

チェコの革命勝利を祝うプラハでの30万人集会。市民たちは腕を伸ばしてVサインを掲げた=1989年12月10日、筆者撮影「第九・歓喜の歌」はベートーベンによってドイツで生まれたものの、ドイツだけのものではない。世界に広がったし、欧州の諸国は祝賀行事のさいに何かにつけこの曲を演奏する。

1972年、欧州評議会は、「欧州賛歌」としてこの曲を採用した。1985年の欧州首脳会議は「欧州賛歌」を正式に承認した。

今も欧州連合で、欧州の統合を象徴する行事には必ず演奏される。

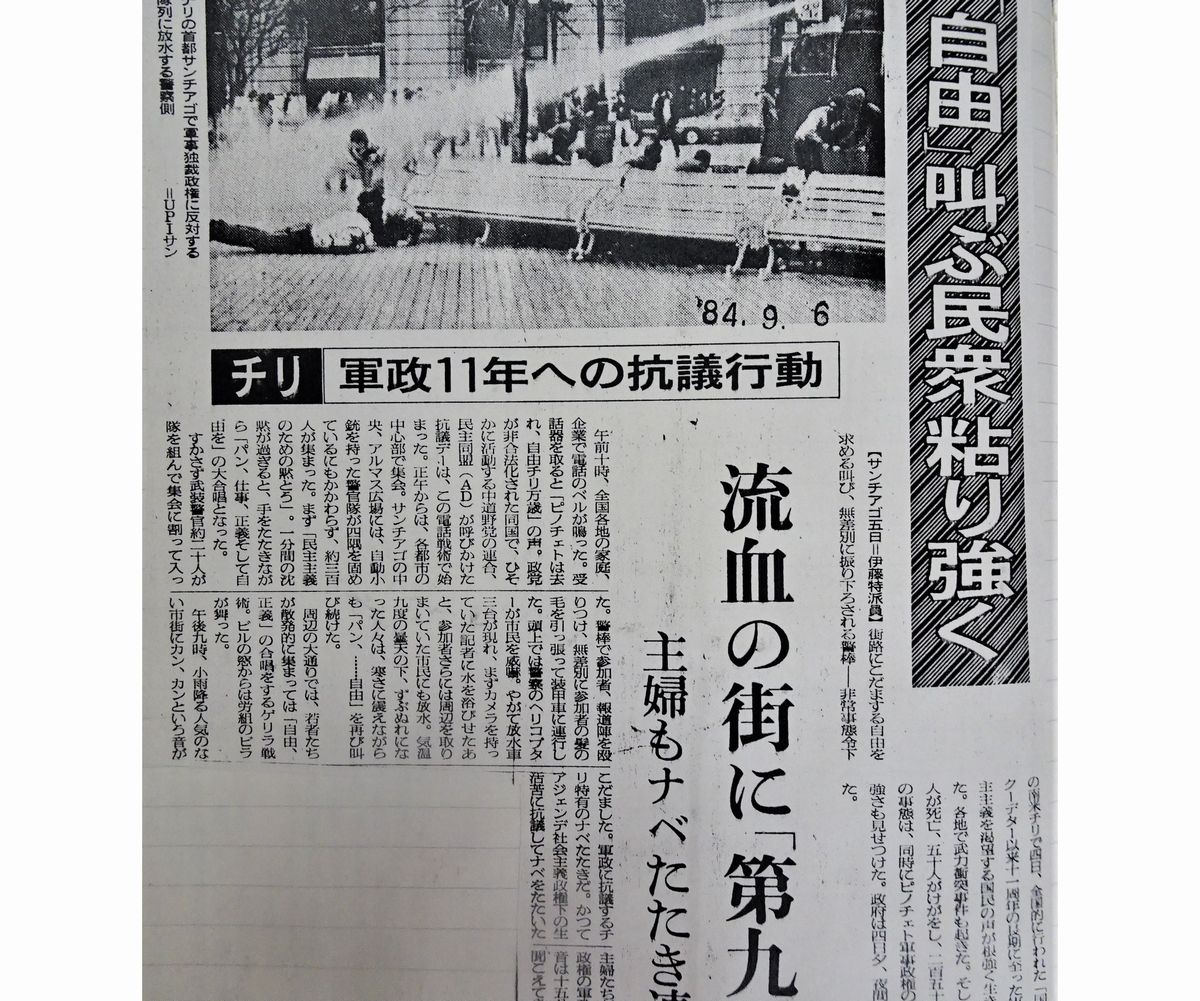

軍政下のチリで行われた抗議行動を伝える筆者の記事(1984年9月6日付の朝日新聞)

軍政下のチリで行われた抗議行動を伝える筆者の記事(1984年9月6日付の朝日新聞)手元に直径5センチの丸い素朴なオカリナ(土笛)がある。1984年9月4日、チリの首都サンティアゴの露店で失業中の若者から買った。このときチリは軍事クーデターが起きてちょうど10年。国民は自由にものが言えず、政府に反対すれば投獄される中、民主主義を求める「反軍政国民抗議デー」を行った。

首都中心部の広場で正午に反政府集会が開かれるという。30分前に着いたが、広場にはだれもいない。周辺のベンチでおじいさんが新聞を読み、おばあさんがハトに豆をやっている。隣のベンチではカップルがいちゃつくだけだ。

ところが、大聖堂の鐘が正午を告げた途端、おじいさんは立ち上がって新聞を投げ捨て、「軍政くたばれ!」と叫んだ。おばあさんは紙ふぶきをまき「民主主義、万歳」と声をはり上げた。カップルも「独裁者よ、去れ」とこぶしを振った。またたくまに300人が集まった。あらかじめ集まると逮捕されるため、無関係を装っていたのだ。

警察の放水車が来た。最初に水を浴びたのが私だ。ずぶ濡れになって石畳を転がった。水には催涙ガスが含まれている。涙をぬぐった目に見えたのは、広場に突入する兵士だ。彼らは参加者の頭をこん棒でめった打ちした。石畳がみるみる流血で染まった。

弾圧を目の前に見ながら、私は感動していた。

この人たちは弾圧を承知で来たのだ。殴られ、逮捕されるとわかっていても身体をはって、民主主義を主張しようと考えたのだ。

朝、ホテルのレストランでボーイが朝食を運びながら口笛を吹いていた。「第九・歓喜の歌」のメロディーだ。昼、現場に向かうタクシーの運転手はこの曲をハミングした。夕方、街を歩くと路上にオカリナを並べて売る青年がこの曲を吹いていた。

朝から「第九・歓喜の歌」ばかり聞くと話すと、土笛を売る青年が教えてくれた。

「歓喜の歌」が民主化運動のテーマソングになっているのだ。苦悩を突き抜けて歓喜に至る「第九」を歌うことで、いつか民主化が実現するという、祈るような思いを込めたという。その青年から買ったのが、このオカリナだ。

1984年9月4日、チリの首都サンティアゴの街頭で出会った青年が「第九」を吹いていたオカリナ

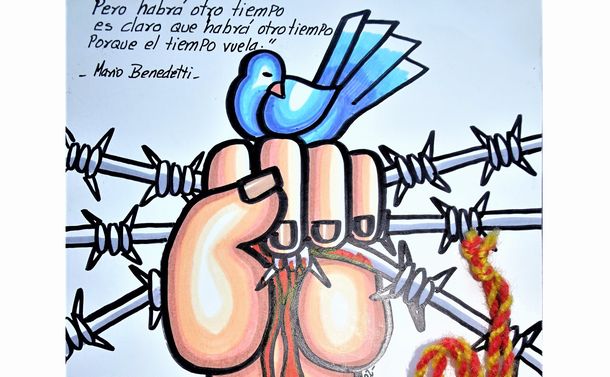

1984年9月4日、チリの首都サンティアゴの街頭で出会った青年が「第九」を吹いていたオカリナ サンティアゴで出会った民主化を求める青年が描いた軍政への抵抗運動のイラストの一部

サンティアゴで出会った民主化を求める青年が描いた軍政への抵抗運動のイラストの一部夜になると夜間外出禁止令が出た。それでも抵抗運動は続いた。

窓の外からカン、カンと音が聞こえた。主婦の反政府運動「鍋たたき」だ。ひどい政治のせいで鍋に入れる食べ物がないという怒りである。音は四方八方から15分間、鳴り響いた。

そのあと暗闇をついて流れたのが「第九・歓喜の歌」のメロディーだ。低く、うめくように聞こえた。

「第九」を作曲し終えたとき、ベートーベンは耳が聞こえなくなっていた。音楽家として致命的な障害だ。

悲哀のどん底で「苦悩をつき抜けて歓喜に至れ!」と主張したのが、この曲だ。「苦悩そのもののような人間が、みずから『歓喜』を創造して世界に贈り物とした」と彼の伝記を書いたフランスの作家ロマン・ロランは言う。

「歓喜の歌」の原詩「歓喜に寄す」はドイツの詩人シラーが1786年に発表し、後に改訂した。その一部をベートーベンが順序を入れ替えるなどし、1824年に初演した交響曲第9番(第九)の第4楽章に合唱として取り入れた。

シラーが詩を書いたのは、1789年のフランス革命の直前である。専制君主の時代から市民が主人公となる転換期だ。詩のテーマはフランス革命のモットーである「自由、平等、博愛」に通じる。

シラーはそのころ専制君主の支配する故郷を離れて流浪しながら自由をうたう詩を作った。ようやく才能を評価してくれる保護者を得てライプチヒに招かれ、精神も肉体も苦難から解放された。

彼の詩も彼自身も歴史の大きな変わり目を反映し精神の自由を求める時代に合っていたゆえに、多くの人々の共感を呼んだ。

歓びよ、美しい神々の火花よ、

楽園エリュジウムの娘よ

私たちは炎に酔って

天上なるものよ、そなたの聖所に入る

そなたの力は再び結び合わせる

世の習いが厳しく分け隔てたものを

すべての人間が兄弟となる

そなたの柔らかな翼の憩うところ

(矢羽々崇氏の訳から)

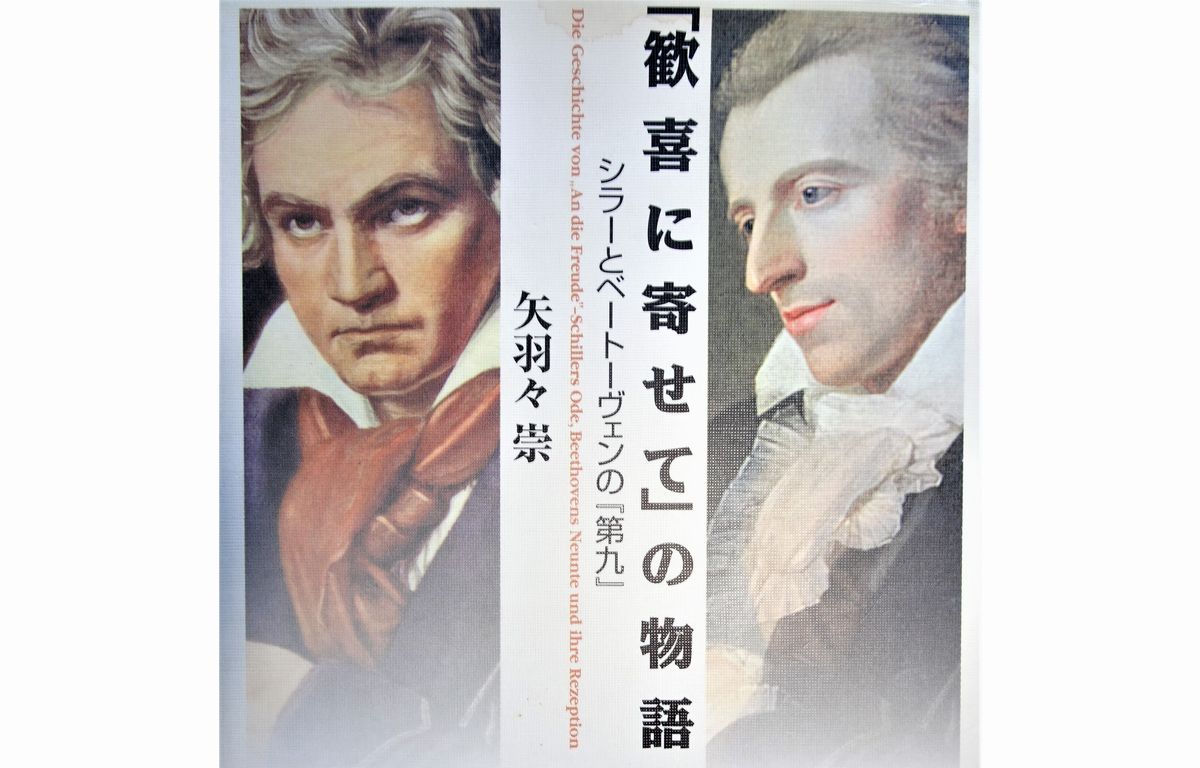

矢羽々崇教授の著書『「歓喜に寄せて」の物語~シラーとベートーヴェンの「第九」』(現代書館)の表紙の一部分

矢羽々崇教授の著書『「歓喜に寄せて」の物語~シラーとベートーヴェンの「第九」』(現代書館)の表紙の一部分原詩は108行もある。「つらい苦しみのときに勇気を」と人々を鼓舞し、「恨みや復讐の念を忘れ」と和解を求め、最後には「同胞たちよ、飲もう、声を合わそう」と連帯を呼びかける。

「元は集いの場で一体感を求める『飲み歌』でした。今の参加型の『第九』の原型はここにあります」と、獨協大学の矢羽々崇教授は語る。

387ページもある大著『「歓喜に寄せて」の物語~シラーとベートーヴェンの『第九』』(現代書館、2007年)の著者だ。「当時は人が集まると酒を飲みながら歌いました。歌が大切なメディアだった」とも。

シラーについて、こう指摘した。「彼の詩は分かれていたものを結びつけ、元の幸せな統一状態に戻す意味がある。自然と人間はかつて一体だったのに、今の社会では分断された。それをもとに戻すのが喜びだというのが、この詩の大きなメッセージです。誰もが兄弟というのは自由と博愛の意味が込められている」。

古い建築が残るライプチヒの街=2019年11月、筆者撮影

古い建築が残るライプチヒの街=2019年11月、筆者撮影統一を考えたのはベートーベンも同じだ。矢羽々教授は「ベートーベンは合唱と交響曲の融合を成功させようとした」と語る。

当時のベートーベンの状況を説明した。「耳が聞こえない彼の疎外感は大きかった。甥の養子問題で悩み経済的にも辛く、ロッシーニがもてはやされベートーベンの時代は終わったと言われた。そんな状況の中で作られたのがこの曲。死の3年前の作品で、自分自身を奮い立たせるような内容」なのだ。

教授は演奏の歴史にも触れた。「19世紀は人々が自由を求めた時代で、労働者の祭典のメーデーでも『第九』を演奏していた」。この歌はだれしも奮い立たせる。

シラーがこの詩を書いたライプチヒは、ドイツの中でもとりわけ文化の香りが高い地だ。世界の見本市の発祥地だし、中でも書籍見本市は定評がある。音楽の世界での存在価値はさらに大きい。

この町に本拠を置くゲヴァントハウス管弦楽団は、世界で初めて市民の自主経営によるオーケストラとして発足した。1743年のことだ。

第1次世界大戦が終結した1918年の大みそか、ゲヴァントハウス管弦楽団は「平和と自由の祝祭」を催し、「第九・歓喜の歌」を演奏した。深夜の12時に第3楽章まで、年を越したところで『歓喜の歌』が入るように、心憎い演出をしたのだ。

これが契機となってライプチヒでは毎年の暮れに「第九」を演奏するのが習慣となった。

それは1932年の大晦日まで続き、やがて首都ベルリンでも演奏するようになった。1933年にナチスが政権をとるとまもなく途絶えてしまったが、ライプチヒでは間もなく復活して今でも大晦日に演奏している。

ドイツの他の都市で久しぶりに大々的に演奏されたのは1989年12月だ。ベルリンの壁が崩壊したあとクリスマスをはさみ東西ベルリンでオーケストラが演奏したことは拙著『心の歌よ!~日本人の「故郷」を求めて』(新日本出版社、2021年2月刊)で詳しく述べた。

指揮したバーンスタインは歌詞の「フロイデ(歓び)」を「フライハイト(自由)」に換えて歌うよう、合唱団員に求めた。

ライプチヒのレストランの壁には、訪れた森鴎外(右)が描かれている=2019年11月、筆者撮影

ライプチヒのレストランの壁には、訪れた森鴎外(右)が描かれている=2019年11月、筆者撮影ベルリンの壁を崩壊させた原動力は、無数の市民による非暴力の不服従運動だった。

その原点となった街が当時の東ドイツの学術都市ライプチヒだ。この町のニコライ教会で若者たちが「我々は考えなくてはならない」などと書いた手描きのプラカードを掲げ、月曜日のミサが終わると信者たちは街中をデモするようになった。

これがきっかけで社会を市民自身の力で変えようという運動になり、非合法デモ、集会が広がって翌1989年10月には7万人の大集会に発展した。その影響が首都ベルリンに及んで11月5日に50万人から100万人と言われる超大規模な集会となり、ついに独裁政権は政権を手放したのだ。

このときライプチヒの市民に非暴力の抵抗を訴えた一人がゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者クルト・マズアだった。壁の崩壊後に彼が指揮して演奏した「第九」は、今でも語り草になっている。

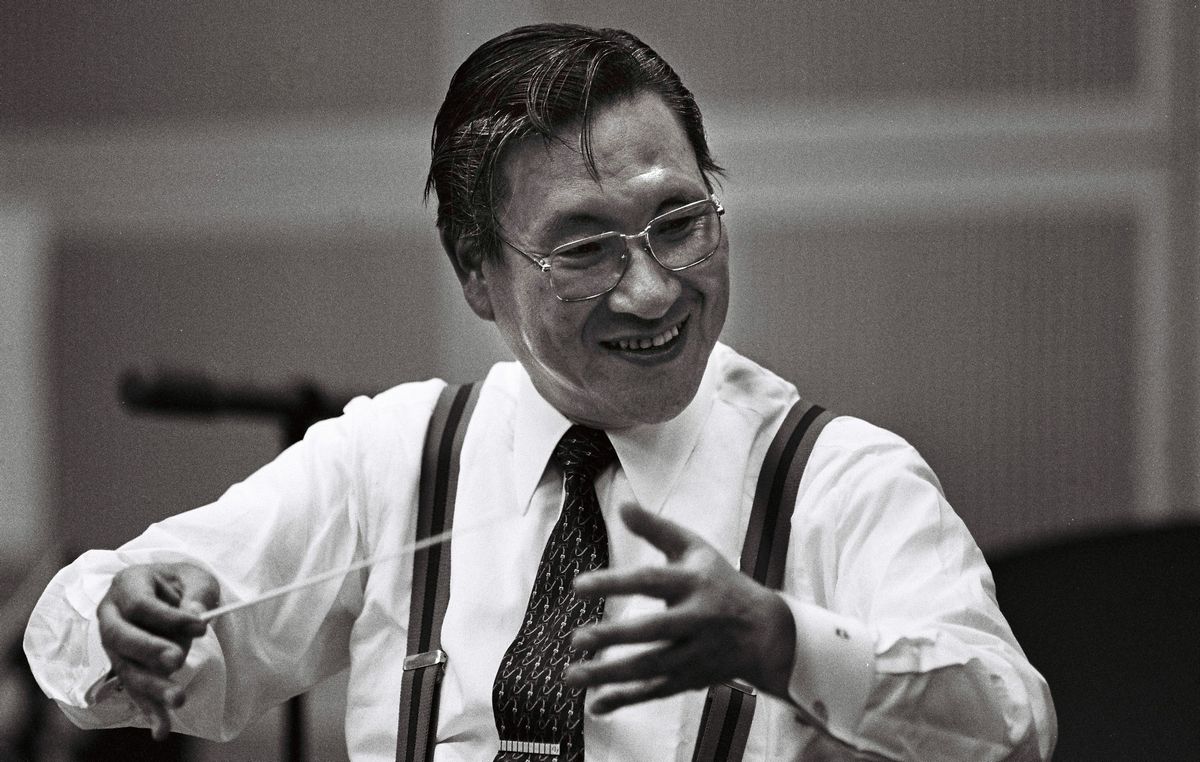

世界に流通するCDの直径は12センチと決まっている。世界共通のサイズを決めたのは日本人だ。当時のソニーを率いた大賀典雄氏。基準となったのは「第九」である。

1981年の春、レコードからCDに転換する時代にCDの開発で提携したのはソニーとオランダのフィリップス社だった。

東京芸大出身の声楽家。芯の通った経営者としてソニーで活躍し、ウォークマンなどを世に送り出した。盟友の巨匠カラヤンと共にCDを開発し、日米半導体交渉を決着させるなど業界代表として尽力。ジェット機やヨットを操る異能も示した。自ら歌い、タクトを振った他、東京フィルハーモニー交響楽団の会長・理事長として身銭も切り、音楽ホールを建設して軽井沢町に寄贈した

東京芸大出身の声楽家。芯の通った経営者としてソニーで活躍し、ウォークマンなどを世に送り出した。盟友の巨匠カラヤンと共にCDを開発し、日米半導体交渉を決着させるなど業界代表として尽力。ジェット機やヨットを操る異能も示した。自ら歌い、タクトを振った他、東京フィルハーモニー交響楽団の会長・理事長として身銭も切り、音楽ホールを建設して軽井沢町に寄贈した基準として考えたのは大賀さんが親しかった指揮者カラヤンの演奏する「第九」で、演奏は69分だった。大賀さんは、さらにオペラも入る75分を収録できる12センチを主張した。フィリップスは「ポケットに入るサイズ」にこだわったが、大賀さんは「それだと店で万引きされやすい」と反論したと笑った。

カラヤンと大賀さんはドイツ留学中に知り合った。1989年にカラヤンが急死した際も、大賀さんはオーストリアのザルツブルクにあるカラヤン邸を訪れて彼の作品の商品化について話し合っていた。

大賀さん自身、元は声楽家だ。17歳のときに「第九」を聴いて真剣に音楽を目指し、オペラにも出演した。2000年にベルリン・フィルを指揮したのをはじめ、すでに11回も「第九」のタクトを振っていた。「『第九』はベートーベンの音楽の集大成です。シンフォニーにコーラスを入れるだけでも当時、それを考えついた人はいなかった」と話す。

大賀さんは「29歳までは音楽家でいた」と、自身の人生を語った。東京芸大の声楽科を卒業し、ドイツに留学してベルリン国立芸術大学音楽学部を卒業したプロの声楽家でもある。

テープレコーダーの音質にクレームをつけたのがきっかけでソニーとかかわり、創業者の盛田昭夫、井深大氏の絶大な信頼を得て入社1年目で部長、34歳で取締役に就任した。最初のうちは部下が飲み会に行ったとき、オペラに出演するため公会堂に出かけた。睡魔に襲われて出番に遅れ、二足のわらじを履くのはやめようと決心したという。

「第九」に関わる人々を追うと、その多くが常識にとらわれず人生に自由を求めて羽ばたいた人のように思える。

「第九」が本場ドイツ以上に根づいたのが日本だ。日本人につきものの年末の年忘れの感覚にぴったり合い、1年を締めくくる行事となった。ただし、日本に入ると自由や平等といった大切なメッセージが消えた。

矢羽々教授は日本で「第九」がこれほど広がる理由の一つに、今の日本の不自由な社会から解放されたいという人々の思いを感じる。一方で、あまりに「第九」が日本で簡単に上演されることを指して「ベートーベンがカラオケ化していく」と嘆いた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください