真意が読み解き難い習主席演説。米国の対中圧力が強まる中で日本は……

2021年07月17日

7月1日に行われた中国共産党の創立100周年記念式典における習近平国家主席の演説は、既に様々なメディアが報じた通り、予想以上に刺激的な内容だった。

まずは、金正恩総書記の演説かと耳を疑った「世界一流の軍隊」という言葉である。よくよく聞くと、その必要性はあくまでも国家主権や安全、発展の利益を「守ること」であり、「中華民族の血には他人を侵略し覇権を追及する遺伝子はない」とのことであるが、穏やかな話ではない。

さらに習主席は、中国に圧力をかければ中国人民の「血肉で築かれた鋼鉄の長城の前に打ちのめされる」としたほか、未来を切り開くためには「偉大な闘争が必要」、「複雑な国際情勢がもたらす新たな矛盾と新たな課題を深く理解し、あえて戦い」という風に、決戦を前に士気を鼓舞するが如く意気込みを示した。

報道によると、習主席は5月末の国内の会議で「謙虚で、信頼され、愛され、尊敬される中国のイメージづくり」に努力するよう指示を出したそうである。この本意は、戦狼外交と形容される高圧的な姿勢を改めるということではなく、イメージ戦略を示したものに過ぎないのであろうが、演説の激しさからは、それすらも放棄したように感じられる。

台湾問題に関しても、強気の姿勢に変わりはない。統一の実現は中国共産党の「歴史的な任務」で「中華の人々全体の願い」であることを確認、「いかなる台湾独立のたくらみも断固として打ち砕く」と宣言、周囲の懸念を一切顧みることなく中台統一を目指す意気込みを改めて示した。

一方で、「覇権主義と強権政治に反対する」としつつ「協力を堅持し、対立をやめ、開放を守る」と対立回避の意志表示ともとれる部分もあった。そもそも、1時間余りの演説のうち、冒頭で触れたような過激な内容は後半の一部に過ぎない。大部分は、共産党100年の歴史を振り返りながら「中華民族の偉大なる復興」を連呼しナショナリズムを鼓舞すること、共産党の実績をアピールし常に人民とともにあることを強調、一党独裁の正当性を訴えることに終始していたと言える。

humphery/shutterstock.com

humphery/shutterstock.comかように習演説の真意は読み解き難いが、理解を深めるため、まず中国共産党100年の歩みを簡単に確認しておきたい。

毛沢東らが中国共産党を結成した際、目指したものは、習演説によると「マルクス主義の中国化」である。マルクス主義とは、やや乱暴に解釈すれば、格差を産み出す資本主義社会を否定し、階級がなく資本は共有され必要に応じて分配される、いわば理想郷的な「共産主義社会」を目指すものである。そして、その過程に社会主義があり、この段階では階級社会が残り、資本家や外国勢力から社会を守るために、まず強力な国家権力が必要であり、生産力を高めるため国家の計画による経済運営も必要だと考える。

共産党の規約に掲げられている「毛沢東思想」とはまさに中国版のマルクス主義に他ならず、中国共産党が資本家や外国勢力から社会を守るために強力な国家権力の構築を進め、資本の集中と計画経済による生産力の拡大に邁進(まいしん)してきた原点はここにある。そして、その目指す先は共産主義社会の実現ということになる。

しかしながら、文化大革命の失敗により「毛沢東思想」は事実上棚上げされ、混乱期を経て鄧小平による改革開放路線へ方向転換する。すなわち、排除すべき海外勢力の力を借りただけでなく、一部が先に豊かになることを許容する「先冨論」が唱えられ、所得格差をも容認した。この極めて現実的な方針転換が、その後の目覚ましい経済発展につながったことは周知の通りである。

poo/shutterstock.com

poo/shutterstock.comこの間に築かれた中国の統治システムは、共産党一党独裁体制でありながら、特に経済成長という面において、以下の三点によって共産主義を目指す独裁政権が持ち得る欠点を補い、自由主義・民主主義体制と比べても完成度の高いモデルだったように思う。

一点目は、現在、チャイナ・セブンと称される中央政治局常務委員会による集団指導体制である。合議制によりチェック機能が働くことで政策の偏りを防ぎ、必要に応じて機動修正も可能となる。

その結果、国家資本主義の下で集められた莫大な資本を効果的に再分配し、輸出と投資の好循環を柱とする極めて高い経済成長を実現した。高成長は国民へ分配する潤沢な富をもたらし、所得格差拡大に対する不満はある程度抑えられた。

二点目は、新しいビジネスに対する規制の緩さである。中国では先に市場が育ち、後から政府の規制が入ることは珍しくない。

最近では、5年ほど前にサービスが始まったシェア自転車が、大手IT企業の参入も相次ぎ瞬く間に中国各都市で普及した。その後、設置場所や保証金管理など規制が導入・強化されるにつれて勢いは失ったが、現在でも市民の足として一定の役割を果たしている。そのほか、遠隔医療や自動運転などの分野で規制のハードルの低さにより5G技術を活用した実証実験が進むなど、特に日本など変革のスピードが遅い国にとっては脅威となった。

三点目として、ネットによる民意の汲み取りを指摘したい。

中国では政策運営に対して選挙など民主主義の手続きによって民意を反映することができないが、中国政府がネット上に飛び交う市民の声を、かなりの人手をかけてチェックしている。主な目的は市民の監視であろうが、民意が汲み取られ政策に反映されることもあり、中国の政治システムの問題点である民意反映の欠如を補う面もある。

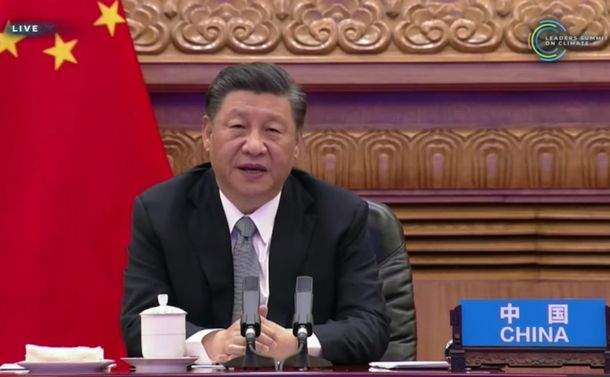

中国の習近平(シー・チン・ピン)国家主席=2021年4月22日、米国務省ウェブサイトの中継動画から

中国の習近平(シー・チン・ピン)国家主席=2021年4月22日、米国務省ウェブサイトの中継動画から 習近平主席が共産党総書記に選出された2012年11月当時は、党内民主化が進むのではないかと期待する声も聞かれた。太子党と呼ばれる共産党幹部子弟との関係だけでなく、多方面に配慮できる人物と評され、また、前主席の胡錦涛とともに政治局委員を選ぶ選挙の実施に前向きだと報じられたこともあった。

しかしながら、実際には反腐敗という名目の下、政敵を次々と葬り去り、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください