失敗だらけの役人人生㉕ 元防衛事務次官・黒江哲郎が語る教訓

2021年08月12日

防衛省情報本部を紹介する同省のサイトより

防衛省情報本部を紹介する同省のサイトより2017年まで防衛省で「背広組」トップの事務次官を務めた黒江哲郎さんの回顧録です。防衛問題の論考サイト「市ケ谷台論壇」での連載からの転載で、担当する藤田直央・朝日新聞編集委員の寸評も末尾にあります。

防衛省在職中には、いくつか大きな仕事に携わる機会も頂きました。今振り返って感じるのは、そうした大きな仕事を成就させる際には、必ずその仕事の大義を信じ、これを推進しようという信念を持ったキーパーソンが存在するという事です。今回は、その具体例として情報本部の設立に関する経緯をご紹介したいと思います。

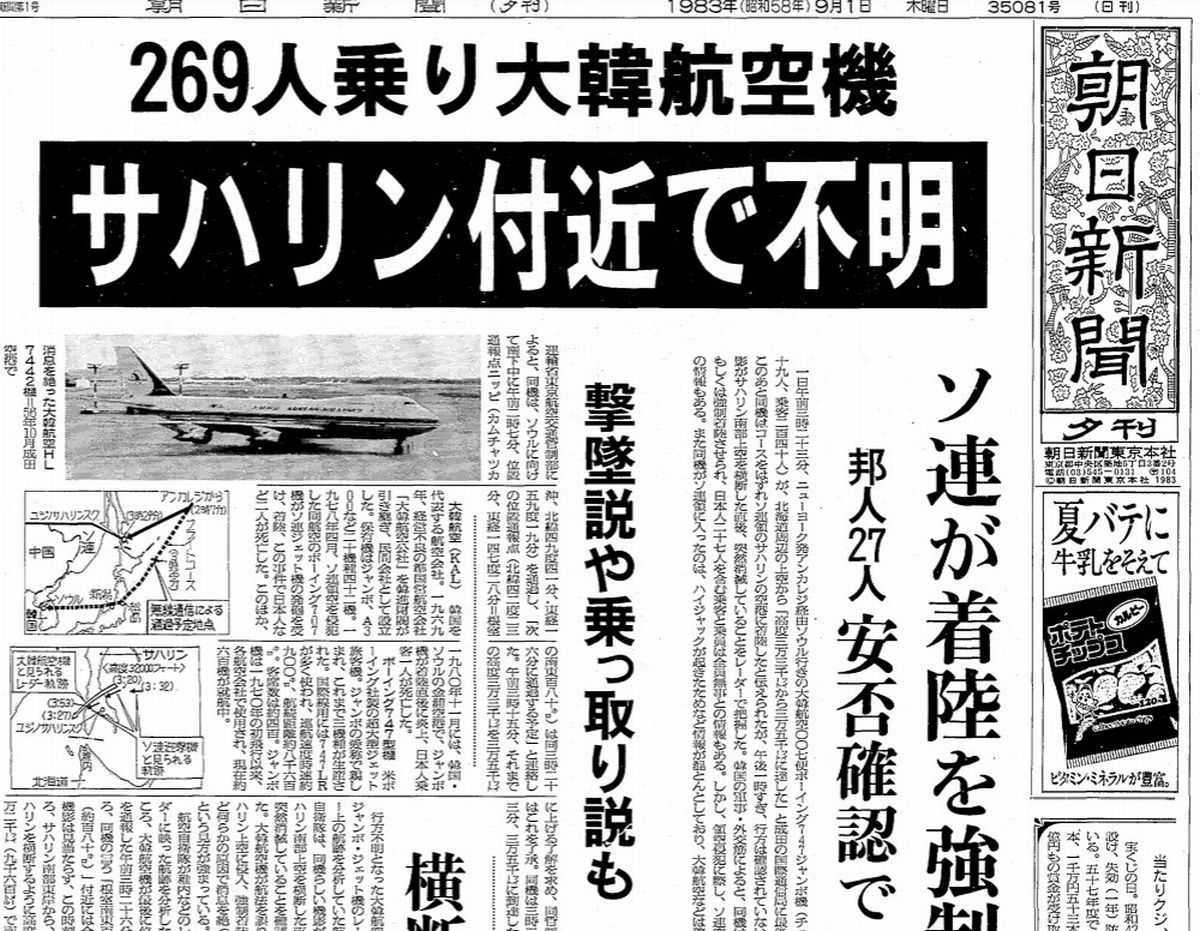

1983年(昭和58年)9月1日の朝、テレビで米国ニューヨークを飛び立って韓国ソウルへ向かっていた大韓航空機007便が北海道北方沖で行方不明になったというニュース速報が流れました。入庁3年目だった私は、研修のため泊まり込んでいた部隊でこの知らせを聞きました。

当初、「樺太に強制着陸させられた」とか「ハイジャックされた」、「ソ連に撃墜された」といった様々な憶測報道が流れましたが、そのうちに米国から「ソ連軍機が007便を撃墜した」との発表がなされました。その数日後、国連安保理の席上でソ連軍機と地上管制官との無線によるやり取りの録音が流され、ソ連軍機が大韓航空機を撃墜したことが明らかになりました。

大韓航空機撃墜事件の第一報を伝える1983年9月1日の朝日新聞夕刊1面

大韓航空機撃墜事件の第一報を伝える1983年9月1日の朝日新聞夕刊1面動かぬ証拠を突きつけられたソ連は撃墜を認めざるを得ず、国際社会の中で更に孤立を深めました。同時に、ソ連を追い込んだこの無線を傍受したのは自衛隊の情報機関だったことも公表されました。その頃情報部門に勤務していた同期生がそれを聞いて「やった!」と言っているので、理由を聞いてみると「調別が良い仕事をしたんだよ」という答が返ってきました。私が「調別」という聞きなれない機関のことを知ったのは、この時が初めてでした。

大韓航空機撃墜事件から五年近く経った1988年(昭和63年)3月上旬のある日、防衛局運用課の部員だった私は上司の運用課長に呼ばれました。当時担当していた統合運用強化の話かと思って課長室に入ったところ、渡された資料には運用ではなく情報組織の統合案が記されていました。事と次第を飲み込めないまま、課長から「この夏に調査第1課に異動して統合情報組織の設立を担当してもらう。ついては今月末から米国の情報組織を勉強してきてほしい」と言い渡されました。

聞けば統合情報組織というのは、当時の防衛局長(西広整輝氏=編集部注)が、総理などの意思決定に防衛庁の情報をより有効に生かしてもらうために発案したとのことでした。寝耳に水の話で、さらに英語には全く自信がなかったため戸惑いましたが、私に拒否権などありませんでした。陸幕運用課の二佐が一緒に行くことになっているから大丈夫、と励まされ、3月末に二人で成田を飛び立ちました。

1989年、記者会見する西広整輝・防衛事務次官=東京都港区の防衛庁。朝日新聞社

1989年、記者会見する西広整輝・防衛事務次官=東京都港区の防衛庁。朝日新聞社そもそも米国本土に足を踏み入れるのも初めて、防衛庁の情報組織やその活動についてもほとんど知らず、英語もからっきし、という状態ですから調査はスムーズには行きませんでした。しかし、米国側は防衛庁のこのプロジェクトに大いに関心を持っていて、国防情報局(DIA)の情報官が付きっきりで米国国防省の様々な情報組織を連れ回してくれた上、文字通り手取り足取り米国の情報活動や予算の仕組み、組織統合の経験などを親切にブリーフしてくれました。四週間にわたる調査で到底覚え切れないほどの情報を頭に詰め込んで、4月末に帰国しました。

帰国するとすぐに防衛局長に呼ばれ「何でもいいから考えていることを言ってごらん」と言われました。局長は25年も先輩で、その頃既に「ミスター防衛庁」と呼ばれていて、私などまともに口をきいたこともありませんでした。緊張し切って説明したのは、米国で教えられたことの受け売りでした。詳しくは覚えていませんが、「Intelligence Cycle」すなわち情報の要求→収集→分析→配布・報告というサイクルが重要であること、質の高い分析のためには様々な情報源から集めた情報を一つの分析組織に集約して「All Source Analysis」を行うのが効果的であることなどを話したのだと思います。

30分ほどの説明が終わった後、局長はぼそりと一言、「まあそういうことだよ」とおっしゃいました。よくわからないながらも、帰って良いという事だけは理解し、大汗をかきながら局長室を出ました。その後ほどなくして、調査第1課への異動を命じられました。

調査第1課に配属されて情報実務を経験し、初めて例の「調別」すなわち陸幕調査部調査第二課調査別室の力量を知ることとなりました。調別はいわゆる電波情報を収集・分析する機関で、戦略的に極めて価値の高い情報成果を生み出していました。そこで、この実務経験と米国での調査結果とを突き合わせつつ防衛庁内の情報関係部署を情報本部に統合するプロジェクトに着手しました。当初は庁内に存在する全ての情報関係部署を一元化しようという案からスタートしましたが、予想通り組織を吸い上げられる各幕の反対は強烈でした。

前職の運用課で統合運用を担当していたので、「統合」という語に対する各幕の拒否反応は知っていたつもりでしたが、情報部門は運用部門の比ではありませんでした。ある人からは「運用部門で統合の種をまけば芽くらいは出るが、情報部門はペンペン草も生えない不毛の地だ」と言われました。最初はその言葉さながらの厳しい議論が延々と続きました。

※イメージです

2010年、日本国内=朝日新聞社

2010年、日本国内=朝日新聞社当時、軍事情報の収集や分析、さらには政策決定者に対する報告に関しては、様々な問題がありました。各自衛隊は様々な情報収集器材を運用してそれぞれが関心を有する情報を収集し、分析していましたが、報告先は各幕僚長や部隊指揮官にとどまっており、その成果が他の自衛隊との間で共有されたり、あるいは大臣や総理に報告されたりすることは稀でした。様々なソースから得られる情報がクロスチェックされる機会も乏しく、分析成果の質の向上につながることもありませんでした。

また、国内外の種々の公刊資料を分析したり海外地域・諸国事情を分析したりする部署は内局はじめ各自衛隊にそれぞれ存在しており、非効率な業務運営が行われていました。例えば、米国が年次国防報告を発表すると、それぞれの部署が一斉に翻訳にかかりきりになるといったことが見られました。これらの問題は、情報組織が各幕僚長や部隊指揮官の下に置かれて、彼らのために活動している以上、ある意味当然の事でした。

他方、国際情勢の流動化が進む中で、総理や大臣といった政策決定レベルにとって軍事情報の重要性は増加していました。調別が収集したソ連機の交信情報がソ連を窮地に追い込んだ大韓航空機撃墜事件の例はその典型でした。自衛隊の各部隊や機関が収集・分析している軍事情報を総理や大臣へ日常的・継続的に報告するためには、総理や大臣との距離が従来以上に近いところへ情報組織を置く必要があります。

このため、新たな統合情報組織に関する我々の当初案は、自衛官の最高位で大臣や総理に対する補佐機能を有する統幕議長の下に全ての情報部門を集約する、というものでした。自衛官である統幕議長の下に置くことで、組織を手放す各自衛隊側の反発を和らげたいという考慮も働きました。

2013年、電子情報収集を担う防衛省情報本部の大井通信所=埼玉県ふじみ野市。朝日新聞社ヘリから

2013年、電子情報収集を担う防衛省情報本部の大井通信所=埼玉県ふじみ野市。朝日新聞社ヘリから加えて、内局や各自衛隊の情報部門を大規模な統合組織に集約することで、情報部門に勤務する自衛官や事務官の処遇を改善しようという意図もありました。従来のように内局や各自衛隊に小規模な情報部門が点在する形態では、情報部門の最高位ポストといってもたかが知れていました。

情報分析には一定の経験が必要なので、ひとたび情報部門に勤務すると長期勤務となりがちですが、いかに長期間勤務してスキルアップしても到達できるポストには限界があるとしたら、情報部門で働く職員の士気はなかなか上がりません。しかし、これを集約して大規模なものにすれば、規模に見合った高いランクのポストを設けることとなり、より高い地位に就ける可能性も出て来るので、ベテランの情報関係者の士気高揚につながることを期待したのです。

各幕との議論では、情報の統合の必要性や情報関係職員の処遇改善の議論を展開しましたが、すぐには理解を得られませんでした。統合情報組織の設立に反対する各幕の主張の背景には、「これまで営々と苦労して投資し、育て上げてきた組織を勝手に取り上げられるのには反対だ」という強い感情論がありました。

しかし、統合すれば総理や大臣に報告される情報の質が上がるだけでなく、結果として各自衛隊も裨益することとなります。また、「投資してきた」と言ってもそれは国民の税金であり、どこかの自衛隊のお金ではありません。縄張り意識に囚われて、国家機能の強化に協力しないのは不適切です。さらに、組織を統合して大きくすることで、従来あまり恵まれなかった情報職域の要員の処遇改善も実施しやすくなります。

そういった議論を続けて行くうちに、各自衛隊にとってのレッドラインも見えてきました。例えば、周辺国の装備の性能などに関する情報は、戦場で死命を制するものとなり得ます。そうした戦闘に直結するような情報は、部隊運用や装備の技術的ノウハウ等に精通した各自衛隊が担当するべきだ、というのが各幕の主張の核心でした。長い議論の末、最終的にそうした戦術情報機能は各自衛隊に残し、国際情勢全般や周辺地域の軍事情勢などのいわゆる戦略情報については一元化する、という方向となりました。

これは米国防省内での区分にも合致していました。すなわち、戦略情報は統合組織であるDIAが、戦術情報は各軍情報部がそれぞれ担当するという仕切りです。この結果、防衛庁の情報本部は調別を主体として内局、各幕の公刊資料分析部門や画像・地理部門などを加えたものとするという方向が決定されました。

米国防情報局(DIA)のサイトより

米国防情報局(DIA)のサイトよりところで、この検討の過程では、我々の訪米調査をアレンジし自らアテンドしてくれた米国DIAの情報官のJ氏が様々な相談に乗ってくれました。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください