失敗だらけの役人人生㉖ 元防衛事務次官・黒江哲郎が語る教訓

2021年08月19日

2007年、防衛省の看板の除幕をする久間章生防衛相(左から2人目)ら=東京都新宿区。朝日新聞社

2007年、防衛省の看板の除幕をする久間章生防衛相(左から2人目)ら=東京都新宿区。朝日新聞社2017年まで防衛省で「背広組」トップの事務次官を務めた黒江哲郎さんの回顧録です。防衛問題の論考サイト「市ケ谷台論壇」での連載からの転載で、担当する藤田直央・朝日新聞編集委員の寸評も末尾にあります。

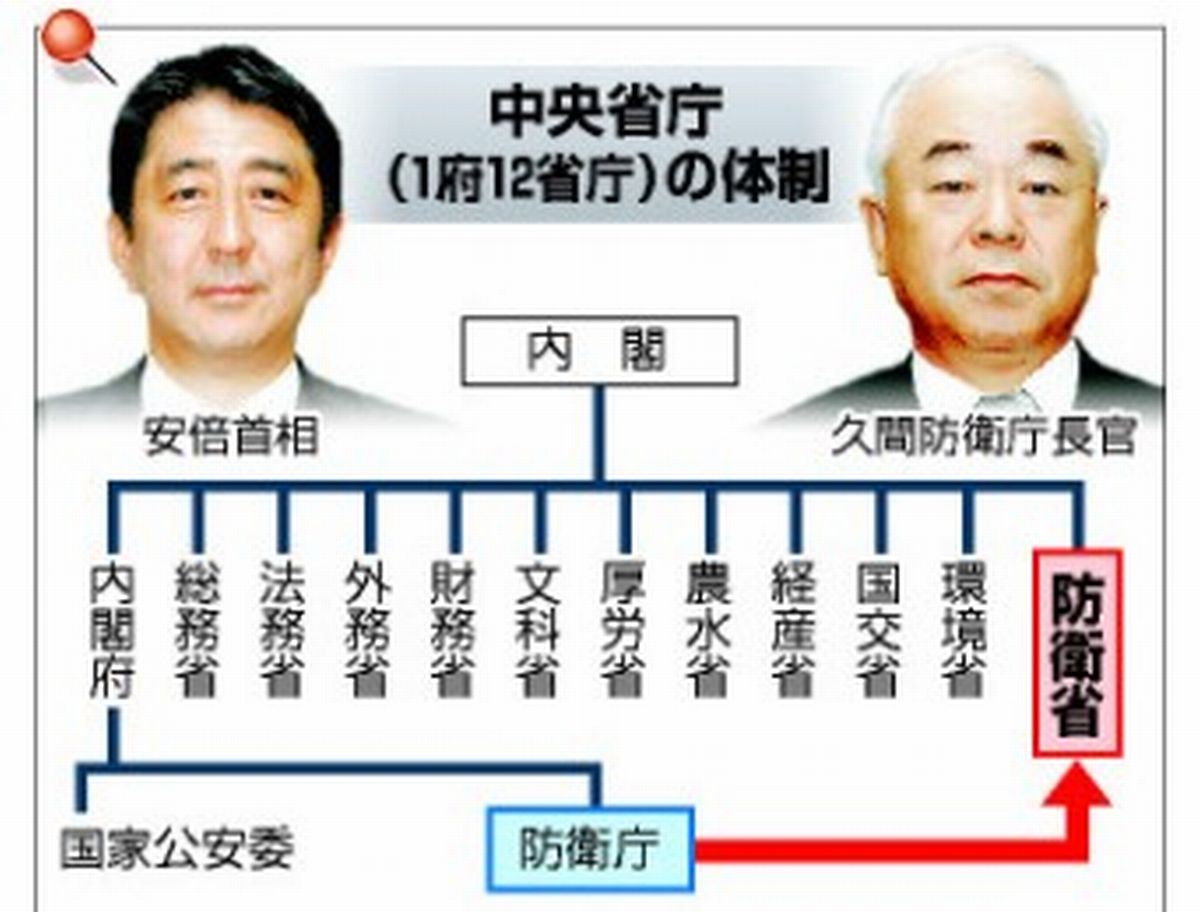

2001年(平成13年)1月、中央省庁再編が行われ、1府12省庁体制がスタートしました。縦割り行政の弊害を排するため、従来の組織建てを変え省庁を大くくりにするのがこの改革の目玉でした。これにより、経済企画庁や科学技術庁、国土庁、環境庁などの各庁は内閣府や文部科学省、国土交通省などに統合されたり環境省に衣替えしたりすることとなり、国務大臣をトップにいただく「庁」は防衛庁だけとなりました。

この行政改革案は、当時の総理(橋本龍太郎氏=編集部注)ご自身の指導の下、1996年(平成8年)から1997年(平成9年)にかけて「行政改革会議」において議論された成果に基づいたものでした。検討過程では「防衛庁を省にしてはどうか」という議論も一部にありましたが、防衛庁から省昇格を目指して打って出ようとする機運は乏しく、政府内でも与党内でも応援する声は今一つ盛り上がりを欠きました。

結局1997年(平成9年)にまとめられた行政改革会議の最終報告では「現行の防衛庁を継続する」とされ、「別途、新たな国際情勢の下における我が国の防衛基本問題については、政治の場で議論すべき課題である」として継続検討となりました。将来に含みは残ったものの、防衛庁だけが大臣庁として取り残されることとなった訳です。行政改革会議の結論が出た後、議論に携わっていた与党議員からは「防衛庁からの働きかけがなかった」と指摘されました。

しかしその後、2001年(平成13年)になると、当時の官房長(守屋武昌氏=編集部注)を中心に精力的な巻き返しが始まりました。働きかけが奏功し、保守党が防衛庁の省昇格法案を議員立法として国会提出したことが大きな転機となりました。

2001月6月29日付の朝日新聞朝刊政治面。保守党による防衛庁の省昇格法案提出を短く伝えている

2001月6月29日付の朝日新聞朝刊政治面。保守党による防衛庁の省昇格法案提出を短く伝えている当時はいわゆる有事法制の整備が政治日程に上っており、2002年(平成14年)には自民・公明・保守の与党三党で有事法制の整備の後には「国家安全保障体制の一層の強化のため、防衛庁の「省」昇格を最優先課題として取り組む」との合意がなされました。有事法制が2004年(平成16年)までに整備された後、2006年(平成18年)6月には自公両党の議論を経た上で、防衛庁を省に移行させるための防衛省設置法案が国会に提出されました。

私はこの当時英国留学や総理官邸、内閣官房勤務などでほとんど本庁におらず、調整過程を直接間近で見ていた訳ではありません。しかし、同年8月に内閣官房での勤務を終えて文書課長として防衛庁に復帰した時には、最初に保守党に渡りをつけた官房長が次官に昇任して、自ら省昇格の陣頭指揮をとっておられました。

防衛庁は旧総理府の外局として設置されましたが、その位置づけの見直しについては過去にも議論されたことがありました。防衛庁創設からちょうど10年後の1964年(昭和39年)には、省移行法案が閣議決定までされながら国会に提出されないままに終わるという出来事がありました。

この時には、前年に自民党総務会でも省移行決議がなされていたのですが、翌年に臨時行政調査会が省移行は緊急性に乏しいとの見方を示したこともあり、軽武装・経済復興優先の路線を採ってきた当時の政府・与党は国民世論との関係で時期尚早と判断したものと思われます。公式には、会期末が近く審議時間がとれないとの理由で国会提出は見送られ、その後の国会にも提出されることはなく、省昇格は立ち消えとなりました。

ところで、「省」と「庁」とでは何が違うのでしょうか。例を一つ挙げると、各省の大臣は自分の省の案件について内閣総理大臣に対して閣議を求めることが出来ますが、防衛庁長官にはその権限がない(内閣法第4条)ので、閣議が必要な場合には防衛庁の親元に当たる内閣府(以前の組織なら総理府)の長である内閣総理大臣に依頼しなければなりません。

朝日新聞社

朝日新聞社依頼を受けた内閣府の長たる総理は、内閣の首長たる総理に対して閣議を求めることとなります。このほか、府省令の発出(国家行政組織法)、財務大臣に対する予算要求(財政法)、行政財産の管理(国有財産法)、物品の管理(物品管理法)等の場合にも同様の手順が必要となります。

他方、内閣府の関与は形式的なものに止まり、防衛庁の原案が内閣府によって変更されることはありませんでした。また、総理府の外局として大臣庁がたくさん存在した時代にはそれらの庁においても同様の手続きがとられていたので、特に防衛庁だけが違和感を持つことはありませんでした。多少煩雑ではあったものの業務上の実害はなかったため、ボトムアップ的に省移行を求める動きは起きにくく、1997年(平成9年)の行政改革会議の議論に乗り遅れたのもこの辺に理由があったように思われます。

しかし、省庁再編により国務大臣を長とする外局組織が防衛庁だけになると様相が変わりました。特にこの時期、自衛隊は国連PKOや国際緊急援助活動などの海外活動に参加するとともに、阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件を通じて災害対応でも能力を発揮しており、自衛隊の活躍ぶりと「庁」という位置づけがいかにもアンバランスだとの印象を与えるようになりました。

郵政民営化により、国家公務員全体の人員数の四割を防衛庁・自衛隊が占めるようになると、そんな大組織が「庁」に過ぎないといういびつな組織建てが益々際立つこととなりました。さらに、諸外国においても、国防を担う組織を他の国家機関よりも格下に位置付けているような例はありませんでした。

2006年(平成18年)の法案審議の過程では、国際情勢等が変化して自衛隊の活動が増えたことにより政策官庁としての重要性が増したこと、内閣府を通すという事務を簡素化すべきこと、諸外国と同様の組織建てとすべきこと等が省移行の必要性として説明されました。これに対して、反対する側からは、新たな機能の追加がないので組織を変える必要性が乏しいこと、庁であっても自衛隊の運用に支障が生じるものではないこと、アジア諸国の反発を招き外交上得策でないことなどの反論がなされました。

2006年、防衛庁の省昇格などに反対し原爆ドーム前で座り込んだ広島県原水禁などのメンバー=広島市。朝日新聞社

2006年、防衛庁の省昇格などに反対し原爆ドーム前で座り込んだ広島県原水禁などのメンバー=広島市。朝日新聞社文書課長として法案を担当していた私の目には、こうした議論は立法事実を争っているのではなく価値観・イデオロギーを争っているものと映りました。要するに、国防組織を「その意義に相応しい位置づけにすべきだ」という考え方と「格下に置いておくのが平和主義だ」と言う考え方の対立という構図です。

秋の臨時国会で省移行法案の説明に明け暮れていた頃、コアな反対野党への説明はもっぱら私が担当していました。ある日、反対議員グループの会合へ赴いて説明していたところ、「有事法制は整備する、防衛庁は省にする、そんなことでいいのかっ」と難詰されました。相手は、まさに有事法制の整備や防衛庁の省移行は平和への脅威だと考えていた訳ですが、私はそれこそが我が国の平和に資すると考えていたので「はい」と即答しました。すると、相手は鼻白んで黙ってしまいました。

また、別の党では、メインテーブルの国会議員と質疑応答をしている最中にいきなりバックシートから罵声を浴びせられました。議員とのやり取りが普通の会話だっただけに、バックシーターの党職員だか議員秘書だかの乱暴な口ぶりと態度には強い違和感を覚えました。

※イメージです

2020年、野党ヒアリングに臨む防衛省関係者ら(手前)=国会内。朝日新聞社

2020年、野党ヒアリングに臨む防衛省関係者ら(手前)=国会内。朝日新聞社こういう議論の仕方は、法案の立法事実などを問いただすという理詰めの態度ではありません。おそらく彼らは防衛庁を他の役所よりも格下のままにしておくことが平和主義なのだと理屈抜きに固く信じていたため、自分の価値観と相容れない考えを提起されて、怒り、威圧しようとしたのだろうと思います。

しかし同時に、与党や防衛庁の一部に「省移行も大事かも知れないけれど、当面何か決定的な不都合がある訳でもないし、他に優先すべき政策課題はたくさんあるのではないか」というような冷めた雰囲気があるのも感じていました。省移行は、実務上のニーズからボトムアップ的に生まれた課題と言うよりは、価値観・イデオロギーに係る課題です。価値観・イデオロギーの争いに勝ったところであまり実益はないし、思い入れの乏しい人たちはどうしてもノリが悪くなるということだったのではないかと思います。

こうした課題については、国民意識を踏まえた政治判断を下してもらう必要があります。そのために役人がすべきことは、大義を信じ、情熱をもって政治家に訴えることです。通常のボトムアップ型の法案のように、立法事実と法案内容を淡々と説明するだけでは意が伝わらないのです。

これを実行したのが「防衛庁の天皇」と言われた当時の次官でした。当初の保守党に対する働きかけも、省移行法案に対する公明党の同意の取り付けも、次官の強い指導の下で関係者が情熱を傾けて取り組んだからこそ結果を出すことが出来たのだと思います。

防衛省の動画「平成18年防衛庁記録」より

防衛省の動画「平成18年防衛庁記録」より私が文書課長に着任した時、省移行法案は春の通常国会に提出され継続審議になっていました。このため、着任するとすぐに法案通過を目指して全庁挙げて大々的なキャンペーンを始めました。

当時国民各層の幅広い理解と支持を得るため、既にA4版1枚紙のペーパーを八つ折りにしたコンパクトなパンフレットが完成していました。これは八つ折りの表裏それぞれの面に省移行の必要性やメリットが印刷されている優れもので、与党政調の指導・協力を得て作成されたものでした。折りたたむと小さな紙片になるので携行しやすく、与党の議員先生方にたくさん渡して地元で配ってもらうとともに、我々も様々な場面で活用させて頂きました。

次に、佐世保や旭川など自衛隊の基地や駐屯地の所在する自治体で地方説明会を実施し、自衛隊支援者に法案をアピールし協力をお願いしました。説明会では私自身が法案の意義や必要性を説明するとともに、国際平和協力活動に参加した幹部自衛官にも参加してもらって現場での活動の様子を紹介して頂き、自衛隊が国の代表として海外でも頑張っていることをアピールしました。

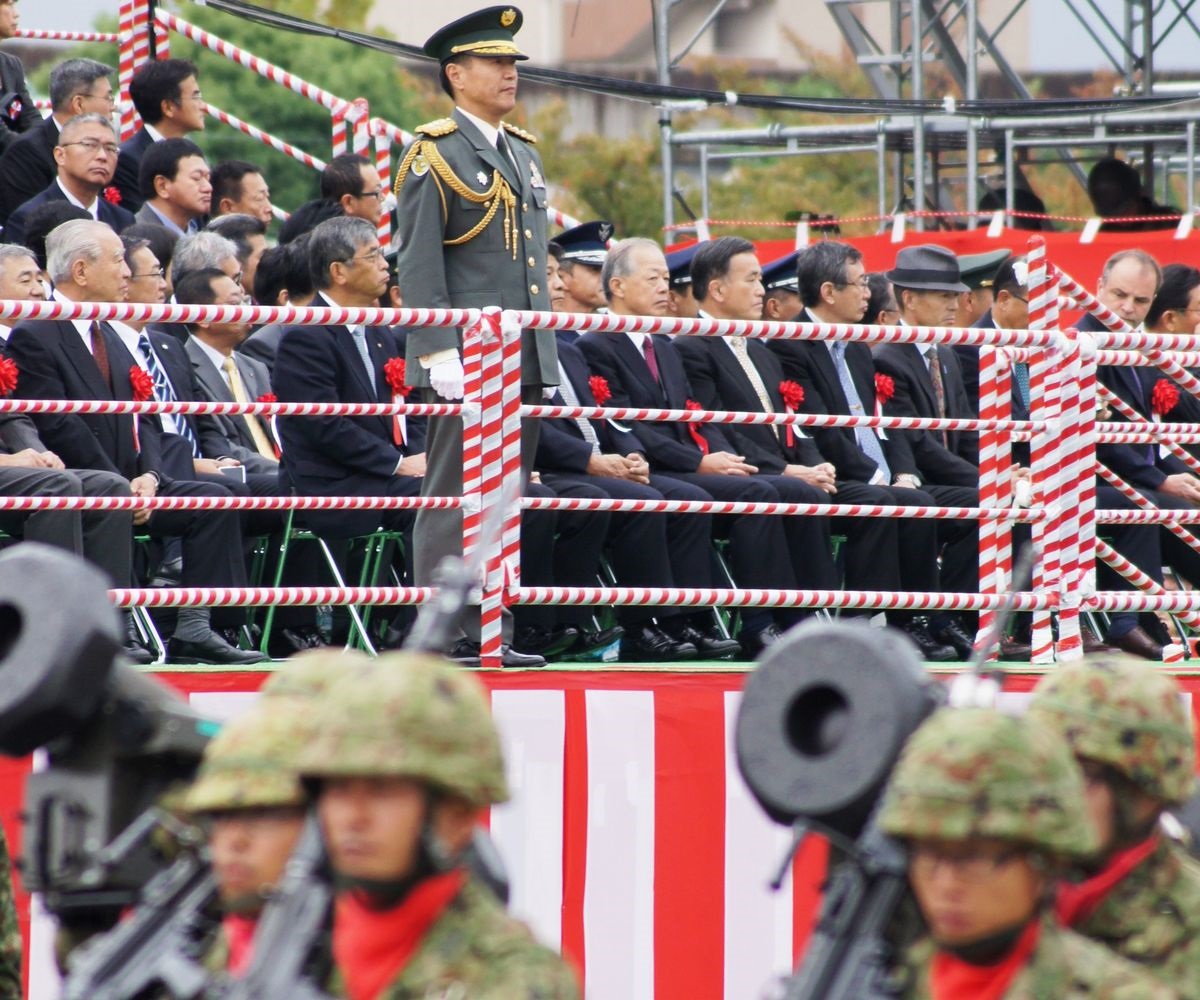

また、当時最大野党だった民主党は省移行法案に対する賛否をなかなか決めなかったので、我々は何とか賛成してもらおうと様々なアプローチを繰り返しました。中でも効果があったのは、駐屯地や基地の記念行事の際の説明です。行事には与野党を問わず多くの地元国会議員が参加するのですが、その際に基地司令や駐屯地司令から省昇格の必要性をアピールしてもらったのです。

※自衛隊記念行事のイメージです

2015年、陸上自衛隊守山駐屯地での陸自第10師団創立53周年式典=名古屋市。朝日新聞社

2015年、陸上自衛隊守山駐屯地での陸自第10師団創立53周年式典=名古屋市。朝日新聞社国会議員への説明は東京で内局の職員が行うのが通例で、地方の部隊指揮官などが行うことは普通ありません。しかし、省移行は自分たちの組織の位置づけの問題なので、活動ぶりに相応しい位置づけにしてほしい、国防の責務を担い全国家公務員の四割を占める大勢力の自衛隊を抱える防衛庁が格下の「庁」というのはバランスに欠けるといったことを説明してもらい、態度を決めていない野党の先生方には「ぜひ賛成してほしい」と訴えてもらいました。

併せて、国会議員の地元事務所にも各自衛隊地方連絡部(当時)関係者が説明に赴いて理解を求めました。こうしたキャンペーンに対して苦情を言ってきた議員もおられましたが、どんなに嫌がられても理解を得て賛成に回ってもらうべくひたすら根気よく説明を続けました。また、現役からの説明だけでなく隊友会、父兄会、郷友連盟といったOB団体からも国対や各議員へ陳情してもらいました。

当時の自民党の国会対策委員長(二階俊博・現自民党幹事長=編集部注)は省昇格の強力なサポーターで、防衛庁が行っている昇格キャンペーンの手が少しでも緩むと「防衛庁の姿が見えない」とプレッシャーがかかったという背景もありました。政策を進めていくときに業界団体などの活動を盛り上げてムードを作っていくという永田町方面の常識の一端を垣間見たような気がしました。

2006年、野党との国会対策委員長会談に臨む自民党の二階俊博氏(左)と公明党の漆原良夫氏=国会内。朝日新聞社

2006年、野党との国会対策委員長会談に臨む自民党の二階俊博氏(左)と公明党の漆原良夫氏=国会内。朝日新聞社私が記憶している限り、文官・自衛官を問わず全庁挙げて施策推進キャンペーンを行ったのは後にも先にもこの時だけでした。通常、防衛省の政策は政治的・イデオロギー的批判にさらされることが多いため、自衛官が積極的に発言することは稀です。しかし、本件は組織のステイタスに直結する課題であり、文官も自衛官も等しく関与するのがむしろ自然でした。さらに、こうしたキャンペーンを繰り返すことで、一部にあったノリの悪い雰囲気も徐々に克服されていくという効果もありました。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください