失敗だらけの役人人生㉘ 元防衛事務次官・黒江哲郎が語る教訓

2021年09月02日

首相官邸で記者会見する首相当時の小泉純一郎氏(03年、左)と安倍晋三氏(17年、右)=朝日新聞社

首相官邸で記者会見する首相当時の小泉純一郎氏(03年、左)と安倍晋三氏(17年、右)=朝日新聞社2017年まで防衛省で「背広組」トップの事務次官を務めた黒江哲郎さんの回顧録です。防衛問題の論考サイト「市ケ谷台論壇」での連載からの転載で、担当する藤田直央・朝日新聞編集委員の寸評も末尾にあります。

前回まで二回にわたり、行政官の先輩達が信念を持って情報本部の創設や防衛庁の省移行に取り組まれた例を紹介しました。今回は、政治家の信念、特に総理大臣のイニシアティヴで成就した事例として有事法制と平和安全法制を紹介します。

防衛省にとって、自衛隊の行動に関する法制度を整備することは前身の防衛庁時代からの長年の課題でした。昭和29年に防衛庁設置法が制定されて防衛庁が創設された際、自衛隊の行動に関する手続きや権限を定めた自衛隊法も同時に制定されました。しかし、自衛隊法が定めていたのはあくまで骨格で、実際に何か事が起きて自衛隊が行動する場合に必要となる様々な細部事項は不明確なままでした。

このため、外敵の侵略を排除するため行動している自衛隊の戦車が赤信号に遭遇したら止まらなければならないのか、といった議論が生じました。これはいささか誇張された設問ではありましたが、平素の国民生活を律している様々な法制度と有事における自衛隊の行動との関係はきちんと整理する必要がありました。

しかし、戦後の日本社会には軍事に関連する事項への忌避感が根強く存在し、「有事に必要な自衛隊の行動権限を整備すべきだ」などと言おうものなら即座に「軍国主義の復活」といったレッテルを張られるような雰囲気が支配的で、必要な検討はなかなか進みませんでした。このような政治的に機微な課題を前進させることが出来るのは、政治家の決断以外にありませんでした。

1984年(昭和59年)、長官官房法制調査官室に勤務していた私は、いわゆる有事法制研究の第二分類のとりまとめの作業に関与していました。法制調査官室は、防衛庁関係の法令の解釈や法令案の立案に当たる部署で、現在の文書課法令審査に当たります。

有事法制研究は、1977年(昭和52年)に時の総理(福田赳夫氏=編集部注)の了承の下に、防衛庁長官の指示によって開始され、「自衛隊の任務遂行に必要な法制の骨幹は整備されているものの、なお残された法制上の不備はないか、不備があるとすればどのような事項か等の問題点の整理」を目的として、「立法の準備ではない」という前提付きで行われていたものでした。防衛庁の研究においては、対象の法令を第一分類(防衛庁所管法令)、第二分類(他省庁所管法令)及び第三分類(所管省庁が明確でない事項に関する法令)に分け、第一分類については既に1981年(昭和56年)に研究成果が取りまとめられて公表されていました。

有事法制研究について伝える1981年4月23日の朝日新聞朝刊1面

有事法制研究について伝える1981年4月23日の朝日新聞朝刊1面私は、第二分類の法令の中で運輸省や警察庁の所管法令を担当し、各省庁と議論・調整しながら成果の取りまとめに当たりました。当時はマスコミ・世論の批判が強く、調整過程においては各省庁も警戒心を隠しませんでした。ある省庁(私の担当ではありませんでした)から真顔で「自衛隊って違憲なんでしょ?」と言われたなどという噂が流れるほどでした。それでも1984年(昭和59年)秋には、道交法との関係で自衛隊車両を緊急車両とする、海上交通安全法の手続きの迅速化を図る、戦死者に備えて墓地・埋葬法の特例措置を設けるなどといった第二分類の研究成果をとりまとめることが出来ました。

ただ、この成果はあくまでも研究にとどまり、具体的な立法作業は一切行われませんでした。また、有事における国民の避難誘導や民間船舶・航空機の運航統制など所管省庁が明確でない事項に関する法令を対象とする第三分類については、一応内閣官房がとりまとめることまでは決まっていましたが、研究はほとんど進みませんでした。

有事法制研究について伝える1984年10月16日の朝日新聞夕刊1面

有事法制研究について伝える1984年10月16日の朝日新聞夕刊1面しかし、冷戦が終わると、瀬戸際戦術をとる北朝鮮の核・ミサイル問題の顕在化や地下鉄サリン事件、911米国同時多発テロ事件の発生などにより、国民の間に不安感が広がりました。それと同時に、危機対応組織としての自衛隊に対する期待感が高まり、有事法制を巡る意識も前向きなものに変化して行きました。

特に、北朝鮮の核・ミサイル危機の際に対米支援措置に関する法制が欠けていることが露呈し、1998年(平成10年)に周辺事態安全確保法が整備されたのですが、これにより我が国自身の有事法制が積み残しになっていることが改めて浮き彫りとなりました。政府・与党関係者の危機感は深まり、2000年(平成12年)に自民・自由・公明の与党三党が「法制化を目指した検討を開始」するよう政府に要請しました。

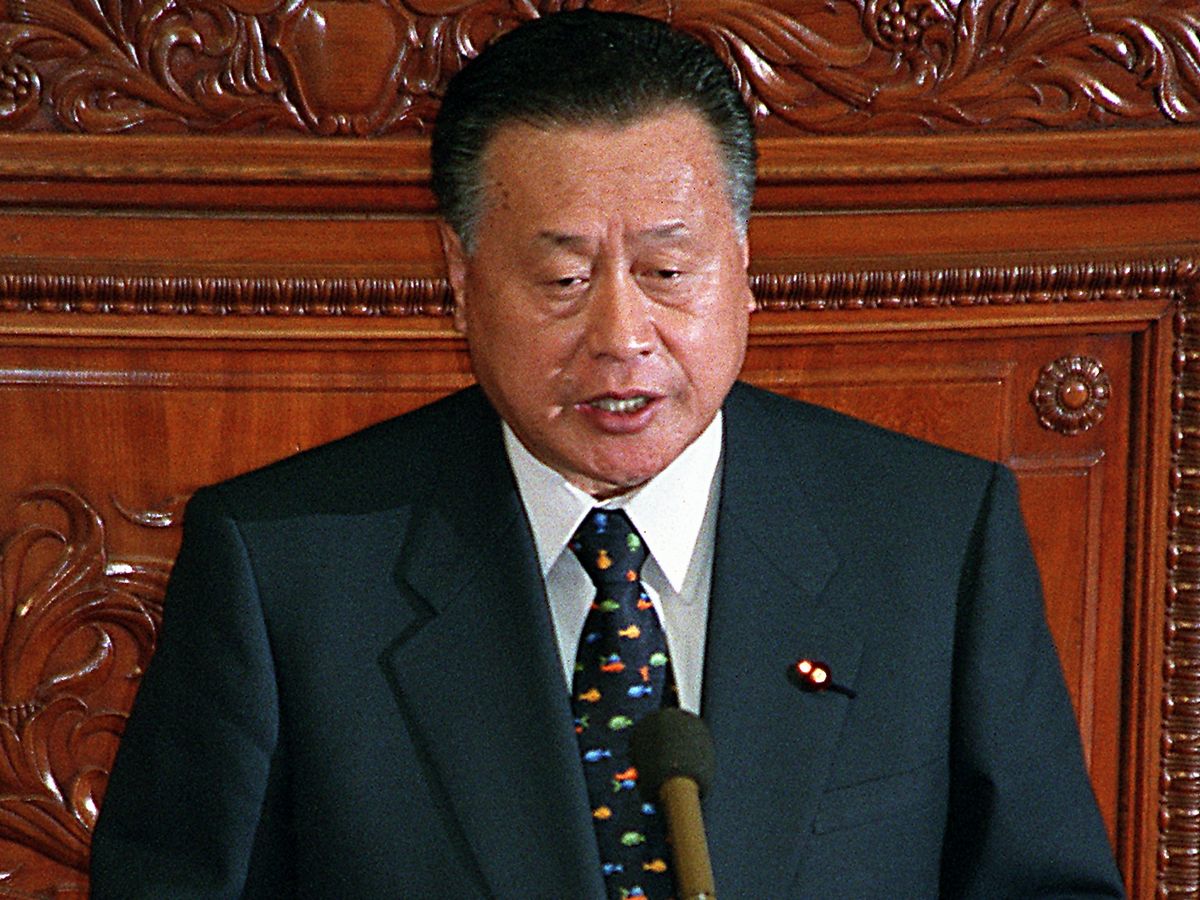

これを受けて2001年(平成13年)には総理(森喜朗氏=編集部注)が国会で「与党の考え方を踏まえて検討を開始する」ことを表明しました。この方針は次の総理にも引き継がれ、政府内で検討作業が本格化しました。内閣官房副長官(事務)の下、内閣官房安危室が中心となって、911米国同時多発テロを受けたテロ対策特措法の立法作業と並行しながら、関係省庁との調整を進めました。

2001年に施政方針演説を行う森嘉朗首相=国会内。朝日新聞社

2001年に施政方針演説を行う森嘉朗首相=国会内。朝日新聞社総理(小泉純一郎氏=編集部注)は「備えあれば憂いなし」という簡潔明瞭なメッセージを発し、国民に有事法制の整備の必要性を訴えられました。この頃、私は官邸連絡室に勤務しており、安危室での立法作業をフォローしながら総理に作業状況を逐次報告していましたが、総理は立法作業の節目ごとに強い指導力を発揮されました。

まず、この年には米国同時多発テロとともに、九州南西海域における北朝鮮工作船爆発・沈没事案が発生しました。しかし、当時政府内で作業中だった有事法制の原案は、他国からの侵略への対応を対象としており、テロや不審船などの治安事態は対象に入っていませんでした。しかし総理は、国民はそれらの事態こそが緊急性が高いと受け止めているのだから対象に入れるべきだと事務方に強く指示されました。

さらに、有事法制研究の第一・第二分類については、既に述べたように成果がまとまっていたため、これらの立法化を優先しようというのが政府・与党内の多数派の考え方でした。しかし、実は積み残されていた第三分類の方が、住民の避難誘導や民航機・民間船舶の運航統制の在り方など国民生活に影響を与える内容を多く含んでいました。

この点について総理に説明したところ、総理は「第一分類、第二分類などという政府内での専門的・技術的な区分は国民には理解されない。国民生活に影響を及ぼす法制も含めて全て一括して法制化すべきだ」と極めて強く主張されて譲りませんでした。さらに、ぶら下がり会見で有事法制に関する質問が出た際に、総理はそのまま持論をお述べになり、それが既定方針となってしまいました。

2002年、ぶら下がり取材で有事法制に関する質問に答える小泉首相=首相官邸。朝日新聞社

2002年、ぶら下がり取材で有事法制に関する質問に答える小泉首相=首相官邸。朝日新聞社ところが、与党内で特に公明党が第三分類の立法化を後回しにすべきだと強く主張していたため、調整に当たっていた内閣官房は総理の方針との板挟みになって苦慮することとなりました。公明党は、第三分類の法制を戦前の国家総動員的なイメージでとらえて警戒していたのです。

当時は、この点に関する善後策を協議する会議が頻繁に開かれ、私もそれに参加していました。議論を重ねるうちに、二つの方向性が生まれました。一つ目は、第三分類の法制を「国民保護のための法制」と整理し直すことです。住民の避難誘導とか民間の船舶・航空機の運航統制と言うと国民の「統制」という印象を与えるのですが、それらは自衛隊の行動と国民の活動が交錯して混乱や不測の事故を招かないことを目的としていたので、視点を変えれば「国民保護」のための制度ということになります。

二つ目は、国民保護法制の整備時期です。第一・第二分類とは異なり研究が進んでいなかったのは事実だったので、研究成果を待っていれば年単位で全体の立法化が遅れてしまいます。それを避けるため、法案の中に国民保護法制に関するプログラム規定(立法化の期限や立法内容などの方向性を条文に明記して約束するものです)を盛り込んだのです。これらの知恵により最終的に公明党の同意を得ることが出来て、2002年(平成14年)4月にようやく法案が閣議決定されました。

2002年、有事法制関連三法案を決定する臨時閣議での小泉首相(中央)=首相官邸。朝日新聞社

2002年、有事法制関連三法案を決定する臨時閣議での小泉首相(中央)=首相官邸。朝日新聞社さらに、総理のリーダーシップは、国会審議においても発揮されました。野党民主党は法案に対して様々な意見を述べて、なかなか採決の目途が立ちませんでした。与党内では、強行採決、会期延長の上粛々と可決するといった案から廃案に至るまで各種の対応案が検討されました。この過程で、総理は一貫して国民の常識に合った法律とすること、そのためには与党単独採決は相応しくないこと、民主党の意見も十分に取り入れることを主張し、政府・与党の幹部に指示されました。

私は総理が内閣官房幹部などに指示する場面にはほとんど全て立ち会っていましたが、総理は全くぶれることなくこの主張・指示を繰り返されました。総理がそこまで強く指示する以上、政府にも与党にもそれ以外の選択肢はありませんでした。同年の通常国会・臨時国会では継続審議となって与野党調整に時間が費やされ、2003年(平成15年)の通常国会に至ってようやく民主党との修正協議が整いました。その結果、有事法制案は与野党の圧倒的多数の賛成によって可決され成立し、1年後の2004年(平成16年)6月には国民保護法も成立しました。

安全保障関係の案件は、とかく賛否が鋭く対立し妥協が成立しづらいという難しさがあります。そんな中で長年の懸案だった有事法制が与野党含む圧倒的多数の賛成を得て成立したのは極めて大きな成果でしたが、その原動力はまさに総理の強いリーダーシップだったと言えるでしょう。

2015年(平成27年)9月19日の未明に国会で可決され成立したいわゆる平和安全法制は、長らく憲法解釈上認められてこなかった集団的自衛権の限定的な行使を可能とするなど、安全保障に関連して課題とされてきた法律問題を一挙に解決したまさに画期的な法律でした。防衛政策局長として法案の立案から国会審議まで携わった私は、マスコミはじめ各方面に法案を説明する際にはいつも「この法案により自衛隊にとって必要な法制度はほぼ全て整うので、これ以上のことをやるとすれば次は憲法改正が必要です」と話していました。

前の章で紹介した有事法制の立法化も十分に画期的でしたが、平和安全法制は憲法解釈の変更をも含んでいたことから社会に与えたインパクトもけた違いに大きく、また立法作業のプロセスも有事法制とは全く異なっていました。中でも、検討の発端から法の成立に至る一連のプロセスについて実務担当者としては極めて強い印象を受けたので、ここではその点を中心に記述します。

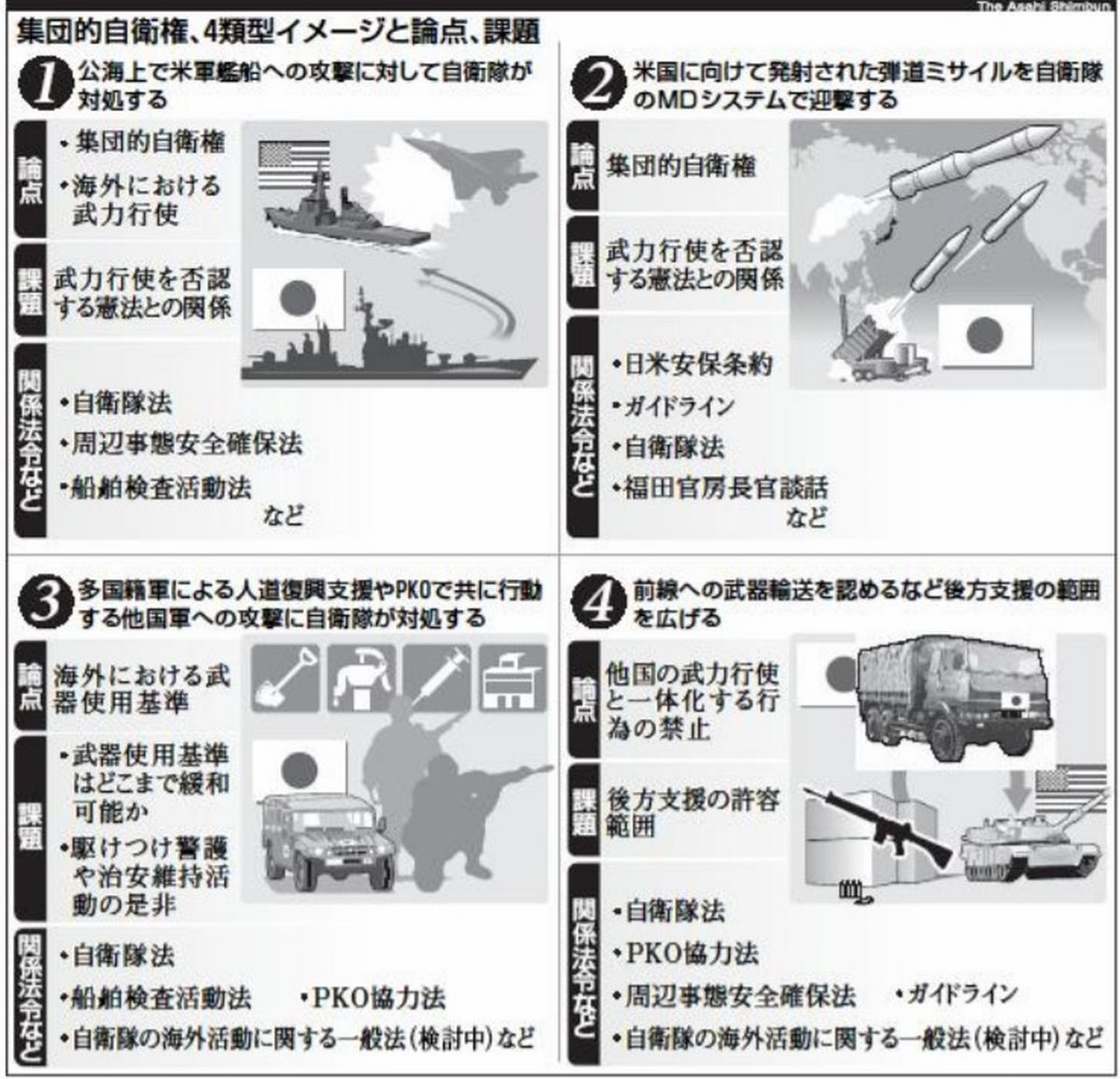

平和安全法制整備への道のりは、2007年(平成19年)4月に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が設置されたところから始まりました。懇談会では、総理(安倍晋三氏=編集部注)の指示により、集団的自衛権や集団安全保障の解釈に関連する四つの事例を中心として検討が行われました。

2007年、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会であいさつする安倍首相=首相官邸。朝日新聞社

2007年、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会であいさつする安倍首相=首相官邸。朝日新聞社この時期に私は大臣官房文書課長を務めており、防衛省関係法令の解釈・立案も担当していたのですが、正直言って懇談会の議論には戸惑いを感じました。法律問題に対するアプローチの仕方が、自分が30年近く慣れ親しんできたスタイルと全く異なっていたからです。

自衛隊は創立当初から数々の憲法上の制約を課せられてきましたが、新たなニーズが具体化するたびに様々な解釈を試みて制約の範囲を明確化し、自衛隊が行動できる余地を一つ一つ切り取って拡大してきました。湾岸戦争後のペルシャ湾での機雷掃海、国連PKOへの参加、在外邦人の輸送、あるいはインド洋での給油、イラク復興支援活動等々そうした法解釈の例は枚挙にいとまがありません。

ところが、この懇談会のアプローチは、最初に憲法解釈の変更という極めて高いハードルを設定してそれに正面から挑もうとするものでした。私は、懇談会で扱われた四つの事例(米艦防護、米国へ向かうミサイルの撃墜、駆け付け警護、武力行使と一体化する後方支援活動)は、いずれも近未来に実施せざるを得なくなるだろうと感じていました。だからこそ、これらの課題を憲法問題だと整理してしまえば、柔軟な解釈の余地が失われるのではないかと懸念したのです。

政治家や学者が個人の見解を主張する場合には、「憲法解釈を見直すべきだ」というような正論をわかりやすく述べる必要があるでしょう。しかし政府は、いざとなった時には事前に予想していなかったような手段を駆使してでも結果を出す責任を負うのです。憲法解釈の変更の道筋が全く見えない中では、後々の手を縛らないために高いハードルは設定すべきでない、既存の憲法解釈の範囲内で解決策を探るべきだというのが当時の私の考えでした。

しかし、2008年(平成20年)6月にまとめられた懇談会の報告書は、私のようなアプローチをとると四事例への対応は「説明が困難」であり成果も「中途半端」なものになるとしました。

この懇談会の報告書は、内閣が変わり、政権が変わる中でいったんは棚上げされました。しかし、自民党が政権に返り咲くと、新内閣(第二次安倍内閣=編集部注)は安全保障上の課題解決に力を入れる方針を明らかにし、特定秘密保護法の整備、国家安全保障会議の新設、国家安全保障戦略の策定等を進めるとともに、2013年(平成25年)2月に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」そのものが復活し、以前の四事例にとどまらない幅広い検討が開始されました。

2013年、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」であいさつする安倍晋三首相。右は座長の柳井俊二元駐米大使=首相官邸。朝日新聞社

2013年、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」であいさつする安倍晋三首相。右は座長の柳井俊二元駐米大使=首相官邸。朝日新聞社2014年(平成26年)5月に改めてまとめられた懇談会報告書は幅広い法的課題に触れ、特に「保有しているが行使は許されない」という従来の集団的自衛権の憲法解釈を改めるべきことを提言しました。その後、与党内での協議を通じて公明党の賛成も取り付けた上で7月に閣議決定がなされ、政府として正式に憲法解釈を変更し集団的自衛権の限定的な行使を容認することとし、そのための立法作業を開始することを明らかにしました。

憲法解釈の変更を具体化する方法として、閣議決定により解釈変更を宣言した上で法律案を作成するという進め方は思いもよりませんでしたが、解釈変更の論理については、行政官の立場からも全く違和感はありませんでした。

外国からの武力攻撃により我が国の存立が脅かされるような事態に国民の権利を守るため自衛の措置として行われる武力の行使は憲法9条の下で例外的に許容される、近年の安全保障環境を踏まえれば我が国に対してのみならず我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃によっても我が国の存立が脅かされる場合があり得る、そのような場合に必要最小限度の自衛の措置を講じることも憲法上許容される、という論理です。

つまり、我が国を守るための必要最小限度の武力の行使は憲法上許容される、という基本的な論理を維持しつつ、情勢変化に対応するため最小限の解釈変更を行ったということです。

憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を認めた閣議決定について伝える2014年7月2日の朝日新聞朝刊1面

憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を認めた閣議決定について伝える2014年7月2日の朝日新聞朝刊1面この閣議決定に従って、その後政府部内で法案作成作業が本格化しました。私はこの年の夏に防衛政策局長に任ぜられ、作業に携わることとなりました。取りまとめ担当の内閣官房だけでなく防衛省内にも通称「タコ部屋」、すなわち法案作成に専従するプロジェクトチームが設けられ、多くの職員がかかりきりになって作業を進めました。

大きな方向性は閣議決定に示されていたものの、法案の内容が多岐にわたったため、省庁間調整が難航する場面も多々ありました。その多くはプロジェクトチームがうまくさばいてくれましたが、ごくたまに事務レベルで調整がつかずに局長レベルのボス交渉が必要になる案件もありました。印象に残るエピソードを一つだけ紹介します。

当時、周辺事態安全確保法の対象地域、支援対象国などを拡大して重要影響事態安全確保法に改正しようとしていたのですが、重要影響事態の定義の「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」という例示の取扱いが議論になりました。この文言はもともと周辺事態安全確保法成立時に議員修正で追加されたもので、検討中の国際平和支援法と区別するためにも例示を残すべしとする防衛省と、削除を主張する内閣官房とが対立したのです。

内閣官房で行われたボス交渉は、後輩から「ゴジラ対キングギドラ」と評されたほどの激論となりましたが合意に至らず、内閣官房の主張に沿って例示を削った形で翌日の公明党部会を迎えました。案の定、議員修正を推進した公明党からは集中砲火を浴びました。削除を主張していた内閣官房の先輩は助け舟を出そうとされたのですが、主管局長の意地を見せるため一人で応答を続けました。

しかし、最後には部会を仕切っておられた大幹部(北側一雄氏=編集部注)から「君はなにか?国会が追加した文言が気に食わないから削ると言っているのか?」と問い詰められ、沈黙せざるを得ませんでした。最終的に、法案は防衛省の主張通りに例示が残る形で決着しました。

2015年、公明党の「安全保障法制に関する検討委員会」であいさつする北側一雄副代表(右)=国会内。朝日新聞社

2015年、公明党の「安全保障法制に関する検討委員会」であいさつする北側一雄副代表(右)=国会内。朝日新聞社平和安全法案は、2015年(平成27年)5月に閣議決定され国会に提出されました。国会審議は4カ月に及び、国論が完全に二分されるような厳しい議論となりました。集団的自衛権の限定容認の可否など法案の内容に関する議論だけでなく、防衛省の内部資料なるもののリークが相次ぐなど数限りない苦労がありました。

政治家同士の議論を重んじる昨今の国会の風潮の中、平和安全法制の審議においては総理や防衛大臣に質問が集中しました。ある人が集計したところ、総理は1000以上、法案担当の防衛大臣は2000以上の質問に答弁されたのだそうです。質問数が膨大だっただけでなく、細かい内容の質問も多かったのですが、安全保障や防衛に関する知識が豊富だった総理は、最後まで余裕をもって正確な答弁を続けられました。

2015年、衆院本会議のひな壇で民主党からの質問に臨む安倍首相(右)と中谷元・防衛相=朝日新聞社

2015年、衆院本会議のひな壇で民主党からの質問に臨む安倍首相(右)と中谷元・防衛相=朝日新聞社政府参考人だった私もわずかとは言え答弁機会があり、ある日野党議員から法技術的な問題を追及され何問か立て続けに答弁したことがありました。たまたまその日の委員会終了直後に国家安全保障会議が開かれ、私もブリーファーとして出席しました。すると、総理は会議室に入室して着席される際、ねぎらうように私の肩をポンポンと軽く叩いて行かれたのです。

国会での質疑のやり取りはわずかな時間ではありましたが、野党議員からの追及という事で相当神経を使って対応したため、よほど消耗した顔をしていたのだと思います。これほど厳しい国会審議は初めての経験で、毎日必死の思いで過ごしていた私は、9月に審議が終了した時には心底ホッとしました。

法案が国会を通過した後、件の公明党大幹部に法案成立の御礼挨拶に伺った際に、重要影響事態法案の例示を維持して頂いたことに御礼を言ったところ、「君はあそこを削りたかったんじゃなかったのか」と驚かれました。よく考えてみると、これも一つの板挟みの事例で、結果的にうまく挟まることが出来たということかも知れません。

2015年、安保法制関連法案にるついて答弁する防衛政策局長当時の黒江氏=国会内。朝日新聞社

2015年、安保法制関連法案にるついて答弁する防衛政策局長当時の黒江氏=国会内。朝日新聞社2007年(平成19年)に検討が始まった当初は、懇談会の正攻法過ぎるアプローチに戸惑いましたが、再開後の懇談会の報告から閣議決定による憲法解釈の変更の宣言、さらに法案の作成から国会審議、そして成立に至った一連の過程は、まさに政治的なイニシアティヴでした。慎重だった公明党と協議を進めて合意を成立させたこと、反対キャンペーンの激化による支持率低下などの政治的ダメージを恐れずに国会審議を進めたことなど、総理の強いリーダーシップが発揮された結果だと感じます。

平和安全法制は各界から厳しい批判を浴びましたが、「存立危機事態」のような極限状態において国が生き延びていくためには、必要なことは何でもやらないといけません。防衛行政に携わってきた者としては、この法制により法的基盤が整い、極限状態に対応するための政策の選択肢が広がったことを率直に喜ばしく感じるとともに、強い緊張感で身が引き締まるのも感じました。

これまで欠けていた法制が整ったのですから、以後防衛省・自衛隊は「法制度が未整備だから」という言い訳は出来なくなります。今後は、我が国を取り巻く安全保障環境に常に気を配り、緊張感をもって対応しなければならなくなったのです。防衛省・自衛隊の真価が問われる段階に入ったということだと思います。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください