2021年07月19日

ロシアと中国の国境を流れるアムール川。氷で覆われていた=2004年11月15日、ロシア・ハバロフスク

ロシアと中国の国境を流れるアムール川。氷で覆われていた=2004年11月15日、ロシア・ハバロフスク「地球は青かった」の名言を残した人類初の宇宙飛行士、ソ連のガガーリン少佐が宇宙船で地球を回ったさい、地球の陰に入った間、「アムール河の波」を聴いていたという。生きて地球に帰る保証はまったくなかった時代だ。ともすれば落ち込みそうな精神を、この曲で鼓舞したのかもしれない。あるいは聴くだけでなく自分で歌っていたのかも……。

「アムール河の波」は一人で歌っても勇壮な歌だ。まして大人数の合唱で聴くと重厚さを感じる。大きな波が折り重なるように白いしぶきをあげ、逆巻いて流れる大河を目の当たりにする思いだ。雄大さを感じるロシア民謡の中でも、この歌はひときわスケールが大きい。「見よアムールに波白く……」とうたう歌詞は情景が鮮やかに浮かぶ。

あらためて歌詞を追うと、実に写実的な詞だ。

まるで絵巻物のような風景が描写される。歌詞はかなり長いので、その概要をたどり、筆者がこの歌の世界を再現してみよう。

広大なシベリアの大地を吹きつける強い風によって大河の流れは白波となり、ごうごうと音を立てて荒れ狂っている。やがて夜が明け、真っ赤な太陽が昇ってきた。朝日に照らされた小舟の船員は、木の葉のように揺れる船上で太陽に向かって歓声を上げた。彼らの喜びの歌声は岸辺にまで伝わり、沿岸の人々に幸せをもたらすかのようだ。

海を目指して一日中、下流に向かって舟を走らせていると、やがて夕方となり、太陽はシベリアの野に沈もうとする。斜めからの日差しによって川面のさざ波は黄金色に光ってきた。自由の河アムールが故郷の平和を守るよう、舟人たちは祈るのだった。

ロシア極東・ハバロフスクを流れるアムール川で氷塊が光りを放つ。あたりは川幅約2キロ。冬季に氷結した川面では所々で氷塊が突き出て、日を受けて透き通った光を放つ=2006年1月

ロシア極東・ハバロフスクを流れるアムール川で氷塊が光りを放つ。あたりは川幅約2キロ。冬季に氷結した川面では所々で氷塊が突き出て、日を受けて透き通った光を放つ=2006年1月この曲の作曲者は、現在のウクライナで生まれたマックス・キュスだ。

マックス・キュス

マックス・キュスキュスが亡くなった後の1944年、ハバロフスク極東軍の軍楽隊の指揮者ルミヤンツェフが埋もれていた楽譜を見つけ、合唱曲に編曲した。同時にソリストのポポフに作詞を命じた。ポポフの原詩にヴァシリエフが補作した詞が今日、広く歌われているものだ。

日露戦争の後、1918年に日本がシベリアに出兵した当時のロシアの軍港ウラジオストク。停泊中の軍艦は(左から)中国の「海容」、日本の「三笠」、フランス艦、日本の「肥前」=朝日新聞特派員が撮影

日露戦争の後、1918年に日本がシベリアに出兵した当時のロシアの軍港ウラジオストク。停泊中の軍艦は(左から)中国の「海容」、日本の「三笠」、フランス艦、日本の「肥前」=朝日新聞特派員が撮影 コーラスグループ・ダークダックス

コーラスグループ・ダークダックス(連載第1回「鳥の歌」はこちら。第2回「歓喜の歌」はこちら。第4回「ソルヴェイグの歌」はこちら)

中ロ国境を流れ、ロシア・ハバロフスクに至ったアムール川。ここでの川幅は1.5~2キロあり、冬は完全に結氷する=2004年11月18日

中ロ国境を流れ、ロシア・ハバロフスクに至ったアムール川。ここでの川幅は1.5~2キロあり、冬は完全に結氷する=2004年11月18日このような歌詞を見れば、アムール川に行って壮大な川の流れをこの目で見たくなるではないか。日本からそんなに遠くはない。と言っても、すぐに行ける場所ではない。

結氷したアムール川には、対岸を行き来する人たちによって川面に道が出来る=2006年1月、ハバロフスク

結氷したアムール川には、対岸を行き来する人たちによって川面に道が出来る=2006年1月、ハバロフスクとはいえ、川の大半が秘境のような地域である。川を身近で見られるのはハバロフスクくらいだ。ノンフィクション作家の林郁さんは、『大河流れゆく-アムール史想行』(朝日新聞社、1988年)でこう書く。

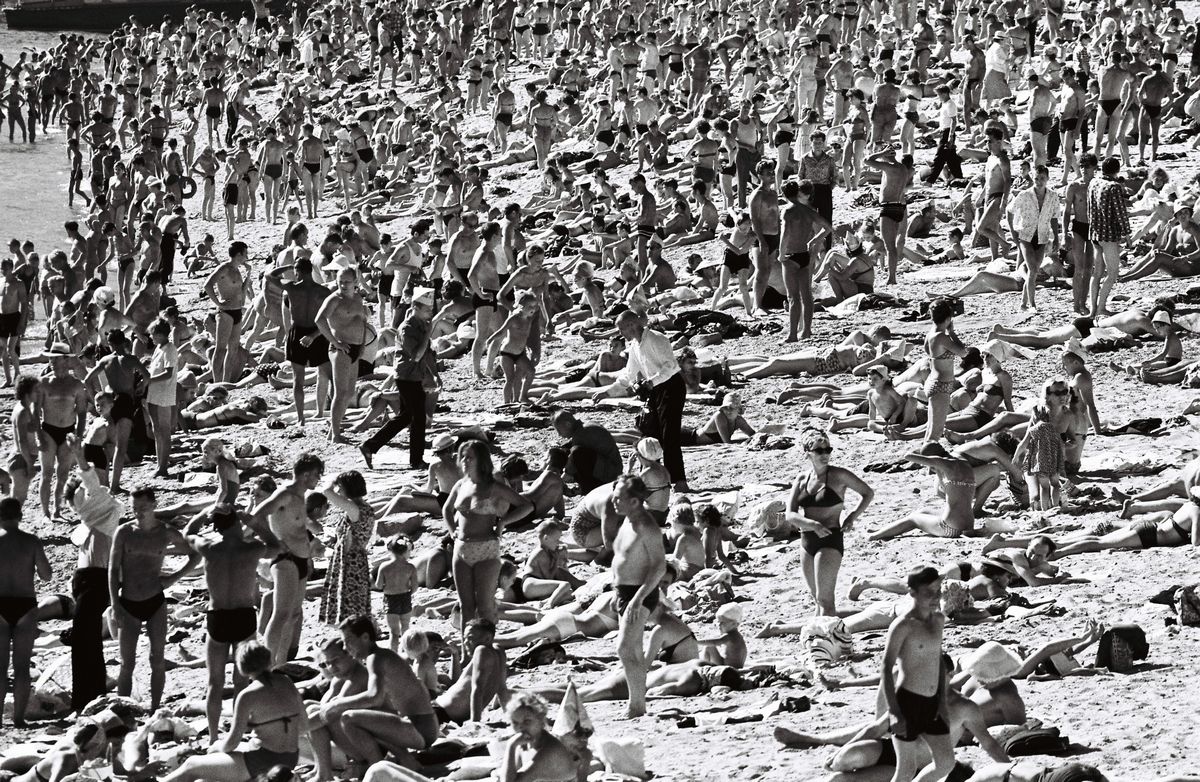

「丘をくだり、アムールの岸辺に立つ。長大な黒っぽい水面がさざ波を立てて東へ動いている。中国で黒竜江と呼ばれるように、なるほど空を映さない黒水、黒い竜のイメージだ。岸の砂地には、短い夏の太陽と水浴を楽しむ男女が群れている」

林さんはここで、「アムール川のさざなみ」を口ずさんだという。「アムール河の波」の別名である。

ハバロフク市内の「アムールの浜」と呼ばれるアムール川に設けられた水泳場。日曜日、多くの市民が短い夏を楽しもうと日光浴や水遊びの人たちが繰り出し、にぎわっていた=1967年6月

ハバロフク市内の「アムールの浜」と呼ばれるアムール川に設けられた水泳場。日曜日、多くの市民が短い夏を楽しもうと日光浴や水遊びの人たちが繰り出し、にぎわっていた=1967年6月 アムール川畔でコウラ干しする人々。立っているのは寝る場所がないのではなく、焼きたいところを太陽の方へ向けているからだ=1965年、ハバロフスク

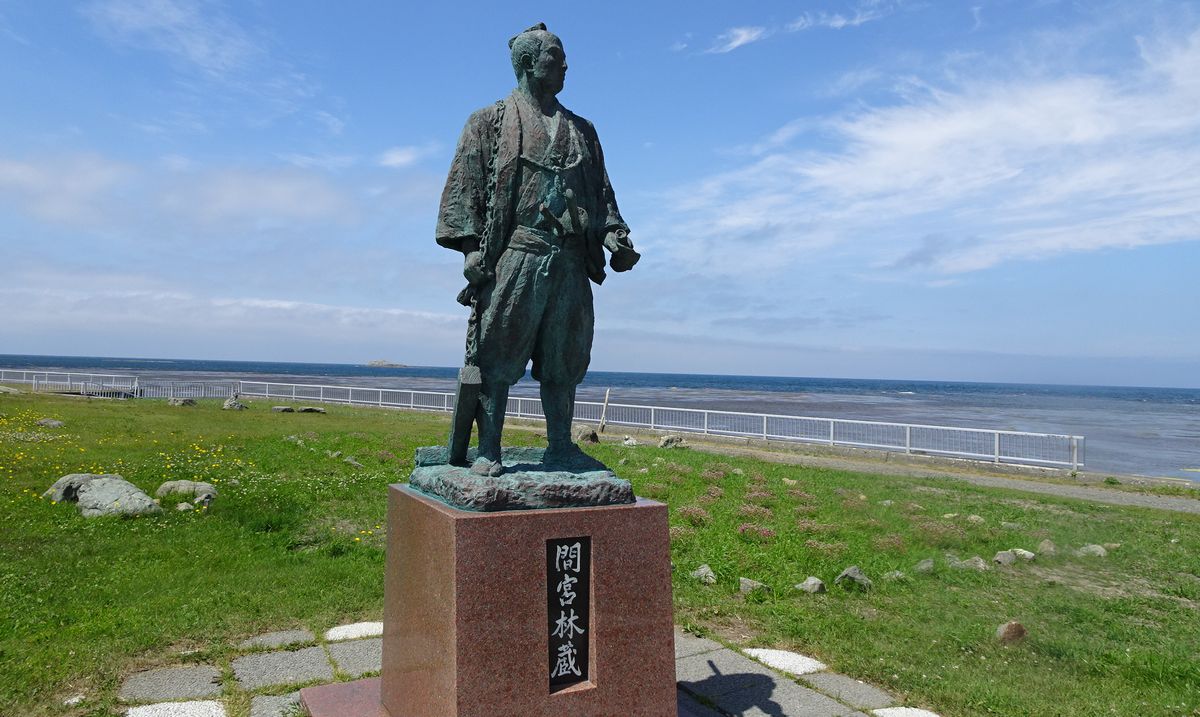

アムール川畔でコウラ干しする人々。立っているのは寝る場所がないのではなく、焼きたいところを太陽の方へ向けているからだ=1965年、ハバロフスクしかし、街中より大自然の中で見る方がより迫力をもって感じられるだろう。だれか本格的な自然の中でこの川を見た人はいないだろうか、と考えて思いついたのは江戸時代の探検家、間宮林蔵だ。

間宮林蔵は、樺太(サハリン)から間宮海峡をわたってシベリアに上陸し、アムール川沿いを歩いて測量した。彼の足跡を追った北海道新聞の記者、相原秀起さんが『追跡 間宮林蔵探検ルート―サハリン・アムール・択捉島へ』(北海道大学出版会、2020年)を書いている。その記述を追おう。

相原さんは、アムール川の河口の街ニコラエフスクナアムーレから車に乗り、フェリーでアムール川を渡っている。「アムール川の色は薄茶色を帯び、真ん中まで来ると波立ってきた。波しぶきをなめると、ちょっと塩味がした。大型の貨物船が上流へと向かう。アムール川は今もロシア極東の物流の大動脈である」と書く。

北海道稚内市の宗谷岬に近い浜辺に立つ「間宮林蔵 渡樺出港の地」の石碑。間宮はここから2度、樺太に渡った=2021年7月、筆者撮影

北海道稚内市の宗谷岬に近い浜辺に立つ「間宮林蔵 渡樺出港の地」の石碑。間宮はここから2度、樺太に渡った=2021年7月、筆者撮影 北海道稚内市の宗谷岬に立つ間宮林蔵の立像=2021年7月、筆者撮影

北海道稚内市の宗谷岬に立つ間宮林蔵の立像=2021年7月、筆者撮影ニコラエフスクナアムーレの昔の名をニコラエフスクという。1920年に日本軍の守備隊と日本の居留民の700人を超す人々がロシア赤軍に惨殺される尼港事件が起きた地だ。日本海軍がすぐに出動しようとしたが、あまりに不便な場所なのですぐには行けなかった。

相原さんによると、アムール川で洪水が起きたら下流に押し寄せるのに月単位の日数がかかるという。流域面積があまりに広いためだ。川幅は河口でさえ20キロに及ぶ。中流となると洪水のさいには数十キロになることもあるという。

周辺の森には体長3メートルもあるアムールトラが生息し、森は「ロシアのアマゾン」と呼ばれるほど広大だ。「アムール河の波」の歌がもたらす雄大なイメージを裏付ける記述が続く。

厳冬のアムール。地中の泥炭が燃え、漂う煙が夕日で赤く染まる=2006年1月、ビロビジャン

厳冬のアムール。地中の泥炭が燃え、漂う煙が夕日で赤く染まる=2006年1月、ビロビジャンキュスについて調べたが、日本語はもちろん英語の資料も見当たらない。ようやくロシア語の彼の自伝や伝記、さらに物語が見つかった。彼は1874年に現在のウクライナのオデッサで生まれた。父はユダヤ人の貧しい工員だ。

オデッサの町を発展させたリシュリュー公爵の像。市庁舎からの延びるプリモールスキー並木通りに立つ=2018年5月(Multipedia / Shutterstock.com)

オデッサの町を発展させたリシュリュー公爵の像。市庁舎からの延びるプリモールスキー並木通りに立つ=2018年5月(Multipedia / Shutterstock.com)実業家の娘と結婚したが、妻はキュスが商人になることを望んだ。音楽の道に進みたいキュスは1903年、軍隊に入って軍楽隊長となる。日露戦争が勃発したのは翌年だ。キュスはロシアの極東の基地、海に面したウラジオストクに配属され、第2東シベリア・ライフル連隊の一員として日露戦争に参加した。

1987年5月のウラジオストク市内の様子。極東最大の軍港のため長らく外国人の立ち入りが禁止されていたが、この取材当時はゴルバチョフ政権のグラスノスチ政策で緩和されつつあった。帝政ロシア時代に多くの外国人が居留した街には当時の建造物が残る。写真は、旧日本総領事館の建物で撮影時はガン病院として使われていた

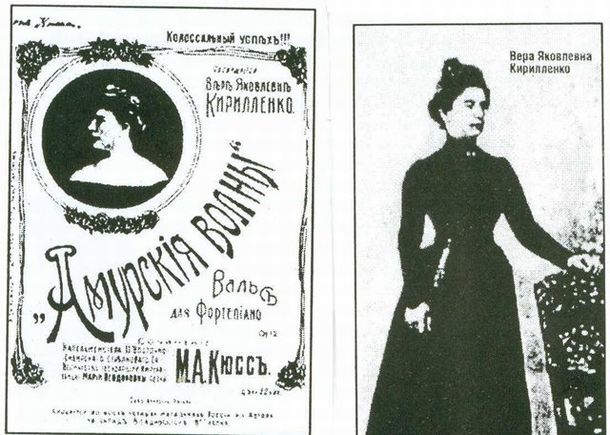

1987年5月のウラジオストク市内の様子。極東最大の軍港のため長らく外国人の立ち入りが禁止されていたが、この取材当時はゴルバチョフ政権のグラスノスチ政策で緩和されつつあった。帝政ロシア時代に多くの外国人が居留した街には当時の建造物が残る。写真は、旧日本総領事館の建物で撮影時はガン病院として使われていたキュスはこの街が気に入った。同じ港町である生まれ故郷のオデッサとよく似ていたからだ。日露戦争後もここで彼は軍楽隊を指揮し、第11連隊用の行進曲を作曲している。さらにワルツの曲を作った。それが「アムール河の波」だ。

そこには、道ならぬ恋の物語がある。彼は上官の夫人に恋をした。サンクトペテルブルクからウラジオストクまで行くシベリア鉄道の列車で彼女を見染め、愛の告白をしたという物語まで出版されている。

出版された「アムールの波」の楽譜に載ったベラさんの写真

出版された「アムールの波」の楽譜に載ったベラさんの写真キュスは彼女の活動を支援するため、楽譜の売り上げを寄付した。曲の名は最初、「アムール湾の波」となっていた。その名を提案したのがベラさんだ。楽譜を印刷するにあたって、キュスは愛するベラさんの写真を表紙に載せた。「この曲をベラさんに捧げる」という文まで入れて。

ところが、印刷所の手違いで曲の名から「湾」が抜け落ち、「アムールの波」となった。キュスもとくに異議を唱えなかったため、この名前が定着したという。

驚くではないか。本当は「アムール河の波」ではなく、「アムール湾の波」なのだ。アムール湾だからアムール川と同じではないか……と思うのは早計である。地図を見ると、まったく別物だ。アムール川はウラジオストクから500キロも離れている。

ウラジオストクは、ピョートル大帝湾に突き出たムラヴィヨフ・アムールスキー半島の南にある。この半島の東側をウスリー湾といい、西側をアムール湾という。ウラジオストクの市街はこのアムール湾に面している。

アムール湾に注ぐラズドリヤナ川は、アムール川とはまったく関係がない。ともあれラズドリヤナというロシア語は「広く荒れて流れる川」という意味なので、この曲の雰囲気には合っている。アムール湾ならウラジオストクのすぐそばなので、キュスは毎日、間近で見ていた。

つまり、名が「アムールの波」となったため、歌詞の作者たちは「アムール『川』の波」だと誤解したのだ。でも、それでよかった。「アムール湾の波」のままだったら、こんな雄大な歌詞にはならず、世界にも広まらなかっただろう。美しき誤解の産物だ。

オデッサの市街地(Hrecheniuk Oleksii

/ Shutterstock.com)

オデッサの市街地(Hrecheniuk Oleksii

/ Shutterstock.com)キュスはその後、どうなったのだろうか。

隊長となった上官のキリレンコは自分の妻ベラに対するキュスの気持ちに気づき、二人の仲を裂いた。傷ついたキュスは「音楽は続けるが、もう作曲はしない」と心に決め、故郷のオデッサに帰った……という物語もある。実のところは不明だが、ともかくオデッサに帰った。

第1次世界大戦では、第5ドン・コサック師団に編入されて戦った。ロシア革命のあとは赤軍に入隊し、第416黒海連隊の軍楽隊長となった。さらにオデッサではオペラ劇場でも働いた。ところが1924年、キリレンコ一家がモスクワに移ったと知ると、職を投げ出してモスクワに出た。ベラさんへの思いは20年近くたっても続いていたのだ。

モスクワではスターリンの命令で、ボルガ川とモスクワを結ぶ運河建設の大事業で集められた囚人を鼓舞する音楽隊の隊長を命じられる。嫌な仕事だ。高齢を理由に職を辞してオデッサに戻ったところで第2次世界大戦が始まった。すると、ナチスの意を受けたルーマニアの軍隊がオデッサを占領した。ナチスの部隊もやって来た。

市内のユダヤ人は1941年から翌年にかけて狩りだされるようにして集められた。郊外のドルニク村では機関銃を浴びて虐殺された。そうした虐殺が何度もあり、殺されたオデッサのユダヤ人の数は、一説によると10万人に上るとも言われる。「オデッサの虐殺」と呼ばれる歴史的な事件だ。

連行された中に、灰色の髪をなびかせたキュスもいた。キュスがいつ亡くなったか、定かではない。1941年とも42年とも言われる。

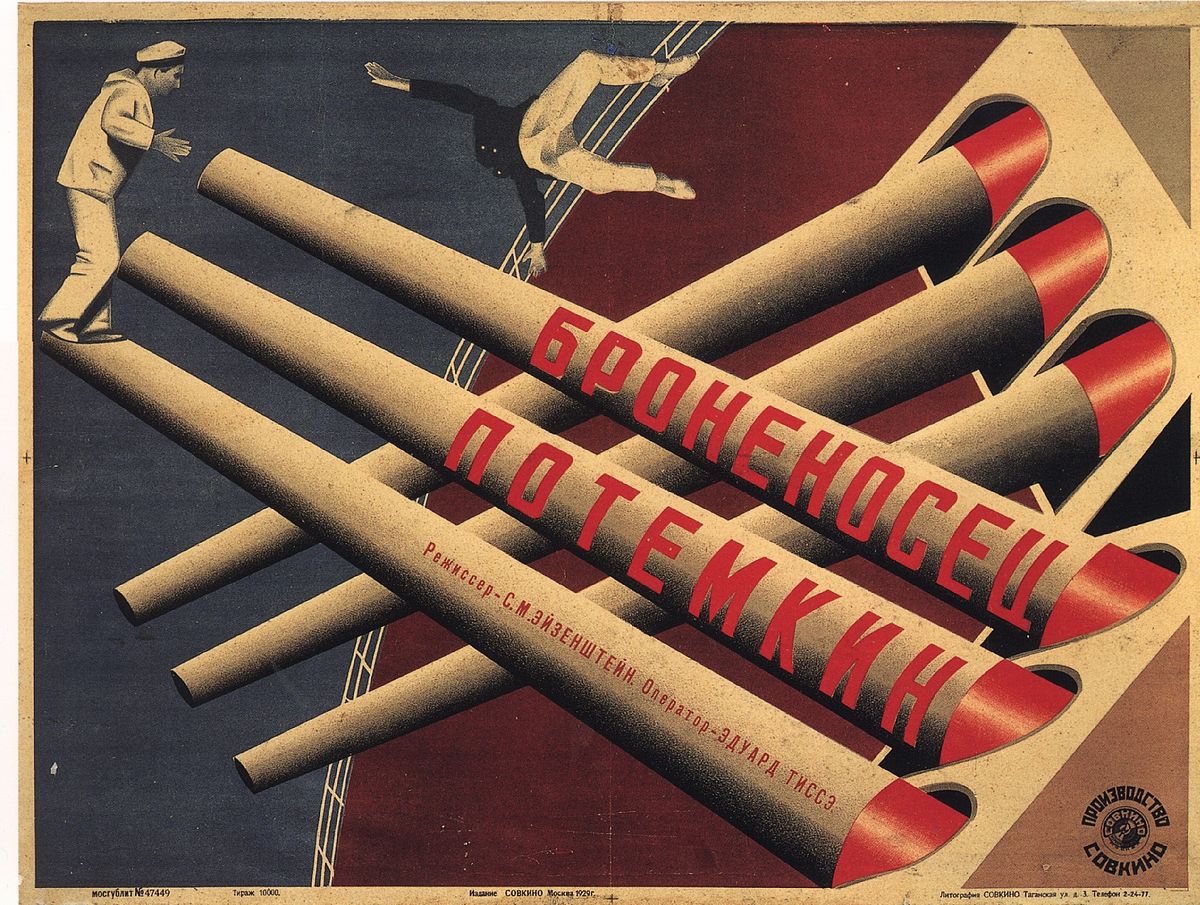

映画「戦艦ポチョムキン」のポスター

映画「戦艦ポチョムキン」のポスターポチョムキンの気分を味わおうと、船に乗って私がオデッサを目指したのは2012年だった。歌の取材とは関係なく、世界一周するNGOピースボートの船に短期間だけ乗船したのだ。

地中海をイタリアからギリシャに航海し、エーゲ海からトルコのボスフォラス海峡を抜けて黒海に入った。水面を船上から見ると文字通り海水の色が黒く感じられる。

オデッサが近づいてきた。海から見上げる高台に街が広がる。港から高台に伸びるのは192段の真っ白な石灰岩の階段だ。かつてオデッサ階段と呼ばれ、今は「ポチョムキンの階段」と呼ばれる。『戦艦ポチョムキン』に出てくる「映画史上最も有名な6分間」は、この階段が舞台となった。

ポチョムキンの階段=2020年6月(Multipedia / Shutterstock.com)

ポチョムキンの階段=2020年6月(Multipedia / Shutterstock.com)

黒海に面したオデッサの街(Andrey Zhernovoy / Shutterstock.com)

黒海に面したオデッサの街(Andrey Zhernovoy / Shutterstock.com)

新春を祝う楽隊のパレード=筆者撮影

新春を祝う楽隊のパレード=筆者撮影宮殿のような壮大な建物が公園の中にある。オペラ・バレエ劇場。除隊後にキュスが働いた場所だ。

オデッサのオペラ・バレエ劇場=2018年12月(Multipedia / Shutterstock.com)

オデッサのオペラ・バレエ劇場=2018年12月(Multipedia / Shutterstock.com)ユダヤ人たちは連行された村で貴重品を差し出したあと、列を組まされて次々に機関銃で射殺された。キュスもしばらくは知人の家の屋根裏部屋に潜んだが、見つかってしまった。

碑の手前には白樺の並木が連なり、一本一本にユダヤ人をかくまったオデッサ市民42人の名が記してある。厳しい時代にも命をかけて彼らを助けようとした人々がいたのだ。碑には、「一人の命を救った人は、世界を救った人だ」と書かれている。

虐殺されたユダヤ人を追悼する像(A_Lesik / Shutterstock.com)

虐殺されたユダヤ人を追悼する像(A_Lesik / Shutterstock.com)ナチスにやられっぱなしだったのではない。市民1500人がパルチザンを組織して抵抗した。町の地下20メートルには、地下道が3層になって伸びる。ここを基地として暮し、出撃した。その家族は3年間、地下で生活を続けたという。

地下道の入口があるのは郊外の空き地で、今も大切に保存されている。市民のボランティアに先導され、懐中電灯を手に地下道に入ると、台所や井戸さらに学校や診療所まであった。

パルチザンの兵士のうち最年少は16歳の若者で、ナチスに捕まって拷問されたが、地下道の入口の場所を言わないまま殺された。最年長は81歳の老人だ。二人に捧げる記念碑がある。若者の名は市内の通りの名となっており、今も市民に称えられている。

地下道に作られた射撃訓練場。標的にナチスのハーケン・クロイツが描かれている=筆者撮影

地下道に作られた射撃訓練場。標的にナチスのハーケン・クロイツが描かれている=筆者撮影キュスの家は残っていない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください