細胞を培養して食品を生産する技術が急速に進展。世界の潮流に遅れないために日本は…

2021年07月24日

日本で「経済安全保障」に関する報道が増えている。海外でも、日本の経済安保政策動向に対する関心は高い。ただ、そこで焦点が当てられているのは、半導体やIT製品を巡るサプライチェーン、あるいは国内防衛産業基盤の維持やコロナ禍を受けた医薬品の開発・供給体制の話となっている。

ここで見落とされている重要な分野が、人々の生活に直結する経済安全保障上の課題である「食料安全保障」だ。

もちろん、食料安全保障を巡る問題は従来から指摘されてきた。しかし、食料安保を語る上で前提とされていた諸条件をひっくり返すような、まさに「ブレークスルー技術」として現在急速に台頭しつつある「細胞農業」については、まだ広く知られていない。

本稿では、まず「細胞農業」がどのような技術かを紹介し、その社会的影響について説明する。次に「食料安全保障」の定義を確認し、細胞農業がどのように食料安保に貢献しうるかを説明する。続いて、各国が食料安保を「経済安全保障」として捉え始めている現状を分析する。細胞農業を食料安保政策の一環として取り組んでいるシンガポールとイスラエルの最新状況について紹介しつつ、最後に日本の現状と今後取るべき政策を提言したい。

井形彬(いがた・あきら)

多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授・事務局長

米国シンクタンクのパシフィック・フォーラムSenior Adjunct Fellowや、国際議員連盟の「対中政策に関する列国議会連盟(IPAC)」経済安保政策アドバイザーを兼務。その他様々な立場から日本の政府、省庁、民間企業に対してアドバイスを行う。専門は、経済安全保障、インド太平洋における国際政治、日本の外交・安全保障政策、日米関係。

吉富愛望アビガイル(よしとみ・めぐみ)

多摩大学ルール形成戦略研究所 細胞農業研究会事務局広報委員長

欧州系投資銀行のクロスボーダーM&Aアドバイザリー部門でアナリスト職務に従事。国内最大かつ唯一の細胞農業のルール作りに関する業界団体(細胞農業研究会)の事務局広報委員長として、培養肉等の細胞農業食品に関するルール作り・広報活動に従事。2020年にはForbesの「30 UNDER 30 JAPAN(世界を変える30歳未満30人の日本人)」に選出。

細胞農業とは、動物や植物などから細胞を取り出し、生体外で培養(成長)させて資源を生産する技術だ。食品・毛皮・革製品・木材など様々な用途に使うことができるが、なかでも細胞培養で食品を生産する技術の開発は急速に進展している。

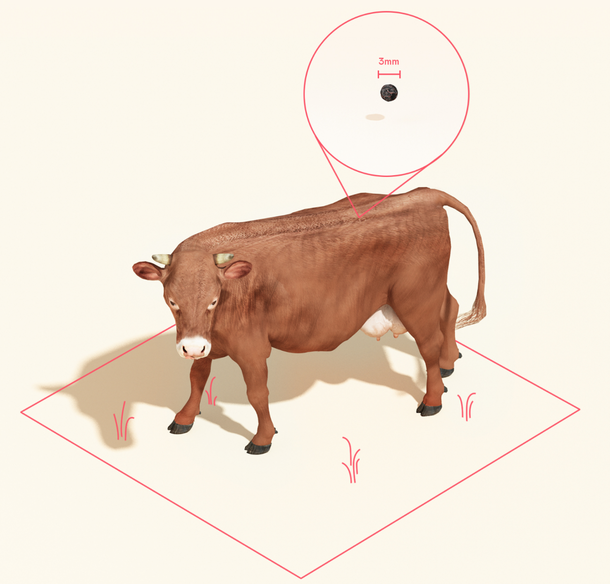

こう書くと、「豆腐バーガー」のように、植物性の原料を使い「肉のような」味や食感を再現する「植物性代替肉」を思い浮かべる読者もおられるかもしれないが、それとは根本的に異なる。細胞培養による肉は、あくまでも動物の細胞を増やすことで作られ、本物の肉と同じ動物性たんぱく質によりできている(下の図1をご覧いただければイメージできるだろう)。

図1:生きた牛を殺さずに3mm程度の生体を取り出し、細胞を採取する。(写真はMosa Meat提供)

図1:生きた牛を殺さずに3mm程度の生体を取り出し、細胞を採取する。(写真はMosa Meat提供)この細胞農業により作られた肉は、一般的に使われる統一した呼称がまだなく、「人工肉」や「純肉」、「クリーンミート」や「エシカルミート」といった様々な呼ばれ方がされている。本稿では便宜上、畜産物の細胞からなる食品を「細胞培養肉」、水産物の細胞からなる食品を「細胞培養シーフード」、細胞農業により作られた食品全般の総称として「細胞農業食品」という呼び名を使用する。

その製造過程をかみ砕いて説明しよう(下の図2参照)。

(1)まず動物から生きた細胞を取り出す、(2)その細胞を栄養価の高い培養液にひたす、(3)ビールの醸造装置のような「バイオリアクター」で増殖・分化させ、もとの動物と“同じ”「肉」を作る――というものだ。培養液の成分は、我々の体内で筋肉等が成長する際に消費される成分とほぼ同じものを使用する。

図2:採取した細胞を、穀物などからとった糖分やアミノ酸などが入った「培養液」に浸して成長させる。(写真はMosa Meat提供)

図2:採取した細胞を、穀物などからとった糖分やアミノ酸などが入った「培養液」に浸して成長させる。(写真はMosa Meat提供)世界で初めて細胞農業により作られた食品は、8年前の細胞培養肉バーガーだ。当時はこのバーガーをひとつ生産するのに、研究費も含めて約3,500万円かかっていたが、技術発展で急速にコストダウンが進んでいる。この世界初の細胞培養肉バーガーを作ったチームが設立したオランダ企業のMosa Meat社は、今年中にバーガー一つ1,200円程度まで価格を落とす方向で研究開発を進めている(図3参照)。

図3:オランダのMosa Meat社による細胞培養肉バーガー。当社は欧州における細胞農業産業団体であるCellular Agriculture Europeの立ち上げにおいても主導的な役割を果たしている。(写真はMosa Meat提供)

図3:オランダのMosa Meat社による細胞培養肉バーガー。当社は欧州における細胞農業産業団体であるCellular Agriculture Europeの立ち上げにおいても主導的な役割を果たしている。(写真はMosa Meat提供)技術革新は一般に考えるよりもはるかに早いテンポで進んでいる。具体的には、細胞培養肉として牛ステーキやチキン、細胞培養シーフードではマグロ、エビ、サーモン等の食品開発が進行中で、各国の企業が熾烈(しれつ)な競争を繰り広げている。シンガポールではすでに細胞培養チキンが販売されており、他国でも数年以内に細胞農業食品を市場投入する段階に入っている企業が多い。

細胞農業食品は、伝統的な畜産業が抱える様々な課題解決に貢献しうるとして注目されている。ここでは主に、 (I)サステナビリティ、(II)思想信条、(III)公衆衛生、(IV)食文化の保存・多様化、そして、(V)食料安全保障の五つを紹介する。

伝統的な畜産業と比べ、細胞農業で作る肉は環境負荷が低い。2011年に行われたオックスフォード大学とアムステルダム大学の共同研究によると、細胞培養肉は工場で生産されるため広大な農地は不要で、土地利用が99%削減される。また、牛の「ゲップ」などによるメタンガスの排出が削減されるため、温室効果ガス排出量も78~96%削減される。

さらに、牛や豚等が食べる飼料の穀物を育てるのに必要な淡水の利用量も82~96%削減される。総エネルギー使用量も7~45%程度の削減が見込まれるとの数字が出ている。2021年2月にThe Good Food Instituteという国際NGOが出した『培養肉のライフサイクル・アセスメント』という報告書においても、最新のデータや技術を参照した上で同じような結果が出されている。

なにより、同じ量の肉を作るために必要となる資源の効率性が、伝統的な肉と細胞培養肉とでは圧倒的に違う。三井物産戦略研究所によると(参照)、家畜を育てるのに必要な飼料などの総たんぱく質量と、最終的に食肉となった際に得られるたんぱく質量を比べた「たんぱく質変換効率」は、牛肉が3.8%、豚肉が8.5%、鶏肉は19.6%だ。細胞培養肉ではこれがいずれも70%で、生産効率は非常に高い。世界の人口増に伴う食料不足が危惧される中、この資源効率性の高さは無視できない。

労働者の人権の側面でも細胞農業は貢献し得る。世界的にみると、農業や漁業は重労働で、監督も効きにくいため、強制労働が行われやすいハイリスク産業として挙げられることが多い。実際、米国通商代表部(USTR)は2021年5月、WTOに対して漁業における強制労働問題に対処すべきと提言した(参照)。細胞農業による肉・シーフード生産技術が定着すれば、人にとってもサステナブルな労働環境が提供されやすくなる。

細胞農業は、動物や植物から細胞の一部を取り出して育てる。動物を殺さずともその肉の生産が可能なため、「動物を屠殺している」という倫理的な側面が理由から肉の摂取を控えてきたベジタリアンやビーガンの需要も期待される。

また、伝統的な肉の環境負荷を気にして肉を食べることをできるだけ減らす「フレキシタリアン」が、Z世代やミレニアル世代を中心に増加しているが、細胞農業食品はこのような若者にも魅力的に映るだろう。

さらに、宗教上の理由で特定の肉を食べることを禁じられている人たちも、「細胞農業で生産された肉なら食べても良い」という解釈をする人が出て来ている。例えばユダヤ教では、細胞の元となった動物の摂取が禁じられていても、その細胞を使って培養した肉に関しては、「コーシャー」(適性)であり食べても良いだろうと判断するラビ(ユダヤ教の宗教指導者)も出始めている。

細胞培養肉は無菌状態の工場で生産されるため、通常の畜産業の肉処理工程等と比べて細菌感染を減らし、ほぼゼロにすることもできる。また、細胞農業生産過程が多く自動化されていることは、伝統的な畜産業に比べて人為的なミスが介入する機会が相対的に少ないという点で、異物混入の可能性も低下させる。

現在、畜産では多頭の家畜に大量に抗生物質を投与しているが、これは人獣に共通して感染しかねない強力な耐性菌が発生するリスクがある。くわえて、集約型畜産の場合、耐性菌が発生すると感染が一気に拡大するので、最悪の場合、数百万頭の殺処分や人間への感染拡大等の恐れもある。その点、細胞農業は抗生物質を使わずに食品を生産できるため、こうした心配はほぼ生じない。

現在、私たちの食事には、外的な要因での制限されているものが少なくない。例えば、飼育や養殖が難しいものや、天然物で取れることが珍しいもの。希少部位で一頭から少量しか取れないものや、味はおいしいが骨が多く加工処理が困難なもの。新鮮であれば美味しいが、保存すると味が落ちる等の理由で流通しにくい食材などである。

こういったものは、細胞農業技術が発展してコストダウンが進めば、誰でも手軽に食卓に並べられるようになり、食の多様性向上に貢献する。さらに、特定の栄養素を向上させた機能性のある食材の開発も可能と言われている。

また、細胞農業の活用は食文化の保存にもつながりうる。例えば、環境変化や乱獲により絶滅の可能性があると警鐘が鳴らされているうなぎやマグロ。動物愛護の側面から販売禁止や輸入禁止といった規制が導入され始めているフォアグラやフカヒレ。現在は食べられているが、将来は食べられなくなるかもしれないがものが、細胞農業を使えば未来の世代にも食べる選択肢を維持することができる。

米国のBlueNalu社による、細胞培養ブリの輪切り添えビスク。細胞培養シーフードへの関心も高まっており、同社は2021年1月に米国サンディエゴに工場を設立するなどの目的で66億円相当の資金調達に成功した。(写真はBlueNalu提供)

米国のBlueNalu社による、細胞培養ブリの輪切り添えビスク。細胞培養シーフードへの関心も高まっており、同社は2021年1月に米国サンディエゴに工場を設立するなどの目的で66億円相当の資金調達に成功した。(写真はBlueNalu提供)以上、細胞農業食品は様々な側面から期待されているが、その一方で、この技術が食料安全保障にも大きく寄与し得るポンテンシャルがあることについては、まだあまり注目されていない。

食料安全保障(Food Security)について国連食糧農業機関(FAO)は、「あらゆる人々が、常に活動的で健康的な生活を送るための食生活のニーズや食事の好みを満たす、安全で栄養価の高い十分な食料を、物理的かつ経済的に入手できる状態」と定義している(参照)。そして、食料安保の4側面として、(1)入手可能性(Availability)、(2)経済的・物理的アクセス(Access)、(3)食料の利用(Utilization)、(4)長期にわたる安定性(Stability)を挙げている。

食料や飼料を他国に依存している割合が高い場合、何かしらの理由で国際的なサプライチェーンの断絶が生じれば、食料の「入手可能性」が低下すると同時に、供給が減って価格が上がり「経済的アクセス」も悪化。くわえて、経済をテコに安全保障上の国益を追求する「エコノミック・ステイトクラフト」(参照)が多用されるようになってきていることから(参照)、意図的に輸出入の停止に踏み切る国家への懸念が高まっており、「長期にわたる安定性」も損なわれやすくなっている。だが、このような食料安全保障上のリスクは、食料を国内生産でまかなう割合を高められれば、低減させることが可能になる。細胞農業は食料安全保障の様々な側面に貢献しうる技術なのである。この点について、以下、詳しく述べる。

まず、細胞培養肉の生産には広大な農地は必要なく、狭い土地でも生産が可能だ。海外依存度が高い食品で細胞農業による生産が可能だと、国家戦略として意図的に食品生産拠点の国内回帰(リショアリング)を行うことが可能となる。

狭い土地での生産が可能になれば、最終消費地に近い場所で生産することに経済合理性が出てくる。とすれば、食料生産の分散体制が自然と構築され、地産地消型の食料サプライチェーンになって行く。国内で消費される食料は国内で生産されるようになり、海外への食料依存度は減少する。

細胞農業はサプライチェーンの強靭性(レジリエンス)強化にもつながる。例えば、自然災害等で一部の地域で食品生産ができなくなったとしても、地産地消型のサプライチェーンなので近くの工場で代わりに生産量を増やすという対応が比較的容易であり、供給体制が崩れにくい。加えて、畜産業で牛一頭を育てて出荷するまでに約21ヶ月かかるが、細胞農業では同じ量の可食部の肉を1ヶ月で生産できるため、柔軟且つ短期間で供給量を調整できる。

細胞農業の生産過程が、畜産業と比べて自動化しやすいという特徴は、食料安全保障においても効いてくる。伝統的な畜産業では食肉処理や加工で複雑な手作業が生じるため、新型コロナなどのパンデミック下では生産が滞る場合がある。細胞農業食品だと、生産過程の大部分が自動化できるため、パンデミック下でも生産は止まりにくい。

もっと言えば、細胞農業は日本に限らず世界全体にとっての食料安全保障にも寄与する。将来的に世界の人口増や開発途上国の経済成長により増加する食肉、その他動物性たんぱく質需要に対して、供給が間に合わなくなるという予測がある。農林水産省が2019年に出した「2050年における世界の食料需給見通し」によると、今後の人口増加によって、世界の畜産物需要量は 2015 年に比べ 2050 年に1.8倍まで増加する。

これだけの需要増に伝統的な畜産業のみで応えることは、上述した資源効率性の相対的な低さからも、ほぼ不可能だ。このままでは、肉を口にできるのは、裕福な地域・国・人々のみという時代になりかねない。

細胞農業によって、誰もが動物性たんぱく質を摂取できるようになれば、将来的な世界規模の食肉不足が生む紛争の火種を未然に摘むことができる。

他方、長期的な細胞農業食品による食料安全保障の確保を考えた場合、細胞を増殖・分化させる際に栄養を与える「培養液」の主成分となるアミノ酸や、その生産に必要な糖分の原料となる穀物などの確保が課題となる。すなわち、(1)元となる動物細胞を国内で採取ができ、(2)この細胞を培養する施設が国内に十分な数だけ存在しており、(3)実際に細胞を増殖・分化させるのに必要な培養液の原料が国内調達できる――という三条件が、細胞農業によって食料自給率を向上させるには不可欠になる。

こうした食料安保の重要性はどの国でもかねてから指摘されていたが、最近はより大きな「経済安全保障」の文脈で捉えられることが多くなってきている。

例えば米国では、バイデン政権が2021年2月24日に『米国サプライチェーンに関する大統領令(EO14017)』を出した。ここには「米国は、経済的繁栄と国家安全保障を確保するためには、レジリエント(強靭性がある)で、多様、そして安全なサプライチェーンを必要としている」と書かれており、「地政学的・経済的競争」を含む様々な状況が「重要な製造能力、および重要な商品、製品、サービスの可用性と完全性を低下させている」と指摘する。また、同盟国やパートナーとのサプライチェーン協力が「集団的な経済安全保障・国家安全保障を促進し、国際的な災害や緊急事態に対応する能力を強化する」とも書かれており、大統領令の目的が経済安全保障の確保であることは明らかだ。

この大統領令には、米国の4省庁に対して100日以内にグローバルサプライチェーンのリスク評価を行うように要請する内容が含まれており、これに基づき2021年6月には『レジリエントなサプライチェーン構築、米国の製造業活性化、幅広い成長の促進』と題された「100日レビュー」が提出された。中身は、半導体、バッテリー、レアアース、医薬品など、日本においても「経済安全保障」として語られているものだ。ただ、100日間で新たに把握できる内容は限られ、この文書は既存の政府対応のまとめのようなものとなっている。

EO14017でより重要で包括的なレビュー結果が記されるのは、1年以内の提出が義務付けられている各省庁による『分野別サプライチェーン評価報告書』だ(Sec. 4)。今回の「100日レビュー」は商務省、エネルギー省、国防省、保健福祉省の4省庁がまとめたが、この「1年レビュー」には4省庁に加え、国土安全保障省、運輸省、農務省の計7省庁が含まれる。

農務省に関しては、「農務長官は、適切な機関の長と協議の上、農作物および食品の生産のためのサプライチェーンに関する報告書を提出しなければならない」と規定されている。バイデン政権下では半導体やレアアースと同様、食料安全保障も経済安全保障上の問題として捉えられていると言えるだろう。

行政だけでなく、立法府もこの動きに同調する。下院では現在、農業関連の予算法案である『2022年度農業・地方開発・食品医薬品局・関係機関歳出法案(H.R.4356)』の審議が進んでいる。この第777条には、部分的にでも中国政府により所有されている企業が米国で農地を買うことを禁止する措置を取るように農務長官に命じると同時に、すでに農地を持っている場合は、農務省の支援プログラムへの応募資格を剥奪(はくだつ)する内容が含まれる。

この条項を追加したダン・ニューハウス下院議員は、米国内で「中国が農業独占することは、米国の国家安全保障と食料安全保障に対する直接的な脅威となる」と述べ、「米国は、国内の農業と食料供給を中国に依存するようになってはならない」と警鐘を鳴らす(参照)。

日本でも、「経済安全保障」の文脈で食料安全保障に関する言及が政府・省庁レベルではなされ始めている。

政治レベルでは、2020年12月16日に自民党の新国際秩序戦略創造戦略本部が出した『提言「経済安全保障戦略」の策定に向けて』で、日本が重点的に取り組むべき経済安保上の課題と対策の中に「食料安全保障の強化」が挙げられた。コロナによる輸出規制や過剰・違法な漁獲、海洋環境の変化による水産資源の減少などに触れ、「食料安全保障の強化を図り、将来にわたって国民への食料供給に万全を期す必要がある」と指摘している。

省庁レベルでも細胞農業をはじめとする食品に関する最先端技術、通称「フードテック」を食料安全保障の強化につなげようとする動きが見られる。農林水産省が去年出した『農林水産省フードテック研究会 中間とりまとめ』は、「食に関する最先端技術を活用したたんぱく質の供給源の多様化を図るなどの方策により、食料安全保障上のリスク低減を模索することが重要」と指摘する。

とはいえ、現時点では食料安全保障は課題として認識されているに留まっており、具体的に食料安保を経済安全保障の枠組みで捉えて新たな政策が取られているわけではない。例えば、経済安保の文脈で細胞農業技術を用いた中長期的な食料サプライチェーンのリショアリング戦略や、細胞農業食品産業の育成に向けたR&D補助金、細胞培養に必要となる培養液の国内自給率向上に向けたロードマップ作成といった政策は取られていない。

ここで、食料安全保障の推進を目的の一つとして、国家レベルで細胞農業を推進しているシンガポールとイスラエルを紹介したい。

細胞農業技術を食料安全保障として最も強く意識しているのはシンガポールだろう。国土720キロ平方メートル(日本で最も狭い都道府県である香川県の2.5倍以下の面積)に560万人が住むシンガポールは、食料の90%以上を他国に依存する。食料安全保障の観点から依存先をできる限り分散させるため、170カ国から食料を輸入するという多様化戦略を取ってきた。

同時に、国内生産の増加も試みている。シンガポール政府は2030年までに国民の必要栄養価の30%を国産にするという「30 by 30」という国家目標を立てており、この枠組みで細胞農業食品へのR&D補助金が出されている。

2020年12月には世界で初めて、細胞農業食品の販売許可を出している。現在「細胞培養チキン」はレストランやホテル、さらにフードデリバリー・サービスでも注文できるようになっている。なお、細胞培養チキンを使ったナゲットはレストランで一皿2,000円程で提供されている。まだ少し割高感があるが、伝統的な畜産業により作られた従来肉とコスト面でかなり追いついてきているとも言える。

「周りを敵対的な国家に囲まれた国土の狭い国」としてのマインドセットを持つイスラエルも、食料安全保障を強く意識している。サプライチェーン断絶によるリスク低減のため、食料自給率向上に向けた細胞農業食品産業を後押しする。

2020年12月にベンジャミン・ネタニヤフ首相(当時)は「世界で初めて細胞培養肉を食べる国家元首」として、イスラエルで細胞培養ステーキの開発を行うAleph Farmsの製品サンプルをカメラの前で試食。「信じられない。これは美味しい。(従来の肉と)味の違いが分からない。」と語る“パフォーマンス”を行い、細胞農業食品を政府としても支えていく姿勢を示した。イスラエル外務省もSNS等を通じて、イスラエルの細胞農業産業をアピールする動画を紹介するなど、広報面で積極的にバックアップしている。

イスラエルのAleph Farms社による牛リブロースのステーキ。細胞農業では「分厚い」肉を形成することが難しいと言われている中で、当社は敢えてステーキ肉の技術開発を進めている。(写真はAleph Farms提供)

イスラエルのAleph Farms社による牛リブロースのステーキ。細胞農業では「分厚い」肉を形成することが難しいと言われている中で、当社は敢えてステーキ肉の技術開発を進めている。(写真はAleph Farms提供)こうした国家レベルでの動きに加えて、民間セクターも細胞農業に関する業界団体形成を進めている。例えば、米国ではAMPS Innovationと呼ばれる細胞培養肉・シーフードの業界団体が既に立ち上がっており、米国市場における細胞農業食品の販売に向けて活動している。国際的な業界団体も形成され始めており、欧州では「欧州細胞農業団体」の立ち上げが秒読み段階のほか、アジアでも「アジア太平洋細胞農業協会」の設立に向けた動きが加速化している。

食品大手では、日清食品ホールディングスが東京大学と培養ステーキ肉の共同研究に着手している(参照)ほか、三菱商事、日本ハム、住友商事、東洋製罐グループホールディングス、ソフトバンクといった日本の大手企業も、細胞農業への投資や事業開発を進めている。

日本のインテグリカルチャー社による細胞培養フォアグラ。当社は細胞培養技術をもたない企業や事業者も細胞培養製品市場に参入できるように、CulNetSystem™という動物由来原料・食料の生産機開発を行っている。(写真はインテグリカルチャー提供)

日本のインテグリカルチャー社による細胞培養フォアグラ。当社は細胞培養技術をもたない企業や事業者も細胞培養製品市場に参入できるように、CulNetSystem™という動物由来原料・食料の生産機開発を行っている。(写真はインテグリカルチャー提供)活発化する民間側の動きを受け、政治も動き始めた。自民党は2021年6月14日に『「細胞農業および培養肉」についての勉強会』を開催(参照)。筆者らもスピーカーとして登壇させていただき、細胞農業食品の法整備や安全基準策定を進める議員連盟を今秋にも設立することを決定した。この議連の会長には元文部科学大臣の松野博一議員が、事務局長には経済安全保障に詳しい中山展宏議員が就任する方向だ。

政府レベルでは河野太郎行政改革担当相直轄の規制改革チームがフードテックについて検討すると発表しており(参照)、ここで細胞農業についても議論が進むと考えられる。農水省も前述した「フードテック研究会」の設立に加えて、2021年7月1日付で「食料産業局」を「大臣官房新事業・食品産業部」に改組しており(参照)、細胞農業に関する検討はここで行われると考えられる。これらの政・産・学・官の動きを日本で取りまとめているのが、筆者らが所属する多摩大学ルール形成戦略研究所の細胞農業研究会だ。農水省フードテック官民協議会の「細胞農業ワーキングチーム」も兼ねるこの研究会では、国内外の企業・大学・省庁・NGOなど約70団体が、日本における細胞農業に関するルール形成のあり方を議論している。

現時点では、消費者に対していかに安全・安心な製品を届けるか、細胞農業という新規産業の育成と伝統的な畜産業の共存をどう図っていくか、ブランド食材を含む畜産物の細胞に関する知的財産保護をどうするか、といった点を軸に、細胞農業の業界ガイドラインや促進法のドラフト作成を行っている。

これらに加え、今後は経済安全保障の視点からも、日本は細胞農業に関する諸政策を取るべきだ。食料安全保障の確保に向けた新たな解決策となりうる技術である「細胞農業」産業をどう育成していくか。細胞農業を含む食料関連先端技術の海外流出をどう防止するか。強靭な食料サプライチェーン構築に向けたリショアリングや生産拠点の国内分散をどう進めていくか。論点は数多くある。

最も重要なのは、本稿でも触れた培養液の国内自給率向上のための諸政策を、政府が積極的にバックアップすることだろう。(1)培養液の糖分・アミノ酸といった原料の国内自給率と海外依存度がどの程度なのかの現状把握に向けた調査研究、(2)培養液原料の国産化を可能とする技術革新の特定と育成に向けたR&D補助金制度の確立、(3)培養液原料の国産化に向けた長期戦略立案、などが不可欠だ。

現在、クロレラ、ミドリムシ(ユーグレナ)、スピルレナのような植物プランクトン(微細藻類)を用いた培養液製造の研究が行われているが、これが実用化されれば培養液の完全国産化が可能となる。産業育成の観点から研究費が出ていたこのような調査研究に、経済安全保障の側面から戦略的により多額のR&D補助金を出していくことを検討すべきであろう。

筆者らは細胞農業業界に関する国内外の最新ニュースの紹介と解説を行う『細胞農業ニュースレター』を定期的に発行している。この分野に興味のある方は、登録をおすすめしたい。このレターを読むと、スーパーの店頭で「細胞培養肉」が「従来肉」と「植物性代替肉」の横に並び、「細胞培養シーフード」が「天然物」と「養殖物」の横に並ぶ日が想像以上に近いことを実感できるだろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください