2021年07月26日

イタリアの三色旗とパルチザンの銅像(savo1974 / shutterstock.com)

イタリアの三色旗とパルチザンの銅像(savo1974 / shutterstock.com)イタリア人といえば恋とワインにうつつを抜かしているように日本では思われがちだが、とんでもない誤解だ。第2次大戦で日本の国民は終戦の日まで軍国主義に従ったが、イタリアの市民は戦争中から独裁に反旗を翻し、戦後の国造りに動き出した。彼らは戦中から早くも「戦後」を開始したのだ。終戦でようやく戦後が始まった日本とは大きな隔たりを感じる。

日本人は言いたいことも言わずに自粛し、権力者に忖度して行動を控えることが多い。イタリア人にこんなことはありえない。一人一人が自立して考え自分の意志を貫き、いざという時には連帯して果敢に行動するのが彼らの国民性だ。

第2次大戦のイタリアを支配していたのは、ファシズムの生みの親で、クーデターによって権力を奪い一党独裁体制を20年近くも維持していたムッソリーニだ。

イタリアのベニート・ムッソリーニ首相=1941年4月、ローマのベネチア宮殿

イタリアのベニート・ムッソリーニ首相=1941年4月、ローマのベネチア宮殿 イタリア陸軍部隊を閲兵するベニート・ムッソリーニ首相=1940年

イタリア陸軍部隊を閲兵するベニート・ムッソリーニ首相=1940年戦争のさなか、このまま独裁者の言うなりでいると国が亡びると考えた政治家や軍人が1943年、ムッソリーニを権力の座から引きずり下ろした。あわてたナチスの軍隊がイタリアを占領すると、普通の市民がパルチザンを組織して戦い、ナチスを追い払って自力で国土を解放した。日本人は終戦で呆然自失となり戦後は占領軍に身をゆだねたが、彼らは命をかけて未来を自分たちの手で作りだしたのだ。ふだんはへらへらしているようだが、いざとなれば強い。

パルチザンとは民衆の自発的な武装組織である。非正規の軍隊をゲリラと言うのはスペイン語の言い方で、イタリアではパルチザンと呼ぶ。侵略者に対する抵抗組織、レジスタンス運動の意味合いが強い。

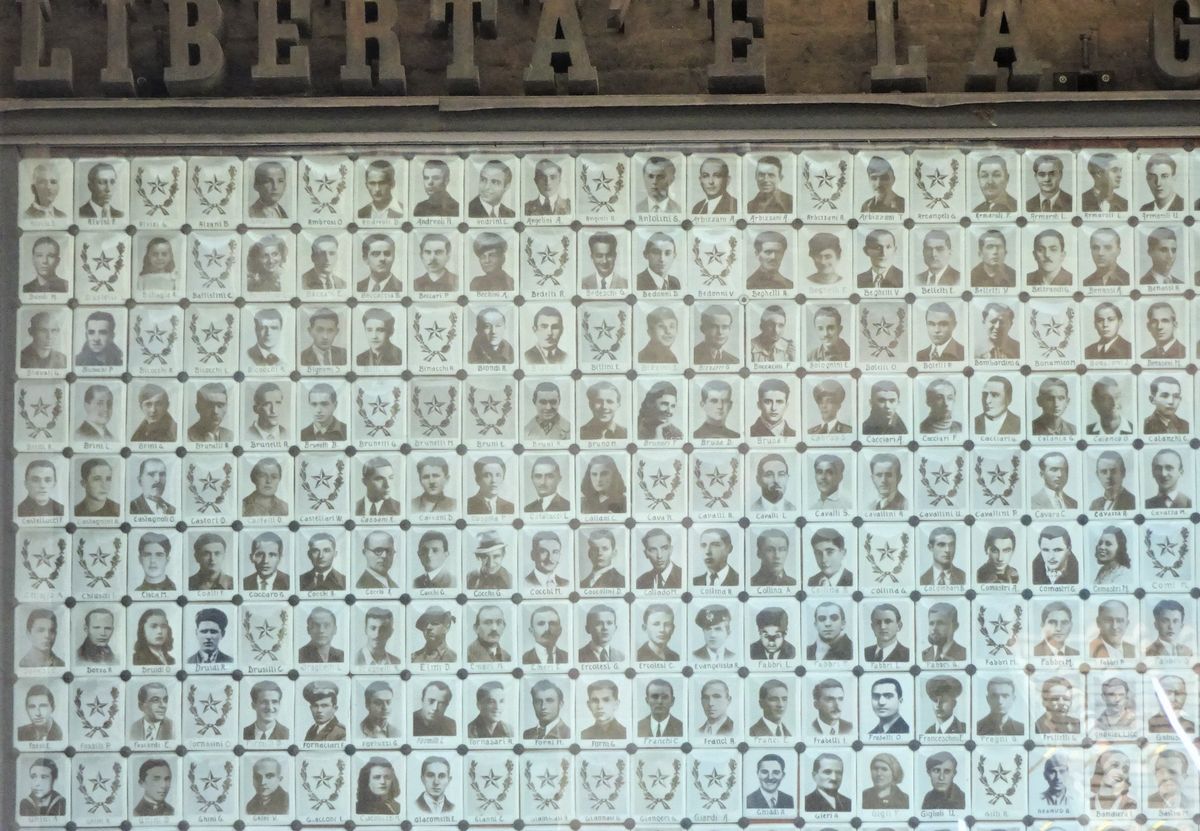

パルチザンを追悼し、記憶する施設がイタリアン全土にある。モデナでは第2次大戦中に犠牲となったパルチザンの写真と名前が刻まれている(Bird022 / Shutterstock.com)

パルチザンを追悼し、記憶する施設がイタリアン全土にある。モデナでは第2次大戦中に犠牲となったパルチザンの写真と名前が刻まれている(Bird022 / Shutterstock.com)ある朝、起きてみたらナチスの軍隊が自分たちの町を占領していた。黙って従いたくない。彼らと戦おう。パルチザンの同志よ、私をいっしょに山の基地に連れて行ってくれ。戦いに身を置けば、もう生きて帰れるとは思えない。恋人よ、これが最後の別れだ。

こういう内容である。

山の中を拠点とするパルチザンは食べ物もろくにない。寝場所も定まらない過酷な生活が待ち受けている。しかも生きて帰れる保証はない。それを覚悟で困難な人生を選ぶ若者の健気な気持ちが伝わってくる。

ベラは「美しきもの」で、ここでは恋人を指す。そういえば、この連載で取り上げた「アムール河の波」の作曲家キュッスの恋の相手の名がベラだった。チャオは別れの挨拶言葉だ。「さらばさらば」という繰り返しは、イタリア語の歌詞では「ベラ・チャオ ベラ・チャオ」だ。繰り返して告げるこの部分に、別れたくはないが行かねばならないと考える若者の悲痛な思いがにじみ出る。

イタリア北部ブレシアにある第2次大戦中のレジスタンス運動のモニュメント(Baroni Luca Enrico / Shutterstock.com)

イタリア北部ブレシアにある第2次大戦中のレジスタンス運動のモニュメント(Baroni Luca Enrico / Shutterstock.com)「私がパルチザンとして戦死したら、死体を山に埋めてくれ。そこには美しい花が咲くだろう。自由のために死んでいったパルチザンの花が」

悲愴さを強く感じる歌だが、事実、パルチザンに志願した兵士の多くが山中の戦闘で亡くなった。ナチスに捕まって銃殺された人も多い。

本連載「世界の歌を探検する~民族固有の魂を求めて」【欧州編】は今回で終わります。近く、【米国編】を始めます。

イタリアの三色旗(Roman_studio / Shutterstock.com)

イタリアの三色旗(Roman_studio / Shutterstock.com)この歌には元歌がある。イタリア北部に伝わる民謡で、田植えをしながら女性たちが歌う歌だ。いくつかの歌詞があり、ここからメロディーをとって別の歌詞をつけた、いわゆる替え歌だ。だからだれもがすぐに覚えられた。

田植えは単調できつい肉体労働だ。彼女らは農民というより農業に従事する季節労働者である。あてがわれた宿舎に集団で収容され、朝6時から、ときには腰まで水に浸かって一日に10時間も働いた。

過酷な日々を40日ほど続け、それが終わると給料を受け取って地元に帰っていく。報酬は米40キロの現物支給といくばくかの労賃に過ぎない。山本茂美の『あゝ野麦峠』に描かれた日本の女工哀史に出てくる女性たちに似ている。

最もよく知られている歌詞は、次のようだ。

朝起きるやいなや 私は田んぼに行かねばならない

虫や蚊をはらいながら つらい仕事をしなければならない

監督は棒をもって立ち 私たちは腰をまげて働く

ああ お母さん なんて辛いこと 私はくりかえし自問する

でも、いつの日かみんなが 自由に働く日が来るだろう

(江波戸昭著『世界の民謡をたずねて』自由国民社、1972年 より)

最後のフレーズでもわかるように、ただの労働歌ではない。はっきりとした変革の未来を志向した抵抗の歌だ。今の非人間的な体制を覆し、人間の尊厳と自由を取り戻そうとするプロテスト・ソングである。

(Platova Lera / Shutterstock.com)

(Platova Lera / Shutterstock.com)「さらば恋人よ」は、こうした歌のメロディーのテンポを速め、行進曲風に歌う。作詞者は不明だ。おそらくいろいろな歌詞で歌われているうちに、しだいに固まったのだろう。

この歌が広まったのは戦後、当時の東ベルリンで開かれた世界青年平和友好祭でイタリアから参加した学生代表が歌ってからだ。日本にもすぐに入り、うたごえ運動に乗って1950年代に全国で歌われた。

歴史を感じさせるボローニャの街=2019年、筆者撮影

歴史を感じさせるボローニャの街=2019年、筆者撮影パルチザンと言っても、日本ではイメージが浮かびにくい。どんな人々がどんな生活をしていたのだろうか。

パルチザンの活動の舞台はイタリア北部の一帯だった。中でもイタリア中北部の街ボローニャは「レジスタンス都市」と呼ばれる。第二次大戦中にとりわけパルチザンの活動が活発で、ナチス・ドイツ軍だけでなくファシストの黒シャツ旅団を追い出して市民の力で街を解放した。

枢軸国として同盟を続け、親交も重ねたムッソリーニ・イタリア首相とヒトラー・ドイツ首相=1934年6月22日、イタリア・ベニス

枢軸国として同盟を続け、親交も重ねたムッソリーニ・イタリア首相とヒトラー・ドイツ首相=1934年6月22日、イタリア・ベニス 黒シャツ隊と呼ばれたイタリア国防義勇軍の結成20周年式典。ムッソリーニ首相に向かって敬礼する様子=1943年2月

黒シャツ隊と呼ばれたイタリア国防義勇軍の結成20周年式典。ムッソリーニ首相に向かって敬礼する様子=1943年2月まずはここにお連れしよう。

首都ローマから列車に乗って2時間走ると、早くもボローニャに着く。中央駅を出ると石畳の道に赤レンガの建物だらけだ。屋根までも赤い瓦である。このため「赤い街」と呼ばれる。広場に面した建物は回廊になっていて、古い造りが歴史を感じさせる。

ボローニャ市庁舎=2019年、筆者撮影

ボローニャ市庁舎=2019年、筆者撮影 ヨーロッパ最古の大学、ボローニャ大学の解剖学教室=2019年、筆者撮影

ヨーロッパ最古の大学、ボローニャ大学の解剖学教室=2019年、筆者撮影中心部にある市役所を訪れると、正面の壁に小さな顔写真がたくさん並んでいる。戦争中に戦死したパルチザンの戦士たちだ。多くは若者や中年の男性だが、女性や少年、白髪の老人もいる。顔の下には名前が刻まれている。写真が残っていない人のためには、写真の替わりに花輪に囲まれた星と名前だけが刻まれている。

説明書きがあった。「ナチスの暴力によって虐殺された大勢の子どもたち、女性たち、男たちに対し、そしてすべての人々に、ボローニャは深い哀悼と謝意をささげる。彼らの死は市民の独立と人類の平和と社会正義にかなった社会の到来のため、かけがえのない証言、警告となろう。自由のため崇高に戦った彼らを忘れまい」。

市庁舎の壁に掲げられた、亡くなったパルチザンの人々の写真=2019年、筆者撮影

市庁舎の壁に掲げられた、亡くなったパルチザンの人々の写真=2019年、筆者撮影パルチザンに参加した4割もの市民が殺されたのだ。「生きて帰れない」と歌われたのも無理もない。市役所前の広場は、ドイツ軍に捕らえられたパルチザンの戦士が銃殺された場所だ。

ボローニャの墓地にあるパルチザンの墓(Fabio Caironi / Shutterstock.com)

ボローニャの墓地にあるパルチザンの墓(Fabio Caironi / Shutterstock.com)彼の小説『くもの巣の小道』(福武書店、米川良夫訳、1990年)にパルチザンの描写がある。「みながみな、てんで違った恰好をしていて、いろいろの銃やら薬莢帯やらをぶらさげているのだ。それは兵隊と言えばそう思えなくもない。……軍服も靴もぼろぼろなら、髪も髭もぼうぼうに伸ばしたままで……」と、まるで敗残兵か野盗のような姿だ。映画「七人の侍」の浪人たちのようでもある。

ボロは着ていても心は錦だった。「たとえぼくら自身を解放してくれることはなくても、ぼくらの子供たちを解放して……はればれとした、悪者なんぞのあり得ないような人間性をつくりあげる役には立つんだ……われわれは自分自身を取り戻すために、彼ら(注・ナチス側)は奴隷であり続けるために。これが闘いの意味なんだ」と、その存在意義を述べている。

パルチザンに参加した人々は、次の世代のために人間性に満ちた社会を作ろうと、捨て石となる覚悟を持っていた。

パルマにあるパルチザンの立像(Vivida Photo PC / Shutterstock.com)

パルマにあるパルチザンの立像(Vivida Photo PC / Shutterstock.com)「さらば恋人よ」は、戦後70年以上たつ今もイタリアで歌われる。とりわけパルチザンの本場、イタリア北部の街の酒場に行けば、誰かが弾くギターの伴奏に乗って、そこに集まった人たちがこの歌を歌う。最初はゆっくりと叙情的に、やがて畳みかけるように激しく、情熱的になり、最後は激しく盛り上がる。

ボローニャと並んでパルチザンが活躍したのが北部の町ミラノだ。

1945年4月25日、イタリア各地のパルチザンが団結して自力でミラノを解放し、ムッソリーニらファシスト政権の幹部を死刑にすることをラジオで宣言した。ムッソリーニはその3日後に射殺され、遺体はミラノのロレート広場にさらされた。

ベニート・ムッソリーニが1945年4月に処刑された場所にある標示(Fabio Caironi / Shutterstock.com)

ベニート・ムッソリーニが1945年4月に処刑された場所にある標示(Fabio Caironi / Shutterstock.com) ムッソリーニ首相=1943年2月

ムッソリーニ首相=1943年2月これがイタリアを事実上の終戦に導いた。この日は今もイタリアの解放記念日として祝日になっている。

4月のイタリア解放記念日には国民が様々なスタイルで思いを表す。写真はトーチを手に行進するトリノの市民(Stefano Guidi / Shutterstock.com)

4月のイタリア解放記念日には国民が様々なスタイルで思いを表す。写真はトーチを手に行進するトリノの市民(Stefano Guidi / Shutterstock.com)彼女はこの歌を歌うとき、マイクの前で激しく手拍子を打ちながら歌った。当時の映像を今、YouTubeで見ることができるが、手拍子のたびに燃えるような赤い頭髪が大きく揺れる。彼女自身がパルチザンの化身のような迫力を感じる。

イタリアの歌手・ミルバ

イタリアの歌手・ミルバ彼女は堂々と政治的な発言をした。1992年、イタリアに右派のベルルスコーニ政権が誕生すると、「ネオ・ファシストだ」とはっきりと指弾した。ただ歌うのではなく平和と自由を主張し、軍縮を進めてこの世から核兵器をなくそうと声を上げた。常に全力で突っ走り、2010年に「もはや全力をだせなくなったから」という言葉とともに引退した。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください