自律型AI兵器規制の困難にどう向き合うか

2021年08月25日

兵器や法律の専門家で構成される国連の専門家パネルが2021年3月8日付で安全保障理事会議長に宛てた書簡によると、2020年3月27日、リビアのトリポリに拠点を置く国民合意政府(Government of National Accord, GNA)は、東部勢力のハリファ・ハフタルが率いるハフタル連携軍(Haftar Affiliated Forces, HAF)に対する「ピース・ストーム作戦」開始を発表し、HAFは退却を迫られた。

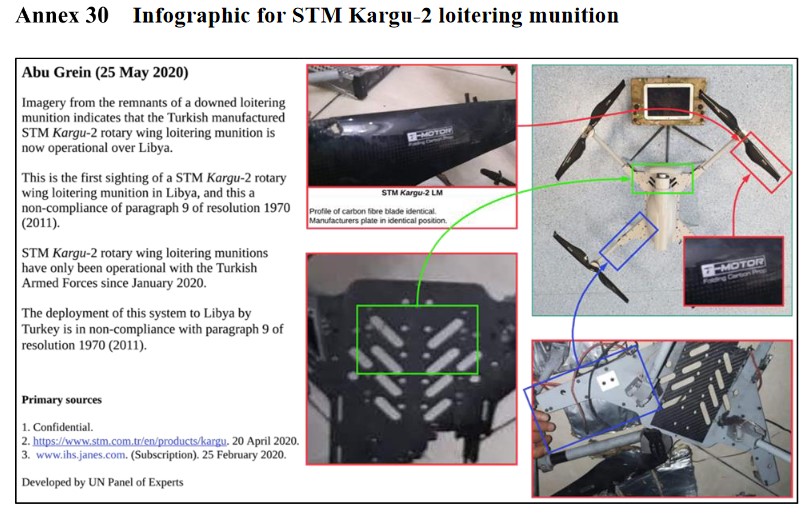

その際、HAFは「STM Kargu-2」(下の写真参照)やその他の徘徊型兵器(数時間にわたって目標地域上空を徘徊し、高価値の目標を自律的に、あるいは、遠隔操作で自爆攻撃する兵器)のような無人戦闘機ないし自律型致死兵器システム(LAWS)によって追い詰められたという。

リビアで攻撃に使われた可能性がある無人小型機(ドローン)の写真を掲載した、国連安全保障理事会専門家パネルの報告書

リビアで攻撃に使われた可能性がある無人小型機(ドローン)の写真を掲載した、国連安全保障理事会専門家パネルの報告書2020年9月、アゼルバイジャンがアルメニアの支配地域であったナゴルノ・カラバフへと侵攻した際には、トルコ製とイスラエル製の徘徊型兵器が使用されたことが知られている(https://www.youtube.com/watch?v=s1Z75jy5TGMを参照)。イスラエル製のものは、イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ(IAI)が開発した「ハロップ」と呼ばれる機種として知られている。

こうした自律型人工知能(AI)兵器については、拙稿「AI利用最前線の闇:「ゴーストワーク」と「キラーロボット」」において論じたことがある。ここでは、「キラーロボット」のような自律型AI兵器について最近の動きを紹介し、その問題点を探りたい。

ここではまず、自立型兵器がAI登場によってはじめて問題になったわけではないことを確認しておきたい。The Economistの「ロボットの抑制 自律兵器と新しい戦争法」という記事によると、第二次世界大戦中には、「ホーミング魚雷」が使用された。これは、目標を自動的に追尾して命中する魚雷であり、潜水艦や艦船の音波や航跡派を感知して追尾する受動式と、魚雷から超音波を送信してその反射を利用する能動式の2種類がある。魚雷発射後、自律的に攻撃に至る場合と、最終的な攻撃は人間が決める場合がありうる。

一方、「ファランクス砲」の場合、一度スイッチを入れると、搭載されている船に向かってくるものすべてを撃つ。近距離からの対艦ミサイルを迎撃するために、捕捉・追尾レーダーと多銃身銃を一体化したシステムにより、自律的な自動迎撃を行う。米国やその同盟国の海軍に配備されている。

ウクライナの軍艦に配備されたファランクス砲 photo vvl / Shutterstock.com

ウクライナの軍艦に配備されたファランクス砲 photo vvl / Shutterstock.comほかにも、北朝鮮と韓国の間の非武装地帯(DMZ)に設置されている「ロボットセントリーガン」のように、光学センサーやレーダーを利用して、機関銃で自動的に無人攻撃する兵器もある。

テクノロジーの進化がこうした自律型兵器に大きな革新をもたらしている。重大な技術開発の一つは、コンピューターの物体を識別する能力がAIによる機械学習によって格段に向上したことである。もう一つは、無人飛行機(ドローン)、運転手のいないトラック、クルーレス潜水艦といった被殺傷型利用の拡大である。自律型兵器として運用すると、さまざまな問題を引き起こすため、とりあえず殺傷兵器として利用するのではなく、別の用途に軍事活用しようとしているのだ。

これにより、偵察やロジスティクス(兵站)といった活動で人命を危険にさらす機会を減らすことが可能になる。人間のもつ注意力の散漫といった脆弱性を補うこともできる。 こうした自律型の被殺傷兵器を最終的に人間の判断に基づいて、殺傷兵器として利用する場合には、暗号化されたデータの大量の相互交信が必要になり、対衛星兵器などで物理的に攻撃されたり、電子的に妨害されたりといったリスクが高まる。

だからこそ、相互交信によって敵を攻撃するのではなく、自律的にマシーンやロボットの判断で攻撃まで行うことの可能な自律型AI兵器が注目されるようになっているわけだ。通信回線が干渉を受けやすいことが自律性を高めるための論拠になっているのである。

ただし、顔認証システムが必ずしも個人を100%識別できないのと同じように、自律型AI兵器が攻撃目標を100%撃破できるわけではない。敵は自律型兵器の識別能力を混乱させるようにさまざまな手段を講じるだろう。

1980年に採択され、1983年に発効した特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)から説き起こそう。この条約には当初、X線で人体に検出されない破片を用いる兵器の使用を禁止する(第一議定書)、地雷などの装置の使用を規制する(第二議定書)、焼夷弾の使用を制限する(第三議定書)という三つの議定書が含まれていた。

その後、各国は二つの議定書を追加した。1996年には失明の恐れのあるレーザー兵器の使用と譲渡を禁止する第四議定書が、2003年には爆発性戦争残存物に関する第五議定書が追加された。よく知られているように、1997年の「対人地雷の使用、備蓄、生産および移転の禁止ならびにその破壊に関する条約」(APM条約)や2008年の「クラスター爆弾に関する条約」(CCM)では、兵器全体を禁止するに至って

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください