自由はその社会で存在することが困難なときにこそ逞しさやしなやかさが問われる

2021年08月28日

コロナ禍と表現~人間らしく生きることは不要不急か/指揮者・大野和士との対話(前編)

「指揮者・大野和士との対話」の前編では、文化芸術を“不要不急”としてしまう社会とはどんな社会なのか、コロナ禍における表現のあり方を通して、「人間らしく生きる」ことと個人を尊重しない現在の全体主義的な日本社会について問う視座を提示した。それは、民主主義の本質である人と人とのコミュニケーションと鮮やかな相似形を描き出した。

後編では、大野氏が具体的な作品やその解釈を通じて、「人間らしさ」を求める営みにどう向き合っているかに焦点をあてたい。そこから見えてくるのは、現代の困難な時代をより善く生き抜くためのヒントだった。

対談する大野和士さん(右)と倉持麟太郎さん=2021年7月26日

対談する大野和士さん(右)と倉持麟太郎さん=2021年7月26日指揮者と法律家はおよそ縁の遠い職業に見えるが、職能に目を向けると、ある共通点がある。それは、「解釈」という作業である。

演奏家も法律家も、空から何かを生み出すわけではない。前提として、楽譜や法律の条文という「テクスト」が存在する。テクストは「動かざるもの」として存在するが、現実の社会や生ける人間の営みに呼応せざるを得ない。現実に合わないテクストは、“死せる”テクストとなってしまうからだ。

以下は、法律家から指揮者へのテクストの解釈についての問いへの応答であるが、我々個人のあり方にも重要な示唆を与えてくれる。

大野氏は言う。

「解釈という作業をする場合、オペラの場合には特に言えることですが、テクストがあるという特殊性がありますので、まずはテクストを読みます。作曲家がどう読んだかということを自分なりに解明するわけですが、そのときに、テクストとそこから出てきたプロット(物語の結論に重要な影響を与える出来事・要素のまとまり。要約)との間に、どのような和声の「浸透圧」があったのかということを探る。結果的に不協和音がクライマックスにくるのか、それともそれをスルリとすり抜けて、大団円のような和音がくるのか、ということをいつも意識して楽譜とにらめっこしています」

「同じ楽曲でも、楽譜の読み方は自分の環境や境遇、あるいは年代によって変わります。指揮をするときのボディランゲージのバリエーションも経験を積み重ねて豊富になっていますし、自分の身体的表現から見えてくるものもまた大きく変わってきます」

解釈作業のなかで口にした「浸透圧」という言葉が非常に印象的だった。

憲法や法律を解釈する場合、当該法律の制定過程における立法者の意思、時代背景、その法律が必要とされた「立法事実」は何かといったことが、非常に重要になる。

我々法律家は、条文(テクスト)の目的や配置といった構造を俯瞰しつつ、上記の法のバックグラウンドを踏まえて(プロット)、これを生(なま)の事実にあてはめていく。テクストとプロットを往復する際に生じる「浸透圧」によって、条文の解釈の外延が確定し、「これが自然なはずだ」という解釈が導き出される。

この外延をはみ出すと、「解釈改憲」のように解釈の幅を超えた解釈として、当該法や条文を書き換えたものと同視され、正当性を有しない。幅を超えた演出や演奏が「モーツァルトを冒瀆(ぼうとく)するものだ」などと言われ、楽譜を書き換えたも同然といった誹(そし)りを受けるのと同じだ。

大野氏の解釈に対する姿勢には、テクストを扱う専門家による「“生ける”解釈」のダイナミズムと、解釈のあり方としてギリギリの許容ラインを見定める攻防の一端を見た気がした。

我々法律家も、解釈に際しては、過去の判例等の様々な要素に拘束される。しかし、その一方で、法やテクストを常に社会において生きたものにするため、自身が他者や未来に「開かれて」いること、そして自らがテクスト等を通じて感じる「浸透圧」に身を委ねる勇気も必要なのだということを、大野氏の言葉は教えてくれた。

大野和士さん=2021年7月26日

大野和士さん=2021年7月26日 大野氏は今年7月、ビゼー作曲の名作オペラ「カルメン」を上演。主人公を夭折(ようせつ)した女性ロック歌手に見立てた奇抜な現代演出が話題を呼んだ。今回の対話では、その「カルメン」を素材に、作品理解についても詳しく聞いた。

「カルメンの初演、ビゼーはうまくいかなくてガックリして、3カ月後に亡くなってしまうのですが、(初演された)1875年というのは象徴的な時代なんです。ビゼー(1838年)はゾラ(1840年)と同時代なんです。実は、カルメンを介してビゼーの音楽とゾラの写実性が結ばれています」

「ゾラの文学のビゼーへの投影というのは、人間社会の中の現実を分析的に映し出すという手法です。現実を映し出すということが、どれだけ残酷かということを提示している。残酷なまでの写実性です。その象徴といえば、主人公が舞台上で殺されるという、およそそれまでのオペラではありえなかった場面を観客に見せることです。当時、関係者全員が舞台上での刺殺のシーンには反対しました。しかし、ビゼーだけが、「これだけは譲れない」と頑(かたく)なに刺殺シーンにこだわったんですね」

「いわゆるヴェリズモという真実主義・現実主義的な芸術の潮流が19世紀末から20世紀にかけて現れます。音楽は社会的現象から遅れてやってくることが多いといわれますが、ヴェリズモは大体カルメンから20年後なんです。つまり、ビゼーのカルメンはゾラとの同時代性によって、かなり時代を先取りしているわけです。ビゼーは天才的な和声の大転換で人間の深層心理を手繰り、描いていく。このカルメンにおける写実的な描写自体は、ゾラの同時代人としての直感鋭いビゼーの面目躍如と言えるでしょう」

「一方で、あのカルメンの官能性や聴く者の心を焦がすような放射性は、二人の脚本家が、メリメの原作だけに縛られず、ロシアの叙情作家プーシキンの『ロマ』(岩波文庫1951年の訳では’’ジプシー’’と題されている。)という詩から多くを引用したことが大きいわけです。その詩には、ビゼーのオペラの名曲ハバネラの一節とほとんど同じような、『恋は鳥と同じように、すぐに飛んでいってしまう』というような箇所が多く見られます。

つまり、ゾラの解剖的な人間の現実的な冷徹なまでの描写と、プーシキンから受けた恋に取り憑かれた人間の途方もない情熱がビゼーによって総合されたものが、オペラ『カルメン』を永遠のものとしているのだろうと思います。」

大野氏のカルメンとゾラの読み解きは、テクストとプロットの表層を行き来しているだけでは、解釈という作業が完結しないことを端的に表している。背景に広がる文脈のどこに作品を位置づけるかということが、極めて重要なのである。テクストとプロットの間というミクロの横断とともに、それら形式と背景的な事情の間をマクロに横断する相互運動によって、とりあえず解釈の終着駅にたどり着く。

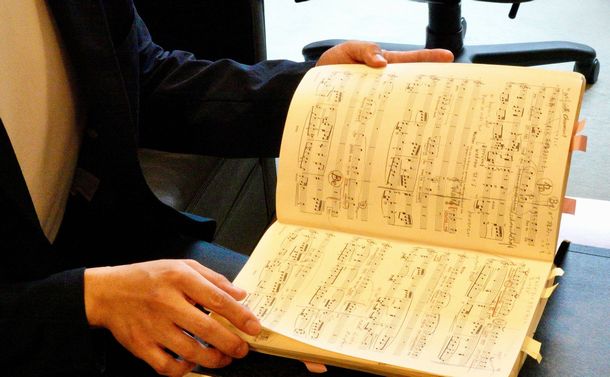

大野さんがカールスルーエ・バーデン州立歌劇場音楽監督時代に製本したワーグナーの楽譜

大野さんがカールスルーエ・バーデン州立歌劇場音楽監督時代に製本したワーグナーの楽譜法律家や指揮者だけでなく、我々も実は日々解釈をして生きている。人間につきまとうすべての事象を合理的に説明したいという欲求を満たすために、人の表情、会話、関係性等々、私たちは解釈で余白を埋めているのだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください