2021年09月10日

南に面して光が注ぐホーム・スイート・ホーム記念館。張り出た屋根が北風を防ぐ=2009年8月、米ニューヨーク州イーストハンプトン

南に面して光が注ぐホーム・スイート・ホーム記念館。張り出た屋根が北風を防ぐ=2009年8月、米ニューヨーク州イーストハンプトン摩天楼がそそり立つ米国のニューヨーク。その東側にカニの爪のような形をしたロングアイランド島が、大西洋に向かって細長く伸びる。

米国本土で最長、最大の島だ。

ロングアイランド鉄道はニューヨーク周辺を結ぶ通勤鉄道会社。世界屈指の歴史があり利用客は北米最多だ。起点の一つペンシルベニア駅はマンハッタンにあり多くの鉄道会社が乗り入れる。円形の建物が駅舎でホームは全て地下にある(Richard Cavalleri / Shutterstock.com)

ロングアイランド鉄道はニューヨーク周辺を結ぶ通勤鉄道会社。世界屈指の歴史があり利用客は北米最多だ。起点の一つペンシルベニア駅はマンハッタンにあり多くの鉄道会社が乗り入れる。円形の建物が駅舎でホームは全て地下にある(Richard Cavalleri / Shutterstock.com) マンハッタンから3時間、郊外のイーストハンプトン駅に到着したロングアイランド鉄道の列車=2009年8月5日、ニューヨーク州ロングアイランドのイーストハンプトン

マンハッタンから3時間、郊外のイーストハンプトン駅に到着したロングアイランド鉄道の列車=2009年8月5日、ニューヨーク州ロングアイランドのイーストハンプトンニューヨーク中心部のペンシルベニア駅からロングアイランド鉄道に乗って、ひたすら東に向かった。青と黄色のディーゼル機関車が車両を牽く。鉄橋を通って島に入り住宅群を抜けると、窓の外は海沿いに松林さらにブドウ畑など農地が広がる。さっきまでいたマンハッタンの雑踏がウソのように、のんびりとしている。

3時間かけてようやく着いたのが、島の東端に近いイーストハンプトン駅だ。

日本で言えば軽井沢のような保養地で、別荘風の住宅が立ち並ぶ。100年前のアメリカという雰囲気だ。ここまで離れるともはや別世界だ。

(James Kirkikis / shutterstock.som)

(James Kirkikis / shutterstock.som) イーストハンプトンの典型的なビンテージハウス(shutterstock.som)

イーストハンプトンの典型的なビンテージハウス(shutterstock.som)駅から車で5分行くと、大通りに沿った芝生の敷地の中に風車小屋が建っていた。木の羽根が4枚付いた高さ10メートルの英国式の風車だ。1900年まで実際に小麦粉をひいていた。中をのぞくと、直径1メートルほどの木の歯車で動く仕掛けだ。

ホーム・スイート・ホーム記念館の敷地にある風車=2009年8月、筆者撮影

ホーム・スイート・ホーム記念館の敷地にある風車=2009年8月、筆者撮影入り口には「ホーム・スイート・ホーム記念館」の看板。この家を訪ねて日本からやってきた。

「埴生の宿」という歌がある。

埴生の宿も、我が宿、

玉のよそい、うらやまじ。

のどかなりや、春の空、

花はあるじ、鳥は友。

おーわが宿よ、たのしとも、たのもしや。

私が小学生のころは授業で歌った。埴生の意味もわからずに、だったけど。

「埴」は埴輪にも使われた赤い粘土のことで、「埴生の宿」は粘土で固められた粗末な小屋、つまり貧しい小さな家という意味だ。明治時代に文部省唱歌としてつくられたこの歌は、つつましいながらも楽しい家庭をうたった。

この歌の原曲が「ホーム・スイート・ホーム」である。

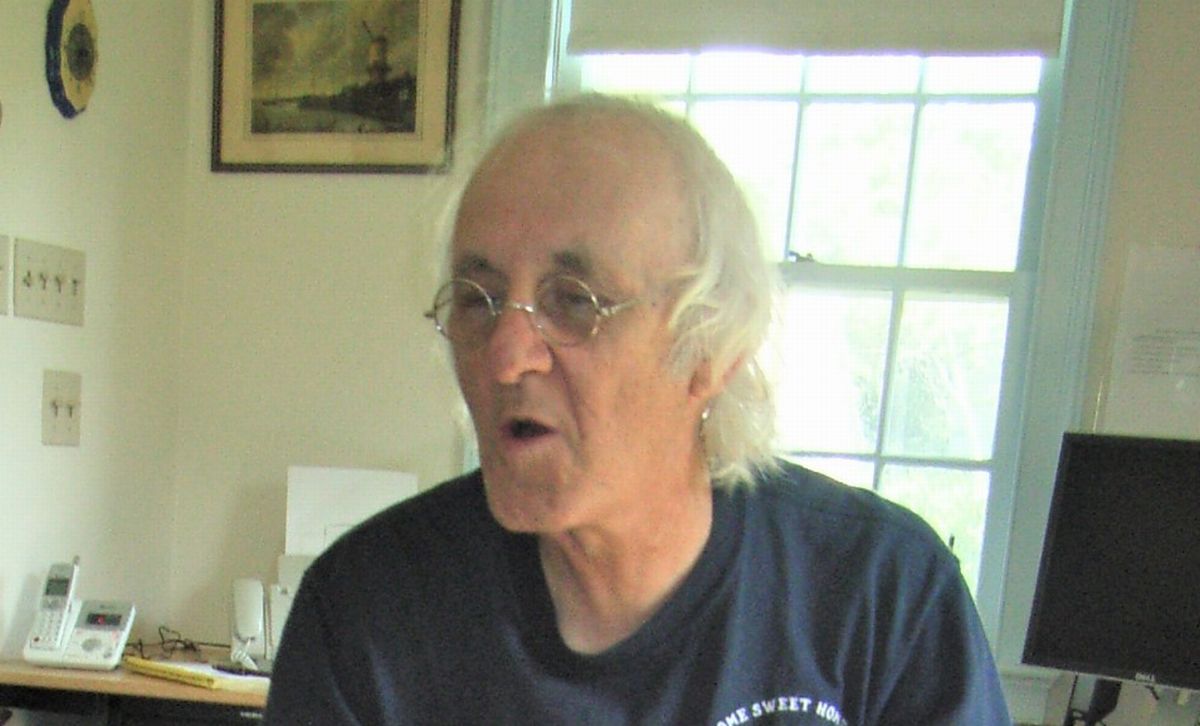

50歳のころのジョン・ハワード・ペイン

50歳のころのジョン・ハワード・ペイン原曲は、公爵に求婚された貧しい娘が身分違いのため結婚できず、悲しみながら故郷をしのんで歌う内容だ。宮殿よりも自分が育った小屋がいい、心がくつろぐあのころの生活をもう一度……という郷愁の歌である。

ペインが小さいころ住んでいたのが、目の前に建つこの家だ。建築から300年たっているという。どう見ても粗末な家には見えない。むしろ豪邸の感じさえ受ける。

ホーム・スイート・ホーム記念館=2009年8月、筆者撮影

ホーム・スイート・ホーム記念館=2009年8月、筆者撮影入り口のブドウ棚をくぐって記念館に入ると、ヒュー・キング館長が迎えてくれた。

暖炉がある部屋には18世紀の柱時計が今も時を刻む。壁にはペインの肖像画や自筆の手紙が展示してある。

記念館の館内。ペインの肖像画や古い置時計が当時の様子を物語る=2009年8月、筆者撮影

記念館の館内。ペインの肖像画や古い置時計が当時の様子を物語る=2009年8月、筆者撮影 インタビューに応えるヒュー・キング館長=2009年8月、筆者撮影

インタビューに応えるヒュー・キング館長=2009年8月、筆者撮影ペインは14歳で劇評を書き、17歳だった1809年、ニューヨークで舞台俳優としてデビューした。さらに戯曲も書いた多彩な人だ。

キング館長は「ペインは米国が生んだ偉大な俳優です」と語り始めた。米国で初めてハムレットを演じ、英国にわたってロンドンの舞台でも活躍した。

ジョン・ハワード・ペイン(Shutterstock.com)

ジョン・ハワード・ペイン(Shutterstock.com)ロンドンで俳優をしていたさいの片思いの相手は、『フランケンシュタイン』の作者、イギリスの女性作家メアリー・シェリーだ。ペインは見向きもされなかった。失恋の失意にホームシックが重なった。故郷のアメリカを離れてからちょうど10年たったときに作ったのがこの歌だ。

晩年はアメリカに戻って先住民の人権を擁護し、晩年は北アフリカのチュニジアのチュニス領事となり、最後はアフリカで孤独のうちに亡くなった。

記念館に置いてある原曲の歌詞を直訳すると、こうなる。

宮殿にいて喜びに浸っていようが、

たとえ粗末であろうとも 我が家にまさるものはない。

そこでは天から注がれる魅力が私たちを清め、

世界を探し求めても ほかに代わるものはない。

我が家よ 我が家よ 心地よき我が家よ

我が家のようなところは ほかにはない。

この歌はアメリカでも故郷を想う歌として定着した。

歌が生まれて31年後、1854年に日本で歌われている。歌ったのはペリー提督率いる4隻の艦隊に乗ったアメリカ海軍の兵士たちだ。ペリーが江戸幕府と日米和親条約を締結したあと、批准の手続きのために参謀長が一足早くアメリカに帰国した。彼らを送るのに「ホーム・スイート・ホーム」を歌った。

浦賀沖に停泊した黒船からペリー提督たちが久里浜(現・横須賀市)に上陸してきた絵。黒船に乗船していた画家のハイネが描いたもの=横須賀市自然・人文博物館提供

浦賀沖に停泊した黒船からペリー提督たちが久里浜(現・横須賀市)に上陸してきた絵。黒船に乗船していた画家のハイネが描いたもの=横須賀市自然・人文博物館提供ペインの人生を語りながら、キング館長は古い手紙の束を取り出した。

観光客に館内を案内するキング館長(左端)=2009年8月5日、米ニューヨーク州ロングアイランドのイーストハンプトン

観光客に館内を案内するキング館長(左端)=2009年8月5日、米ニューヨーク州ロングアイランドのイーストハンプトン差出人は後に関西学院大学教授の教員をした文学研究者の川並秀雄さん。どの手紙も兵庫県西宮市の関西学院大学の便せんに達筆な英語で記してある。

最初の手紙は1940年3月25日付けだ。

「今日、自宅に届いたあなたのお手紙を拝見して、どれほどうれしかったことか……あなたのご親切に言葉に尽くせないほど感謝しています。私が子どものころ、母は子守唄として私にこの歌を歌ってくれました。70歳になる今も、母は午後のお茶の時間に私といっしょに歌います。この歌をつくったペインを日本にぜひ紹介したいのです」と書いている。

川並さんはその1か月前、米国の知人を通じて記念館に資料の送付を頼んでいた。当時のルース・ベンジャミン館長が資料を送ってくれたことへのお礼の手紙である。

最後は「今はたいそう雪が降っており、この分なら今夜のうちに30センチほども積もるでしょう。六甲山は冠雪し、素晴らしい眺めになると思われます」と結んでいる。

「埴生の宿」のペインを日本に紹介した川並秀雄さん=遺族提供

「埴生の宿」のペインを日本に紹介した川並秀雄さん=遺族提供両国の関係が極度に悪化しているにもかかわらず、記念館の女性館長は膨大な資料を送った。川並さんはそれをもとにペインの伝記を書いた。

戦後に川並さんが送った第1便は1947年8月8日だ。

「長らくのご無沙汰をお詫びします。お元気でしょうか。ひどい戦争は私たちを傷つけました。私は父を空襲で失いました。母は無事でしたが、家も財産もすべて失いました。幸い我が家は空襲を免れました。私は戦争中、『埴生の宿』の起源やペインの生涯について書き続け、ようやく書き終えたところです。

この歌がペインによって作られたことは、日本では知られていません。この本を読んだ日本人は『埴生の宿』を喜んで口ずさむでしょう。出版に当たってお願いがあります。序文を書いていただけないでしょうか」

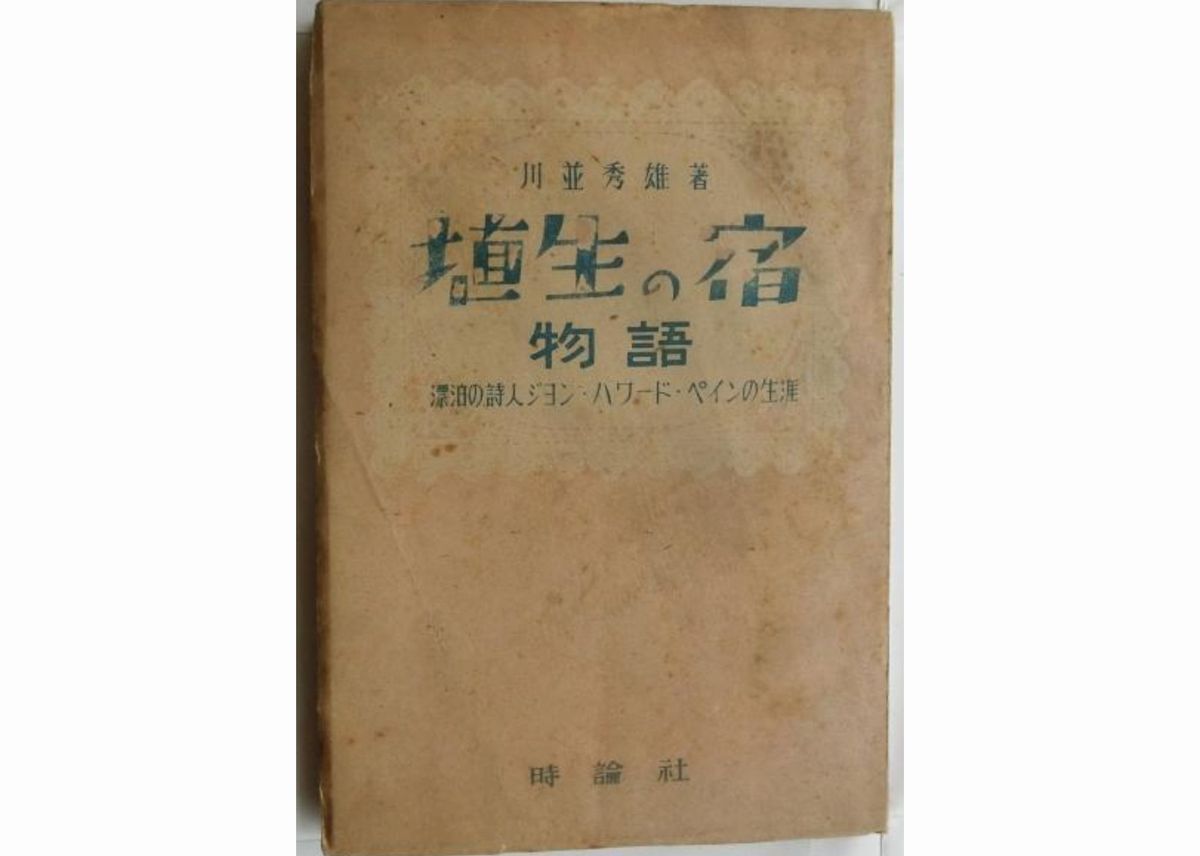

川並秀雄『埴生の宿物語』(時論社)

川並秀雄『埴生の宿物語』(時論社)あとがきに川並さんは書いた。

「我が国はいたるところ焼け野が原になり、私たちは家を失った。『埴生の宿』を歌いつつ、敗戦のどん底から立ち上がろうではありませんか」。戦後の焼け跡の中で川並さんは「埴生の宿」に復興の願いを託したのだ。

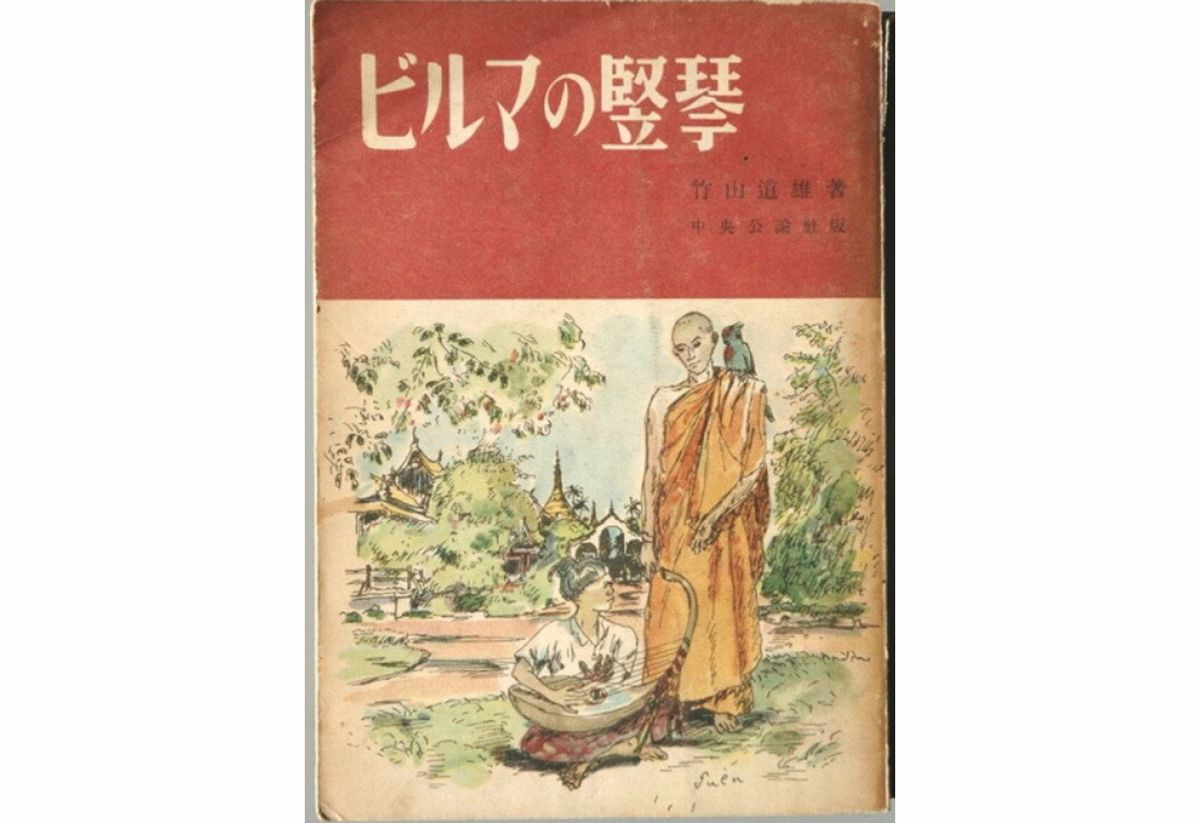

竹山道雄『ビルマの竪琴』(中央公論社版)

竹山道雄『ビルマの竪琴』(中央公論社版)戦時中、ビルマ(ミャンマー)の戦線で日本兵が「埴生の宿」を歌う。それを聴いた英国兵が『ホーム・スイート・ホーム』を歌って両軍の兵士が合唱し、戦わずに握手を交わすという話だ。

その話を私がキング館長にすると、「似たようなことはアメリカで実際にありましたよ」と言う。南北戦争のさい、川をはさんだ北軍と南軍の両軍の兵士からこの歌声が流れたことから一時休戦となり、兵士はコーヒーやたばこを交換したという。

歌は国境を越え、郷愁は敵味方の壁を超えて、人間の感性を揺さぶる。

川並さんは1984年に亡くなった。身内を探すと、東京に住む三女の西田俊子さんに行き当たった。訪ねたお宅には川並さんがアメリカから取り寄せたペインの肖像画が保存されている。

「父は音楽が好きで関西学院の学生歌『暁の空』を作詞し、マンドリンも弾きました。家族を大切にし、子どもがけんかしたときは『ホーム・スイート・ホーム』なんだから仲良くしようと諭しました」と西田さんは話す。

原曲の「ホーム・スイート・ホーム」の英語の歌詞を読むと、「どんなに楽しい宮殿でも、粗末な我が家にまさりはしない」と、天真爛漫に我が家を誇っている。しかし、日本語の歌詞は、これとニュアンスが異なる。

明治時代にこれを訳詞し題名を「埴生の宿」としたのは、文部省の音楽取調掛(後の東京音楽学校、現在の東京芸術大学音楽学部)に採用され、唱歌の歌詞を作詞した里見義(ただし)だ。彼はアイルランド民謡の「庭の千草」の日本語詞もつけている。

福岡県みやこ町ホームページの里見義の紹介コーナーの一部分

福岡県みやこ町ホームページの里見義の紹介コーナーの一部分里見の新居も「埴生の宿」さながらの粗末な家だったろう。それが歌詞に反映しているのではないか。

『埴生の宿』の歌詞について調べていて、おやと目を引いた文献がある。

日本文化や古典文学を研究している東京女子大の大隈和雄名誉教授は、「うらやまじ」という言葉の連発に注目した。「うらやましくない」という意味だ。

「貧しい生活は恥ずかしいが、他人をうらやましいとは思わないと、自分に言い聞かせている。その裏には、本当はうらやましいという卑屈な屈折した感情がこもっている」と見る。

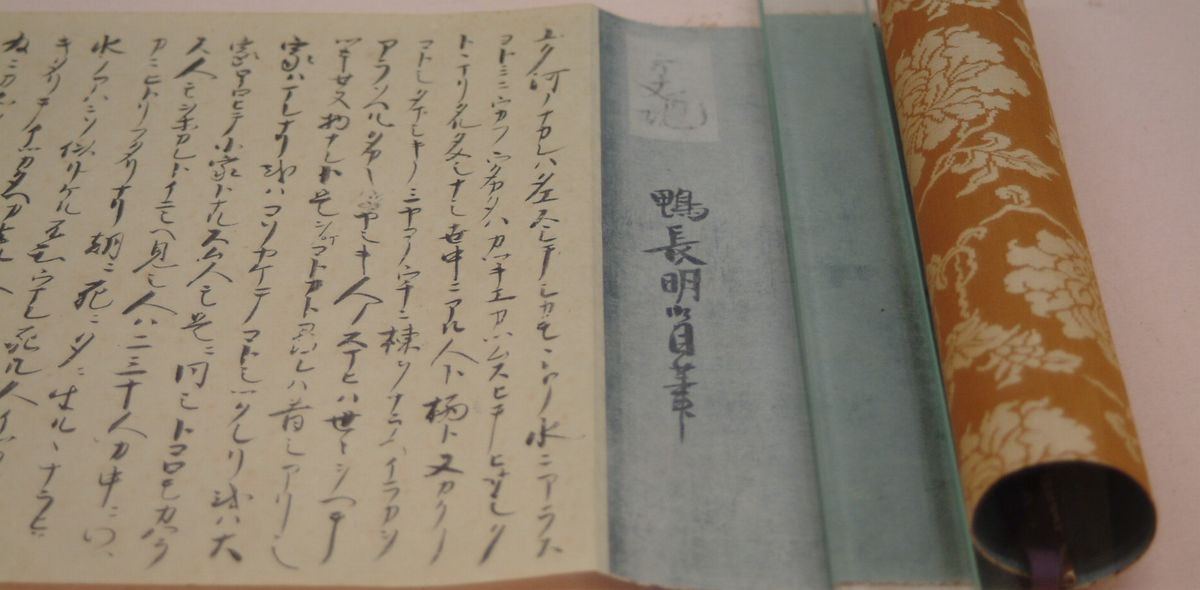

鴨長明の『方丈記』も同じだと大隈さんはいう。

「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず」で始まる彼の随筆は、豪華な屋敷に住んでいても、やがては滅びるのだというあきらめ、この世のはかなさが書き連ねてある。鴨長明は神社の神職の地位を求めて失敗し、出世の道を絶たれたため隠遁生活をした。

京都市左京区の河合神社に展示されている方丈記の伝本

京都市左京区の河合神社に展示されている方丈記の伝本もし出世し成功していたら、まるで反対のことを書いていたかもしれないのだ。大隅さんは『埴生の宿』について「周囲からどう見られるかを気にする日本的な処世術が日本語の歌詞に表れている」と指摘した。

一方、里見を研究した東京芸大の関根和江助教は「英語力と日本文化の両方の教養があって初めてできた訳詞」という点で里見を評価する。里見は歴史書など9冊を著したが、自分の資料は残さなかった。「世捨て人のような、孤高で達観した生き方をした人ではないか」とみる。

愛郷音楽祭の様子。里見義とゆかりのある東京芸術大の学生が招かれて演奏し、「埴生の宿」などを合唱した=2010年12月、福岡県みやこ町

愛郷音楽祭の様子。里見義とゆかりのある東京芸術大の学生が招かれて演奏し、「埴生の宿」などを合唱した=2010年12月、福岡県みやこ町関根さんの研究が縁で、みやこ町では毎年、「愛郷音楽祭」が開催されてきた。地元の高校生らが主に里見の歌を歌う。最後は全員で「埴生の宿」を合唱する。

それを記念館のキング館長に話すと、目を輝かせた。「こちらでもペインの誕生日を記念して祭りをし、地元の高校生が『ホーム・スイート・ホーム』を歌います」。

ビクトリアン様式の古くからの建物が立ち並ぶイーストハンプトン中心街の一角(travelview / Shutterstock.com)

ビクトリアン様式の古くからの建物が立ち並ぶイーストハンプトン中心街の一角(travelview / Shutterstock.com)記念館を出て周囲を歩いた。イーストハンプトンはノンフィクション作家の桐島洋子さんが住み『マザー・グースと三匹の子豚たち』を書いた地だ。

ここから車で15分の町セイグ・ハーバーは作家ハーマン・メルヴィルの名高い『白鯨』に名が登場する。ヨットハーバーや捕鯨博物館がある。今も沖合には鯨が回遊し、ホエール・ウオッチングの名所だ。

古いから伝わるフックミル(風車)を備えたイーストハンプトンの典型的なビンテージハウス(Shutterstock.com)

古いから伝わるフックミル(風車)を備えたイーストハンプトンの典型的なビンテージハウス(Shutterstock.com) 芸術家で作家の池田満寿夫さんは1972年から79年にかけてニューヨーク州イーストハンプトンで暮らし、アトリエを構えた。写真は「エーゲ海に捧ぐ」で芥川賞を受賞した当時の池田さんと妻のリランさん=1977年7月13日、イーストハンプトンの自宅

芸術家で作家の池田満寿夫さんは1972年から79年にかけてニューヨーク州イーストハンプトンで暮らし、アトリエを構えた。写真は「エーゲ海に捧ぐ」で芥川賞を受賞した当時の池田さんと妻のリランさん=1977年7月13日、イーストハンプトンの自宅ロングアイランド島を東端まで行くと、米国の建国時代に建てられた古い灯台が立ち、今も光を放っている。その先の小島はイギリスの海賊キャプテン・キッドが基地として使った。キッドは、最後は英海軍に捕まってロンドンで縛り首になった。

ペインもイギリスで活躍し、多大な業績を残しながら最後は孤独のままに世を去った。芸術家と海賊と、まったく違う世界に生きた二人だが、その人生が重なる。

ニューヨークの古書店でペインの関係書を探すと、分厚い本を見つけた。『America’s first Hamlet(アメリカ最初のハムレット)』という彼の伝記だ。1957年に発行された。

序章でペインをこう紹介している。「劇場における先駆者だった。今日では『ホーム・スイート・ホーム』の作者としてしか記憶されていないが、最初から最後まで家庭を持たないまま家庭の歌を作り続けた」。家庭を歌う、家庭を持たない詩人……寂しく孤独な人生が浮かぶ。

ロングアイランドの東端にあるモントーク灯台。ニューヨーク州内で最初に建設された灯台で米国の最初の公共事業計画の一つだった(Shutterstock.com)

ロングアイランドの東端にあるモントーク灯台。ニューヨーク州内で最初に建設された灯台で米国の最初の公共事業計画の一つだった(Shutterstock.com)死後のことが本の結末にちゃんと記してあった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください