中低所得国の移民が本国の家族に送金するコストの削減は長年の課題

2021年09月17日

中米の太平洋に面した小国エルサルバドルは2021年9月7日から暗号通貨ビットコインを法定通貨として採用しはじめた。企業はビットコイン支払いを受けつける義務を負うが、2001年から公式通貨となっているドルと併用されることになる。

shutterstock.com

shutterstock.com

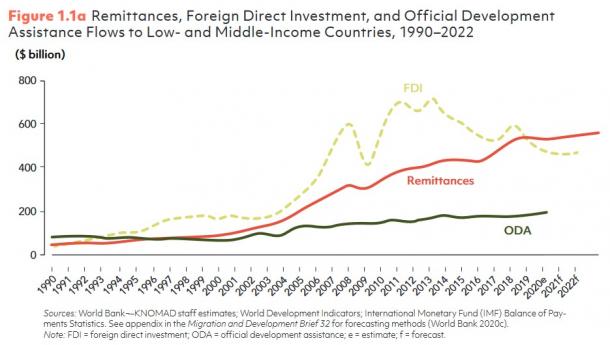

図1 低・中所得国への送金、海外直接投資(FDI)、政府開発援助(ODA)の推移(1990~2022年)

図1 低・中所得国への送金、海外直接投資(FDI)、政府開発援助(ODA)の推移(1990~2022年)この背後には、図2に示したように、世界中に多くの移民が存在することがある。2019年で世界中に約2億7200万人もの移民がおり、送金は中低所得国の巨大な収入源となっているのだ。

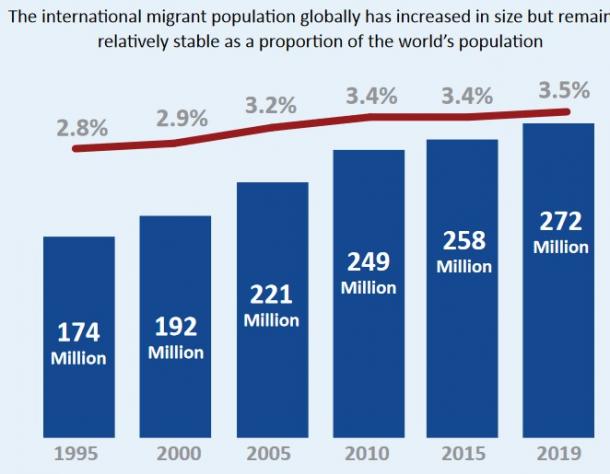

図2 国際移民人口と世界人口に占めるその割合の推移(1995~2019年)

図2 国際移民人口と世界人口に占めるその割合の推移(1995~2019年)重要なことは、中央銀行のデータソースによっては、送金業者(Western Unionなど)、郵便局、携帯電話会社(ケニアのM-Pesaなど)を介して行われた移民の少額取引がすべての国に含まれているわけではなく、非公式な送金(友人、親戚、出身地に戻る運送会社など)も含まれていないことを知っておくことである(資料を参照)。国際収支に体系的に含まれていないこれらの送金についても、十分な配慮が必要だ(この点については、[「移民送金フロー」を参照)。

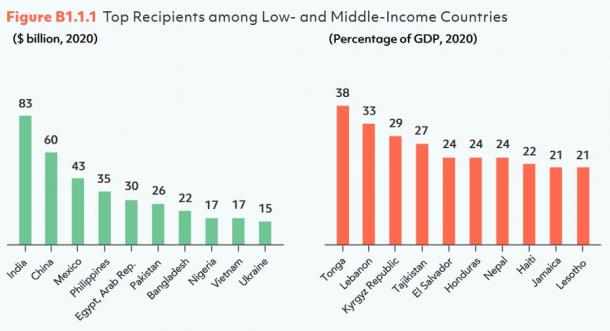

図3 低・中所得国にみる送金受取国上位(金額ベースと対GDPベース)

図3 低・中所得国にみる送金受取国上位(金額ベースと対GDPベース)エルサルバドルの場合、国内人口約650万人のほか、約250万人のエルサルバドル人が米国などの海外で生活し、働いているという事情がある。同国のGDPの24.1%にあたる59億ドルもの送金を2020年に受け取っていたことになる。だからこそ、この送金に伴うコスト支払いを減らすことは小さなGDPにとってそれなりに重要な意味をもつことになる。

実は、送金コストの削減は長年の課題でありつづけている。2004年の米ジョージア州シーアイランドでのG8首脳会議後、G7財務相は既存の送金データの質を見直すための国際的な作業グループ結成を呼びかけた。2007年のG8の要請を受けて、同年11月にベルリンで送金に関するハイレベル会合をドイツ財務省が開催し、七つの提言が採択された。こうした流れを受けて、2008年9月から、世界銀行が中心となって、世界のあらゆる地域の送金価格をモニターするRemittance Prices Worldwide(RPW)がスタートする。

2009年にイタリアのアブルッツォ州で開催されたG8では、世界の平均送金コストを5年以内に10%から5%に引き下げるという「5x5目標」を採択した。2010年には、G20首脳が世界送金ワーキンググループを正式に承認し、2011年には同じ「5x5目標」を約束する。2014年には、G20首脳は「送金の流れを促進するためのG20計画」に合意し、効果的な送金の流れを支援し、送金コストを削減するための各国主導の行動をまとめた「国家送金計画(NRP)」の実施を約束する。最初の国別送金計画は2015年に最終決定され、「金融包摂のためのグローバルパートナーシップ」(GPFI)が毎年NRPの進捗状況を確認し、2年ごとに計画を更新するというモニタリングの枠組みが示される(2019年までに完了)。

2015年9月、ニューヨーク国連本部で「国連持続可能な開発サミット」が開催され、その成果文書として採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダにおいて、「2030年までに、移民の送金にかかるコストを3%未満に引き下げ、コストが5%を超える送金経路(回廊)を撤廃する」という規定が盛り込まれた。

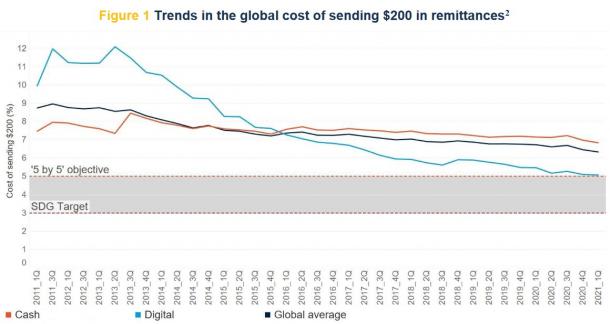

図4 200ドルの送金にかかるコストの推移(現金、デジタル決済、世界平均)

図4 200ドルの送金にかかるコストの推移(現金、デジタル決済、世界平均)デジタル決済送金のコストは10年ほど前には10%以上であったが、急速に低下し、目標とされている5%に近づいている。送金サービスのための新しい非ブロックチェーン型のフィンテックビジネスモデル(TransferWise、WorldRemit、Remitlyなど)が登場したことで、業務の効率が大幅に改善され、コスト削減につながっている。携帯電話の普及により、国際送金にモバイルマネーを利用するケースが増え、新しいモデルでは送金サービスが安価に提供されている。

Global System for Mobile Communications Association(GSMA)が45カ国を対象に行った調査によると、2016年にモバイルマネーを利用して200米ドルを送金した場合の平均コストは、世界の送金業者を利用した場合の6%と比較して、2.7%だったという(資料を参照)。また、モバイルマネーの引き出し手数料を考慮しても、モバイルマネーを使って200ドルを送金すると、従来の送金手段よりも平均で21%、50ドルを送金すると36%も安くなる。ただし、高所得国の人口の約75%がモバイルを通じてインターネットに接続可能なのに対し、低・中所得国の人口(約26億人)のわずか40%強しか接続できない状況にあることを忘れてはならない(資料を参照)。

2020年第4四半期の世界の平均送金コストは6.5%と高止まりしており、持続可能な開発目標の目標値である3%の2倍以上となっている。平均送金コストは、南アジアで最も低く(4.9%)、サハラ以南のアフリカでは引き続き最も高く(8.2%)なっている。

強調しておきたいことは、多くの小規模な送金回廊では、コストが法外な状態が続いている点だ。「たとえば、キューバへの送金コストは9%を超えている。また、日本からブラジルへの送金も高額(11.5%)だ」という(資料を参照)。

2021年9月7日付のロイター電によると、エルサルバドルのナジブ・ブレケ大統領は、ユーザー一人につき30ドル相当のビットコインの提供を約束し、エルサルバドルの人々が送金手数料を年間4億ドル節約するのを助け、銀行口座をもたない人々への金融サービスへのアクセスをあたえることになるとのべているという。

だが、この節約額は多すぎる。前述したように、エルサルバドルの2020年の送金受取総額は59億ドルにすぎず、これにともなう送金コストは平均コスト(6.5%)を乗じると、3.8億ドルになるが、ビットコインを使っても送金コストがゼロになるわけではないから、4億ドルの節約になるというのはあやしい。

ただし、2021年8月27日に交付された「ビットコインの法規制」によると、その第七条において、エルサルバドルの銀行は国が提供するデジタル・ビットコイン・ウォレットを通した場合、「ウォレットのエンドユーザーに手数料を発生させないような方法でサービスを提供しなければならない」と規定されている。とはいえ、雄のヤギを意味し、「クール」という意味をもつ俗語「Chivo」と呼ばれる、このウォレットのアプリの最初の展開は「大失敗」で、サーバーダウンする事態に追い込まれた(資料を参照)。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください