揺らぐ世界秩序、真空状態の現地では過激派に勢い―秩序維持へ同盟国は協力を

2021年09月15日

アフガニスタンでの爆破テロ事件で亡くなった米兵のひつぎを出迎えたバイデン大統領ら=2021年8月29日、米デラウェア州のドーバー空軍基地

アフガニスタンでの爆破テロ事件で亡くなった米兵のひつぎを出迎えたバイデン大統領ら=2021年8月29日、米デラウェア州のドーバー空軍基地米国の力の限界が露呈した。中東を民主主義国に作り替えるとのネオコンの主張に沿い、20年の巨費と人命をかけ、同盟国の協力も得ながら行ったアフガニスタンにおける米国の試みは、結局、撤兵直後にカブールが陥落し、20年前に逆戻りというだけに終わった。

後には、過酷な支配で自国民を恐怖に陥れるイスラム主義勢力タリバンと、テロを繰り広げる過激派組織「イスラム国」(IS)だけが残る。

アフガニスタンの首都カブールでの8月26日の自爆テロをめぐり、過激派組織「イスラム国」(IS)が出した犯行声明。米兵13人や200人近くのアフガニスタン人が死亡した

アフガニスタンの首都カブールでの8月26日の自爆テロをめぐり、過激派組織「イスラム国」(IS)が出した犯行声明。米兵13人や200人近くのアフガニスタン人が死亡した イスラム主義勢力タリバンは2021年9月初旬、自爆攻撃や暗殺を訓練する「殉教志願者」たちの行進だとする映像を傘下の国営テレビやSNSで公開した。反タリバンの動きを牽制する狙いとみられる=アフガニスタン国営テレビRTAが放映した映像から

イスラム主義勢力タリバンは2021年9月初旬、自爆攻撃や暗殺を訓練する「殉教志願者」たちの行進だとする映像を傘下の国営テレビやSNSで公開した。反タリバンの動きを牽制する狙いとみられる=アフガニスタン国営テレビRTAが放映した映像からしかし、もともと米国が世界を圧倒するほどの「絶対的な力」を持ったのは、戦後一時期のことに過ぎない。

第二次大戦の戦火に焦土と化した欧州を尻目に、戦場となることを免れた米国には、当時、全世界の金保有量の6割が集中した。核を独占した米国は、文字通り世界に冠たる経済的、軍事的支配力を手にした。絶対的な力を持つ米国に対抗できる国はなかった。世界の西半分に於いては、だが。

しかし、その状態も長くは続かない。20年ほどたった60年代半ば、ベトナム戦争の負担もあって米国の国力は大きく低下していく。その現実を受け入れ米国の力の限界を認めたのが、当時のニクソン大統領とキッシンジャー補佐官だった。

ニクソン大統領は、同盟国に応分の負担を求め、ベトナムにもベトナム人による自国防衛を求めた。所謂、ベトナム戦争のベトナム化だ。しかし、大統領らの努力も空しく、結局、米国はベトナムからの撤兵に追い込まれていった。その後、米国は「内向き」に転じていく。

1969年6月8日、南ベトナムのグエン・バン・チュー大統領とニクソン米大統領が会談し、共同記者会見で南ベトナムの米軍の段階的撤退を発表。8月までに第1陣約2万5000人を引き揚げさせた。写真は7月8日、サイゴン郊外のタンソンニュット空港でC141輸送機に乗り込み母国に向かう米兵たち

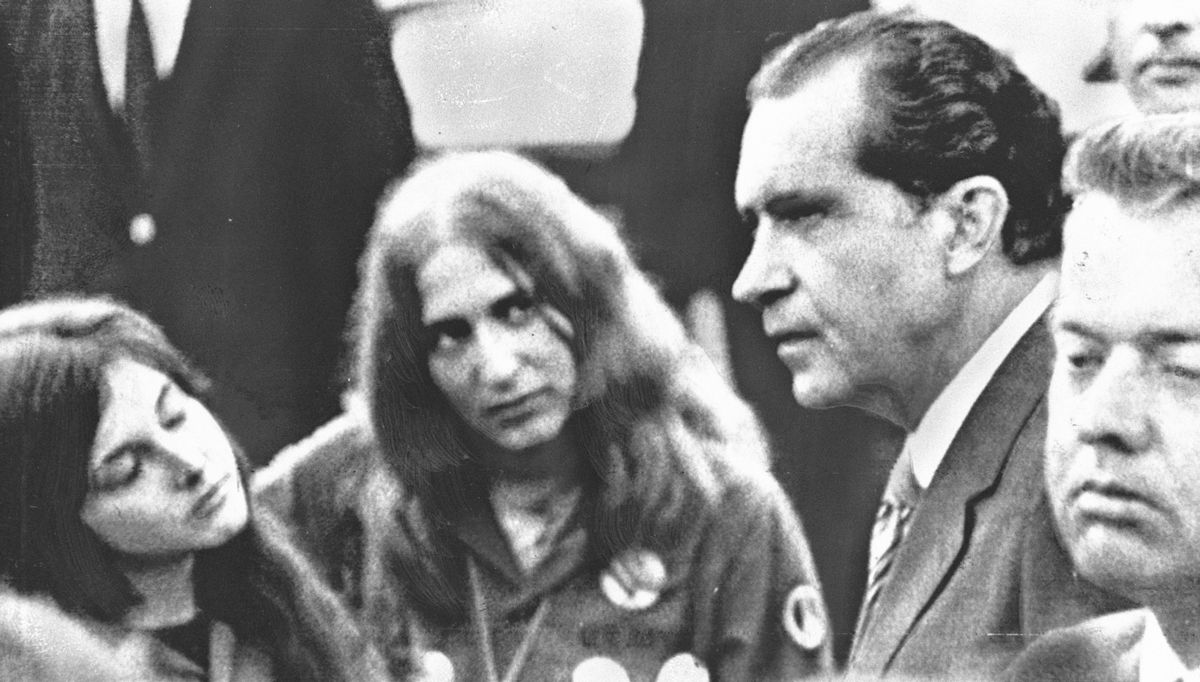

1969年6月8日、南ベトナムのグエン・バン・チュー大統領とニクソン米大統領が会談し、共同記者会見で南ベトナムの米軍の段階的撤退を発表。8月までに第1陣約2万5000人を引き揚げさせた。写真は7月8日、サイゴン郊外のタンソンニュット空港でC141輸送機に乗り込み母国に向かう米兵たち 米国内での反戦運動の急激な高まりを受け、ワシントンのリンカーン記念堂前に集まった学生らとの対話を試みるニクソン大統領(左から3人目)。結果は芳しいものではなかった=1970年5月9日

米国内での反戦運動の急激な高まりを受け、ワシントンのリンカーン記念堂前に集まった学生らとの対話を試みるニクソン大統領(左から3人目)。結果は芳しいものではなかった=1970年5月9日米国の歴史は、「外向き」と「内向き」を交互に繰り返す。何とか第一次大戦に参戦した米国だったが、戦後、ウイルソン大統領自身が提唱し、設立の立役者としてノーベル平和賞も受賞した国際連盟には、米国自体の参加がとうとうかなわなかった。この当時米国は、依然「内向き」だったのだ。

「十四か条の平和原則」を連邦議会の演説で発表するウイルソン米大統領。第1次世界大戦の講和原則と大戦後の国際秩序の構想を全世界に提唱した=1918年1月8日(Shutterstock.com)

「十四か条の平和原則」を連邦議会の演説で発表するウイルソン米大統領。第1次世界大戦の講和原則と大戦後の国際秩序の構想を全世界に提唱した=1918年1月8日(Shutterstock.com)元々、孤立主義の伝統がある米国は、何かあればすぐ「内向き」に転じる。ベトナムからの撤兵で「内向き」に転じた米国は、本来の米国の姿に戻っただけといえるかもしれない。

その後、しばらく「内向き」の期間が続いたが、次に、米国を再び「外向き」に反転させたのが2001年の9.11同時多発テロだった。

飛行機の突入直後、激しく炎が噴き出した世界貿易センタービル=2001年9月11日、米ニューヨーク

飛行機の突入直後、激しく炎が噴き出した世界貿易センタービル=2001年9月11日、米ニューヨーク9.11を契機に、米国は、テロ撲滅を掲げアフガニスタンに介入、イラクのサダム・フセイン政権も打倒していく。

当時は、冷戦が終わってソ連が消滅し、新たな国際秩序へ移った時代だった。その結果、相対的に米国の力が増加し、米国は「一極支配」の絶頂にあった。この圧倒的な力の優位を背景に、ブッシュ大統領を支えるネオコンが中東の民主化を主張した。しかし、米国が圧倒的な一極支配を樹立したといっても、それはソ連が消滅したからであって、第二次大戦直後のような絶対的な力を米国が改めて手にしたわけではない。

アフガニスタン攻撃のため米空母から出撃する戦闘攻撃機=2001年11月、アラビア海

アフガニスタン攻撃のため米空母から出撃する戦闘攻撃機=2001年11月、アラビア海 米英軍のアフガニスタン空爆開始から1週間。北部のパンジシール渓谷には、カブールなどから着の身着のままの避難民が続々と逃げ込んでいた=2001年10月14日

米英軍のアフガニスタン空爆開始から1週間。北部のパンジシール渓谷には、カブールなどから着の身着のままの避難民が続々と逃げ込んでいた=2001年10月14日何より、期間を区切った戦闘と、無期限とも思える国家再建は別物だ。ハイテク装備を備え、比類なき力を持つ米国が、短期の戦闘でアフガニスタンを制圧することなどわけもない。しかし、その後、荒廃したアフガニスタンの国家再建を果たすことは、結局、20年かけてもできなかった。

元々、アフガニスタンは、「帝国の墓場」と呼ばれる山岳地帯の要衝だ。過去、英ソが支配を目論みながらも失敗していった。米国もまた同じ轍から逃れることはできなかった。今後、米国は再び「内向き」のサイクルに入っていくことになろう。

カブールでアフガニスタンのカルザイ大統領と並んで歩くブッシュ米大統領。ブッシュ氏は01年の同時多発テロを受けてアフガニスタン攻撃を始め、当時のタリバン政権を崩壊させた=2006年3月1日

カブールでアフガニスタンのカルザイ大統領と並んで歩くブッシュ米大統領。ブッシュ氏は01年の同時多発テロを受けてアフガニスタン攻撃を始め、当時のタリバン政権を崩壊させた=2006年3月1日 同時多発テロ事件首謀者であるビンラディン容疑者の急襲作戦現場からの同時中継を見守るオバマ大統領(左から2人目)ら米政府首脳=2011年5月1日、ホワイトハウスの危機管理室

同時多発テロ事件首謀者であるビンラディン容疑者の急襲作戦現場からの同時中継を見守るオバマ大統領(左から2人目)ら米政府首脳=2011年5月1日、ホワイトハウスの危機管理室米国には、孤立主義と同時に、理想主義の伝統がある。理想主義は介入主義に結びつきやすい。

建国当初、この理想主義は、米国内に限定されていたが、国土が西に広がるにつれ理想主義も「西進」し、やがて海を越え世界に向かっていった。世界を米国人の信じる「理想郷」に作り替えたいとの潜在意識が米国人にはある。それが成功したのが第二次大戦後の日本と西独だ。

それと同じことを、米国一極支配が実現した冷戦後、ネオコンは中東で再び試みたが、結局、「民主主義国への作り替え」など、所詮、米国の手に余る代物でしかない。結果は、ベトナムと同じく撤兵に追い込まれただけだった。

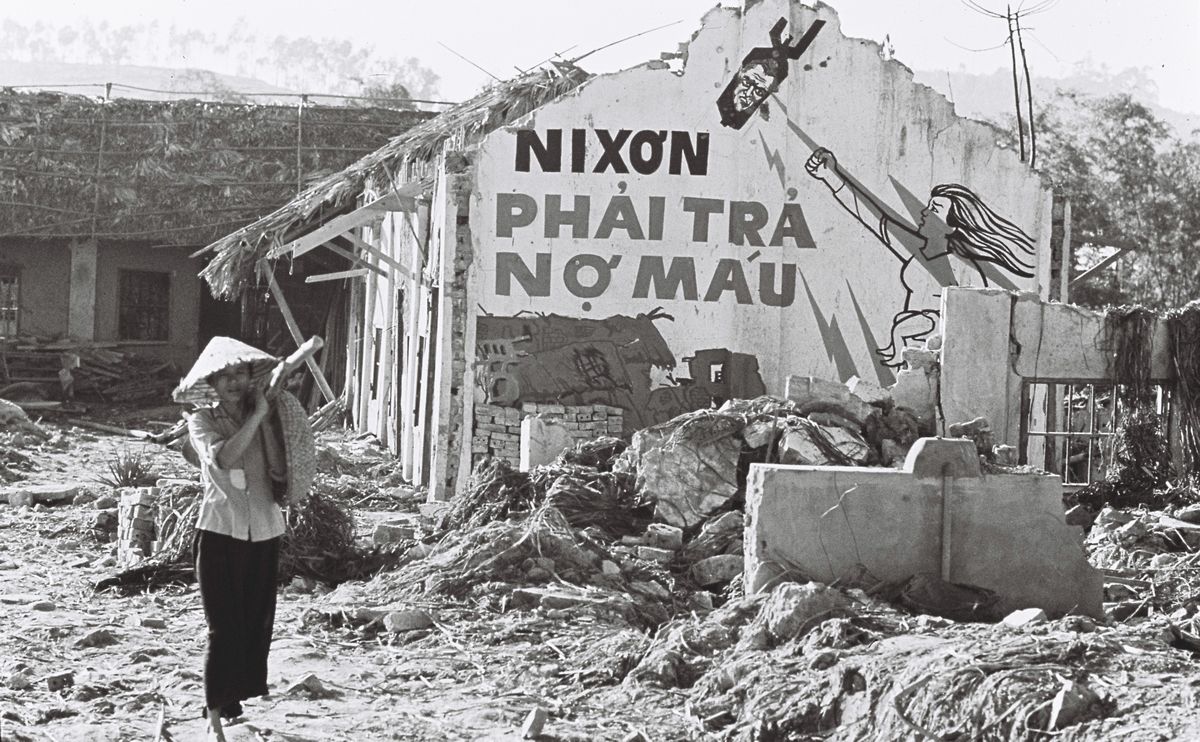

北ベトナム・ハイフォン省は1972年4月16日の北爆再開から10月30日までに44の市街地、198の部落が爆撃され、2000人以上が死傷した。写真はハイフォン市郊外のケン・アン地区の民家。壁に「ニクソンよ、われわれの血を返せ」と書いてある=1972年11月

北ベトナム・ハイフォン省は1972年4月16日の北爆再開から10月30日までに44の市街地、198の部落が爆撃され、2000人以上が死傷した。写真はハイフォン市郊外のケン・アン地区の民家。壁に「ニクソンよ、われわれの血を返せ」と書いてある=1972年11月アフガニスタンでも、米国が支援したアフガニスタン政府は汚職にまみれ、最後まで国民に成長の果実を分配することができなかった。一人当たりのGDPは2012年(641ドル)をピークに次第に低下、20年は508ドルと、この10年弱の経済の停滞が明らかだ。結局、米国は、ベトナムでもアフガニスタンでも政府を育てられず、国民の信頼をつなぎとめることができなかった。

アフガニスタン復興支援国際会議で演説するアフガニスタン暫定政権のカルザイ議長。右隣は小泉純一郎首相、パウエル米国務長官=2002年1月21日、東京都港区

アフガニスタン復興支援国際会議で演説するアフガニスタン暫定政権のカルザイ議長。右隣は小泉純一郎首相、パウエル米国務長官=2002年1月21日、東京都港区米国は再び内向きサイクルに入っていく。

バイデン大統領は、アフガニスタンからの撤兵は兵力をアジアにシフトさせ対中戦略に集中するためだとし、米国が「内向き」になることはないとする。あるいはそうかもしれないが、米国が、最後はアフガニスタンを「見捨てた」ことは、米国の支援を受けている国に微妙な影響を与えざるを得ない。

アフガニスタンでの戦争の終結について演説するバイデン米大統領=2021年8月31日、ホワイトハウス

アフガニスタンでの戦争の終結について演説するバイデン米大統領=2021年8月31日、ホワイトハウスバルト三国もウクライナも、ロシア侵攻の可能性に対峙しているのは米国の後ろ盾あってのことだ。逆に言えば、米国が「弱みを見せた」ことは、ロシアの戦略に微妙な影響を持つことになろう。中国も同じだ。現に、露中とも、米国の撤退を盛んに取り上げ「米国はいざという時、頼りにならない」とアピールすることに余念がない。

米国は、9月1日、ワシントンでウクライナのゼレンスキー大統領と会談、米国のコミットメントに変化がないことを改めて強調せざるをえなかった。

治安維持の名目で、カブール市内に展開するイスラム主義勢力タリバンの特殊部隊とされる画像。8月23日、タリバン構成員が朝日新聞に提供した

治安維持の名目で、カブール市内に展開するイスラム主義勢力タリバンの特殊部隊とされる画像。8月23日、タリバン構成員が朝日新聞に提供した中東は今後ますます不安定化し、世界は再びテロの脅威を覚悟しなければならない。米国が抜けた後の真空を誰が埋めようと、過激派にはまたとない活躍の場が生まれた。今まで、瓶の中に閉じ込められていた過激派が、一気に解き放たれたかのような状況だ。

20年が経ち、テロの脅威は9.11の時より高まったとする見方もある。具体的には、アフガニスタンに加え、シリア、イラク、イエメン、ソマリア、リビア、パキスタン等における危険が指摘されている(Terrorism risk index 2021)。

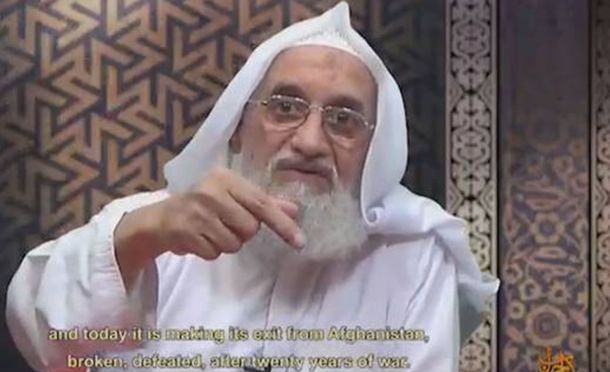

国際テロ組織アルカイダが同時多発テロ事件から20年の時期に、指導者ザワヒリ容疑者の映像を公開した。イスラエルへの抵抗を呼びかけるほか、米国がアフガニスタンから撤退し打ちのめされた、などと述べている

国際テロ組織アルカイダが同時多発テロ事件から20年の時期に、指導者ザワヒリ容疑者の映像を公開した。イスラエルへの抵抗を呼びかけるほか、米国がアフガニスタンから撤退し打ちのめされた、などと述べている米国民が厭戦気分を募らせる中、撤兵自体は不可避としても、今回の撤兵の方法が適切だったかどうか、今後十分に検証されていかねばなるまい。

一方的な撤兵期限の設定は、9.11の20年後という節目が意識されたものだが、それが適当だったか。バイデンは、8月末の撤退期限に最後までこだわったが、同盟国はほとんど協議に与ることなく、一方的に米国に同調することを強いられた。欧州諸国の中には強い不満がくすぶる。

そもそも一気に全ての兵力を引き上げることが唯一の選択肢だったか。たとえ小規模でも、ドイツや韓国の駐留米軍のように部隊を残置し中東全域ににらみを利かせておくことはできなかったか。

カブールの国際空港で、米軍機に群がる人々。機体にしがみつく人も多く見られた=2021年8月16日、衛星放送局アルジャジーラがツイッターに投稿した動画から

カブールの国際空港で、米軍機に群がる人々。機体にしがみつく人も多く見られた=2021年8月16日、衛星放送局アルジャジーラがツイッターに投稿した動画からいずれにせよ、米国がアフガニスタンからの撤兵を決めたことに伴い、欧州の各国軍は先を争うようにしてアフガニスタンを後にしていったが、結局、米国なしには、世界は、露中に対抗し、あるいは過激派を抑えむことすらできないということだ。

米国の兵力なくしてアフガニスタンの治安を維持する力は、どの国も持っていない。米国が抜ければそこはたちまち真空となり、同盟国がこれを穴埋めできるわけではない。

アフガニスタン西部ヘラート州で、イスラム主義勢力タリバンが旧政府側から奪った武器とされる画像。8月14日、タリバン構成員が朝日新聞に提供した

アフガニスタン西部ヘラート州で、イスラム主義勢力タリバンが旧政府側から奪った武器とされる画像。8月14日、タリバン構成員が朝日新聞に提供した 「アフガニスタンを見捨てるな」などと書いたプラカードを掲げ、米国の撤退への抗議デモをする人々=2021年8月21日、米サンフランシスコ(Phil Pasquini / Shutterstock.com)

「アフガニスタンを見捨てるな」などと書いたプラカードを掲げ、米国の撤退への抗議デモをする人々=2021年8月21日、米サンフランシスコ(Phil Pasquini / Shutterstock.com)米国は、こういう同盟国に不満を持ち、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください