自民党総裁選候補者の経済政策は現実を無視した絵空事か

2021年09月24日

いまの「ニッポン不全」は、いわゆる「アベノミクス」という経済政策を抜きには語れない。自民党総裁選に絡んで日本の経済政策が話題になる機会が増えたが、強く感じるのは世界経済の動向を見据えたうえでどう日本の経済を立て直すべきかという視角が不足している点だ。日本の経済政策といっても、世界経済の潮流を無視することは決してできないのである。そこで、いまの世界経済の現状から、日本の経済状況を論じてみたい。

筆者がいま、ロシアのエコノミストで世界経済をよく理解していると注目しているのがアレクサンドル・ロセフである。ここでは、彼の二つの記事(その1とその2)を参考にしながら、世界経済についてみてみよう。

まず、ロセフのつぎの基本認識に異を唱える人はたぶんいないだろう。「コロナウイルスのパンデミックが起こる前、アメリカとヨーロッパの大部分が抱えていた主な問題は、『経済の日本化』、すなわち、過去数十年間日本で起こってきたような、長期にわたるデフレ不況と終わりのない停滞という見通しだった」というのがそれである。

この「経済の日本化」には、いくつかの要因が働いている。①中国をはじめとするアジア経済で生み出された過剰生産能力と、世界的な格差の拡大、先進国の信用不安などが相まって、商品の過剰生産を引き起こした、②グローバルな競争と、それに伴う労働力、資材、物流、仲介業者などのコスト削減政策、ビジネスの大規模化、デジタルコマースの活用などによって、商品価格が順調に下落した、③その結果、中央銀行の金融努力にもかかわらず、先進国のインフレ率を著しく抑制し、何年にもわたって発展途上国から商品とともにデフレが輸出された――などである。

経済財政諮問会議で発言する安倍晋三首相(当時、手前)=2020年7月

経済財政諮問会議で発言する安倍晋三首相(当時、手前)=2020年7月他方で、アベノミクスは、アベノミクス景気(2012年12月〜2018年10月までの71カ月)という戦後二番目の長さの景気を実現したという議論がある(戦後最長は2002年2月〜2008年2月の「いざなみ景気」の73カ月)。しかし、これは「やってる感」に似た表層だけをみた結果にすぎない。

内実は中央銀行による株式や国債の買い支えや財政赤字の拡大をもたらし、不健全な経済運営によりそのツケを将来世代に先送りしたにすぎない。2021年3月末で、日本銀行が上場投資信託(ETF)としてもつ保有株の時価は51兆5093億円にのぼり、国内最大の株式保有者となったが、中銀を不安定化させるこんな「大冒険」をするのは、世界で日銀だけだ。

こうした「経済の日本化」を恐れる、米国連邦準備制度理事会(FRB)や先進国の中央銀行がとったのは、デフレのスパイラルを止め、最終的にはインフレにしたいという政策である。しかし、大規模な金融刺激策により、金融システムに注入された資金の大半は、大手銀行の準備金や株式市場に流れ込み、株式の長期的な上昇トレンドを確保し、債券の利回りは歴史的な低水準にまで低下してしまっただけであった。結局、経済の実物部門に流れ込んだ残りの資金は、基礎的なインフレに顕著な影響を与えるには不十分だったのである。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるパンデミックは世界同時不況を引き起こした。これに対処するため、各国はさらなる金融緩和に向かう。一説には、2020年3月以降の1年ほどの間に、中銀や政府は、世界の国内総生産(GDP)合計の3分の1に相当する27兆ドルの流動性を市場にあふれさせたとみられる。

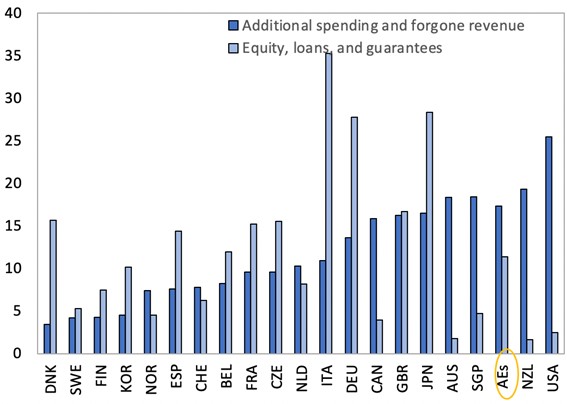

国際通貨基金(IMF)は2021年7月、同年6月5日現在の調査結果として、COVID-19のパンデミックに対応して政府が発表または実施した主要な財政措置をまとめた。2020年1月以降のCOVID-19関連の措置を含み、2020年、2021年、それ以降に実施される措置を網羅したものだが、それを示したのが下の「主要経済国におけるCOVID-19危機への裁量的財政対応」である。「追加支出と放棄された収入」と「エクイティ、ローン、保証」の合計のもっとも多いのは、日本であり、GDPの40%を超えている。ついで、イタリア、ドイツ、英国、フランス、米国、カナダ、スペインとつづく。

主要経済国におけるCOVID-19危機への裁量的財政対応。縦軸は2020年のGDPに対する割合、%(備考:黄色で囲まれたものは「主要経済国平均」を示している)

主要経済国におけるCOVID-19危機への裁量的財政対応。縦軸は2020年のGDPに対する割合、%(備考:黄色で囲まれたものは「主要経済国平均」を示している)すでにインフレ現象はさまざまな分野に現れている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください