常に少数派。骨身を惜しまず、ひたすらドイツのために働いた女性宰相は何者か?

2021年09月25日

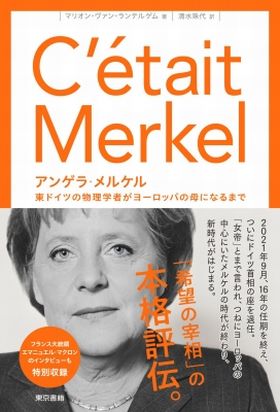

アンゲラ・メルケル首相が16年の任期を全うし、今月26日におこなわれる総選挙を受けて選ばれる新首相に後事を託して、政界から引退する。それに先立ってこの8月、フランス人女性ジャーナリスト、マリオン・ヴァン・ランテルゲム著“C’était Merkel”(2021年アレーヌ社刊)を翻訳した『アンゲラ・メルケル 東ドイツの物理学者がヨーロッパの母になるまで』(東京書籍)を上梓した。

本書はもともと、“Angela Merkel, l’ovni politique”(『アンゲラ・メルケル 政界に降り立ったUFO』)という題で2017年に刊行された。この旧版を私が手に取ったのは、昨年3月。新型コロナウイルス感染症が欧州で猛威を振るい、日本人にとっても「対岸の火事」ではなくなった頃だった。

アンゲラ・メルケル独首相 photocosmos1/shutterstock.com

アンゲラ・メルケル独首相 photocosmos1/shutterstock.comフランスではマクロン大統領が、「これは戦争です。拡大し続けるこの目に見えない敵と総力を結集して戦わねばなりません」と警告し、国民に危機感を持つよう呼びかけていた。ほぼ同時にメルケル首相もロックダウンへの理解を求めるテレビ演説を行った。

事態の深刻さを説明するメルケルの口調はいつも通り淡々としていたが、日常生活に制約をかけざるをえないことへの無念さや、不自由を受け入れる国民への共感が伝わってきた。フォーブス誌の発表する「世界でもっとも影響力のある女性」、あるいは「ヨーロッパの女帝」なるイメージとは異なる一面を見たように思い、私は初めてこのドイツ初の女性首相の人となりに興味を抱いた。

一読して是非この本を訳したいと思ったが、2017年刊行ではやや鮮度に欠けるきらいがあり、出版の望みはかないそうになかった。ところが、こちらの願いに呼応するかのように、著者のランテルゲムは旧版刊行以降に蓄えた情報をたっぷり盛り込んで内容を一新し、今年5月に改訂版を上梓した。今か今かと改訂版の完成を待っていた訳者の私は、ランテルゲムのジャーナリスト魂というべき情熱に舌を巻きながら訳出を進め、この度の出版にこぎつけることができた。

『アンゲラ・メルケル 東ドイツの物理学者がヨーロッパの母になるまで』(東京書籍)

『アンゲラ・メルケル 東ドイツの物理学者がヨーロッパの母になるまで』(東京書籍)まず東ドイツの市民運動組織DA(「民主的出発」)に加入して頭角を現したメルケルは、そのままDAが合併した東ドイツCDU(キリスト教民主同盟)の一員となり、さらに東西ドイツ統一後、大政党CDUにたどり着いた。

政界に入ったばかりのメルケルは、「コールの娘」と呼ばれながら、ひとつひとつ経験を積んでいった。ドイツ統一を主導したヘルムート・コール首相は、すでに押しも押されもせぬ重鎮。メルケルはコールに取り立てられ、青少年・女性相に抜擢(ばってき)された。このポストはさほど重みはなく、コールにすれば、東ドイツ出身の若い女性を閣僚に起用したということで、統一後の新内閣の人事において、自らの度量の大きさを示すという意味で好都合だった。

恰幅(かっぷく)のいいコールにお伺いを立てるように話しかける当時のメルケルの写真を見ると、威厳のある父と、おずおずとした優等生の娘の役を、お互いに演じているような印象を受ける。おそらくメルケルはこの頃、一日も早く政治家として成長し、お気に入りの娘ではなく一人前の政治家として認められたいと思っていたに違いない。

東ドイツの最後の首相であるロタール・デメジエールから「頭の良さは一番」と太鼓判を押されていた彼女は、並みいる大物と対等に渡り合える日がかならず来ると信じていたはずだ。しかし、野心をむき出しにしたら、ひとたまりもなくつぶされることは目に見えていた。

父親を超えるはずのない娘だからこそ重宝がられ、登用されるのだ――。

それが分かっていたメルケルは、娘に甘んじながら、機が熟するのを待った。

決定的な転機は1999年に訪れた。コール政権時代にCDUが闇献金を受け取っていたことが発覚。メルケルはコールを真っ向から批判し、党の刷新を主張する原稿を新聞社のFAZ(フランクフルター・アルゲマイネ紙)に送る。メルケルの寄稿は政界に衝撃を与え、その前年に首相の座を降りた後も名誉党首として威信を保っていたコールに、引導を渡した。

父親たるコールは、庇護(ひご)という形で、安心してメルケルを支配していたに違いないが、彼女にはこうした「パターナリズム」からの脱却がどうしても必要だった。コールの余裕ある態度は、彼女を見下していることを物語っていた。コールはメルケルにとって「第二のベルリンの壁」だったのだ。

メルケルの爆弾的な寄稿はコールだけでなく、その後継者と目されていたCDU党首ショイブレをも巻き添えにした。辞任に追い込まれたショイブレの後釜に座ったのが、メルケルであった。

これほどの大物2人を追い落としておきながら、メルケルは後ろめたさを感じているようには見えない。後年、彼女はあるインタビューで、「あの記事は言ってみれば警報のようなものでした。こうでもしないと私たちは沈んでいくだけだと思い、彼(ショイブレ)を助けるために記事を書きました」と澄ましている。「このメルケルの発言を知ったショイブレは絶句したに違いない」とランテルゲムは書いている。

首相選出30周年式典で自らの肖像切手を手にするコール元首相(中央)とメルケル首相(右)=2012年9月27日、ベルリン

首相選出30周年式典で自らの肖像切手を手にするコール元首相(中央)とメルケル首相(右)=2012年9月27日、ベルリン これを皮切りに、メルケルは次々とライバルを蹴落とし、わずか6年後の2005年にはドイツ初の女性首相となる。

メルケルは常に少数派であった。科学アカデミーの研究室で女性はメルケルただ一人だった。CDUはカトリックの男性が幅を利かせる保守政党であり、くわえてプロテスタントのメルケルは異質な存在だった。周囲と違っていることにメルケルは慣れていた。何より他の政治家と彼女を隔てたのは、東側の世界で前半生を過ごしたという過去だった。

自由を奪われた東ドイツの監視社会は、精神形成に影響を与えた。若かったアンゲラは民主主義世界、とりわけアメリカに憧れた。2009年11月にアメリカ合衆国議会で行った演説で、彼女は東ドイツ時代、アメリカンドリームに熱い思いを抱いたことを打ち明けている。

トランプ米大統領(右)と言葉を交わすメルケル独首相=2018年6月8日、カナダ・シャルルボワ

トランプ米大統領(右)と言葉を交わすメルケル独首相=2018年6月8日、カナダ・シャルルボワ2016年11月、大統領選に勝ったトランプにメルケルが贈った祝辞は、通例とは異なるものであった。ドイツとアメリカは民主主義、自由、個人の権利と尊厳の尊重といった価値観によって結ばれており、これらに基づいた緊密な協力関係を新大統領に提案すると述べ、民主主義的価値観に反する発言を繰り返すトランプにくぎを刺しているのだ。

その後まもなく、メルケルは続投の意思を表明。「11年間政権を握ったうえで4期目をかけて出馬するという決意は生半可なものではありません」と述べたが、この決断にはトランプ当選も影響しているのだろう。

2017年に始まる4期目で、メルケルは真にヨーロッパの指導者となったと、ランテルゲムは書く。私も同感だ。大きなきっかけとなったのはマクロン大統領の登場と新型コロナウイルス感染症拡大である。

2015年、大量の難民を受け入れたことにより、メルケルの支持率は急降下していた。メルケルが繰り返した「私たちはやり遂げます」宣言は、難民に関連する犯罪の多発や、受け入れ側の疲弊とともに空しい響きへと変化した。ドイツ人が大切にする連帯という理念を実行したかに思われた難民政策は、皮肉にもドイツの分裂をもたらし、極右政党AfDを台頭させた。

2016年、イギリスのブレグジットとアメリカのトランプ政権誕生で、支持率は持ち直したものの、その後、再び低下。2019年には健康不安説もささやかれ、早期退陣を求める声が高まっていた。そんなメルケルを新型コロナウイルスが襲った。

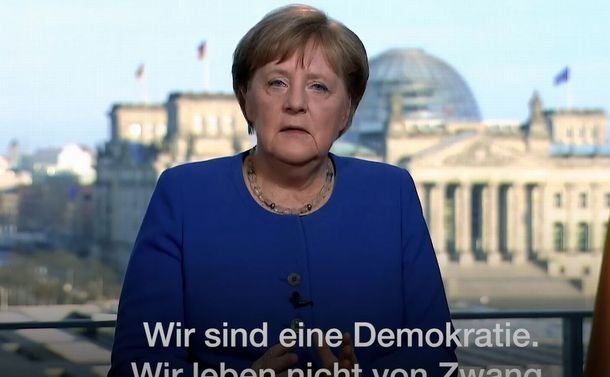

2020年春、新型コロナウイルス感染症拡大はヨーロッパをパニックに陥れた。感染者は急増し、連日のように死者が出るなか、人々の行動を制限することが必要になった。メルケルはテレビで演説し、「第二次世界大戦以来、社会全体の結束した行動がここまで試された試練はなかった。感染拡大を抑えるには、一人一人が当事者である自覚を持ち、自制してルールを守り、助け合わねばならない」と述べた。不自由な社会で35歳までの前半生を過ごした彼女の経歴は、連帯して制約を受け入れる必要性を訴える言葉に説得力を与えた。

コロナ問題でのテレビ演説するドイツのメルケル首相=ドイツ政府HPより

コロナ問題でのテレビ演説するドイツのメルケル首相=ドイツ政府HPより この演説の効果もあってか、ドイツは「第1波」の抑えこみで他国から羨ましがられるほどの成果を見せたが、秋以降は再び、感染拡大に見舞われた。12月のクリスマス期間の自粛を呼びかける演説で、普段は冷静なイメージのメルケルの感情の吐露に多くの人は驚いた。さらに2021年3月には、ロックダウン延長計画が混乱を招いたことについて、自ら非を認めて詫(わ)びた。

メルケルは政治的イデオロギーを固持するよりも、ドイツ人の心情を敏感に察知して応えようとする傾向がある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください