強権政治、官邸主導、世代交代、政策論争、派閥融解……メディアの当たり前に疑義

2021年09月26日

コロナ禍に揺れ続ける日本で、政治もまた不安定な「移行期」に入ったかのようにみえます。歴代最長を記録した安倍晋三政権を引き継いだ菅義偉政権は1年で幕を降ろし、ポスト菅を決める自民党総裁選は波乱含みの展開。そんななか、自民党総裁選に続き、政権選択選挙である衆院選と政権の実績が評価される参院選が、来年夏までに立て続けに行われるのは、主権者である有権者にとって一種の僥倖(ぎょうこう)かもしれません。

とはいえ、この幸運を生かし、私たち有権者の選択を実のあるものにするためには、なにより「よい問いかけ」が大切になると思います。安易な結論に飛び付くことなく、移行期ならではの変転する現実を腰を落として追いかけ、何が真実なのか徹底して考えて見抜く契機となる、意味のある問いが間違いなく必要なのです。

「論座」では、そうした問いかけをかわすプラットフォームとして「政治衆論2021」をはじめます。世代も性別も様々な研究者や記者に参加していただき、総裁選、衆院選、さらに参院選に視野に、多様な問いを発し、検証し、議論を深めます。そのスタートとなる今回は、安倍政権、菅政権の9年の総括で何が問われているのか、コロナは日本の政治にどんな影響を与えているかなどについて、意見を交わしました。(司会・構成 論座編集部・吉田貴文)

◇今回の議論に参加していただいた方々

御厨貴(みくりや・たかし) 東京大学名誉教授

1951年生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大教授、政策研究大学院大学教授、東京大学先端科学技術研究センター教授、放送大学教授、青山学院大特任教授を経て現職。政治史学。著書に『政策の統合と権力』『馬場恒吾の面目』『権力の館を歩く』など。

松本朋子(まつもと・ともこ) 東京理科大講師

1985年生まれ。東京大学法学部卒業。2016年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。名古屋大学特任講師、ニューヨーク大学客員研究教授を経て18年から現職。専攻は実証政治学・実験政治学・政治行動論・政治史。研究成果を海外学術雑誌に掲載。

曽我豪(そが・たけし) 朝日新聞編集委員(政治担当)

1962年生まれ。東京大学法学部卒業。朝日新聞社に入り、熊本支局、西部本社社会部を経て89年に政治部。首相官邸、自民党、野党、文部省など担当。週刊朝日編集部、月刊誌「論座」副編集長、政治部長、東大客員教授などを歴任。2014年から現職。

岡村夏樹(おかむら・なつき)朝日新聞政治部記者

1978年生まれ。食品メーカーを経て2005年に朝日新聞社に入り、徳島、水戸両総局などを経て2011年5月に政治部。自民党の清和政策研究会(現細田派)や志公会(麻生派)、公明党、官房長官番、財務省などを担当、現在は清和研と安倍前首相を主に取材している。

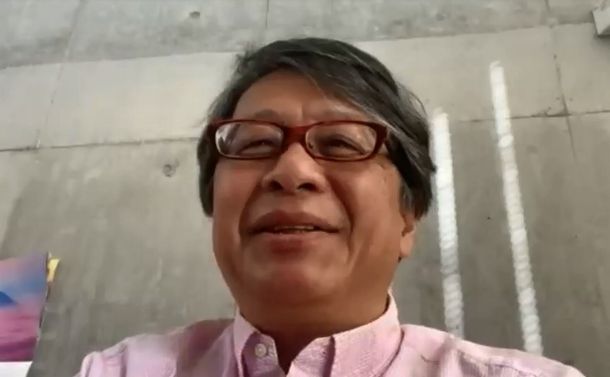

議論する4人。左上から時計回りに、御厨貴さん、松本朋子さん、曽我豪さん、岡村夏樹さん=2021年9月22日(Zoomの画面から)

議論する4人。左上から時計回りに、御厨貴さん、松本朋子さん、曽我豪さん、岡村夏樹さん=2021年9月22日(Zoomの画面から)――「政治衆論2021」をはじめます。コロナの時節柄、オンラインでの座談会になりますが、まずは現下の政治状況について、御厨さんから「問題提起」をしていただき、前半ではこれに基づいて議論をしたいと思います。御厨さん、どうぞ。

◇御厨貴さんの問題提起◇

安倍晋三政権とそれを継承した菅義偉政権の9年近くに及ぶ政治が幕を下ろします。メディアは安倍・菅政治の総括をしてはいますが、自民党総裁選と平行しているせいか腰を据えた検証ができていない印象です。総裁選に立った4人の候補もまた、9年の総括に踏み込んでいない。過去を振り返ることなく先へ先へと進むだけの政治になっています。

総括が不十分なので、各候補が掲げる政策にも新しさがない。安倍・菅両政権の政策の微修正にとどまっています。コロナ禍を克服するべく、総裁選、直後の衆院選、来夏の参院選の三つの選挙を視野にいれた大きな構想を期待したのに、そうなっていません。

そもそも、メディアで当たり前のように言われている安倍・菅政権についての「見立て」につて、私は疑問を抱いています。たとえば、安倍・菅政治は「強権」だったと言われます。具体例として、「桜を見る会」や森友学園問題が挙げられますが、9年を通じて、強権がどう行使されたか、具体の検証は十分とは思えません。

安倍・菅政権を特徴付ける「官邸主導」も、内閣人事局で恣意(しい)的な人事が行われ、官僚の過度な「忖度(そんたく)」を招いたことばかりが強調され、1990年代の「橋本(龍太郎)行革」に端を発し、2000年以降、自民、民主の各政権が追求してきた官邸主導が何を目指していたかは見過ごされている感があります。

こうした「見立て」をいったん疑い、客観的に検証することが不可欠です。そうしてはじめて、ポスト安倍・菅政治がその一歩を踏み出すことができます。

さらに、あらゆることに疑いを持つというスタンスから、総裁選について幾つか疑問点も指摘しておきたい。

今回の総裁選では、派閥の締め付けがきかなくなったといわれます。以前と比べて派閥のありがたみがなくなったのは事実でしょう。とはいえ、菅さんは二階派をはじめ派閥の多数に支持されて首相になりましたし、今回の総裁選でも、派閥の影響力は無視できません。派閥が融解したというのは本当でしょうか。

総裁選で注目される「世代交代」というキーワードも疑わしい。自民党内で当選1~3回の若手議員の数が増え、存在感を増してはいます。ただ、世代交代は若い人が年配者より元気があり、取って代わる意気込みがあってこそ実現しますが、自民党の長老たちと若手の間には依然、力の差がありありです。

政策論争で総裁を選ぶという触れ込みも眉唾です。各候補の政策はおよそ体系的なものとは言い難く、政策を断片的に安売りしているようにしか見えない。本格的な政策論争が行われているとは到底思えません。

こうしてみると、今回の総裁からは過去の総裁選にあった権力闘争の迫力は感じられない。みんなおとなしく、スローモーションビデオのような状況です。

――岡村さんは朝日新聞政治部の記者として日々、永田町の動きを取材していますが、この問題提起について、どのように思われますか。

岡村 第2次政権がはじまったとき、安倍首相がまず手をだしたのは日銀総裁人事です。総裁を、金融緩和に慎重な白川方明さんから積極派の黒田東彦さんに代えた。その後も、党税調の頭越しに法人税を引き下げるなど、首相の権力を存分に振るいました。その一翼を担っていたのが、官房長官の菅さんや官房副長官の杉田和博でした。その意味で、安倍政権は一貫して「強権」政治だったと考えています。

世代交代については、私も疑わしいと思っています。たとえば福田達夫さんがやっている「党風一新の会」にしても、派閥の否定や世代交代を考えているわけではありません。幹事長の二階俊博さんや国対委員長の森山裕さんらに根回ししたうえで動いている。派閥の力は健在で、長老たちはまだまだ力を持っています。

4候補が安倍・菅政治の総括していないという指摘もありましたが、そもそも総括するつもりがありません。岸田さんや高市さんは安倍政権の継承。総括をするどころか、上積みをしていこうということです。河野さんは違いを見せようとしていますが、一方で菅さんの路線を伸ばそうとしていて、総括するという発想はたぶんありません。

御厨 総括なんてされると、自分たちにとって不利で聞きたくないことを言われると思っている。だから、そこに目を向けない。総括を踏まえて何かをしようという発想はおそらくないのでしょう。

松本 選挙では、政策論争をするか、業績論争をするか、そのどちらかというのが原則だとすれば、今回の総裁選で政策論争が前面に打ち出される理由のひとつは、業績が芳しくない点にあるのではないでしょうか。4候補は、安倍・菅政権の一端をみな、何らかの形で担っています。ここ数年、コロナ対策などで世評が高くない安倍政権や菅政権の業績を総括するのは得策ではないという判断はあると思います。

私からは、「強権」について幾つかお伺いしたいことがあります。データによると、安倍政権下では、議員立法の成立割合が、55年体制の時代、小泉純一郎政権、民主党政権の頃より明らかに低い。具体的には、安倍・菅政権時代の議員立法の成立割合は17%程度、55年体制下の1980年代の34%の半分です。これはなぜかというのが一つ。

また、参議院では、自民党は単独で過半数の議席をとれておらず、公明党との連立で過半数を確保しています。昨年、後期高齢者の一部について、医療費の窓口負担が引き上げられることになったとき、対象年齢について自民党は公明党に譲歩しています。こうした公明党との関係は、「強権」にどれだけ影響を与えているのかというのが、二つ目の問いです。

さらに、安倍政権は発足直後をのぞいて、内閣支持率が異常に高かったわけではありません。それでも、小泉郵政解散の造反議員以降、自民党からの大量離党はなかったし、内閣不信任案が可決しそうになったこともなかった。これは、安倍・菅政権の「強権」とどう関係しているかというが三つ目の疑問です。

松本朋子さん

松本朋子さん曽我 松本さんのこの三つの疑問に、この9年間の実相が入っていると思います。実は私が安倍さん、麻生さん、菅さんの3人から一番じっくり話を聞いたのは、自民党が野党時代の3年間(2009~2012年)でした。再度の政権交代に向けた準備について、しっかり聞けた記憶があります。安倍さんは当時、第1次政権の反省点をノートに記していましたが、そのとき安倍さんが口にしていたのは、「1回目の政権のときは、内閣支持率が高すぎた」ということでした。

高支持率に甘えて、教育基本法改正など保守的な諸改革を一気に進めようとして失敗した。支持率が高いことはあまりうれしくない。そのかわり、常に政党支持率を見る。政党支持率で野党に勝っていればいい。それが3人の認識でした。

今回の総裁選でも、麻生さんは自民支持率を落とさないことを第一に考えています。派閥が前面にでるような総裁選をやってはいけないというのも、そんなことをすると政党支持率に悪影響を与えて、衆院選で負けるというリアリズムが麻生さんにはあります。

松本 以前、1950年代以降の内閣・政党支持率を分析したことがありますが、それによると内閣支持率が自民支持率を下回ると内閣が総辞職するということが定量的に出ていました。そして、第2次安倍政権以降、内閣支持率が自民支持率を下回るということは、菅政権まで起こらなかった。安倍さんが内閣支持率より政党支持率を重視したことはさておき、内閣支持率が自民支持率よりを上回り続けたのは、安倍政権の特徴だと思います。

――自民支持率に留意しつつ、内閣支持率はそれを上回り続けるようしたというのは、党内を押さえ込む安倍政権の強かさの現れととらえるべきでしょうか。

曽我豪さん

曽我豪さん曽我 安倍さんは強い権力を欲してはいるけれど、無理な手法はとらない。オポチュニスト、機会主義者です。日銀総裁交代のときの決め方は、閣内で議論させて最終的に自分が選ぶという形での強権です。闘いを演出し、その光景を外に見せて、最後に「いいとこどり」をするのが安倍の手法。安倍さんを単純に強権主義者、独裁者とみると、安倍の強かさを見誤ると思います。

確かに、安倍政権で自民党から議員立法の機運が失われたのは事実です。立法を通じて党内に異なる政策の旗を立てられないよう、そういう芽を摘んでいったからです。そのかわりにポストを与えました。「党風一新の会」の今一つ大勢を決める迫力を欠くのを見ても、9年間、権力闘争のトレーニングをさせてもらえなかった人たちが急にバッターボックスに立たされて、腰が引けているという感じがします。

岡村 総裁選に高市早苗さんが立候補したのも、安倍さんの強かさの現れだと思います。首相が安倍さんから菅さんにかわって自民党は変わりました。ウルトラライトからセンターに近づき、選択的夫婦別姓の議論が出てきたりした。これに自民党の右の支持層が不満を感じるようになりました。

ウルトラライトは数はそれほど多くはないですが固い自民支持で、そこを安倍さんががっちり押さえていました。今回、安倍さんはこの層の離反を防ぐために、高市さんを出した。高市さんは今や保守のジャンヌ・ダルクと言われています。自民支持率を維持するための、衆院選を見据えた動きだと思います。

岡村夏樹さん

岡村夏樹さん曽我 私も、高市さんの出馬は安倍さんが仕掛けたと思います。今回の総裁選で一番最初に動いたのは安倍さんじゃないでしょうか。8月発売の『文藝春秋』に高市は「総裁選出馬宣言」と題する論文を寄稿していますが、1カ月前の7月には準備しなくてはいけならず、安倍さんも知っていたはずです。メディアに「菅支持」と書かれる一方で、安倍さんはすでに別の動きをしていたということです。

御厨 松本さんが疑問の一つに挙げた公明党と自民党との関係について、触れておきたい。長年自民党と連立政権を組み、選挙のときは大活躍する公明党ですが、普段はすっかり埋没しています。安倍政権で集団的自衛権の行使容認に踏み切った時点で、公明党は自民党の軍門に降(くだ)ったと私は見ています。自民党は国家機密を公明党に見せるかわりに、集団的自衛権を認めるようバーターした。公明党の自民党の関係はここで方が付き、その後、公明党は多少はごねても、最終的に自民党のいうことを聞くようになりました。

御厨貴さん

御厨貴さん曽我 今回の総裁選を2001年に小泉純一郎が圧勝した総裁選と重ねて語る人が少なくないですが、当時と今で何が一番違うかというと、公明党の立場だと思います。今回の総裁選で公明党は一切、動いていませんが、2001年に小泉勝利の遠因となる森喜朗首相の退陣を求めて先頭を切っていたのは、公明党の神崎武法代表(当時)でした。

公明党はかつて、自民党が不安定になる「有事」になるとと、政局にくちばしを入れてきたものです。しかし、今の公明党は「平時」に現世利益的な政策立案にかかわって果実を狙うばかりで、“体制内野党”としての側面は弱くなりました。裏を返せば、公明党が政権に加わることで、自民党単独よりも幅が広がるという意味合いが減っています。

――前半の議論はこのあたりにして、ここから後半に入ります。まず松本さんから問題提起をしていただきます。松本さん、どうぞ。

◇松本朋子さんの問題提起◇

今、新型コロナウイルス感染症という危機に直面している若い人たち、10代後半から20代の人たちを「コロナ世代」と呼びたいと思います。この世代が、政治に新しい風を吹かせる可能性があるのではないかというのが、第一の問題提起です。

いつ生まれたか、大人になったときに何が起こったかは、人生に大きな影響を与えます。私は冷戦の記憶はありません。今、大学で教えている世代は、びっくりすることに、2001年の9・11を知りません。とりわけ重要なのは、大人になろうとする頃に、社会がどういう状況だったかです。

私がいま進めている共同研究によると、経済成長やバブルを肌身で知る世代と、私のようにバブルがはじけた後に生きている世代とでは、日本の景気の現状について、私たちのほうがよりポジティブに、上の世代のほうがよりネガティブに答える傾向があります。成長率0.8%が当たり前の私たち世代と、2%の成長が普通だったかつての世代とでは、判断の基準となる経済が異なるので、同じ経済状況をみても認識に差が生じるのです。

同じように、働き方や生き方などの事柄についても、社会に目覚めるときの環境によって、意識にズレが生じるのは当然だと思います。これまでは、若い人は政治知識が足りず、投票にもいかないので、若い世代の考えが政治に反映されにくかったのですが、コロナはこうした事態を変えるのでないかと考えています。

世界恐慌や第二次世界大戦を若い頃に経験した世代は、生涯を通じて他の世代より投票率が高く、政治関心も高く、特定の政党や政策を支持する傾向が強いということは、これまでのデータ研究で多くの研究者が示しているところです。

この傾向がコロナ禍を経験する若い世代にも当てはまるならば、平時に成人した若者よりも政治に強い関心を持ち、自ら関わっていこうとすることが予想されます。コロナが格差の拡大を招き、将来不安をかきたてている現状を考えると、世界恐慌を経験した世代と同様、所得再分配など社会不安に対応する政策に、他の世代よりも高い関心を持つことも考えられます。

その結果、これまで政治がおざなりにしてきた、将来世代を視野に入れた長期的な課題、再分配、あるいは財政、環境という問題にも目を向けるかもしれない。いわゆる「コロナ世代」が政治にどんな影響を及ぼすのかについて、まず議論したいと思います。

二つ目の問題提起は、コロナ対策のような、完璧な正解がない政策をどう評価するのかということです。

治療やワクチンの効果など、コロナについてはまだ分からないことが多く、完璧な政策の立案、実施が難しい状況です。その場合、政治に何が求められるのか、政策をどうアウトプットするべきなのか。これはが安倍・菅政治を総括するなかで、次の政権に伝えなければいけない教訓ではないかと、私は思います。

これはコロナに限りません。平成以来、失われた数十年を経たわが国には、正解がなかなかない政策が少なくありません。そこで、どういう政策や政治スタイル、国民への語りかけが求められるかについても議論したいと思います。

――「コロナ世代」という見立ては興味深いです。一歩進めて、今の政治家が一体何を背景に政治に目覚めたかまで思いをはせると、長老政治家と中堅・若手の政治家の意識がどう違うのかという点も議論できる気がします。松本さんと世代が近い岡村さんは、どう考えますか。

岡村 今、私は43歳で、中学校1年生の息子がいるのですが、コロナで小学校の修学旅行がなくなるなど、様々な影響を受けています。そのせいか、新聞を読むようになり、政治への関心を持ち始めています。

もっと年長、たとえば大学生になると、学校に行けなくなったり、アルバイトがなくなったり、コロナ禍をいっそう切実に感じているでしょう。自分事として社会の行く末にも目を向けていると思います。こうした若い世代は、イデオロギー的な対立よりも、富める層と貧しい層の間の関係、再分配の問題に目覚めていくのではないでしょうか。

今回の総裁選での驚きの一つは、高市さんが金融所得課税に言及したことです。株式配当などにかかる金融所得課税は株価に影響がでるのでダメだと、安倍さんや菅さんが言っていたものです。それを安倍さんに近い高市さんが言い始めている。岸田さんも中間層への再分配を主張しています。貧富の格差をどう埋めるかが、政治のメインの課題になる兆しを感じています。

岡村夏樹さん

岡村夏樹さん――曽我さんは50代。バブルがはじける前に社会人生活を始めていますが。

曽我 実は、今回総裁選に立候補した自民党の河野太郎さん、野党第一党の立憲民主党代表の枝野幸男さんと私は同世代です。20年ぐらい前、月刊「論座」という紙の雑誌があったとき、自民党と民主党の若手で自分たちの党の批判をきちんと批判してくれる人に話をきこうとインタビューしたのが、河野さんと枝野さんでした。

当時、参院選(1998年)で自民党が負け、衆参の「ねじれ」が生じていました。直後の臨時国会は金融関連法案が審議され、「金融国会」と呼ばれましたが、枝野さんをはじめ自民党と民主党の若手が与野党の壁を越えて議論をして法案をつくり、最終的に成案になりました。30年間の政治記者人生で世代交代を実感したのは、この時だけです。

最近思うのは、「政策新人類」と呼ばれた彼らは、政治に対する万能感を残していた最後の世代ではないかということです。いい政治をやったら、いい社会・経済が実現すると信じていました。枝野さんや、「政策新人類」には入っていませんでしたが若手として独自の発信をしていた河野さんもそんな意識でした。

それが変わってきたと感じたのは、まだ30代だった千葉市長の熊谷俊人さん(現千葉県知事)に会ったときです。彼には政治への万能感がまったくなかった。なぜ、そうなのか。それは、熊谷さんが政治を志す契機なった1995年の阪神大震災に根ざしています。

阪神大震災時に高校生だった彼は、被災地でボランティア活動をしています。そこで彼が目にしたのは、政治は万能ではなく、間違いや不足に気づき、修正しながら、一歩ずつ復興を進めていくしかないというリアルな実態でした。政治の限界と可能性を明確に語る世代の政治家がでてきたことに、大きなショックを受けたのを覚えています。

御厨さんは2011年に東日本大震災が起きた際、日本が「戦後」から「災後」の時代になると言われました。あれから10年。今は「災後」の時代なのか。そして、今回のコロナ禍を受けて、新しい政治が生まれる可能性はあるのでしょうか。

曽我豪さん

曽我豪さん御厨 東日本大震災で起きた直後、いよいよ戦後が終わるという含意から、「災後」という言葉を使いました。なかなか転換しませんでしたが、最近はやはり災後の時代だと思います。

思えば平成の30年は大きな災害が立て続けにおきた時代でした。熊谷知事も経験した阪神大震災をはじめ、全国各地で大地震が頻発。豪雨災害も多発し、多くの人命が失われました。なかでも東日本大震災は、規模の大きさ、被害の多様さ、犠牲者数など、桁違いの災害でした。

ただ、自然災害が起き、復興するというサイクルを繰りかえすうちに、解決の仕方が段々分かってきた。復興予算をつけ、壊れた橋や道路を作り直し、被災者の生活を再建するという道筋が明らかになりました。「災後」の時代が定着したわけです。そこにコロナが来た。

コロナ禍は「災後」の範疇(はんちゅう)からはみ出ています。自然災害の場合、復興が目に見えます。しかし、コロナの場合、感染が終息さえすれば、社会が復興したというほど単純なものではない。価値観の転換が絶対にあると思います。

個人的には、ウィズコロナ、アフターコロナの生き方については、これから社会の中核を担う若い世代が新たな道を考えるほうがいいと思います。前例が通用しない状況ではそれしかない。それこそ、松本さんの言う「コロナ世代」から出てくるような気がしていています。

あえて言えば、「人間は死なない」という“信仰”を捨てる時機かもしれません。医療や公衆衛生の進歩で世界の平均寿命は伸び、「死」が人間から遠ざかりました。しかし、コロナが終息しても、世界的な感染症は今後も続くことが予想される。そこで問われるのは「死生観」でしょう。私は、死の哲学、生の哲学といった思考が政治にも必要になると考えています。

御厨貴さん

御厨貴さん松本 「人間は死なない」という“信仰”を捨てる時代になるという指摘は、所得再分配につながると思います。所得再分配はリスクがあるからこそ支持される。頑張っても病気になるかもしれない、頑張るけどうまくいかないかもしれない、という懸念があるからこそ、再分配が求められます。コロナ禍に直面した若い世代が、自分事として社会の行く末に目を向け、再分配の問題に目覚めるのではないかという岡村さんの指摘と合わせて、統合的にとらえられると思いました。

新型コロナの嫌なところは、ワクチンを打てば友だちとご飯を食べられる、マスクを外せるという夢が、どうもそうはいかない、長期的に元に戻せないと分かってきた点です。熊谷知事の話に引きつければ、なかなか元に戻せない、いわゆる万能ではなくなった政治を、どう行使するかが課題になると思います。

御厨先生は2月の毎日新聞のインタビュー記事で、「小泉首相ならコロナの施策が失敗しても謝れるのではないか」と話されています。安倍政権、菅政権の政策の国民への伝え方のどこに問題があったのか。成果がでないとき、それをどう詫(わ)びて新たな政策に協力をお願いするか、有権者へのプレゼンテーションのスタイルを変えないといけません。

未知のウイルスが相手だけに、対処の正解が分からず、政治に完璧を期待できないなかで、私たちは政治に何を期待すればいいのか。国民の期待に政治家はどう答えればいいのか、政治が岐路にあるのは間違いないと思います。

松本朋子さん

松本朋子さん曽我 前半で安倍・菅政権の「総括」について議論をしました。後半では政治から万能感が失われているという議論がありました。二つを結びつけると、「総括」が全面否定か全面肯定かに二極化していることこそが問題と感じます。

朝日新聞が9月上旬に実施した世論調査で、第2次安倍政権以降の約9年間の自民党と公明党の政権の評価を聞いたところ、「よかった」49%、「よくなかった」40%でした。肯定がやや高いですが、否定も4割ある。要は、全面肯定でも全面否定でもないのです。

想起するのは、大平正芳・元首相の「60点の政治」を目指すという言葉です。若い頃にこの言葉を知ったとき、60点もとれないという謙虚な言葉だと考えていましたが、あれは100点を目指す、100点しかない考える独善性を戒めたものだと最近、思うようになった。コロナは「60点の政治」のチャンスです。そもそも正解が出ないですから。

曽我豪さん

曽我豪さん松本 私も全面肯定か全面否定、いわば「0か1か」の二択に問題があると思います。コロナ対応で不満だったのは、政策を出した後で、この部分がよくてこの部分はよくなかったから、次の政策はこう変えるというプレゼンテーションが欠けていた点です。1がないとすれば、0が0.1になったことを、どうして業績として言わないのか。ある政策の欠陥が分かったことも業績なのに、なぜそう言えないのか、疑問を覚えました。

1になる“万能薬”が簡単に出せるなら政治家はいりません。政治とは、0を0.1にすることを積み重ねる営みだと思います。0を0.1にできたことを、政治家はもっと上手にアウトプットするべきです。1という夢が実現するなら、1を示すことはすごく魅力的ですが、1が実現しないのであれば、0.1にも夢があるということが示されないと、私たちは絶望に陥ってしまいます。

岡村 安倍・菅政権はずっと「自己正当化」を続けてきました。「アベノマスク」にしても間違いを認めず、そのまま続ける。「Go To トラベル」も批判を受け付けない。菅さんをずっと取材してきましたが、「良かっただろう」「これで良くなる」という話ばかりなんです。彼らは政治の万能を信じているタイプなのだと思います。

熊谷さん世代の政治家は、悪かったから改善する、マイナーチェンジを重ねてより良くするという発想だと思うんですが、菅さんの場合、いったん政策を決めたら、そのまま突き進むという発想しかない。記者会見ではそれがあふれ出て、実態から乖離(かいり)したトンチンカンな発言だと叩かれる。

ただ、われわれメディアのほうも、0か1かのワンパターンに陥っているところがあります。菅さんを楽観論だと批判し続けてきましたが、それでよかったのか。たとえば医療提供体制の確保は本当に進んでいないのかどうか、細部に目を向けて評価するべきだったかもしれませんが、いつも大枠だけをみて評価してしまうので、毎回似たような原稿になってしまっているという反省があります。

岡村夏樹さん

岡村夏樹さん――自民党総裁選も大詰めです。1カ月ちょっとで総選挙があるでしょう。安倍長期政権が崩れ、短期の政権が続く政治の「移行期」に入る可能性もあるなか、当面、政治のこうした点に着目していきたいということはありますか。

曽我 総裁選、衆院選、10カ月後には参院選がある。これだけいろんな選択ができる「政局」を、僕は見たことがありません。関心をもって、推移を眺めていきたいと思います。

衆院選について言うと、この選挙のポイントは与党が過半数をとれるかどうかではない。来年の参院選のことを考えると、予算委員会をグリップするために安定多数を確保することが必要です。議席数によっては、自公の連立の拡大、閣外協力も含めた維新との関係が焦点になる場合があるかもしれない。ともあれ、与野党のあらゆる政党が参入する政局というのを見てみたい。その意味では、野党にもう少しがんばってもらわないと困るのですが……。

松本朋子さん

松本朋子さん松本 大きなポイントとしては、繰り返しになりますが、どのように全世代が参加することができるかだと思います。上の世代から下の世代に意図的におろしていただくことも含めて、世代交代も必要かもしれない。いずれにせよ、夢見る政治ではなく着実な政治をどうやってつくっていけるかが大切だと、改めて感じています。

岡村 総裁選が終わると当然、衆院選が本格的にスタートします。関心を持つのは公明党です。比例の投票数は国政選挙ごろにどんどん減少し、前回は比例の議席は過去最低でした。それだけ存在感がなくなっている。

その分、野党が存在感を示し、新たな枠組みをつくればいいと思っていて、そこに期待をしたい。一部が熱狂するだけの選挙ではなくて、全世代が政治に関心をもち、選挙に参加するというのが、理想的な民主主義だと思っています。連合など従来の組織の力が弱まっているので、一層そう思います。

御厨貴さん

御厨貴さん御厨 今回は世代がひとつのキーワードになりましたが、今年70歳となった世代として、コロナがすべてをひっくり返していく状況に、ホッとしているところがあります。人間は畢竟(ひっきょう)、感染症の前には無力であり、年齢にかかわりなく助け合って生きていくしかない。そこから今日の政治の課題が見えてくる気がします。

コロナ禍を通じて政治が多様化するんじゃないかと思います。多様化する政治を、政治家がどれだけつかみとれるか。それがこれからの勝負であって、もしかすると、与党と野党が今のままではなく、再編成する時期がくるんじゃないか。コロナは人を切り離してしまったけど、意外と政治に新たな結びつきが生まれるかもしれないという希望を、今回の議論を通じて持ちました。

(「政治衆論2021」は随時掲載します)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください