総裁選での控えめすぎる安全保障への発言、実は胸中に秘策あり?

2021年09月27日

自民党総裁選に立候補している4氏が、さまざまなテーマで熱い論戦を繰り広げている。討論会で交わされる激論は、新型コロナウイルス対策や経済政策、外交・防衛問題まで幅広い。報道各社の人気投票でリードする河野太郎・行政改革相は、4人のうち唯一、外務・防衛両大臣を務めた経験がある。しかし、こと安全保障問題に限っては、河野氏の踏み込み方が今ひとつ浅く迫力に欠ける。ぜひとも新世代ならでは新機軸を披露してもらいたいものだ。

自民党総裁選の候補者共同記者会見で拳を合わせる、(左から)河野太郎行政改革相、岸田文雄前政調会長、高市早苗前総務相、野田聖子幹事長代行=2021年9月17日、東京・永田町

自民党総裁選の候補者共同記者会見で拳を合わせる、(左から)河野太郎行政改革相、岸田文雄前政調会長、高市早苗前総務相、野田聖子幹事長代行=2021年9月17日、東京・永田町たとえば9月18日にあった日本記者クラブ主催の公開討論会。沖縄をはじめ各地で摩擦が高まっている日米地位協定の改定について問われると、急に口が重くなった。

「地位協定を変えるか変えないかが政治問題化していけば、米側もなかなか受け入れることができなくなる。大事なのはこの実態をどう変えていくかということだ」

米国が難色を示すことを気遣ったのだろう。首相候補としての軸足をどこに置いているのか首を傾げたくなる。

というのも河野氏は、かつて自民党の国会議員有志で作る「日米地位協定の改定を実現し日米の真のパートナーシップを確立する会」で幹事長を務めたほどの「改定積極派」だったからだ。米軍基地が集中する神奈川県の選出でもある。米軍駐留に伴う問題には精通しているはずだ。

ところが外相に就任した2017年以来、河野氏はすっかり持論を封印してしまった。総裁選でも姿勢を変えず、180度異なる「変節」をそのまま貫いた。

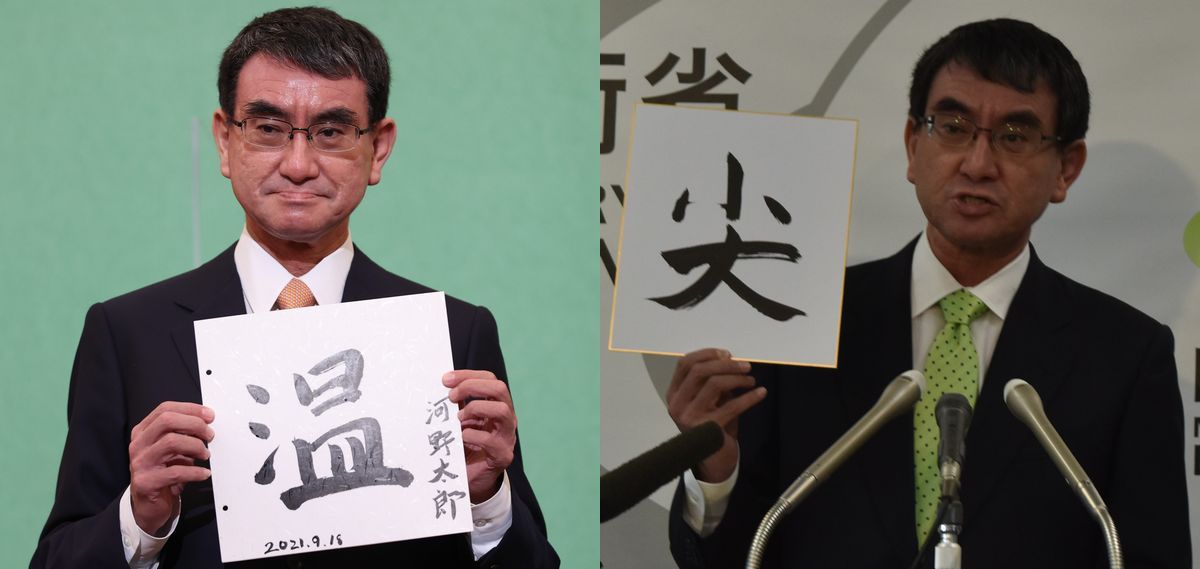

【左】自民党総裁選の日本記者クラブ主催討論会で色紙を示す河野太郎行政改革相=2021年9月18日、東京都千代田区【右】今年の一字に選んだ「尖」の色紙を掲げる河野太郎防衛相=2019年12月27日、防衛省

【左】自民党総裁選の日本記者クラブ主催討論会で色紙を示す河野太郎行政改革相=2021年9月18日、東京都千代田区【右】今年の一字に選んだ「尖」の色紙を掲げる河野太郎防衛相=2019年12月27日、防衛省河野氏といえば、イージス・アショアの止め男としても知られる。防衛相だった昨年6月、秋田・山口両県に配備予定の迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の計画断念を突然表明し、日米の防衛当局者たちを唖然とさせた。

断念の理由は、日米が共同開発した3段式の迎撃ミサイル「SM3ブロックⅡA」(全長6.7㍍)の発射後、切り離された第1段のブースター(推進補助装置=長さ1.7㍍、重さ約200㌔)が、市街地に落ちてくる恐れがあったからとされる。

イージス・アショア配備計画の停止について、山口県の村岡嗣政知事らに陳謝する河野太郎防衛相(右)=2020年6月19日、山口県庁

イージス・アショア配備計画の停止について、山口県の村岡嗣政知事らに陳謝する河野太郎防衛相(右)=2020年6月19日、山口県庁「政府としても、国民の命、あるいは平和や暮らしを守るのが大きな責務だ。そうしたことを考えれば、現行の憲法の範囲内で何が最も適切なのか、政府内でしっかり議論してほしい」

平たくいえば、周辺住民の安全に配慮して断念したということになる。潔い政策判断は注目を集めた。真意はともかく、安全保障より住民の安全を優先させたように響いたからだ。ところが、このたびの総裁選で語った安全保障がらみの発言は、いずれも注意深く慎重に抑制されすぎて物足りなさを感じる。

さて前置きが長くなってしまった。河野氏とイージス・アショアとのかかわりについて、ほとんど知られていないもう1つのエピソードをご紹介したい。

夏の盛りの昨年8月2日のこと。防衛相だった河野氏は、京都府舞鶴市にある海上自衛隊舞鶴総監部を視察先に選んだ。

防衛省は、日常の部隊視察のひとつとして、視察日程を事前に発表していたが、公表された日程とは別に、大臣自身には、人に知られず自分の目で確かめたい対象があったようだ。「ようだ」と書かざるをえないのは、今もって河野氏が実際にそれを見たかどうか、本人も防衛省も明らかにしないからだ。

護衛艦がずらりと係留されている海上自衛隊舞鶴基地の北吸桟橋=京都平和委員会提供

護衛艦がずらりと係留されている海上自衛隊舞鶴基地の北吸桟橋=京都平和委員会提供行先は報道機関の記者たちには告げらなかった。しかし筆者は「きっと弾薬庫を視察するに違いない」と踏んでいた。地元の市民団体のメンバーと手分けして後を追った。すると想像通り、河野氏の車列は、総監部からそう遠くない「舞鶴弾薬整備補給所」と呼ばれる広大な弾薬庫地区の敷地内へと消えていった。

防衛相が隠密裏に視察しなければならないものが、そこにあるとすればいったい何なのか?

海上自衛隊には全国に5つの地方総監部、10の航空基地があり、それぞれ一定規模の弾薬庫を備えている。厳重な警備のもと、艦艇や航空機に積む砲弾や魚雷、ミサイルなどが大量に保管されている。旧海軍から受け継いだ舞鶴基地の弾薬補給所は複数の建屋群から成り、若狭湾の入り組んだ入り江や山々が折り重なる沿岸部の奥深いところに点在している。

舞鶴市の地元では、数年前から、この広大な弾薬庫地区の建物群の中に米軍関連の施設があるのではないかとの噂が出回っていた。

それまでは同市や市議会の問い合わせに対し、海上自衛隊は「基地内に米軍の専用施設はない」としていた。

やがて基地の監視活動をしている市民団体「京都平和委員会」が、舞鶴弾薬補給所の敷地内にある建屋に、米軍関係者だけが使用を認められる区画があることを示す英文の資料を入手した。

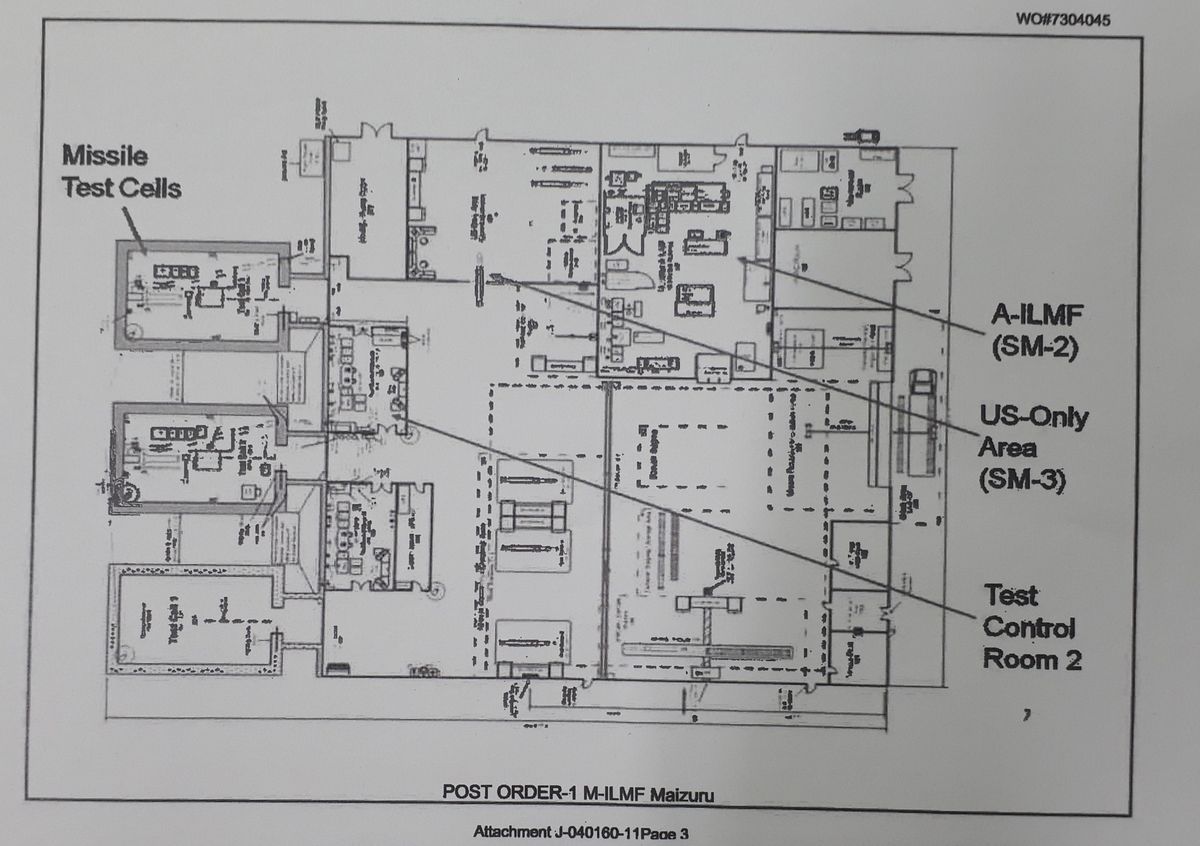

舞鶴弾薬整備補給所の敷地内にある誘導弾整備場の屋内の図面。米軍関係者だけが利用できることを示す区画「US Only Area(SM3)」が記載されている

舞鶴弾薬整備補給所の敷地内にある誘導弾整備場の屋内の図面。米軍関係者だけが利用できることを示す区画「US Only Area(SM3)」が記載されている資料には、建屋内に「US Only Area(USOA)」と書かれた区画があり、米軍関係者だけに使用が認められていると記されている。広さは約180平方㍍。ほかにも建屋内には「Test Control Room」「Missile Test Cells」など、ミサイルの各種試験にからむ区画があるようだ。

同平和委員会の片岡明理事長によると、資料は「建屋内で働く民間警備員を、米海軍の工兵部門が公募した際に公開した文書」の中にあった。自衛隊の弾薬庫の中に、米軍関係者だけのためのスペースがあることは明白だった。しかし防衛省や海上自衛隊はそうした事実を認めてこなかった。

片岡氏は「事故などの不安があるのに、政府は地元住民や自治体に必要な情報を提供していない。武器の購入から運用まで米国の言いなりになっているのは問題だ」と話す。

こうした背景を筆者が知ったのは昨年の初め。さっそく防衛省に確かめてみた。河野氏が舞鶴を視察する半年ほど前のことだ。

すると米軍関係者専用の区画があるこの建屋は、同省が2012年に建てた「誘導弾整備場」で、広さが約2300平方㍍(約700坪)もある施設とわかった。イージス艦などの護衛艦に搭載する米国製のミサイルを、ここに持ち込んで整備・点検することが目的。ミサイル自体が高度なハイテク技術の塊なので、機密の技術情報が漏れ出たり盗まれたりしないよう厳重な保全措置が取る必要があり、厳重な構造になっているという。

入江に面した沿岸部に建つ誘導弾整備場の全景=京都平和委員会提供

入江に面した沿岸部に建つ誘導弾整備場の全景=京都平和委員会提供

新型迎撃ミサイル「SM3ブロックⅡA」=米ミサイル防衛庁のウェブサイトから

新型迎撃ミサイル「SM3ブロックⅡA」=米ミサイル防衛庁のウェブサイトから同ミサイルは、2018年に米議会が日本への売却を承認。すでに日本への供与が始まっていたが、どこに保管先されるのかは今も秘匿されたままだ。弾薬庫にどんな種類の武器・弾薬類が保管されているかは、どの国でもトップシークレットあたり、日本も例外ではない。

さて河野氏の行動に話を戻そう。

防衛相のお目当てが何であるかを知るには、少なくとも車列の一行が弾薬庫地区にある誘導整備場の建屋に入らなければならない。そう予想して遠方から見守っていたところ、運よく片岡理事長が河野氏が建屋内に入る瞬間をカメラに収めることに成功した。予想は図星だった。

河野太郎防衛相(当時)らを乗せた車列が誘導弾整備場の前で停車。大臣らが施設内に入る瞬間=2020年8月2日、京都平和委員会提供

河野太郎防衛相(当時)らを乗せた車列が誘導弾整備場の前で停車。大臣らが施設内に入る瞬間=2020年8月2日、京都平和委員会提供 河野太郎防衛相(当時)が約30分間の視察を終えて誘導弾整備場から出てきた瞬間=2020年8月2日、京都平和委員会提供

河野太郎防衛相(当時)が約30分間の視察を終えて誘導弾整備場から出てきた瞬間=2020年8月2日、京都平和委員会提供

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください