世界の分断防ぐため「インド太平洋」と「アジア太平洋」をバランスよく走らせる戦略を

2021年09月30日

歴代内閣にとって米国との関係は最大の課題だった。

吉田茂首相は米国に安全保障を依存して軽武装で経済再建を行う決断をした。岸信介首相は安保条約に互恵性を求め安保条約改定を実現し、佐藤栄作首相は、戦後は終わらないとして沖縄返還を実現した。中曽根康弘首相や小泉純一郎首相は何れも米国との親密な関係を基盤として外交を展開した。これらの歴代首相が長期の政権を維持できた最大の理由は米国との関係が安定していたからだったのかもしれない。

会談のためホワイトハウスを訪れた吉田茂首相を迎えるアイゼンハウアー米大統領(左端)。後方はロバートソン国務次官補、アリソン駐日大使、井口貞夫駐米大使=1954年11月9日

会談のためホワイトハウスを訪れた吉田茂首相を迎えるアイゼンハウアー米大統領(左端)。後方はロバートソン国務次官補、アリソン駐日大使、井口貞夫駐米大使=1954年11月9日 国賓として日本を訪問したレーガン米大統領夫妻(中央)を別荘の「日の出山荘」に招いてもてなす中曽根康弘首相夫妻(両端)=1983年11月11日、東京都日の出町

国賓として日本を訪問したレーガン米大統領夫妻(中央)を別荘の「日の出山荘」に招いてもてなす中曽根康弘首相夫妻(両端)=1983年11月11日、東京都日の出町今日、日本の政治は大きな変わり目にある。東西冷戦終了後唯一の超大国として権勢を誇った米国もテロとの戦い及びイラク戦争と20年にわたった中東の戦争で疲弊し、国際社会の指導的立場にある国としての権威を低下させた。一方では中国は急速に台頭し、将来米国と並びうる力を持つと予想され、国際秩序がどういう形で維持されていくのか不透明な時代となった。

過去10年近く安倍政権下で強い傾向を持つに至った米国一辺倒の保守ナショナリスト路線は現実を踏まえ見直す時期に来ているのではないだろうか。

護衛艦「かが」の格納庫で日米の隊員を前に訓示するトランプ米大統領(左から2人目)。右は安倍晋三首相=2019年5月28日

護衛艦「かが」の格納庫で日米の隊員を前に訓示するトランプ米大統領(左から2人目)。右は安倍晋三首相=2019年5月28日この10年、日本の衰退に歯止めがかからない。

2011年に日本のGDPは米国の4割程度だったが今日2割程度、中国の8割程度だったものが、3割余りに低下し、日本の人口も200万人以上縮小した。日米中の国力の格差は大きく変化した。一人当たり国民所得も10年前から17.6%減り、世界で17位から23位へと下降した。

人口減は余程のことがない限り趨勢を逆転することは出来ない以上、日本は経済規模を維持していくためには引き続き外需に依存していかざるを得ないのだろう。

日本の貿易相手として1990年には米国が輸出の32%、輸入の22%を占めていたものが、今日、中国・インドを含むアジアが輸出の54%、輸入の48%と圧倒的に大きな割合を占めるようになった。アジア、特に中国の経済成長率の高さを見れば当然の事であり、投資先についても比率は大きく高まっている。海外からの旅行客についても今日、8割はアジア諸国からであり、特に中国、韓国からの訪日観光客は圧倒的に増えてきた。

東アジア首脳会議で記念撮影に臨む各国首脳ら。右から2人目は安倍晋三首相=2019年11月4日

東アジア首脳会議で記念撮影に臨む各国首脳ら。右から2人目は安倍晋三首相=2019年11月4日核やミサイルに関連した北朝鮮からの脅威の増大、中国の圧倒的台頭と南シナ海や尖閣諸島への攻撃的な動きを前に米国との安全保障関係の重要性が強く認識されていること、それを政治に活用するというポピュリズム的要素が強くなったのが大きな理由だろう。

相対的に中国や韓国の国力が高まり、日本の優位性が失われていくなかで、日本のナショナリズムが掻き立てられ、社会が保守化してきたことも背景にある。

10年前までは外交を進めていくうえで米国とアジアのバランスは常に認識されていたが、今日そのバランスは大きく変わった。

90年代からの「アジア太平洋」の概念はアジアの安定的秩序を作るうえで、アメリカをアジアに巻き込んでアジアの協力を進めることを主眼として日本が推進してきた。APEC(アジア太平洋経済協力会議)や東アジアサミット、RCEP(東アジア経済連携協定)などいずれも日本が主導的役割を果たしてきた。

ところが今日、インド太平洋という概念が日本外交の中核を占めるようになった。これは中国の唱える「一帯一路」に対抗した概念であることは明らかであるし、「自由で開かれたインド太平洋」の概念自体を否定するものではないが、その結果、「アジア太平洋」協力が語られなくなっているところに危惧を感じる。

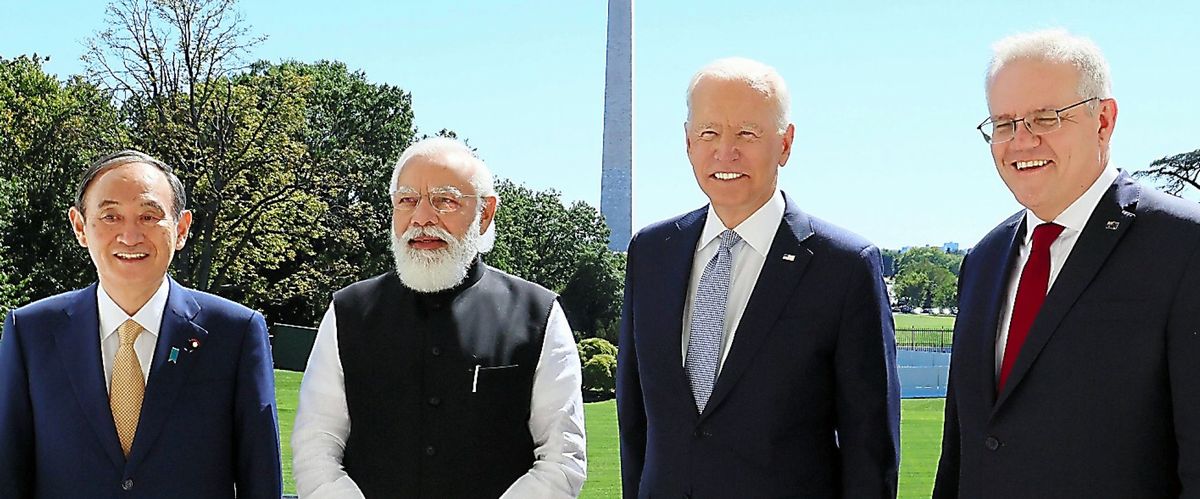

日米豪印4カ国(クアッド)首脳会議にのぞむ各国の首脳。左から菅義偉首相、インドのモディ首相、米国のバイデン大統領、豪州のモリソン首相=2021年9月24日、ホワイトハウス

日米豪印4カ国(クアッド)首脳会議にのぞむ各国の首脳。左から菅義偉首相、インドのモディ首相、米国のバイデン大統領、豪州のモリソン首相=2021年9月24日、ホワイトハウストランプ政権に続くバイデン政権の対中戦略の日本への影響も大きい。

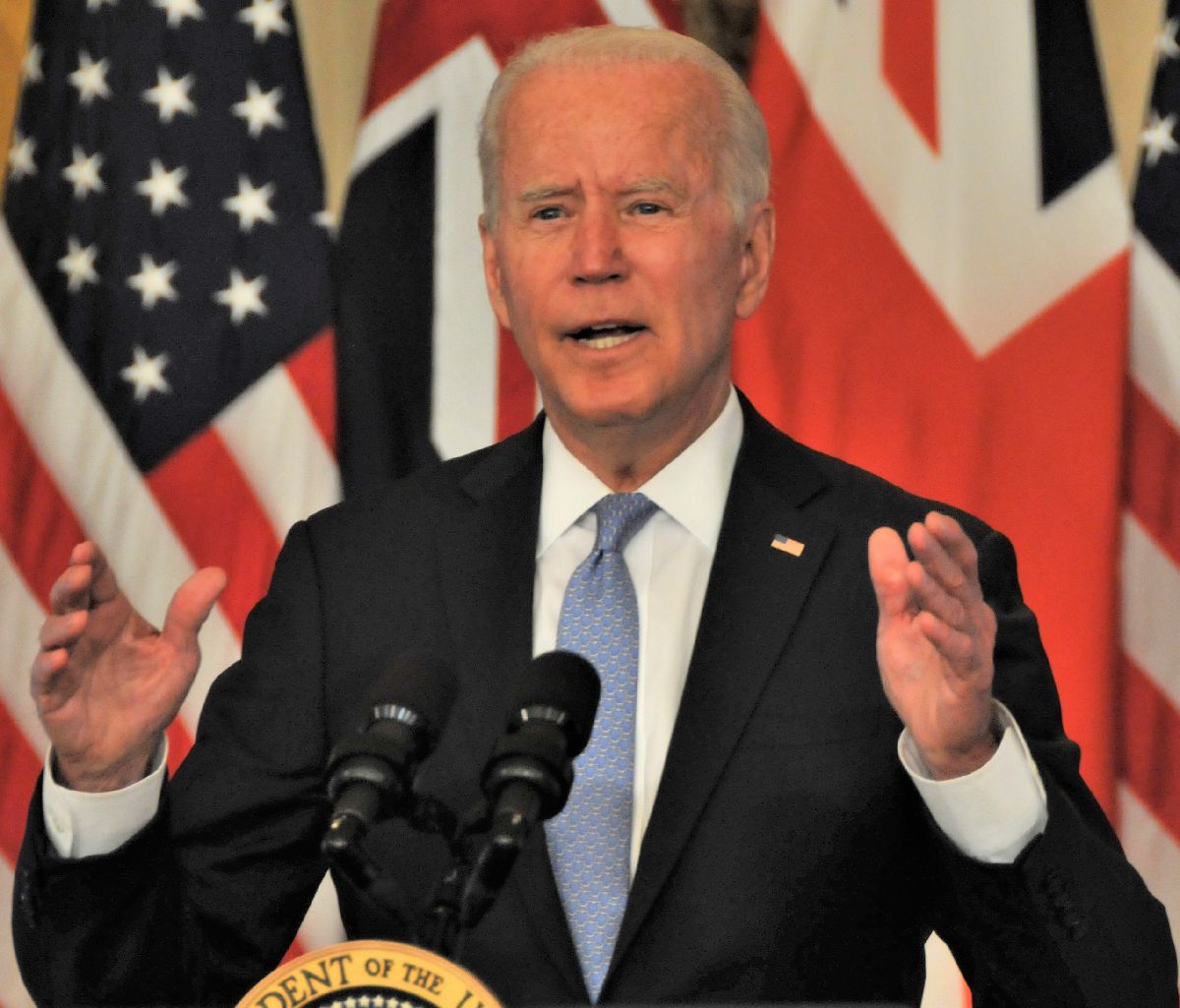

米英豪の新たな安全保障の枠組み「AUKUS」について発表するバイデン米大統領=2021年9月15日、ホワイトハウス

米英豪の新たな安全保障の枠組み「AUKUS」について発表するバイデン米大統領=2021年9月15日、ホワイトハウス米国はこれまで湾岸戦争や、テロとの戦い、そしてイラク戦争など英国や豪州とともに戦ってきた。米国にとって共同訓練をし、武器の互換性のある英国と豪州は共同の作戦をとりやすい相手だ。中国に厳しく圧迫されている豪州やEUを離れアジアにも活路を求めている英国は組みやすい相手と言う事か。

インド太平洋構想は安全保障の枠組みとは言えないが、中国に対峙していく戦略的構想であり、その中核的なクアッド(日米豪印の枠組み)だ。安倍・菅政権もインド太平洋構想とクアッドを対外政策の柱に据えてきた。しかしインドはクアッドの一員でありながら、中ロが戦略の柱としつつある上海協力機構のメンバーであり、巧みにバランスをとって外交を展開しつつある。

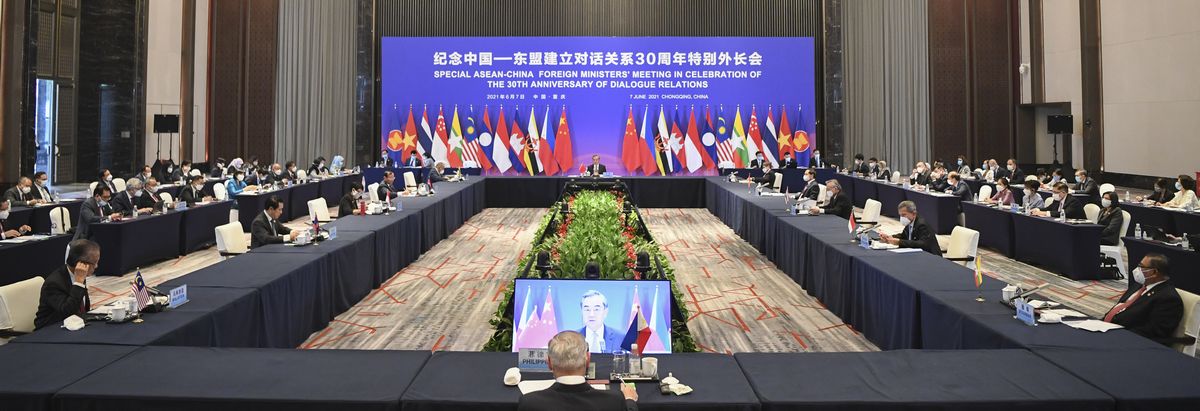

他のアジア諸国、特にASEAN国は複雑な意識で米中対立の展開を見守っている。南シナ海で中国の攻勢に怯え、経済的には大きく中国に依存するASEANは米中のいずれかを選ばねばならない事態を回避したいと考えている。

中国と東南アジア諸国連合(ASEAN)の外相らによる会議=2021年6月7日、中国・重慶

中国と東南アジア諸国連合(ASEAN)の外相らによる会議=2021年6月7日、中国・重慶日本の保守ナショナリスト路線が続いていけば今後更に米国への傾斜を深めるという事なのだろう。米国にとって最も望ましいのは常に追随してくれる国だ。しかし米国と日本の利益は常に同一という訳ではない。

自民党総裁選においても保守勢力が主導して外交安保政策の焦点は台湾有事であるとか敵基地攻撃能力といった議論が盛んに行われた。日本が備えを強めることは好ましいことであり、米国にとっても歓迎すべき事なのであろうが、日本の利益は台湾有事を起こさぬよう外交が役割を果たすことにあるという本質を見誤ってはいけない。

米国も強硬論とは裏腹に自国の利益を担保することは優先するだろうし、中国とは決して対話の姿勢までも否定することはない。

今日、日本が向き合う世界では最早米国が絶対的な覇者でもないし、米国的民主主義が道義的優位性を保った社会でもない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください