我々は世界秩序の「重し」を欠いたまま難局を乗り越えていかねばならない

2021年10月07日

一つの時代が終わった。ドイツのメルケル首相が、2005年の就任から16年の首相在任期間を経て近く引退する。メルケル首相と言えば、その類いまれな指導力をもって常にEUのリーダーであり続けた政治家だ。これから世界は、世界秩序の「重し」を欠いたまま難局を乗り切っていかなければならない。では、この16年を振り返り、世界はどういう時期にあったか。今後の指針を考える上で、国際関係、主要国の内政、経済、その他で見てみたい。

G7首脳会議でトランプ米大統領(右から3人目)と首脳宣言についての協議を進めるメルケル独首相(中央)ら。首脳宣言がまとまり閉幕後、トランプ氏が「承認しない」と表明し、混乱したため=2018年6月

G7首脳会議でトランプ米大統領(右から3人目)と首脳宣言についての協議を進めるメルケル独首相(中央)ら。首脳宣言がまとまり閉幕後、トランプ氏が「承認しない」と表明し、混乱したため=2018年6月まず、国際関係では、この16年の大きな変化は何といっても中国だろう。2000年代前半、中国は、その存在感を増しつつあったが、まだ今のような力はなかった。例えば、欧州から見た時、アジアとは何と言っても日本だった。ドイツは日本との経済関係こそを重視した。

欧州化学最大手の独BASFと中国石油化工が合弁で建設したエチレンなどの化学プラントが本格稼働を始め、竜の舞いで祝った=2005年9月28日、中国・南京

欧州化学最大手の独BASFと中国石油化工が合弁で建設したエチレンなどの化学プラントが本格稼働を始め、竜の舞いで祝った=2005年9月28日、中国・南京ドイツが中国との絆を深めていくのは、この頃からだ。

初め、中国は、安価な労働力の供給源として世界経済に登場した。その後、次第に市場としての価値が注目され、2000年代半ば以降、ドイツを始めとした欧州企業は怒涛のように中国に向かって行った。だからといって、中国は経済力を高めこそすれ政治力はまだとるに足らない存在でしかない。

それが、習近平体制になり変わっていく。中国は次第に強権体質を強め、既存秩序への挑戦者としての姿を見せるようになっていった。メルケル首相の中国との緊密な関係は広く知られているが、そのメルケル首相ですら、こういう中国には眉を顰めざるを得なかった。2019年、EUは内部文書で、中国を「システミックなライバル」と名指しした。

香港の林鄭月娥・新行政長官(中央左)の就任式に臨む中国の習近平国家主席(中央右)=2017年7月1日、香港・湾仔

香港の林鄭月娥・新行政長官(中央左)の就任式に臨む中国の習近平国家主席(中央右)=2017年7月1日、香港・湾仔トランプ政権下で、米国の対中関係は大きく対立に舵を切ったが、バイデン政権も、対中姿勢は基本的に同じだ。ただ、中国に対する対峙の仕方として同盟関係を重視する点が違う。

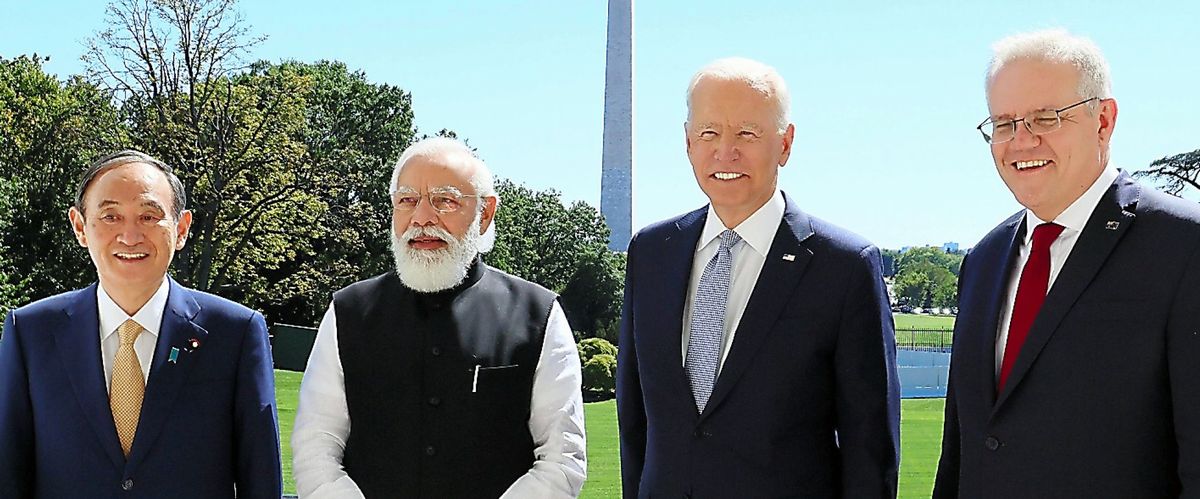

就任後、矢継ぎ早に、日米首脳会談の共同宣言やG7会合の首脳宣言で、台湾海峡につき「平和と安全の重要性を強調し、両岸問題の平和的解決を促す」との一文を盛り込むことに成功。この流れは先頃の米英豪による安全保障枠組み「AUKUS」の創設や、日米豪印のクアッド首脳会合まで続いていく。バイデン政権は着々と同盟関係強化を進めている。

日米豪印4カ国(クアッド)首脳会議にのぞむ各国の首脳。左から菅義偉首相、インドのモディ首相、米国のバイデン大統領、豪州のモリソン首相=2021年9月24日、ホワイトハウス、内閣広報室提供

日米豪印4カ国(クアッド)首脳会議にのぞむ各国の首脳。左から菅義偉首相、インドのモディ首相、米国のバイデン大統領、豪州のモリソン首相=2021年9月24日、ホワイトハウス、内閣広報室提供かつて、国際社会は、中国を責任あるステークホルダーとして迎え入れようとしたが、その目論見は見事に裏切られた。今や、強権体質を隠そうとしない中国に対し、米国中心の同盟諸国は如何にこれに対峙し、力による既存秩序変更を阻止しつつ、対中関係をマネージしていくか。

問題は、新たに台頭する中国に秩序維持の能力も責任感もなく、他方、これまでの覇権国、米国には秩序維持の十分な力が残っていないという現実にある。米国は、アフガニスタンから撤退したが、その穴を誰が責任を持って埋めようというのか。ドイツのメルケル首相退陣や、日本の安倍・菅政権の交代はそういう同盟諸国側を巡る動きの一コマだ。

G20サミット会場で、オバマ米大統領、サルコジ仏大統領、ベルルスコーニ伊首相らとの輪の中心で話すメルケル独首相=2011年11月3日、フランス・カンヌ

G20サミット会場で、オバマ米大統領、サルコジ仏大統領、ベルルスコーニ伊首相らとの輪の中心で話すメルケル独首相=2011年11月3日、フランス・カンヌ第二の主要国の内政上の大きな変化は、ポピュリズムの台頭だろう。その責任の一端はメルケル首相自身にある。発端は2015年の難民危機だった。今から振り返れば、メルケル首相としては悔やみきれない痛恨のミスだった。

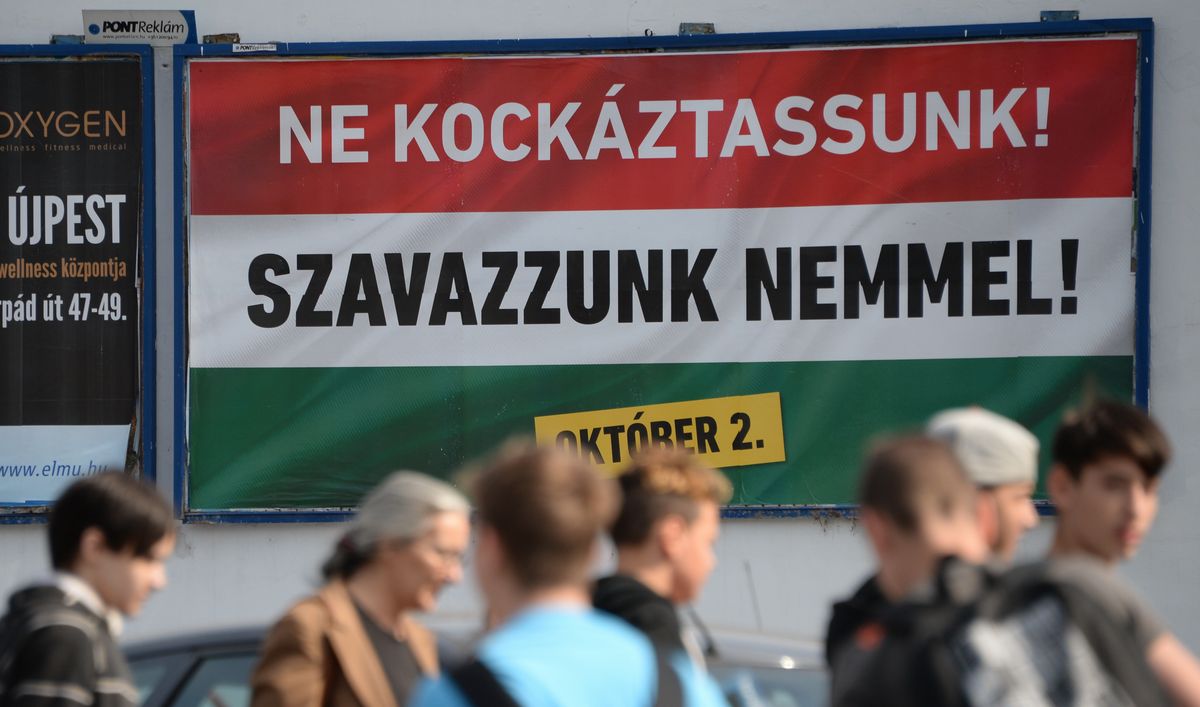

EUで反難民の急先鋒だったハンガリー政府は難民受け入れの是非を問う国民投票を実施。反対票の投票を訴える政府の街頭広告は国旗をあしらった図柄だ。10月の投票では反対票が圧倒的多数だったが投票率が低く不成立となった=2016年9月、ブダペスト

EUで反難民の急先鋒だったハンガリー政府は難民受け入れの是非を問う国民投票を実施。反対票の投票を訴える政府の街頭広告は国旗をあしらった図柄だ。10月の投票では反対票が圧倒的多数だったが投票率が低く不成立となった=2016年9月、ブダペスト 若者たちとの座談会でのメルケル首相の「政治は時に厳しいものです。ドイツで暮らしたい難民すべてを引き受けることはできないのです」との発言に泣き出したパレスチナ難民の少女を慰める首相=2015年7月15日、独北部ロストック

若者たちとの座談会でのメルケル首相の「政治は時に厳しいものです。ドイツで暮らしたい難民すべてを引き受けることはできないのです」との発言に泣き出したパレスチナ難民の少女を慰める首相=2015年7月15日、独北部ロストックメルケル首相は、欧州は押し寄せる難民を積極的に受入れるべきとしたが、100万人を超える難民の波は欧州全域を瞬く間に飲み込み、各国を混乱の渦に巻き込んでいく。既存の体制でうまく対処できないと見て取った極右勢力は、欧州各国の議会で勢力を強め、更にはブラジル、フィリピン等、その影響力を全世界に広げていった。その行き着いた先が2016年の米国のトランプ政権誕生と英国のEU離脱だった。

ホワイトハウスの近くに集まった支持者にトランプ大統領は「選挙は盗まれた」「議会へ向かえ」と演説。群衆は連邦議会議事堂になだれ込んで建物内にも乱入し破壊行為を続けた。議事堂では、大統領選投票結果を両院議員が認定する会議中だったが中断して議員や職員は避難。暴動の結果、計5人が死亡した=2021年1月6日

ホワイトハウスの近くに集まった支持者にトランプ大統領は「選挙は盗まれた」「議会へ向かえ」と演説。群衆は連邦議会議事堂になだれ込んで建物内にも乱入し破壊行為を続けた。議事堂では、大統領選投票結果を両院議員が認定する会議中だったが中断して議員や職員は避難。暴動の結果、計5人が死亡した=2021年1月6日 EU離脱を問う国民投票のキャンペーンで、熱弁を振るボリス・ジョンソン前ロンドン市長。離脱支持派の中心を担った=2016年6月19日

EU離脱を問う国民投票のキャンペーンで、熱弁を振るボリス・ジョンソン前ロンドン市長。離脱支持派の中心を担った=2016年6月19日ポピュリズム台頭の背景には、人々の言いようのない不安心理がある。グローバル化による格差拡大の不満、産業再編による失業の不安、自分は親の世代ほど成長の果実を享受できないといった鬱積した心情は、難民という「異物」が押し寄せた時一気に噴出する。やがてポピュリズムとして、議会に一定数の議席を獲得するまでさして長い時間はかからなかった。世界はいまだ、このポピュリズム台頭の流れの中にある。

ポピュリズムの台頭は、従って、既存の政治が、急変する社会、経済情勢にうまく対応できないことの表れだ。それほどまでの変化が起きているともいえるし、それほどまでに政治が劣化してしまったともいえる。いずれにせよ、ポピュリズムは、そういう社会があげる「不適応の叫び」といえよう。

2015年のギリシャ総選挙では、急増する難民・移民への政府対応の遅れから国民に不安が広がり、移民排斥を訴える極右政党・黄金の夜明けが第3党を維持した。同党の集会に参加する支持者ら=2015年9月、アテネ

2015年のギリシャ総選挙では、急増する難民・移民への政府対応の遅れから国民に不安が広がり、移民排斥を訴える極右政党・黄金の夜明けが第3党を維持した。同党の集会に参加する支持者ら=2015年9月、アテネ EUによる統合に批判的な域内各国の右翼政党が「愛国的な春」と題した集会をウィーンで開催。オーストリア自由党のシュトラッヘ党首、フランス国民戦線のルペン党首らに歓声を上げる支持者。ルペン氏は翌年の大統領選で既存2大政党の候補らを抑え、マクロン氏との決戦投票へ進んだ=2016年6月

EUによる統合に批判的な域内各国の右翼政党が「愛国的な春」と題した集会をウィーンで開催。オーストリア自由党のシュトラッヘ党首、フランス国民戦線のルペン党首らに歓声を上げる支持者。ルペン氏は翌年の大統領選で既存2大政党の候補らを抑え、マクロン氏との決戦投票へ進んだ=2016年6月

リーマンショック後は、日経平均株価もバブル後最安値を割り込んだ=2009年3月9日、東京都中央区

リーマンショック後は、日経平均株価もバブル後最安値を割り込んだ=2009年3月9日、東京都中央区二つの危機が、世界経済に致命的な影響を与えることなく収束されたのは、かつてない規模の緊急財政措置と金融政策が繰り出されたからだ。しかしその結果、世界は、巨額の政府債務を抱え、長期の金融緩和を強いられることになる。今、市場に溢れるジャブジャブのカネ余りを如何に収束させるか、各国は一様に頭を悩ませている。

今の経済の不思議なところは、失業率を下げ、雇用を改善しても物価が低位に止まったまま動こうとしないことだ。これは、伝統的な理解から外れる。世界はジャパニフィケーション(日本化)の恐怖に駆られたが、パンデミック後のリバウンド需要や供給体制の逼迫もあり、米欧はここに来てようやく物価上昇の気配を感じ始めた。尤も、FRBのパウエル議長は、それは一時的なものに過ぎないとする。

イタリア・ペーザロ市のサンサルバトーレ病院。本来は総合病院だが、新型コロナウイルスの感染爆発で、患者のためのICUとなった。医療従事者は12時間交代のシフト勤務。防護服を脱げないため、その間は飲まず食わずでトイレにも行けない=2020年3月19日

イタリア・ペーザロ市のサンサルバトーレ病院。本来は総合病院だが、新型コロナウイルスの感染爆発で、患者のためのICUとなった。医療従事者は12時間交代のシフト勤務。防護服を脱げないため、その間は飲まず食わずでトイレにも行けない=2020年3月19日世界は、第二次大戦後1970年代まで、ケインズ主義による「大きな政府」が主流だったが、インフレの昂進やスタグフレーションの進行を経て「小さな政府」に転換した。それが再び「大きな政府」に流れを変えようというのがこの16年の出来事だ。

それは、世界が二度も危機に見舞われたからだけでない。民間需要が先細り、その不足分を政府が埋めざるを得ないとの事情が基底にある。政府は必然的に大きくなり、市場介入を強めていかざるを得ない。

その背景に人口問題もある。高齢化による社会保障費増は必然的に政府支出を増加させるし、人口減少は民間需要の減少をもたらす。いずれも政府の市場介入を増加させる方向に働くからだ。

一時は、巧みな金融政策で、世界はインフレを手なずけたと思った。まさか、逆にデフレの懸念に怯えようとは思わなかった。これから、インフレ、デフレのいずれが基調になるかはわからない。いずれにせよ世界の主流は「大きな政府」だ。それが何を意味するか、世界はまだ知らない。巨額に膨れ上がった債務は気にすることはないとの一部の極端な説をとらない限り、債務問題は、常に我々の大きな懸念材料だ。

もう一つ、世界は、労働生産性の低下に悩むが、人口が減少する中、成長率を上げようとすれば、取り得る手は労働生産性の向上しかない。如何に生産性を上げるか、世界は、喫緊の課題として頭を悩ませる。とりわけ人口減少の先進国である日本にとり、これが待ったなしの課題であることは言うまでもない。

以上、今後の世界経済には多くの不透明感が漂う。

第四に、デジタル化の進展と環境意識の高まりを挙げたい。

デジタル化の進展により、社会と経済のあり様は根本から変わった。2000年代前半、スマホはまだ普及していなかった。つまり、この16年で、人々は、「人とのつながり」と「情報とのつながり」において、大きな飛躍を遂げた。しかし、それは、正の効果だけでなく負の効果も内包するものだった。

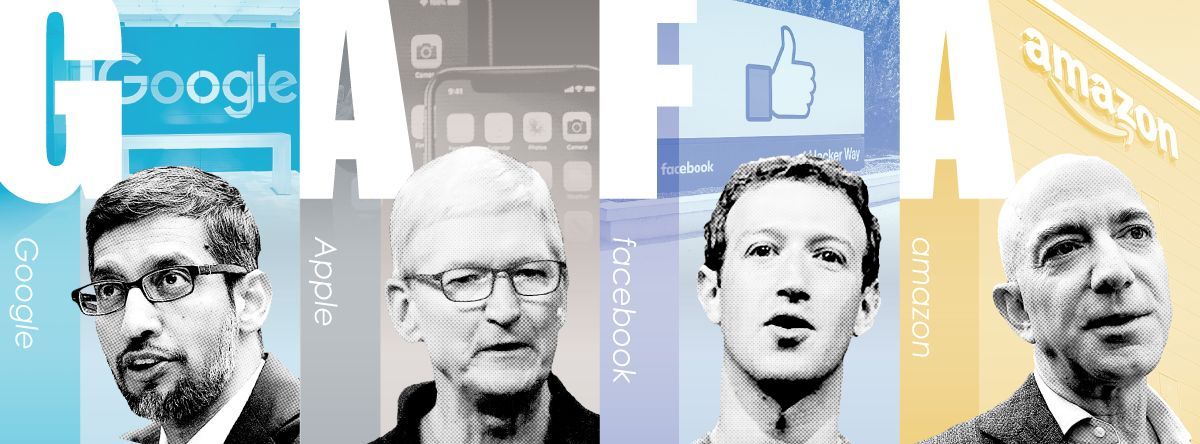

技術の進歩が、必ずしも人々に幸せをもたらすだけでないことの見本のような事例だ。この富の偏在やフェイクニュースの氾濫、社会の分断はポピュリズム台頭にもつながっていく。

全米で地方テレビ局キャスターが一斉に同じ文言を読み上げ、一部メディアを「フェイクニュースを発信している」と批判した。表現はトランプ大統領による主要メディア批判に酷似していた。いずれも、193局を保有する保守系メディア企業シンクレア傘下局だった=2018年3月、米ニュースサイト「デッドスピン」から

全米で地方テレビ局キャスターが一斉に同じ文言を読み上げ、一部メディアを「フェイクニュースを発信している」と批判した。表現はトランプ大統領による主要メディア批判に酷似していた。いずれも、193局を保有する保守系メディア企業シンクレア傘下局だった=2018年3月、米ニュースサイト「デッドスピン」からデジタル化による経済構造の変革の中、経済覇権をどこが握るかの熾烈な戦いが進行中だ。まさに「デジタルを握る者が世界を制する」。それが米中対立の根底にあることはいうまでもない。

つまり、デジタル化は、既存の政治、経済、社会秩序に根本的な変革を迫るが、人々はまだうまく対応できていないということだ。

パリ協定を採択したCOP21の会場では、大型ビジョンに採択を喜ぶ議長のファビウス仏外相らが映し出された=2015年12月12日、パリ、地球環境戦略研究機関提供

パリ協定を採択したCOP21の会場では、大型ビジョンに採択を喜ぶ議長のファビウス仏外相らが映し出された=2015年12月12日、パリ、地球環境戦略研究機関提供これに対し環境では、ドイツを含む欧州は世界を一歩リードする(10月6日、真鍋淑郎氏が、気候変動の予測でノーベル物理学賞を受賞した。もともと日本は、オイルショック後の省エネ技術で世界に冠たるものを持っていた実績もあり、今後この分野の飛躍が期待される)。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください