菅首相退陣、自民党総裁選から透けてみえる官邸・自民党の劣化とそれを許した野党の罪

2021年10月22日

衆院選が10月19日に公示された。自民党は選出されて間がない岸田文雄新首相のもと、任期満了後の衆院選に挑む。

2012年末の衆院選以来、安倍晋三首相のもとで3回連続して勝利した自民党は、今回も勝ち続けることができるのか。長期にわたり政権党であり続けることに伴う、淀みや緩み、歪みが指摘されるなか、有権者は今回、自民党にいかなる審判をくだすだろうか。

候補者の応援に駆け付け、集まった有権者に手を振る岸田文雄首相=2021年10月20日、広島市安佐南区

候補者の応援に駆け付け、集まった有権者に手を振る岸田文雄首相=2021年10月20日、広島市安佐南区菅義偉首相(自民党総裁)が思いもかけないスピードで求心力を失い、9月初めに総裁選不出馬に追い込まれた結果、自民党の新総裁選びは久しぶりにかなりのヒートアップを見せた。

それにしても、菅首相はなぜ、かくも短命に終わったのか。菅首相自身も深くコミットした「官邸主導」体制には、どのような光と影があるのか。自民党は今、どのような状況にあるのか。本稿では今回選挙にとどまらぬ長期的展望を念頭に、これらの点について考察を加えたい。

まずは、1 年前に党内で圧倒的な支持を得て発足した菅政権が、短命に終わった理由から考えよう。

コロナをめぐる厳しい戦いに明け暮れたという菅氏本人の弁は、まさにその通りだったであろう。だが、緊急事態宣言が繰り返されるなか、「国民の安心安全」というすっかり呪文と化したフレーズをひたすら繰り返すだけの首相の姿は、多くの国民にとって到底受け容れられないものであった。

生命・医療をはじめとする日常生活全般の危機に、首相は本当に真摯に向き合っているのか――。多くの国民の間にそうした疑念と奥深い政治不信が生まれていたのは間違いない。国民との対話に決定的な欠陥があったというべきであろう。

菅政権の特質は安倍政治の継承だった。“独善的”ともいえる手法に加えて、政策面でも多くを継承したと考えてよい。自身が長年にわたって官房長官だったことからすれば当然な面もある。

しかし、首相としてどういう政策をどう推進するかは、官房長官時代とは全く別世界だ。国のトップには、自らの政治哲学と、すべてを束ねる最高のリーダーシップを求められるからである。「君子豹変」することも含め、政権の基本方針として様々な選択肢はあったはずである。

にもかかわらず、トップリーダーとしての菅首相の決断は極めて限定的だった。また、やはり安倍政治から継承した「官邸主導」の手法も、内実を見ると空虚さが目立つようになった。

人事権で押さえつけられた官僚は忖度(そんたく)に徹するだけで、本来の補佐機能を果たすことはできなかったのではないか。記録文書も残さず、どのようなことを議論して検討されたのかもほとんど分からない。55年体制の頃の中枢組織や意思決定の構造は破壊されたが、安倍晋三前首相もそれを引き継いだ菅首相も、政権の中枢をブラックボックスに変質させたまま、新しい健全な仕組みの構築にはほとんど何の関心も持たなかったようだ。

首相を辞任にあたり、花束を受け取り、一礼する菅義偉首相=2021年10月4日、首相官邸

首相を辞任にあたり、花束を受け取り、一礼する菅義偉首相=2021年10月4日、首相官邸ここにこそ、現在の日本政治をめぐる最大のアキレス腱がある。すなわち、トップポジションに就き、強い権力を一手に握ったリーダーが、責任を負うシステムが不在なのである。

本来、権力が強ければ強いほど、政治責任も大きくなる。また、重要な政策について重大な政治決断をするには、事前に十分に説明することも不可欠になる。さらに、選択し実行した政策の結果については、たとえ本人に直接的な失敗の原因がない場合でも、その責任を引き受ける覚悟がなければならない。トップリーダーの政治責任とはそういうものだ。

仮に、強い権力を授けられたトップリーダーがこれを無視するならば、独裁に堕してしまい、民主主義の根本規範に悖(もと)ることになる。安倍政治の最大の問題でもあったこの政治責任の欠落は、残念ながら菅政権にも持ち込まれ、結局のところ、政治不信の「核」となってしまった。

首相官邸=2021年7月17日、東京都千代田区永田町、朝日新聞社ヘリから

首相官邸=2021年7月17日、東京都千代田区永田町、朝日新聞社ヘリからこうした状況は、近年強められてきた官邸主導の政治とも大いに関連している。官邸主導体制は、1990年代以来の種々の法改正によって構築されたトップダウン型の仕組みである。官邸の主がリーダーとしての自覚と能力を持っていれば、政治指導のための重要なツールとなる。しかし、そこには問題も垣間見える。

問題の一つは、官僚との関係において官邸が暴走しがちだという点である。

官僚によるトップリーダーへの「忖度」は、それが適切なものであれば、スムーズな政治主導に必要な面もある。しかし、安倍・菅政権では官邸の力が強すぎて、明らかに極端で不健全な忖度を強いる形になっていた。そこまでくると、本来具申されるべき検討課題や論点は消し去られてしまう。官僚機構には、社会の全般的な公正さや技術的な適切さを担う役割があるが、それが極端に剥がれ落ちてしまうのである。

要するに、政治リーダーと補佐すべき官僚との間の適切なバランスに基づく回路が、完全に遮断されてしまったのだ。人事権による官邸の官僚コントロールが極端になった結果であり、明らかに修正の必要がある。

菅政権での官邸主導のもう一つの問題は、側近集団の構成に長期的な視野に基づく十分な目配りが出来なかった結果、必要な人材を活用する態勢がとれなかったことである。

本来、官邸は与えられた強い権限を活用して人材を広く登用し、衆知を結集することで、より良い政策選択を行うことが期待されている。しかし、この間、官僚のみならず、民間や学会からの専門人材の登用はうまくいったのだろうか。

トップリーダーが短期的な視野から独善的になってしまえば、有為の人材は集まらず、歪んだいびつな決定に陥る懸念がでてくる。菅政権は、この点でも、安倍政権の大きな負の遺産を清算できないままに終わったように見える。

それでは、自民党はどうか。政党は権力を握る地位にある限り、なかなか自己変革や刷新はしないものである。しかしその点を割り引いても、自民党の自己改革は相当に貧弱に見える。

「国民に開かれた総裁選」をうたって行われた先般の自民党総裁選では、岸田文雄、河野太郎、高市早苗、野田聖子4氏の間で一定の政策論争が行われたのは事実だ。しかし、選挙の仕組みから考えると、かなり大きな宿題が今回も解決されないままになっていた。それは、特に党員票の位置づけである。

確かに、党員・党友の投票は正規のものとして実施された。しかし、決戦投票になると、党員投票の比重はなんと八分の一まで引き下げられる。これでは、国会議員集団での内向きの都合や駆け引きが幅を利かせるのは当たり前である。決戦投票での岸田、河野両氏の獲得比率は、党員票と議員票で正反対の傾向を示している。

また、第1回目と決戦投票の間に時間がなく、政策論争も何もないのも問題だ。河野氏に対抗して協力したとされる岸田氏と高市氏だが、両氏の政治信条や政策は大きく異なっている。岸田新政権では安倍・麻生両氏に近い人々が重用されることになったが、党員投票の軽視をはじめ、議員や派閥間の裏取引を可能にするこうした仕組みをなぜ、改革しようとしないのだろうか。

自民党本部 oasis2me/shutterstock.com

自民党本部 oasis2me/shutterstock.com自民党の守旧的な体質は、総裁選における“長老グループ”の働きからも見て取れる。また、日常的な人材の登用や育成の仕方にも色濃く表れている。たとえば世襲候補への安易な依存の復活はその典型である。

もちろん、二世議員にも極めて優秀な次世代のリーダーと目される人物がいる。しかし全体として言えば、人材のリクルート源は限られ、育成の道筋や機会も狭い。評価の仕組みも不明瞭だ。党として新しい時代の要請に沿った人材育成への展望は、拓けているとは言い難い。

政治の人材は一朝一夕には育たない。複雑な利害関係を踏まえて多方面を説得し、他党の政治家と渡り合い、官僚を指揮することが求められる。自民党での従来の議員の育成は、年功型人事で昇進しつつ、党内の政調や国会でのポストをこなすことで政治のゲームのルールを覚え、一通りの知識を身につけることで行われてきた。

しかし、半世紀以上前に形成されたこうした仕組みでは、今の世界とは渡り合えない。まして、安倍政権以降、専門家の意見など無視しても何の問題もないと開き直る空気すら見られた。時代と世界に逆行しているとしか思えない。

総じて言えば、自民党はあまりにも守旧的であり、技術的な側面にとどまらず、価値観などでも新しい時代や世界の変化に対応する能力が弱いように見える。一体、何がそうさせてきたのだろうか。答えは、要するに政権交代の欠如である。

2009年に誕生した民主党政権がもう少し長く続いていたら、事態は劇的に変わっていたかもしれない。しかし、参院選での勝利などによって、1年も経たないうちに政権復帰への目途がついたことから、自民党の自己改革はほぼ不発のままに終わってしまった。

それから10年近くの間、国民への説明を省き、その場しのぎのスローガンを使い、不意打ちの解散総選挙で国民の判断を封じ込めながら政権運営を行ってきた結果、自民党そのものの活力は低下し、与野党間の対立はより破滅的となり、官僚との関係もすっかりおかしくなってしまった。広く人材を集めることで、分厚く、レベルの高い官邸主導の体制を築くことにも失敗していた。長期的な視点に立ち、責任ある判断と行動を担っていくには、自民党の劣化は深刻なところまで来てしまったようである。

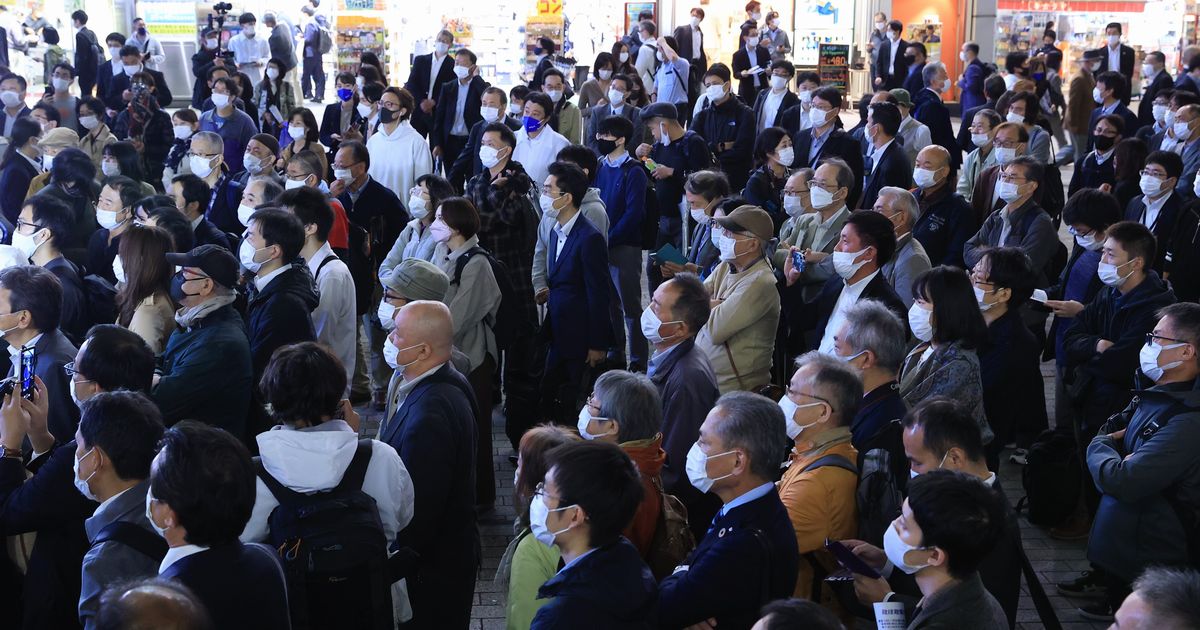

衆院選の候補者の演説を聴く有権者たち=2021年10月19日、東京都内

衆院選の候補者の演説を聴く有権者たち=2021年10月19日、東京都内だが、その一方で、それを許してきた野党の力のなさもまた、日本政治が抱えるもう一つの深刻な弱さに他ならない。先の衆院選から4年がたつ間、有権者を引きつけるメッセージや政策を提示しきれず、支持率が低迷するままで、自民党に緊張感を与えられなかった責任は重い。

変われない自民党と弱い野党。日本政治が抱えるこの二つの構造的な問題を解決するにはどうすればいいのか。筆者は、それがすぐに訪れるか、しばらく時間がかかるかは分からないが、やはり最終的には政権交代を行い、自民党の自己革新と野党の地道な政権運営の努力の中から、よりよい政治を協力して築いていく取り組みを行うしか道はないと考えている。

ともあれ、「政権選択」が問われる衆院選は公示された。今回、有権者はどのような判断をくだすのか。自民党の自己改革にいま一度のチャンスを与えるのか。野党に政権交代の機会を与えるのか。有権者には与野党の実態に目を凝らし、それぞれの判断を下してもらいたい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください