コロナ対策徹底批判【第一部】~上昌広・医療ガバナンス研究所理事長インタビュー②

2021年10月14日

臨床医として働きつつ、世界の最新最前線の医学研究論文を渉猟し続けている上昌広・医療ガバナンス研究所理事長。日本のコロナ対策について、その上さんへのインタビューを通じて考える連載企画「コロナ対策徹底批判」。第2回は、前回「ウイルス研究所から流出?動物から人へ? 新型コロナの起源は~上昌広氏に聞く」に続いて、新型コロナウイルスがどこから発生してきたかを考える。

遺伝子工学の現在の研究レベルから考えて、中国・武漢市にあるウイルス研究所から漏れ出た人工ウイルスが、世界中に伝播した可能性は極めて低い。研究所流出説を主張することは、科学的無知を自ら曝す所業か、何らかの政治的思惑に囚われた行いか、どちらかと同義である。だが、研究所流出説がくすぶるのはなぜなのか。「家畜大国」であるがゆえに、自然由来のウイルスに関する研究が積み上がっている隣国・中国。その中国とどう向き合い、将来のパンデミックにどう備えるべきなのか。上さんの語りはいよいよ佳境へとはいっていく。

上昌広・医療ガバナンス研究所理事長

上昌広・医療ガバナンス研究所理事長――2021年3月30日、WHO(世界保健機関)は中国・武漢市で行った現地調査の報告書を発表し、「武漢のウイルス研究所から流出した可能性は極めて低い」と明言しました。そういう報告書が出たにもかかわらず、トランプ政権時代の米CDC(疾病対策センター)所長は「私はまだ武漢の研究所から流出した可能性が高いと思っている」と言い、バイデン政権は報告書の中立性に疑問を呈しています。どう思いますか。

世界では相手にされていないと思います。こういうことは総合的な知性や判断力が問われる事態なのですが、我々が学んできたウイルス学などの観点から言って、生き物やウイルスを作るというのは本当に難しいことなんです。

人が遺伝子を導入した生き物がうまくいった事例は、例えば鯛に筋肉をつけて膨らませるとか、遺伝子組み換え食物とか、そのレベルなんです。こういうものは温室栽培している。つまり、自然の中で増えているわけではない。人工的に遺伝子を入れても、自然の環境の中ではその後だめになってしまうんです。

京都大学大学院農学研究科の木下政人助教は、ゲノム上の特定の遺伝子を改変して働き方を変える「ゲノム編集」技術を応用し、「肉厚マダイ」や短期間で成長する「豊満トラフグ」の開発に挑戦している。すでに量産技術まで確立し、商品化の手前まで来ている。ゲノム編集の魚が海に逃げ出すことを防ぐために、陸上の水槽内での飼育を徹底している。

前にも言いましたが、アメリカのフロリダ州でマラリアなどの感染症を媒介する蚊を駆除するために、遺伝子を組み換えた蚊を大量に放つんです。イギリスのオキシテックという会社が作っているんですが、成虫前に死んでしまうメスの蚊しか生まないように遺伝子を組み換えています。

だけど、これがうまくいくとは思えない。以前にブラジルでやった実験では、見事に失敗しています。研究は厳密に行われていますが、こんな蚊をいくら自然にまいたって死ぬと思われています。今の遺伝子組み換えのレベルはこの程度です。

これも話しましたが、旧ソ連の生物兵器施設から炭疽菌などが漏れた事件があります。生物兵器を作るためにやっていたことが確認されています。今回、仮にこの事例と同じだったと考えたとき、一番引っ掛かるのは、遺伝子組み換えのウイルスが仮に実験室でうまくできたとしても、野生で広まるとは到底考えられないという点なんです。

――なぜ自然界では広がらないのですか。

次元が違い過ぎます。遺伝子組み換えは、ようやく産業化され始めたレベルです。例えば鯛の遺伝子を組み替えた魚肉が増えてますよね。だけど、こういう鯛は人工的な養殖池で大切に飼っている。自然に放したらすぐに死んでしまうでしょう。つまり、安定性が低いということなんです。

とすれば、武漢市のウイルス研究所からウイルスが流出して、世界中に蔓延(まんえん)していると考えるのは、飛躍しすぎです。私たちが学んできた医学の常識と、かけ離れているんですよ。そもそも、中国はゲノム解析のレベルは高いと思うけど、遺伝子組み換えの生物の研究が進んでいると聞いたことがありません。

――基本的な問題なんですが、武漢市の研究所というのはどういう研究所なんですか。

ウイルスの研究所で、軍の研究機関があります。コロナウイルス研究のメッカと言われています。中国は幾つかの主要なウイルス研究所を持っていますが、その中の一つのようです。ただ、ものすごくレベルが高いとは聞いていません。世界中でそうは思われていないようです。

遺伝子の組み替えでは、さきほど紹介したようなバイオテクノロジー企業が最先端を走り、中国はまだその域に到達していません。欧米のバイオ企業は、インスリンの組み換えや先ほど言った蚊の遺伝子組み換えはしていますが、遺伝子組み換えウイルスはまだつくれていない。欧米のバイオ企業でも無理なものを中国が作れると考える研究者は、世界にほとんどいないと思います。

――その面から見ても、武漢研究所からの流出説は可能性が極めて低いと?

専門家の間では相手にされていません。ゲノム・シークエンスやゲノム情報を読む技術、言ってみれば単純作業を大量にやるのは、中国は今すごいんです。文字通り世界最高峰ですが、遺伝子組み換えなどのように、臨床試験や基礎研究を積み重ねていくような技術は、まだノウハウが溜まっていない。こういうことは、そう簡単には追いつかない。

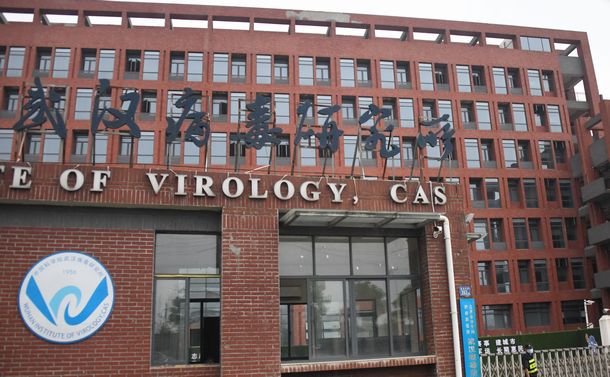

武漢市内の中国科学院武漢ウイルス研究所=2020年5月26日

武漢市内の中国科学院武漢ウイルス研究所=2020年5月26日――近年、様々な分野で躍進が著しい中国にしてそうですか。

そうですね。中国は21世紀に成長が期待される人工知能(AI)とヘルスケアの分野では、急激に成長しています。人工知能では米国の覇権に挑んでいますが、ヘルスケアの方も米国を猛追しています。中国の製薬業界は躍進していると言っていいと思います。

中国でのコロナウイルスの発生・流行は、中国自体のヘルスケア市場を刺激している。英国『ランセット』や米国『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』など世界有数の医学誌に、中国の医師や研究者が論文を書きまくり、世界の医学界に影響を与え続けた。世界中の製薬企業が中国での臨床開発を加速させており、治験数増加が中国の創薬ノウハウの蓄積に貢献している。中国政府も1990年代から長期的展望の下、製薬産業の育成に取り組んでいる。製薬業の本場である米国東海岸で学んだ中国人留学生、通称「海亀族」が立ち上げた創薬企業は、世界最大の医薬品開発業務受託機関(CRO)に成長した。

改革開放政策をとるまで、中国には本格的な西洋医学がありませんでした。その段階から始めたので、中国で最大規模の製薬企業であるヒューマンウェル・ヘルスケアやハンルイ医薬でも、日本の協和発酵キリンと同じぐらいの売上高規模です。協和キリンは日本のランキングで10位ですが、逆に言えば、1937年創業の協和化学研究所から始まる協和キリンを、中国の企業は20年足らずで追い抜くとも言えるわけです。

ただ、さらに逆から言えば、このような中国で、世界の最先端企業にもできない遺伝子組み換えウイルスを開発し、世界中に次々と伝播させられるとは、誰も考えていないということです。研究機関の中で基礎研究はできたとしても、組織立って開発できるような力はまだ全然ないです。

――とすると、研究所流出説は……。

あれはトランプ(前米大統領)の作為です。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください