インド太平洋地域の戦略的バランスを激変させるAUKUS―対中抑止の同盟網着々

2021年10月13日

米英の豪州に対する原子力潜水艦の配備支援は、仏の怒りを招き、米仏関係、乃至、米欧関係に亀裂を生む結果となった。しかしながら、インド太平洋地域における米国を中心とした西側諸国にとり、有利な対中戦略バランスこそが重要だった。

米海軍のバージニア級原子力潜水艦イリノイ

米海軍のバージニア級原子力潜水艦イリノイ9月15日、米英豪による安全保障枠組みのAUKUS創設が発表され、豪州が、米英から8隻を超える原子力潜水艦配備の支援を受けると共に、三国がAI、サイバー技術、量子コンピューター等で協力していく旨明らかにされた。これに伴い、豪州が2016年以来フランスと進めていたディーゼル・電気潜水艦開発計画は廃棄されることになった。

Shutterstock.com

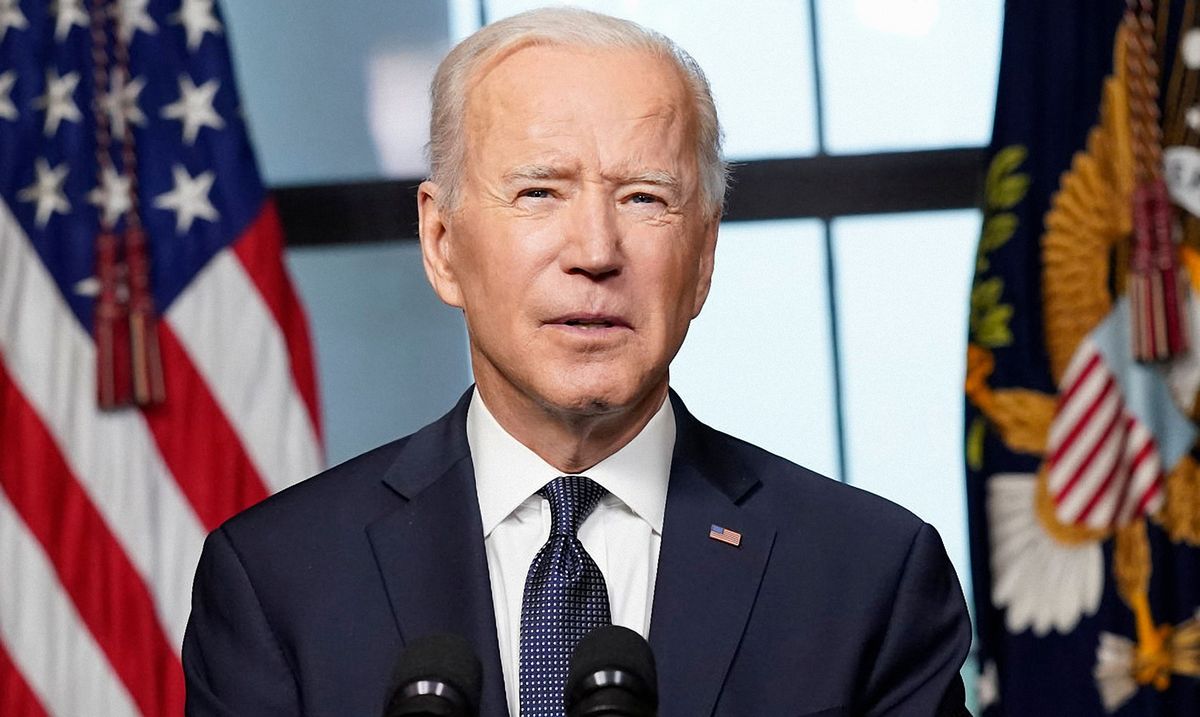

Shutterstock.comその後、9月22日、ジョー・バイデン米大統領とエマニュエル・マクロン仏大統領は電話で会談、ひとまず、両国関係の険悪化は収められることとなったが、一度入ったひびは容易に修復されるものではない。

フランスは今回、面目丸つぶれだ。フランスが知らないところで三か国が秘密裏に協議、自らが進める豪との潜水艦開発計画が反故にされた。しかし、問題は560億ユーロ(約7兆2千億円)の商談の破談でない。また、プライドの高いフランスの面目の問題でもない。

安全保障という、国家の安全をかけた問題が自らの与り知らないところで取引されていた。安全保障には双方の信頼関係が不可欠だ。その信頼関係にひびが入ったということだ。

バイデン米大統領(RedhoodStudios/Shutterstock.com)

バイデン米大統領(RedhoodStudios/Shutterstock.com) マクロン仏大統領(Frederic Legrand-COMEO/Shutterstock.com)

マクロン仏大統領(Frederic Legrand-COMEO/Shutterstock.com)バイデン政権は、就任以来、西側諸国との同盟網強化を着々と進めてきた。G7首脳会議やNATO首脳会合で、首脳同士が顔を突き合わせ同盟関係を再確認して来た。その中には当然フランスも含まれる。

フランスとすれば、トランプ大統領の時にズタズタになったNATOや米欧の信頼関係が、バイデン政権により、改めて再構築されようとしているのは歓迎すべきことだ。ここまで、そういう思いで米国との関係の再構築を進めてきた。それが何のことはない。米国は、フランスが知らないところで英豪と組んで裏で秘密協議を繰り返し、結果として、仏豪による潜水艦開発計画を御破算にしてしまった。これでは、安全保障の根底をなす信頼関係も何もあったものではない。

フランス海軍の強襲揚陸艦「トネール」が2021年4月、インド東方ベンガル湾で日米豪印(クアッド)と仏よる共同訓練に参加した時の様子。5月には東シナ海での日米豪仏の共同訓練にも参加し、佐世保に入港した=インド海軍提供

フランス海軍の強襲揚陸艦「トネール」が2021年4月、インド東方ベンガル湾で日米豪印(クアッド)と仏よる共同訓練に参加した時の様子。5月には東シナ海での日米豪仏の共同訓練にも参加し、佐世保に入港した=インド海軍提供今、英国もドイツも艦船をこの地域に派遣している。それは、この地域で中国の影響力が高まり平和と安全の確保が急務だ、ということもあるが、基本的には、両国が、この地域への影響力を強めたいと考えているからだ。仏豪潜水艦共同開発計画も、フランス側にはそういう狙いがあった。

ところが、この計画が遅々として進まない。既に5年が経過し、所要額も当初見積の340億ユーロを大きく超え560億ユーロにまで膨らんだ。

シドニーで豪海軍の潜水艦の上に乗るマクロン仏大統領(左から2番目)とターンブル豪首相(当時、右から2番目)=2018年5月

シドニーで豪海軍の潜水艦の上に乗るマクロン仏大統領(左から2番目)とターンブル豪首相(当時、右から2番目)=2018年5月そうこうする間に、豪中関係が緊迫化、中国は、貿易上のあの手この手で豪州を締め上げようとしている。今や、豪中関係は過去になかったほどの冷却ぶりだ。

他方、米英が配備の支援を申し出た原子力潜水艦は、フランスとの共同開発で目指すディーゼル・電気潜水艦とは戦略的意味合いが全く異なる。

【右】米海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦ルイビル。2018年、太平洋での演習中に浮上して航行した様子(The Mariner 4291/Shutterstock.com)【左】バージニア級原潜として初めて国内寄港したハワイ=2010年9月3日、米海軍横須賀基地

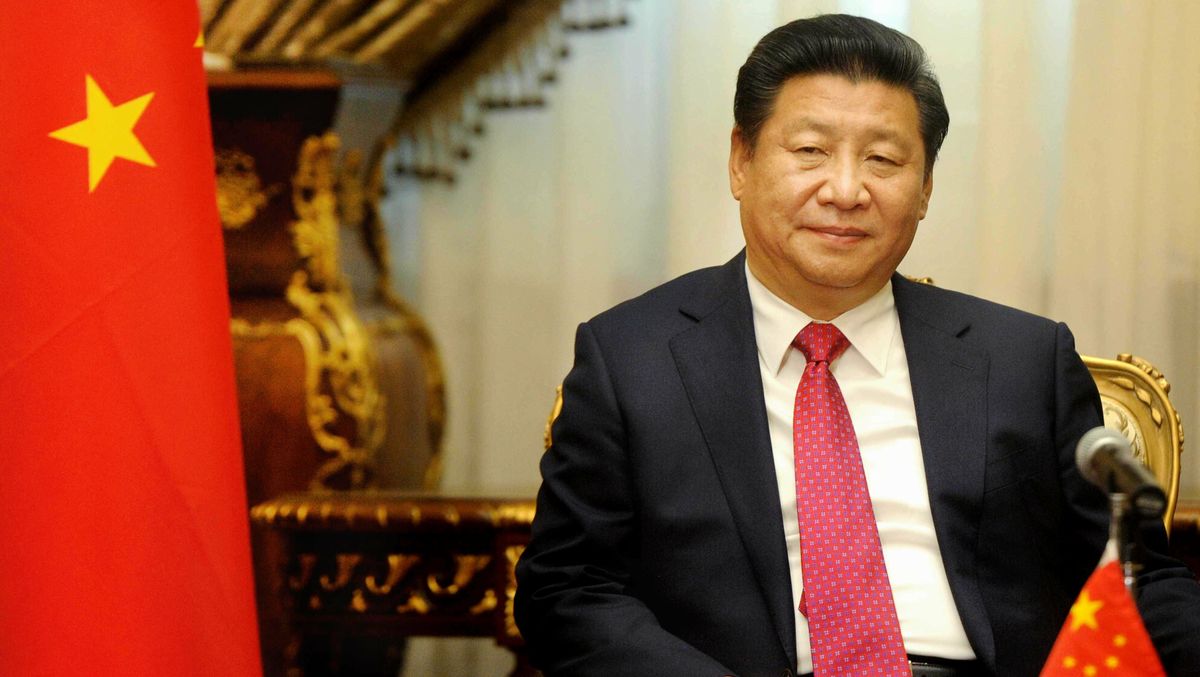

【右】米海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦ルイビル。2018年、太平洋での演習中に浮上して航行した様子(The Mariner 4291/Shutterstock.com)【左】バージニア級原潜として初めて国内寄港したハワイ=2010年9月3日、米海軍横須賀基地中国から見れば、AUKUS創設は悪夢以外の何物でもなく、その出現により戦略バランスが大きく変化した。中国とすれば、AUKUSのような枠組みは何としても阻止したかったが、結局そうはならなかった。

モリソン豪首相(Naresh777/Shutterstock.com)

モリソン豪首相(Naresh777/Shutterstock.com) 中国の習近平国家主席(Naresh777/Shutterstock.com)

中国の習近平国家主席(Naresh777/Shutterstock.com)

オーストラリア海軍の紋章=豪パース(

Adwo/Shutterstock)

オーストラリア海軍の紋章=豪パース(

Adwo/Shutterstock)豪州の存在価値は絶大だ。豪州は、中国の長距離ミサイルの射程外に位置する。従って、そこに米国がロテーションで部隊を駐留させることは米国の抑止力にとり大きな意味を持つ。米国としては、できれば南西部のパースにも原子力潜水艦の寄港地を確保したいところだ。更には、インド洋の豪州領であるココス島も中国の動きに目を光らせる上で絶好の地理的条件にある。

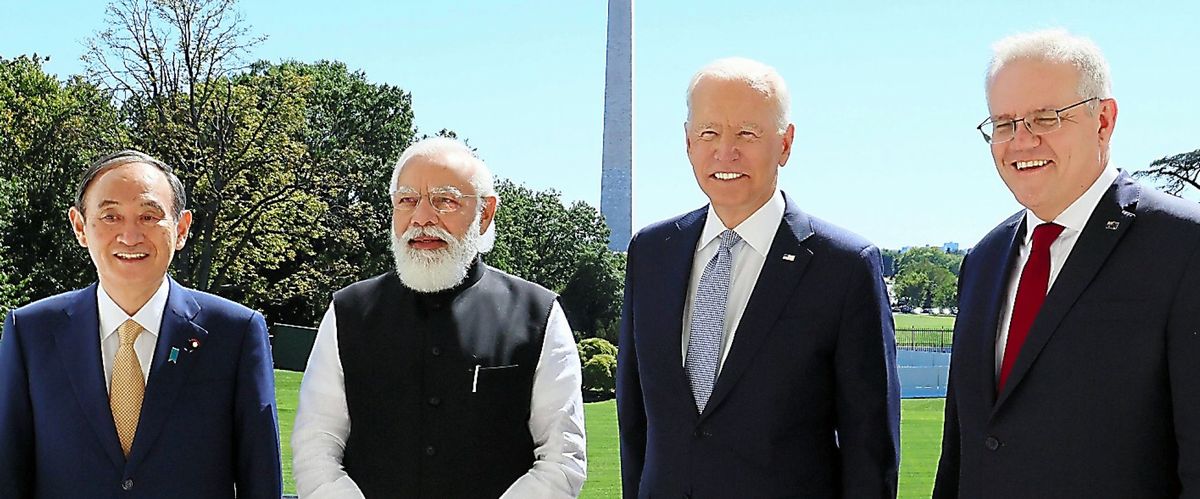

米国はこれまでインド太平洋地域で、英語圏によるファイブ・アイズや日米豪印のQUADを使い中国に対峙してきたが、今回これに、安全保障の枠組みとしてのAUKUSを加えた。それによる対中影響力の強化は計り知れない。

日米豪印4カ国(クアッド)首脳会議にのぞむ各国の首脳。左から菅義偉首相、インドのモディ首相、米国のバイデン大統領、豪のモリソン首相=2021年9月24日、ホワイトハウス、内閣広報室提供

日米豪印4カ国(クアッド)首脳会議にのぞむ各国の首脳。左から菅義偉首相、インドのモディ首相、米国のバイデン大統領、豪のモリソン首相=2021年9月24日、ホワイトハウス、内閣広報室提供有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください