争点は自分で探すもの。「民主主義」実現の鍵は、私たち一人ひとりの手の中にある

2021年10月16日

衆院選に臨む各党は、どんな考えをもっているのか。公開質問状への回答をまとめた「みんなの未来を選ぶためのチェックリスト」が公開された。コロナ禍のもとで文化・芸術を守る活動、ジェンダー、気候変動、入管問題……。様々な課題にとりくんできた市民有志がそれぞれの問題意識をもちより、議論を重ねて質問を練った。ウェブサイトをのぞけば、あなたにとっての争点があるかもしれない。

発起人らが10月15日に記者会見し、経緯や内容を説明した。6日に主要8党に公開質問状を送り、締め切りの14日までに届いた6党の回答を公開。公明党と国民民主党からはこの日までに回答が届かなかったが、17日までに届けば追加して公開するという。

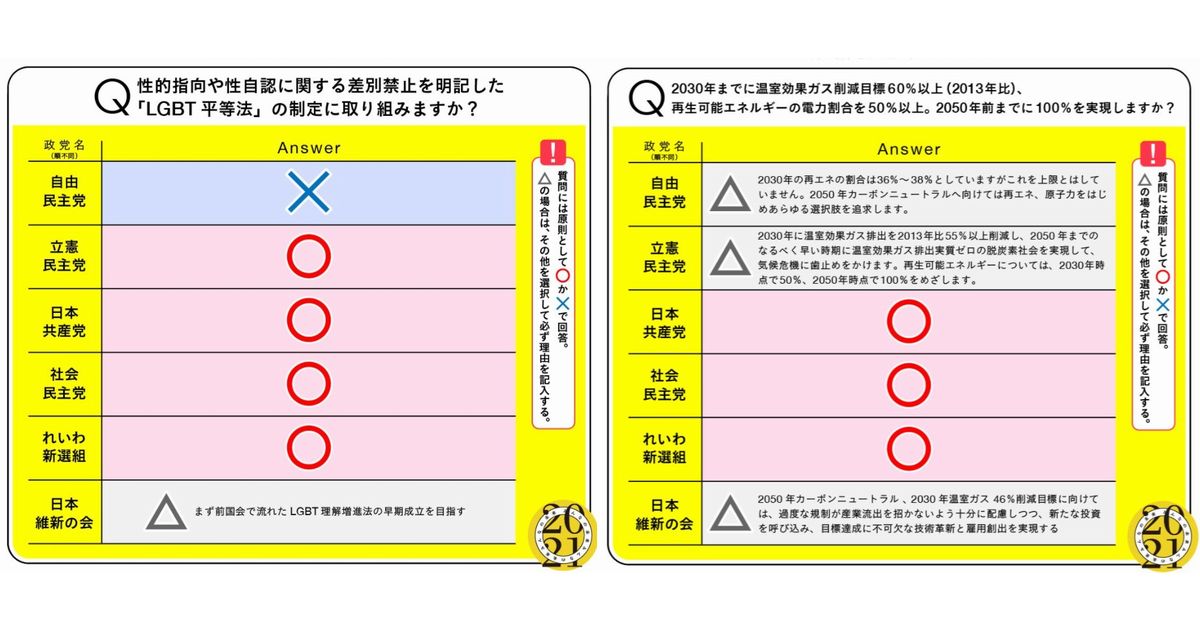

「コロナ対策」「働く人の権利」など19項目について、67問を聞いた。○か×かで回答を求め、△の場合にはその理由を付記してもらった。たとえば「LGBT平等法」や「温室効果ガス・再生可能エネルギー」について、表のように質問と回答を整理した。

「みんなの未来を選ぶためのチェックリスト」の質問と回答の例

「みんなの未来を選ぶためのチェックリスト」の質問と回答の例この時期、各党の公約を整理したり、質問をしたりして、様々なかたちで政策比較がなされる。しかし、「チェックリスト」には「メディアの報道では、そんなにとりあげてこられなかった項目がたくさんあります」と、発起人のひとりで「政治アイドル」の大学院生、町田彩夏さん。

その例として、ジェンダーに関心をもつ町田さんが挙げるのは、「不同意性交等罪の創設を行いますか?」といった質問だ。こうした問題が、憲法改正や安全保障以上に報じられることはなかったと思うからだ。

国会では中高年の男性が多数を占め、属性が偏っている。政治報道を担う現場も男性が多いし、国会での議論に沿って報じることになりがちだ。その結果、国会での議論にも報道にも、マイノリティーの声が届いていない、その視点が反映されていないと感じている。町田さんがいう「マイノリティー」は、数の上での少数派だけでなく、権力をもたない側も指す。

政治も報道も、多様な人たちが担い、その視点を反映したものであってほしい。「自分と関係があると思える話題がニュースになっていないからニュースをみない。関係があると思えるニュースがたくさんあれば、若い人も読んでくれるんじゃないでしょうか」

記者会見する「みんなの未来を選ぶためのチェックリスト」の発起人たち=2021年10月15日、東京・永田町

記者会見する「みんなの未来を選ぶためのチェックリスト」の発起人たち=2021年10月15日、東京・永田町「チェックリスト」の質問をみれば、若者や女性、障がいのある人、外国籍の人など、多様な人たちの関心事が載っている。

「高等教育の無償化を目指し、学費の大幅引き下げに取り組みますか?」

「出産費用の保険適用を実現しますか?」

「障害者総合支援法第7条の介護保険優先原則の廃止が必要だと考えますか?」

「入管収容施設で行われている、送還前提の長期・無期限収容をやめますか?」

発起人のひとりで、入管問題にとりくむ「#FREEUSHIKU」の長島結さんはこう語る。

「私はたまたま日本国籍をもって生まれたので、投票する権利をもっている。でも、どんなに望んでもいまのところ投票することがかなわない人たちもおおぜい、この国のそこかしこで生きています。そういう人たちに『出ていけ』といって追い出す国のままでこの先もいるのか。それともみんなで手をとりあって、ともに生きるのか。今回の選挙で、とくに問われていることです」

やはり発起人の馬奈木厳太郎弁護士は、「チェックリスト」の質問づくりは「自分たち自身で今度の選挙の争点を探す作業だった」と振り返る。

自分たち自身で選挙の争点を探す。大切なことは、この点だろう。政治家も、ジャーナリズムに携わる者もふくめ、この国に暮らす一人ひとりが政治や社会のあり方を見つめ、自分にとっての争点を探す。それを試みるか否かが、選挙を意味あるものにできるかどうかの分かれ目になる。

ファッションの仕事に携わり、地球環境問題にとりくむ発起人、eriさんは「日本では長いこと、政治の話をするのはタブーとされてきた。自分の1票なんて意味がない、どうせ変わらないなら黙って諦めるというムードが蔓延しています」と指摘する。その結果、政府は「私たちの声に耳をふさぎ、無視し、まるで存在しないかのようにふるまう」ようになっているというのである。

この発言は、政治と民主主義の本質

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください