岸田首相の経済財政政策を考える

2021年10月21日

岸田文雄首相は、去る10月8日の所信表明演説で、「新しい資本主義の実現」を掲げ、成長も分配も実現すると言いつつ、「分配なくして次の成長なし」とより分配を強調した。

国民は給付やサービスが増えて喜ぶかもしれないが、それでほんとうに成長するのだろうか。分配を重視するとしても、何が必要なのか。

所信表明演説では、新自由主義的な政策が富める者とそうでない者との深刻な分断をもたらしたことについて触れている。アベノミクスで企業は潤ったが、労働者の賃金は伸びなかったことを暗に指摘しているようにも見える。同じ自民党とはいえ、新しい政権は、前の政権とは違うことを訴える必要があり、特に衆議院選挙を控えている状況ではなおさらである。

衆院本会議場で、所信表明演説をする岸田文雄首相=2021年10月8日

衆院本会議場で、所信表明演説をする岸田文雄首相=2021年10月8日こうした動きは日本に限らない。アメリカでも、共和党のトランプ政権から民主党のバイデン政権に代わり、所得再分配政策に軸足が移っている。経済政策は、成長か分配か、効率性か公平性か、市場重視か政府介入か、小さな政府か大きな政府か、規制緩和か規制強化か、などを巡って常に対立し、また実際の政治も、経済社会環境の変化に応じて、右から左へ、そして左から右へと振り子のように揺れる。

岸田政権の政策は、正確には、第2次安倍政権の経済成長重視の方針を転換するというより、若干の軌道修正あるいは軸足を少し動かす程度のものと考えられる。安倍政権でも、選挙対策としてではあるが、保育教育の無償化や全世代型社会保障など、少なからず分配政策も強化しているからである。よって、そもそもアベノミクスが新自由主義的政策なのかは疑問だ。

第2次安倍政権は、歴代最長の首相在任期間を達成するなど安定的な政権であった。最初は、異次元金融緩和の影響で株価高と円安をもたらし、経済成長率も上向いたものの、潜在成長率はそれほど改善しなかった(注1)。

アベノミクスでは、3本の矢、1億総活躍、女性活躍など、国民の気を引くタイトルを掲げた政策が次から次へと打ち出されたが、コーポレート・ガバナンス改革など評価すべき点もあるものの、端的に言って、実質を伴わないものが多かった。第2次安倍政権の期間中、国連などのビジネス環境ランキングや国際競争力ランキングで、日本の順位が低下しているのがその証左だ。

それでは、岸田首相が提唱するとおり、分配を重視すれば、経済は成長するのだろうか。

財政赤字を増やして、社会保障などの移転支出を増やした場合のGDPを増やす景気刺激効果(乗数)は、OECD(経済協力開発機構)などの推計によれば、0.5~0.8程度であり、所得減税の乗数(0.3~0.5程度)より大きいものの、公共事業の乗数(1.0~1.1程度)より小さい。また、これらは短期的な景気刺激策であり、お金を政府(借金で賄う)から個人に移転させても(個人の生活は改善するとしても)、潜在成長率を高めるとは考えられない。

日本は労働力が減少しており、それだけで潜在成長率を押し下げている。それを補うためには、特に技術革新や生産性の上昇が必要になる。いかに分配を重視しても、分配するパイ(GDP)が増えなければ、配分は増えない。

スウェーデンは、手厚い社会保障で有名であるが、1990年代以降様々な構造改革を進めており、いかに市場メカニズムを重視しているかを学ぶべきである。

具体的には、規制緩和、労働市場改革や人的投資拡大、起業支援策などを進めつつ、財政健全化と社会保障制度の見直しも行っている(注2)。リーマンショックの後、日米などは、自動車などの産業を政府が救済したが、スウェーデンは、ボルボやサーブなどは救済しなかった。そうした企業を政府が救済すれば、産業構造の転換が遅れるからだ。ただし、失業者など個人については、職業訓練などで支援し、新しい産業に移れるようにしている。

こうした政策の結果、スウェーデンの成長率や生産性・国際競争力はOECD平均をかなり上回っており、アベノミクスができなかった「成長による分配」を達成している。所信表明演説では、岸田首相は「改革」という言葉を使わなかった。改革の中身が重要であるが、それなしに成長が達成できるとは思えない。

次に日本の所得分配の現状を確認する。

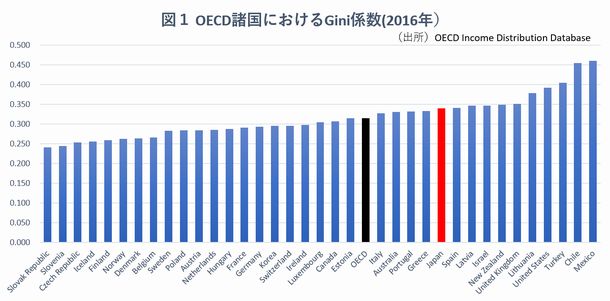

所得分配の不平等を示す指標として「ジニ係数」がある。これはゼロから1の間を示す数値で、もし社会の構成員のうち、1人だけ所得があり他の全員がゼロの場合(最も不平等)は1となり、もし全ての構成員が同じ所得を有している場合(最も平等)はゼロとなる。OECD諸国におけるジニ係数を比較したのが図1であり、日本はOECD平均を上回る不平等の国である。

図1 OECD諸国におけるGini係数(2016年)

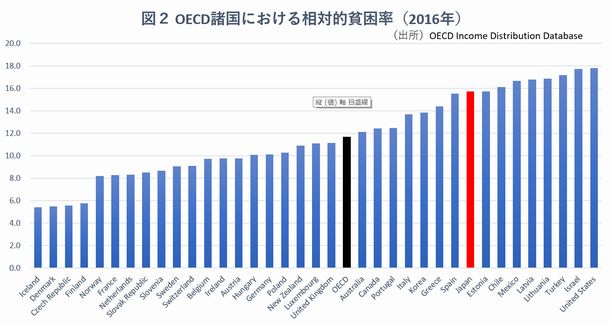

図1 OECD諸国におけるGini係数(2016年)次に、相対的貧困率を見よう。これは、社会の構成員を所得の低い方から順番に並べて、真ん中の人の所得(中位所得)の半分以下の所得しか得ていない者(貧困とみなす)の全体に対する割合を示す。日本の相対的貧困率は15.7%であり、OECD平均を上回る。およそ6人に1人が貧困だ。なお、日本人の所得水準が低いわけではなく、その中位所得(購買力で見たドル建て)はOECD平均とほぼ同じである。

図2 OECD諸国における相対的貧困率(2016年)

図2 OECD諸国における相対的貧困率(2016年)どうしてこうした状況になっているのか。社会保障による現金給付(年金など)や税保険料負担が大きな影響を与えている。OECDが分析しており、表1を見ていただきたい。

表1 OECD諸国における現金給付と税保険料負担による再分配の状況(2000年代半ば)

表1 OECD諸国における現金給付と税保険料負担による再分配の状況(2000年代半ば)「現金給付のシェア」とは、その国における現金給付総額のうちのどのくらいの割合が所得の低い下位20%に投入されているかを示し、「低所得者への給付」とは、当該下位20%の低所得者の可処分所得に占める現金給付の割合を示す。同様に、「税保険料負担のシェア」とは、その国における税保険料負担のどれだけを所得の低い下位20%が負担しているかを示し、「低所得者の負担」とは、当該低所得者の可処分所得に対する税保険料負担の割合を示す。そして、給付から負担を控除したのが、低所得者への純移転である(可処分所得で測る)。

この表では、特にスウェーデンとオーストラリアが、社会保障の哲学において大きな相違があり興味深い。

オーストラリアでは、現金給付は低所得者に集中的に投じられる一方(41.5%)、彼らの税負担は極めて少ない(0.8%)。他方、スウェーデンは、低所得者も一定の負担をする一方で(6.5%)、現金給付はそれほどでもない(25.9%)。しかし、低所得者への純移転(可処分所得に占める割合)は、両国ともほぼ同じだ。つまり、両国とも低所得者対策は手厚いが、オーストラリアはもっぱら低所得者に振り向ける選別的な政策をとり、スウェーデンは低所得者に限らず国民全体で再分配する、より普遍的な政策をとっているのである。

日本はどうか。低所得者が負担する税保険料負担の割合は6.0%でスウェーデンより少し少ないだけであるが、現金給付は15.9%に過ぎない。下位20%に振り向けられる現金給付は、現金給付全体の20%に満たないのだ。いかに日本は低所得者に冷たい国なのか。この結果、低所得者への純移転はアメリカと同じ水準になっている。

日本が低所得者に冷たい理由の1つは、日本の社会保障制度が

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください