バラバラになった「個人」がプカプカ浮かんでいる日本社会で一票を投じることの意味

2021年10月28日

非常に鬱々とした日々が続いている。激しい寒暖差や、雨が多いからではない。選挙の季節がきたからだ。

過日、中国の習近平国家主席が、欧米の選挙型民主主義への痛烈な皮肉として、「人民が投票の時だけ呼び覚まされ、投票後は休眠期に入ったり、票をかき集める時だけかわいがり、選挙後は粗末に扱ったりするなら、本物の民主ではない」と言い放った。

本稿であえてこの発言を問題として取り上げるのは、習近平の傲慢(ごうまん)を言い募るためでも、権威主義の広がりを憂えるためでもない。この習近平の皮肉が、そのまま日本の選挙民主主義の本質を抉(えぐ)っているからであり、さらに言えば、現在行われている選挙運動における候補者という名の政治家たちが、まさにこの習近平の発言を台本にして踊るマリオネットのようだからだ。

習発言がただの難癖だと鼻で笑えない日本選挙型民主主義の現状は、文字通り「シャレにならない」状態である。本稿では、各党の政策の優劣などには立ち入らないが、回り回って政策の理解や選択につながる構造にもなっている。選挙を通じて、我々一人一人が市民社会に生きるとはどういうことなのかをより根源的に論じ、結果として投票行動に生かしていただければと願っている。

衆院選の候補者たちは街頭に立ち、それぞれの支持を訴えた。東京都内の商店街では演説を聞こうと集まった人たちに候補者が手を振る姿も見られた=2021年10月24日

衆院選の候補者たちは街頭に立ち、それぞれの支持を訴えた。東京都内の商店街では演説を聞こうと集まった人たちに候補者が手を振る姿も見られた=2021年10月24日政治を律する日本国憲法は、その前文で「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と規定する。この「国民の厳粛な信託」のプロセスの重大な一部が、現在行われている衆院選である。

また、憲法15条1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と謳い、同2項で「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と宣言する。

こうして実態と手続の両方で正当性を付与された代表者たちが、立法権を担う国会に送り込まれ、憲法43条が定める「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」ということになる。

選挙を通じて「代表を選ぶ」という行為自体が、時の多数派でも侵し得ないルールである憲法に規定されていることには、何らかの“重み”があるはずだ。

その核心は、すでに上の条文の中にある。引用した箇所だけでも6カ所も現れる「国民」というワードだ。

ここでいう「国民」とは(ここでは、ひとまず国籍云々の論争はおくとして)、普遍的な「個人(individual)」を指す。このことを憲法13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。」という簡潔な一文で言い表している。

この「個人(individual)」が問題なのだ。

近代革命や啓蒙思想を経て、王政、貴族政は打破され、人類は生まれながらの人種、性別、年齢といった属性を取っ払った「個人(individual)」として尊重されるという前提が共有された。この「個人」には、合理的かつ理性的で、意見の違う「他者」を尊重し、日々、政治的な問題や共同体の在り方について考えて自分を律することのできる「強い個人」が想定された。

しかし、生身の人間はそんなに強くないし、皆が「意識高い系」ではない。自己決定を“強いられた”個人は、いきおい不安と疎外感に苛(さいな)まれ、彷徨(さまよ)っていく。そんな心の空洞とスキマを埋めたのが、歴史的にはファシズムやナチズムであり、近年であればポピュリズム、極右政党、そして原理主義等々である。

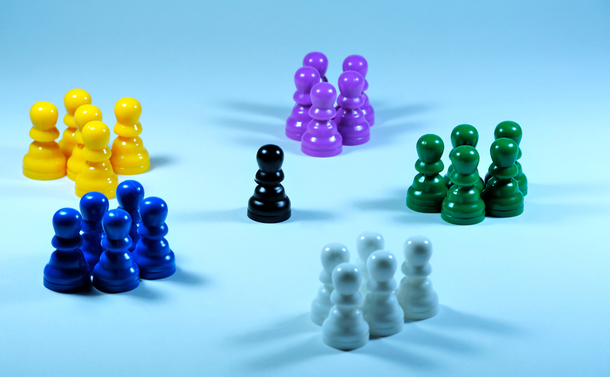

日本では、個人の寄る辺であった共同体や中間団体の瓦解(がかい)が進み、「自由という刑に処せられ」(サルトル)、バラバラになった個人は、日々強いられる自己決定と「正解」に脅えるようになった。さらに、相互監視と同調圧力も強まり、日本はすっかり「高度不信社会」と化してしまった。

Ergfoto/shutterstock.com

Ergfoto/shutterstock.comそうしたなか、半径50メートルしか見えてない、自分さえよければよいという個人は、政治のことなど考える余裕もないし、必要もない。それを誰よりも心得た与野党政治家たちは、自分たちの「票田」や「上顧客」のみに向けたプロモーションに励む。

かくして多くの個人と代表は乖離(かいり)し、それが無党派・無関心・政治的ニヒリズムを著しく助長し、我が国最大の政治勢力たる「支持政党なし」の党勢拡大はとどまるところをしらない。

選挙や代議制民主主義のみに依存するのは、もはや限界だ。民主主義のオプション自体を増やすことが、目下の急務であることは間違いない。しかし、本稿はそのことを指摘するのが目的ではない。バラバラになった「個人」がプカプカ浮かんでいるような市民社会で、選挙にいくこと、一票を投じることは意味があるのだろうかということを問いたいのだ。

私の答えは簡単だ。行く意味はある。

非常に逆説的だが、あなたが「日々生きているあなたには、選挙よりもっと大事なものがありますよね?」という問いかけに「YES」と答えるのなら、投票に行ってほしいと思うのだ。

衆院選で期日前投票する高校生たち=2021年10月27日、新潟県柏崎市安田の新潟産業大付属高校

衆院選で期日前投票する高校生たち=2021年10月27日、新潟県柏崎市安田の新潟産業大付属高校ここまで論じてきたことをまとめてみる。

我々は、「国民」=「個人(individual)」として、生まれながらに無条件に尊重されることとなっている。だが、個人として尊重されることと引き換えに、「個人」とは合理的かつ理性的で、意見の違う「他者」を尊重し、日々政治的な問題や共同体の在り方について考え、自分を律することのできる人間である、という設定がされている。

ここで言う「自分を律する」とは、「修行僧のようにいろ」ということではない。自分のおかれている立場やリソースを無駄にせず、自分のためか、他者のために使ってみる、ということである。

だが、立場やリソースは人によって異なる。また、政治的な問題や共同体の在り方について考えよ、政治に参加せよと言われても、そもそもその「参加」のスタートラインに立てるかどうかで、不平等が生じている。

政治参加に意義を感じるには、それなりの教育環境が与えられることも重要な条件である。しかし、マイケル・サンデルが『実力も運のうち』(早川書房、2021)で指摘しているとおり、現代社会においては、「どこに」「誰のもとに」生まれるかによって、その後に受けることのできる教育の水準が決まってしまっている側面が強い。

同書の原題は“The Tyranny of Merit”。直訳すると「メリットの専制」だ。メリットとは、日本語できくニュアンスとは少し違い、「能力×努力」くらいに考えればよい。現代社会では、自分が努力によって獲得したと思いこんでいる実力も、実は「どこに」「誰のもとに」生まれたかによって運がよかっただけなのだ、ということが含意されている。

そうした“不都合”を隠すためにも、「努力をすれば皆能力は磨かれ、社会的地位も獲得できる」との命題が社会を覆った。それが、運によって得られた“メリット”による専制だというのである。

ショッピングモール内に設けられた期日前投票所=2021年10月22日、宇都宮市内

ショッピングモール内に設けられた期日前投票所=2021年10月22日、宇都宮市内『正義論』を著した法哲学者のロールズは、「無知のベール」という概念を提唱した。それぞれの人間が、自分の属性がまったくわからない「無知のベール」をかぶっていた場合、何らかの政策選択をするときに、あらゆる配慮が働く。

自分がもし障がいを持っていたら、少数民族だったら、高齢者だったら、非正規雇用の人間だったら……。人々は自分がどんな人間かわからなければ、どんな状況に置かれても最悪にならないような選択をするはずである。

政治への「参加」にインセンティブを持てなかったり、「それどころではない」と言ったりする人は、自分の境遇が少しでも改善されるような投票行動をしてみてはどうか。

「自分には不満がない」「関心がない」というのがインセンティブを持てない理由であれば、「無知のベール」をかぶってみて、自分がもし自分の意思や努力ではどうしようもない境遇におかれていたら、いったい何を望むかということを基準に、投票をしてはどうだろう。自分の持つ一票を、まだ見ぬ誰かのために使うのだ。

衆院選候補者らの街頭演説を聴く人たち=2021年10月24日、神戸市中央区

衆院選候補者らの街頭演説を聴く人たち=2021年10月24日、神戸市中央区選挙カーで走り回り、狂ったように名前を連呼するだけの選挙文化は、それはそれで忌まわしいものだし、根本的改善を要するが、そのことの是非はいったん脇におく。

本稿で言いたいのは、一票を渡されたあなたが、もしその一票に意味がないと思うのであれば、いったん「無知のベール」をかぶり、選挙公報や各党の政策、候補者が出すSNS上の情報などを眺めてみてほしいということだ。そう。自分が、自らの意思や努力とは関係なく、どうしようもない生きづらさを強いられた状況かもしれないと想定して。

そこから得られた思いを込め、投票用紙に誰かの名前を書くとすれば、最終的に、それは今、この日本社会で現実に生きている誰か、しかし、自分の努力ではどうにもならない生きづらさを抱える誰かのための一票になるはずだ。

そんな必要はないという人は、あなたがそう言い放つことできる環境を保障してくれている憲法秩序や民主主義体制、あるいは、あなたの生活をどこかで支えて貢献してくれている、まだ見ぬ誰かの善き生を否定していることに他ならない。そして、まだ見ぬ誰かの善き生の価値とあなた自身の善き生の価値との間には、優劣はまったくない。

I'm friday/shutterstock.com

I'm friday/shutterstock.com日本では今、短期的・短絡的決定が求められ、われわれは皆、“正解”を迫られ、決定を強いられ、いかなる決定をしても回避できないリスクに追われ、自分のことで精いっぱいだ。民主主義にとって不可欠な、一見無駄に見える対話・熟議、意見を異にする他者とのコミュニケーションといった要素は、何歩も後退している。その結果、他者の生や他者のまなざしを自身に内面化する機会がもてない生態系を再生産し続けている。

今回の衆院選を、そんな不毛なループを断つきっかけにできないか。これは、いわば選挙という機会を利用して、自分がふだんは意識していなかった「他者」の生を生きることを仮定してみてはどうかという問いかけだ。これまた逆説的だが、選挙を通じて、本来は選挙よりも大事な他者への「まなざし」が希薄になっていることに気づくきっかけになるかもしれない。

コロナ禍のもと、非正規等のイレギュラーな雇用環境ゆえ、エアポケットに落ちてしまった雇用者(特に女性)の救済。選択的夫婦別姓や同性婚といった、自分の意思ではどうしようもないことの「選択」を可能にする制度など、論点や争点はたくさん転がっている。

エアポケットに落ちてしまった人々が救済されず、夫婦別姓や同性婚といった「選択」が認められないということに対し、投票によって改善の意思表示することは、現状変更のアクセルを踏むことにきっとなる。

投票まであと数日。まずは「無知のヴェール」をかぶってみて、日本の現状を眺めてみてはどうだろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください