核実験の「忘れられたモルモット」たち

2021年11月08日

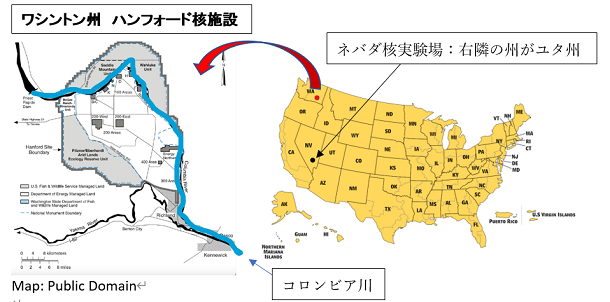

ワシントン州ハンフォードと聞いて読者は何を思い浮かべるだろうか。アメリカでも知る人の少ない核施設であるが、日本では、そのベットタウンであるリッチランド市の高校の校章が「きのこ雲」であることで記憶にとどめている方も多いかもしれない。しかし、このハンフォード核施設は、かつて長崎原爆に使用されたプルトニウムを製造した施設でもあり、現在では福島復興のモデル都市ともなっている。そういう意味でも日本の被ばくの歴史において縁のある場所なのだ。

また、今夏日本の「黒い雨」高裁判決は、アメリカではほぼ知られていないものの、被ばく裁判を起こしたハンフォード風下被ばく者1を始めとするアメリカの多くの被ばくの補償問題に示唆を与える可能性もある。本稿は、こうした日本との繋がりを意識しつつ、ハンフォードという土地、被ばくの実態、そして裁判について検証することで、現在の日米の核産業が描く未来像の実態を広く共有することで、被ばく者同士の連帯のきっかけを模索するものである。

ハンフォードのベッドタウン、リッチランド市にあるリッチランド高校は、きのこ雲を校章にしている

ハンフォードのベッドタウン、リッチランド市にあるリッチランド高校は、きのこ雲を校章にしている原爆製造を目的としたマンハッタン計画は、日米開戦前の1939年から構想が練られており、真珠湾攻撃に先立つこと2ヶ月前、ルーズベルト大統領により予算が承認された2。それを受けて原爆製造のための施設建設の土地探しが始まった。3基あるいは4基の原子炉と化学施設を建設し、なおかつ周辺の街やハイウェイ、鉄道、研究所から数十キロは離れる、という条件で約580平方キロメートル(神戸市557平方キロメートル、秩父市577.8平方キロメートル)の土地が必要だと試算された。

最終的にワシントン州の内陸部ハンフォードで決着した理由の一つに、州境をまたいだオレゴン州側には1938年にコロンビア川の水を利用したバーナヴィル・ダムが稼働しており、また同じくコロンビア川の上流にあたるワシントン州側には前年の1941年にグランド・クーリー・ダムが完成しており、そこからの水力発電によるエネルギー供給も魅力の一つであった。

1942年12月2日、シカゴ大学で初の核連鎖反応が成功すると、翌年1月、レズリー・グローヴス司令官が公式にハンフォードをプルトニウム製造施設地として指定3。ハンフォードはシカゴ大学の実験原子炉の何千倍もの規模となるため、この地の人々は立ち退きを余儀なくされた。なかでもワナパム族を始めとする先住民は、白人農家が受け取った補償金もないままコロンビア川沿いの伝統的居住区を奪われ、その川で代々行ってきた魚釣りや宗教儀礼のために土地に入ることも制限されてしまった4。また政府指導といえ、マンハッタン計画は大規模な私企業の製造・技術力に頼らざるを得ず、最初から官民(軍産)一体となった一大国家プロジェクトであった。

イタリア敗戦の約2週間前、1943年8月27日にシカゴの原子炉を模したB原子炉の建設が始まり、翌年2月に稼働開始。このB原子炉で製造されたプルトニウムが長崎原爆に使われた。現在この原子炉は国立公園の一部として一般公開されている。しかし、原子炉の稼働は同時に多量の放射性廃棄物が副産物として廃棄・排出・漏洩していたことでもあった。

すでに原爆投下の1945年以前から被ばくしていたと思われるハンフォード近隣住民は、意図的な放射性ガスの漏洩も合わせて放射能に曝され続けてきた。1990年に始まったハンフォード風下被ばく者の補償を求める裁判は、先例のネバダの核実験の放射能降下物(フォールアウト)による風下被ばく者の裁判に影響を受けており、その事自体、核産業がその起点(ウラン採掘、プルトニウム製造)から最終形態(爆発しフォールアウトを産む、あるいは核のゴミとなる)まで、一様に被ばくを産む産業であることを示している。

コロンビア川の向こうに長崎原爆のプルトニウムを生産したハンフォード「B原子炉」をのぞむ=2015年4月8日撮影

コロンビア川の向こうに長崎原爆のプルトニウムを生産したハンフォード「B原子炉」をのぞむ=2015年4月8日撮影ジャーナリストであるカレン・ドーン・スティールは1982年にハンフォードから北東270キロのスポーケン市の地元新聞に引き抜かれた。当時、レーガン政権は、軍備拡張政策によりハンフォードのプルトニウム生産原子炉を再稼働させており、同時にアメリカの商業用原発から出る核のゴミ、高濃度放射能廃棄物の埋立地を探していた。

ハンフォードは埋立地の候補地でもあったことから、スティールはハンフォードの地質の安全性の調査を始めようとした。しかし、すぐに1940年代から60年代、ハンフォードでプルトニウムが最も生産されていた時期の書類は殆どすべて国家機密として公開されていないことを知った。

地元の環境団体と一緒に、スティールらジャーナリストは裁判所にこれらの書類を公開するよう申し立てた。その間、スティールはハンフォードからコロンビア川を挟んだ向かいに住む農家を始め、多くの地元住民から数々のプルトニウム漏洩事故があったことを聞く。しかし事故について住民は正確な情報を与えられず、時には突然農場の外の道路が封鎖され、職員らしき人物が土壌を調査し何の説明もなく帰っていったことなどを聞き取った。またハンフォードの従業員により地元の水質、ミルク、土壌などが常時モニタリングされていたが、人の健康に関しての調査は一切行われていなかった。そのうえ1961年には近隣の6つの農場で100匹以上の羊に異常が見つかり、1日に33匹が死んでしまったこともあった。

死亡者が多発した自身の農場の付近、「死の1マイル」(Death Mile)を案内してくれる、ハンフォード風下被ばく者であり、訴訟の原告の一人でもあるトム・ベイリー氏

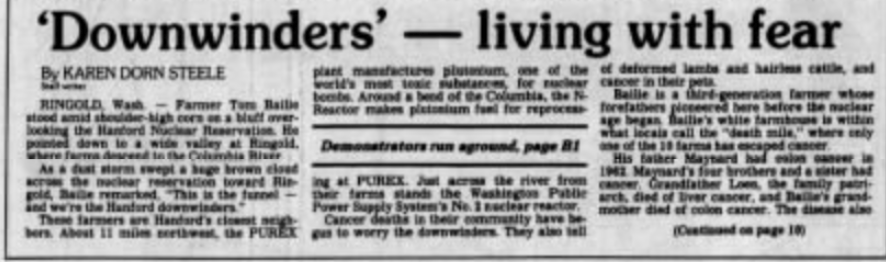

死亡者が多発した自身の農場の付近、「死の1マイル」(Death Mile)を案内してくれる、ハンフォード風下被ばく者であり、訴訟の原告の一人でもあるトム・ベイリー氏住民の話は「風下被ばく者―恐怖と共に生きる」という記事となり、1985年7月28日付けで地元紙に掲載された。この記事が契機となり2つの市民団体とスティールの勤務する新聞社とが情報公開法に基づき、主に放射能漏れに関する資料請求を国に対して行った。公開された資料によると、冷戦時代、ハンフォードではアメリカのどの核施設よりも多く放射能を排出していたことがわかった。特に人々を驚愕させたのは、「グリーン・ラン」と呼ばれる実験だった。

スティールが写真つきでスポークスマン・レビュー紙に掲載した「風下被ばく者」の記事

スティールが写真つきでスポークスマン・レビュー紙に掲載した「風下被ばく者」の記事1949年12月、ハンフォードでは、ウランの冷却時間を通常の1/5から1/6に短縮した「青い/若い」(グリーン)放射能ガスをわざと排出する「グリーン・ラン」と呼ばれる実験を行っていた5。この実験で様々な放射能核種が大気中に放出されたのだが、わけてもヨウ素131はスリーマイル島事故で漏洩した量の200倍以上だった6。

スティールはさらに情報公開を求め、1987年に1万ページ以上に及ぶ公開書類からヨウ素129がハンフォードの帯水層やコロンビア川沿いの農家の井戸で計測されたことを突き止めた。

スティールのハンフォード風下被ばく記事が発表されて5年後、1990年7月11日、エネルギー省長官が記者会見を開き、ハンフォードで1940年代に行われた大気中への放射能の放出は、近隣住民に健康被害を及ぼすのに十分な量だったことを認めた。かつて、核兵器製造過程で健康被害が起こることを公にすることは核兵器の新規増強において不利になるとしていたエネルギー省が施設近隣住民の被ばくを認めたことは画期的だった。

この発言を受けて、ハンフォードの風下被ばく者は訴訟に踏み切った。実は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください